政府机构的“增设”:基于国务院组成部门调整的分析

作者: 柳建文 孙正圆

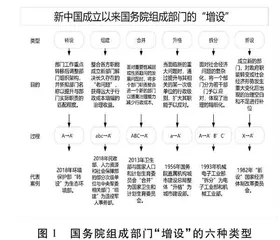

摘要:新中国成立以来,国务院组成部门进行了多次调整和改革,在现代化进程的关键时期发挥了重要的调控和保障作用。运用组织生态理论和组织结构权变模型,通过纵向的历史经验梳理归纳出了政府机构“增设”的六种方式——转设、组建、合并、升格、拆分、新设。通过组织结构变迁的驱动因素分析和六种方式的横向比较,未来国务院组成部门的改革更有可能采取转设、组建、合并等方式,而采用升格、拆分、新设等方式的可能性不大。对政府机构“增设”的细化分类研究有助于我们更加全面深入地理解和把握中国行政体制改革的内在逻辑和一般性规律。

关键词:政府机构改革;国务院组成部门;增设;类型

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0019-016

一、问题的提出

2023年,中国新一轮党和国家机构改革全面展开,其中,国务院机构改革涉及科技创新、金融监管、大数据管理等诸多新的发展领域,包括重新组建科学技术部、国家金融监督管理总局、国家数据局等,是此次机构改革的重中之重。历史上看,国务院的机构调整可追溯到新中国成立初期,例如1956—1958年、1964—1965年国务院系统内较大规模的行政体制改革。自1981年政府工作报告正式提出“机构改革”一词后,国务院机构改革迄今已进行了九次。(九次较大规模的机构调整分别出现于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年、2023年。)从效果看,国务院的机构改革优化了政府职能,回应了社会经济发展需求,保障了中国现代化的顺利推进。

国务院组织机构包括国务院办公厅、国务院组成部门、国务院直属特设机构、国务院直属机构、国务院办事机构、国务院直属事业单位、国务院部委管理的国家局等。其中,国务院组成部门包括国务院各部、部分委员会、中国人民银行与审计署等,他们分别负责领导和管理国家社会经济发展中的重要领域,机构数量多,人员占比大,权高责重,影响面广。因此,新中国成立后的数轮机构改革中国务院组成部门的调整都是重点所在。直观上看,国务院组成部门的变化有两种形式——“减”与“增”。所谓“减”,主要是指撤销若干国务院组成部门,并将其业务与人员分流至其他单位(包括其他国务院组成部门、国务院组成部门以外的组织机构、国有企业、事业单位等),主要表现为原有部门的撤销。所谓“增”,是指国务院通过设立若干机构来解决原有部门难以应对的复杂问题,主要表现为新部门的出现。

相比部门的“减少”而言,部门的“增设”常会引起社会的广泛关注,例如设立新部门的原因、新部门的职能、新部门与其他部门之间的关系等,都是社会舆论焦点和学术界讨论的热点话题,但大多数文献并未对“增设”这一机构改革现象本身进行必要的探讨。(吴松江、李燕凌:《行政体制新论》,北京理工大学出版社2011年版,第40-46页。)(马得勇、张志原:《观念、权力与制度变迁:铁道部体制的社会演化论分析》,《政治学研究》,2015年第5期。)(万国威:《新一轮党和国家机构改革的民生指向》,《人民论坛》,2023年第7期。)我们注意到,“增设”是中国推进政府机构改革最常用的手段之一,其表面上虽然仅仅表现为部门数量的增减和部门职能的变化,但实质上却是一个非常复杂的过程,采取的调整手段也是多种多样的。例如,国务院组成部门的“增设”中就存在“增的基础上有减”和“减的基础上有增”的特点。同时,作为政府机构改革的重要手段,国务院组成部门的“增设”不仅反映出特定历史阶段社会经济出现的新变化,其中也蕴含着诸多政治上的考量与权衡。本文聚焦“增设”这种国务院组成部门进行改革时的常见现象,运用历史分析和组织生态理论的视角,寻找部门增设不同方式背后所隐含的动力差异,一方面从理论上进一步深入挖掘和把握中国政府机构改革的特点,丰富现有的研究成果;另一方面尝试从实践层面上对未来新一轮国务院机构改革的方向和可能采取的措施进行前瞻性的探索。

二、 文献回顾

(一)新中国成立之初对机构膨胀问题的认知

新中国成立之初,我国政府机构的设置主要源自对苏联政府管理体制的借鉴,其特点是事无巨细,覆盖全面。其后,为了加强对社会经济的全面领导,大量增设部门,到1954年,国务院(1954年政务院正式改组为国务院)共设64个工作部门,其中直属机构和部委增设到55个,形成了十分庞大的行政管理系统。但同时一些政府机构也出现了人浮于事、职责不清、运转不灵和尾大不掉的现象。对此,毛泽东建议对“党政机构进行大精简,砍掉它三分之二”。(毛泽东:《论十大关系》,《毛泽东选集》(第五卷),人民出版社1977年版,第280页。)刘少奇也指出“必须认真地、有系统地改善国家机关,精简他们的组织机构,明确规定每个人的责任”。(刘少奇:《在中国共产党第八次全国代表大会上的政治报告》,《刘少奇选集》(下卷),人民出版社1985年版,第248-249页。)相应的,此时期中央对国务院机构设置也做出过数次较大的调整,但这些调整都没有被官方明确称为“机构改革”。学术界也未对此问题进行过专门研究。

(二)改革开放初期对机构精简的探索

1978年后,随着以经济建设为主的发展理念的确立,党政机构设置的合理化与科学化也被提上日程。1982年,邓小平在《精简机构是一场革命》的讲话中批评当时的党和政府机构臃肿,人员不称职、不负责,强调应抓紧对机构进行精简以节省行政开支并提高行政效率。(邓小平:《精简机构是一场革命》,《邓小平选集》(第二卷),人民出版社1994年版,第396-401页。)其后,国务院明确要求所属部门积极推进“机构改革”并限期完成,此次机构改革一般被国内学术界视为第一次正式的政府机构改革。由于机构膨胀问题比较突出,1982年的机构改革主要以“减”为主,国务院组成部门的数量由52个减到43个。此时期学术界的研究主要围绕为什么要精简机构、精简机构的难点以及如何有效地推进机构精简等问题展开研究,同时提出了健全相关立法、抓紧废除干部终身制以及加强预算约束、立法约束、编制约束等政策建议。(吴敏:《干部终身制是机构精简的主要障碍》,《领导科学》,1986年第7期。)(王治中:《精简机构是一场革命》,《理论导刊》,1988年第4期。)(刘克崮:《党政机构改革研究》,人民日报出版社1988年版,第354-355页。)(三)改革开放过程中围绕“政企关系”对机构改革的讨论

20世纪90年代,中国提出建立社会主义市场经济体制。江泽民指出政府管理体制存在很多问题:“政企不分,职能重叠,机构臃肿,人浮于事,效率低下,官僚主义严重,这些问题阻碍社会生产力发展。”(江泽民:《政府机构改革的目标和原则》,《江泽民文选》(第二卷),人民出版社2006年版,第107-108页。)如何通过政府机构调整促进政企分开、构建良好的政企关系成为机构改革的重点。实践中看,将一些国务院组成部门改组成为中央企业是此时期国务院机构改革的一个特点。学术界也出现一些专门针对国家电网、中国航空工业总公司、铁路总公司等新成立的中央企业的研究成果。(Xu J. and Cao X., “Regulatory Institutional Reform of the Power Sector in China”,Energy and Climate Change, vol.3,no.3(December 2022), pp.100082.)(Pollpeter K., “The China Aerospace Science and Technology Corporation and the Concept of Integrated Innovation: A Case Study”,SITC Research Briefs, 2013(Research Brief 2013-4).)另一方面,一些学者对机构精简中存在的问题进行了必要的反思,他们指出:机构精简只关注部门绝对数量的减少而未能对人员进行合理善后,原部门人员只是被简单并入他部,反而导致人浮于事现象更加严重;由于将精简问题政治化,以少为好,导致政府在必要时也不愿增设部门加以管理。(任晓:《中国行政改革》,浙江人民出版社1998年版,第131-135页。)由于当时机构改革大的趋势是精简部门,因此国家计划改革委员会等新部门的设立并未引起学术界的广泛关注。

(四)“服务型政府”理念下对大部制改革的探索

2007年,胡锦涛在党的第十七次全国代表大会上提出要“加大机构整合力度,探索实行职能有机统一的大部门体制,健全部门间协调配合机制。精简和规范各类议事协调机构及其办事机构,减少行政层次,降低行政成本,着力解决机构重叠、职责交叉、政出多门问题”。(胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》,《人民日报》,2007年10月25日第1版。)在以人为本和构建社会主义和谐社会的发展背景下,此轮机构改革的主要目的是推进服务型政府建设,因此,一些学者指出机构改革不是简单的缩减机构的数量,而是通过机构职能的整合和协调来提高政府的服务水平和服务效率。(程乐意:《机构编制管理与机构改革》,河南人民出版社2003年版,第107-114页。)(石国亮:《服务型政府:中国政府治理新思维》,研究出版社2008年版,第78页。)其中,“大部制”部门的优势明显,包括职能统一、部门精干、决策执行分离与运转协调。因此,通过设立“大职能、宽领域、广机构”的大部门可以有效解决职能交叉、重叠的问题,应是机构改革的主要方向。(石亚军、施正文:《探索推行大部制改革的几点思考》,《中国行政管理》,2008年第2期。)“大部制”改革催生了一批新的部门,学界也逐渐将部门的“增设”作为合理的政治现象对待,与之相关的研究成果亦开始出现,但大多是对新部门的职能分析,并未过多涉及增设的理论分析。(Hufeng W., Michael K. G. and Qi C., “An Evaluation of the Policy on Community Health Organizations in China: Will the Priority of New Healthcare Reform in China Be a Success?”, Health Policy, vol.99, No.1(January 2011), pp.37-43.)(五)新时期以管理科学化为导向的机构改革研究

党的十八大以来,国际国内发展环境出现重大变化,发展的不确定性增多,此时期机构改革逐渐向管理科学化的方向演进。习近平在党的十八届二中全会上指出要以职能转变为核心继续推进机构改革,提高行政效能,形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法治保障的国务院机构职能体系,切实提高政府管理科学化水平。(姚大伟:《中共十八届二中全会在京举行》,《人民日报》,2013年3月1日第1版。)2013年机构改革的重点在于推动机构设置、职能配置、人员配置、技术配置的科学化与合理化。

为应对新出现的社会经济问题,2018年机构改革最引人瞩目的是增设了多个国务院组成部门,包括退役军人事务部、应急管理部、自然资源部、文化和旅游部等。学术界从新机构设立的背景、职能配置、制度保障和具体运作机制等方面进行了大量的研究,(岳宗福:《中国退役军人管理保障体制变革的理路与前瞻》,《行政管理改革》,2020年第3期。)(钟开斌:《找回“梁”——中国应急管理机构改革的现实困境及其化解策略》,《中国软科学》,2021年第1期。)(Kong Y., Chao F. and Jun Y.,“How Does China Manage Its Energy Market? A Perspective of Policy Evolution”,Energy Policy, vol.147, (December 2020), pp.111898.)(Chunyan L., “Analyzing Government Role in Rural Tourism Development: An Empirical Investigation from China”,Journal of Rural Studies, vol.79, (October 2020), pp.177-188.)并开始集中关注部门的设立问题。