县级党政班子分工的类型学及其运行逻辑

作者: 刘灵 肖唐镖

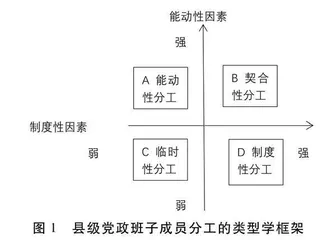

摘要:党政班子分工并不只是一个治理技术问题,而是政治与行政领域的实质性问题。以制度主义与行动者理论为基础,建构党政班子分工的类型学,即包括“制度性分工”“能动性分工”“契合性分工”“临时性分工”的类型学模型。这一模型得到G县14年间党政班子分工的系统性数据检验。这表明,理解和解释县级党政班子分工,必须注重制度因素与能动者因素。两者的相互作用,使班子分工形成了制度刚性与主观柔性相结合的复合性体制,践行着民主集中制的根本原则。

关键词:党政班子分工;班子分工类型学;制度主义;行动者能动性

中图分类号:D625 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0035-013

科学合理的分工与良性合作是政府领导力的重要保障。在我国,地方党政领导班子实行民主集中型分工体制,党委班子成员在党内的分工虽有明确的制度规定,但多位常委“对口分管”的政府职能与部门,以及政府班子诸副职的岗位与职责,在其获任命后仍有待安排。这些成员的分工和再分工是如何实施的,是否存在可遵循的基本模式?学界对此一直缺乏系统的理论研究,党政班子分工的规则和逻辑并未得到清晰而有力的理解和解释。为此,本文拟以中国G县14年间3个时点党政班子成员的分工数据,以制度主义与行动者理论为基础,建构和验证地方党政班子的“制度性分工”“能动性分工”“契合性分工”“临时性分工”类型学模型,揭示其运行逻辑。显然,这一研究有助于深化对中国地方治理的认识,丰富对中国党政体制和政府理论的研究。

一、党政班子分工的既有研究与类型学框架

政治与行政管理领域的分工一般可分为两类,即职能性分工与岗位性分工。以县域治理为例,职能性分工主要发生在县级党政班子之间,县内政府机构之间,县乡政府之间以及政府与社会、市场之间,即相互间的职能或被切分或被调整。而岗位性分工则是一种以职位为平台的权责配置状况,即管理人员的权责分配及其相互关系,也就是权力、职能与职责在诸成员之间的分配与协作结构。领导班子成员分工属于岗位性分工。在实践中,党政班子分工一般会以“负责某些业务”和“分管(或协助分管)某些部门”“联系某些部门(或单位)”的方式来表述。

(一)既有研究的进步与不足

自20世纪80年代以来,有关现当代中国政治和行政管理领域的分工研究已关注到其中多个面向。如针对“党政关系”,曾深度讨论“党政分开”“党政合一”(桑玉成:《通过党政“合一”的途径实现党政分开》,《探索与争鸣》,1993年第5期;袁绪程:《政改:党政合一与党政分开》,《中国改革》,2009年第11期。“党的领导”(虞崇胜、何路社:《我国县域地方治理权力架构的考察及讨论》,《扬州大学学报》(人文社会科学版),2019年第5期。与党政体制等议题;针对国家和政府纵向权力结构,曾广泛讨论府际关系(杨宏山:《府际关系论》,中国社会科学出版社2005年版;赵永茂、朱光磊、江大树、徐斯勤:《府际关系:新兴研究议题与治理策略》,社会科学文献出版社2012年版。与央地关系(辛向阳:《央地关系新变化》,《瞭望》,2009年第46期;朱旭峰、吴冠生:《中国特色的央地关系:演变与特点》,《治理研究》,2018年第2期;李康:《新中国70年来经济发展模式的关键:央地关系的演进与变革》,《经济学家》,2019年第10期。等问题。这些“关系”议题的讨论,实质上涉及的正是宏观层面不同权力关系视角下的分工与合作、制衡等内容。关于政府机构与职能改革的广泛研究也以机构或部门之间的合理分工为主线。(亦群:《重新构置和调整政府职能——论这次行政体制和机构改革的特点》,《中国行政管理》,1993年第4期;张国庆:《1998年中国政府机构改革的若干理论问题——大背景、新特点、主要难点、前提条件》,《中国行政管理》,1998年第12期;王澜明:《以“三定”为中心环节组织实施国务院机构改革》,《中国行政管理》,2009年第5期。部门内部岗位的设置和分工,以及本文研究的地方党政班子分工主题,则是从更为微观的层面讨论政治与行政管理领域的分工问题。

地方党政班子分工问题,最早为党政机关的研究人员所关注。1987年曾有研究者提出,“(地方党政)班子群体合理分工方面的研究尚不多见”。(孙海波:《领导班子分工的一点浅见》,《教育科研通讯》,1987年第3期。 但在此后的近20年间,这一议题并未得到应有的重视,研究成果阙如。直至2005年,《中国行政管理》杂志刊发一份县级地方党政班子职数和分工的案例报告,呼吁学界能关注和思考这一“普遍问题”。(李宜春、宋亮华:《浅论县级地方党政班子职数和分工问题》,《中国行政管理》,2005年第10期。然而,在其后近20年,这一议题仍未获学界应有的响应和关注,至今能见到的作品仍然大多来自党政干部的少量零碎化工作研究。这些成果多关注于班子内部分工的缺陷及其后果讨论。被揭示的缺陷与不足主要集中于四个方面:一是包括县乡级在内的地方党政班子分工“不科学”,随意性强,胡乱分工、盲目分工,甚至看人分工;(孙海波:《领导班子分工的一点浅见》,《教育科研通讯》,1987年第3期。二是“职位与分工错位”,以致班子不仅不能发挥应有的合力,甚至出现严重内耗;(中共滦南县委组织部:《乡镇干部职位与分工错位现象应引起注意》,《共产党员》,2000年第7期。三是县级班子分工中县(市、区)委书记兼任人大主任利弊参半,党委与政府班子成员分工交叉太多、出现重叠,副职过多,分工的稳定性不足;(中共绵阳市委党校课题组:《县级领导班子分工问题调查》,《中共四川省委党校学报》,2005年第1期。四是班子分工还暴露出“一把手”权力监督制约难等问题。(王树春:《地方党委有效实施常委分工负责制若干问题探析》,《理论探讨》,2012年第3期。不过,这些讨论多为分工现象的直观、简单描述,未能系统地揭示班子分工的基本状况及其运行规则。

相关的解释性分析既少且缺乏深度,难以有效解释班子分工的变化和差异。上述所列揭示班子分工缺陷的作品,虽指出班子分工“不科学”,但对为何“不科学”却不曾做系统深入的因果解释。还有人试图对县级党政领导班子分工进行分类处理,认为存在“分配式”“协商式”与“自定式”3种模式。(任学辉:《我国县级政权领导班子分工问题调查》,《湖北社会科学》,2005年第9期。应当说,这一分类化思考很有参考意义,揭示了班子成员间能动性关系的重要作用。不过,这一研究只注意到行动者能动性单一变量的影响,未能注意到制度规范等重要变量的影响。与其说这是类型学分析,不如说是简单的分类,难以深入揭示地方党政班子分工的复杂性与规律性。还有人以县级班子为例,认为其分工体现的主要是县委书记的意志,即其集合性权力的现实应用。(徐彬、仲帅:《集合权力:多元赋能与分工协同——县委书记权力结构研究》,《政治学研究》,2020年第5期。这也只是揭示了县委书记在班子分工中作为能动者的重要角色与功能,同样未能注意到制度规范等因素的重要影响。总之,现有研究过于注重应用取向的政策分析,缺失必要的理论自觉,未能发展成足以理解和解释地方党政班子分工实践的理论。不过,既有研究中对于能动者因素的初步讨论却具有重要的启发价值,值得进行系统性的深化讨论,同时激发了对其相对应的制度因素的考量。本文将以此来建构解释性类型学框架。

(二)地方党政班子分工的类型学框架

在民主集中型分工体制下,地方党政班子分工首先应当遵循党和国家既有的制度规定。近20年来,地方党委班子在党内工作的分工已有日益明确的制度性规定。2004年党的十六届四中全会通过《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,提出要“减少地方党委副书记职数,实行常委分工负责,充分发挥集体领导作用”。2016年颁布的《中国共产党地方委员会工作条例》进一步明确地方党委班子成员的分工规则。党内一些专门性政策文件还对地方党委常委的分工作了更为具体的规定。例如,2014年十八届中央纪委三次全会工作报告要求:“纪检监察机关要转职能、转方式、转作风,明确职责定位,把不该管的工作交还主责部门,做到不越位、不缺位、不错位。”“纪检组长在党组中不分管其他业务工作。”2015年《中国共产党统一战线工作条例(试行)》规定:“省级党委统战部部长一般由同级党委常委担任,市、县两级党委统战部部长由同级党委常委担任或者兼任。民族、宗教工作部门主要负责人具备条件的,可以担任同级党委统战部副部长。”2018年《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》规定:“加强和优化党对深化改革、依法治国、经济、农业农村、纪检监察、组织、宣传思想文化、国家安全、政法、统战、民族宗教、教育、科技、网信、外交、审计等工作的领导。”此后,地方党委专职副书记被普遍要求分管教育口与农村农业口的工作。应当说,这些制度规范在地方党委领导班子建设中得到全面的贯彻落实。也就是说,在理解和解释地方党政班子分工时,绝对不应忽视制度规范因素的影响。

不过,地方人民政府尽管被规定实行“行政首长负责制”,但政府班子诸副职的具体分工至今尚无可操作的制度规范。此外,对于党委各常委“对口分管”哪些政府管理方面的业务,以及各类下派挂职的班子成员的具体分工,也一直缺乏必要的规定。显然,这些“制度留白”就应由党政班子正职来主导,自主完成后续的分工安排。这种自主性体现了行动者的能动性角色与功能。因此,在理解和解释地方党政班子分工时,还应当重视行动者尤其是县委书记的能动性因素。

基于上述讨论,我们认为,县级党政班子分工的差异和变化,应可从制度规范与行动者能动性双重变量的互动得到解释。为此,本文试图以制度主义和行动者能动性理论为工具,建构解释性类型学框架,揭示县级党政班子分工的基本模式。实际上,制度主义与行为者能动性分析的综合运用已是社会科学研究中较为成熟的解释路径。20世纪80年代以来,马奇和奥尔森提出新制度主义理论主张,强调行为与制度之间的必要联系,认为制度是人类行为的结果,同时人类行为也受制度约束,因此应当“将制度研究与行为研究、决策研究结合起来”。(詹姆斯·马奇、约翰·奥尔森:《新制度主义:政治生活中的组织因素》(殿敏编译),《经济社会体制比较》,1995年第5期。基于对西方新制度主义政治学“制度中心观”普适性的反思和低制度化政治体系的经验认识,有研究者试图建立一种适合分析低制度化转型政治体系的“以行动者为中心的新制度主义”。(李月军:《以行动者为中心的制度主义——基于转型政治体系的思考》,《公共管理学报》,2007年第3期。这种分析路径也被国内越来越多的研究者所运用。例如,从制度分析和行动者分析相结合的视角解释厂民关系的变迁;(叶凯、肖唐镖:《厂民关系的历史变迁:一种影响农村稳定因素的分析——侧重于制度分析与行动者分析相结合的解释》,《中国农村观察》,2005年第3期。以地方官员与制度之间的互动来理解地方治理的运行。(杨雪冬、托马斯·海贝勒、舒耕德:《地方政治的能动者:一个比较地方治理的分析路径》,《东南学术》,2013年第4期。据此,有学者认为,行动者和制度有机结合是制度理论的前沿方向,中国治理实践将会为该理论的应用、检验及拓展提供更广阔的空间。(李文钊:《行动者中心制度主义:探究政策过程中的互动效应》,《广西师范大学学报》(哲学社会科学版),2020年第3期。

不论是旧的或新的制度主义,都强调制度对结果的重要影响。按薄定义,制度是一种制度化的规范,表示藉由制裁的方式来约束行为;按厚定义,制度则不止于包含规则与规范,还包括诸多惯例、历史回忆与人格特质。(Jan-Erik Lane、Svante Ersson:《新制度主义政治学》,何景荣译,韦伯文化国际出版有限公司2002年版,第4-6页。我们拟从薄定义角度界定地方党政班子成员分工的“制度”,即党和国家法律规章对班子成员分工的制度规范和要求。按此规范性要求,相关的班子成员应当按照组织设计、制度规范和班子岗位的要求,负责该岗位的职能,做到权责相配。如作为县委常委的县纪委书记,其分工最重要的应是党纪国法的执行与监督工作。这应是班子成员分工的基本框架与制度性要求,具有较强的规范性与约束性。这正是制度、政策对班子分工所提供的框架约束功能。

然而,在制度框架中行动的人是有自主意识和利益计算的主体。有研究者认为,环境的物质条件、结构性条件以及人类条件虽然限制并规定着行动者的自由和理性,但所有的人首先而且最重要的是有一个能思考的大脑,他能够行使自己的自由。或者说,他是一个拥有自主权的行动主体,能够进行计算和操作,能够让自己适应环境,并且根据他的合作伙伴的诸种情境和行动策略,作出种种新的回应。即使在诸种极端的境遇之中,人们也拥有一种最低限度的自由,他们不可能不运用这种自由来与系统进行斗争。(米歇尔·克罗齐耶、埃哈尔·费埃德伯格:《行动者与系统——集体行动的政治学》,张月等译,上海人民出版社2007年版,第28、29、38页。换言之,应当重视行动者的能动性因素。所谓能动性因素,强调的是行动者如县委书记的个人意志和行动自主性。正如前文分析所示,县委常委对口分管的政府业务以及县政府副县长的具体分工尚待确定,为班子成员间的互动留有自主操作空间,让县委书记或县长能相对自主地统筹安排诸成员的具体分工。

对于班子分工而言,如果说制度政策的规范性要求是基础性框架,那么党政主要负责人的能动性意志则是自主性空间。前者是约束的刚性要求,后者是自主的能动安排。易言之,来自制度规范和行动者能动性的双重逻辑驱动,影响着党政班子每一位成员的具体分工。从理论上来说,此双重因素的互动将形成4种理想类型的班子分工模式(如图1所示),即“能动性分工”“契合性分工”“临时性分工”和“制度性分工”。不过,由于县级党政班子岗位与成员数量众多,治理情境多样化,县党政班子成员分工的类型学与一般类型学体系中诸类型间的迭代性变化不同,这4种类型之间尽管具有排他性,但也具有较强的共时性与包容性,能共存于同一届班子的分工之中,有的班子成员甚至同时出现在2种以上的分工类型之中。