能动性、中间政府与治理资源配置:一个关于层层加码的整体性解释

作者: 杨雪冬 赵家坤

摘要:“层层加码”是当代中国地方治理中一个突出现象,受到理论和实践界的密切关注。然而,对多层级治理体系中层层加码的生成和变异机理还缺乏一般性讨论,尤其没有区分加码行为的分化,没有解释为什么有的政策会引发层层加码,有的政策鲜有加码举措。本文基于压力型体制解释,结合政治锦标赛和政府间共谋解释,发展出一个“结构—资源—能动”的三元分析框架,讨论了加码行为的层级转化动力机制和分化样态,推进了现有的解释。文章认为,在多层级治理体系中,处于上下级之间的中间政府决定着压力传导强度和加码阈值大小,直接影响着下级的行为调整,进而导致加码的叠加或终止。因此,要改进多层级治理体系的运行,应该把重点放在中间政府层级。

关键词:层层加码;能动性;中间政府;治理资源配置;多层级结构

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0048-017

层层加码是中国地方治理中一个不断翻新的现象,也是值得深入探讨的重要议题。2024年1月29日,中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议在北京召开,会议强调整治形式主义为基层减负是一项重要政治任务,要深刻领悟习近平总书记有关重要指示精神,从党和国家事业全局高度深刻认识此项工作的重要性紧迫性,着力纠治“政绩工程”“形象工程”“面子工程”“指尖上的形式主义”等问题,并要求各级党委(党组)“一把手”亲自部署推动,定期研究分析,将整治形式主义为基层减负工作摆在突出位置①。同时,在2023年7月,中纪委公开通报的十起加重基层负担的形式主义、官僚主义典型问题中,我们看到,在工会目标任务制定、农村户厕改造登记、手机应用推广等领域,存在着压缩任务时限、目标任务脱离实际的典型层层加码行为。(中国新闻网:《纠治加重基层负担的形式主义官僚主义中央纪委国家监委通报典型问题》,2023年7月11日,http://www.news.cn/mrdx/2023-07/12/c_1310732155.htm.)在这个意义上,层层加码不是一个在特殊时期出现在特殊领域的治理现象,而是一个弥散在各个治理层级和领域中不断变异的普遍现象。因此,理解和分析其发生的机理,有助于我们认识中国治理现代化面临的问题和挑战。

本文分为六部分。第一部分介绍层层加码现有的理论解释;第二部分提出了结构—资源—能动的分析框架,讨论了中间政府的角色、治理资源配置特征和政府能动性的表现;第三部分讨论了中间政府的能动性和加码的过程;第四部分从政府互动角度,基于加码阈值和压力强度两个维度,探讨下级政府灵活应对中间政府加码任务的行为类型,出现了加码的分化和变异;第五部分分析了加码动力的内部衰减和对加码行为的外部干预;最后一部分是总结和讨论。

一、关于层层加码的文献回顾

层层加码是中国治理中的一个“痼疾”,由来已久,反复出现,形式多样。古人云:“上赋其民以十,则吏因以赋其百。朝廷喜其办而不知有破家鬻子之民”(杨万里:《杨万里诗文集》,江西人民出版社2006年版,第1421页。),描绘了传统体制下,征税收赋过程中的层层加码现象。改革开放后,各地为了加快经济发展,用不同方式激励下级实现增长目标,层层加码就是其中的重要手段。这种手段也随着发展目标的多元化,运用到包括社会治理、环境保护等更多领域中。(杨雪冬:《地方治理的逻辑》,社会科学文献出版社2018年版,第166-206页。)

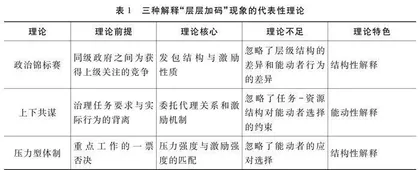

究竟什么是层层加码?根据《现代汉语词典》第7版的解析中,“层”作为特征,描述了重复、重叠的含义,强调多层级事物的静态结构;作为量词,描述了重叠与积累、分项与分步、从物体表面揭开或抹去的动态过程。(中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典(第7版)》,商务印书出版社2016年版,第132页。) “加码”作为动词,包括提高商品价格、增加赌注和提高数量指标三个内涵。《现代汉语词典》第7版还使用了“层层加码”这一说法,辅助说明“提高数量指标”这一内涵。(中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典(第7版)》,商务印书出版社2016年版,第621页。)在本文中,将“层层加码”定义为,在多层级治理结构中,中央政府提出治理任务后,各级地方政府在层层转发和执行任务过程中,为了确保能够完成上级要求,每经过一个治理层级就添加新的内容或提出新的要求,导致治理任务量逐级放大,压力逐级增加。层层加码是治理任务转发、放大和执行的过程。现有文献中,围绕“层层加码”现象的研究成果逐年增多,研究主题涉及应急管理、经济增长、形式主义、目标管理责任制、政策执行、职责同构、压力传导等。这些文献从研究路径上可以分为两大类、三种主要代表(见表1)。

第一类主要从治理结构出发讨论层层加码的形成和发展,代表性的理论是压力型体制理论和政治锦标赛理论。两种理论分别从问责激励和晋升激励两种类型,阐述激励强度、激励性质与加码的关系。压力型体制的核心特征是对重要任务使用一票否决的强激励机制,理论前提是各层级政府都面临和采用一票否决机制。压力型体制理论聚焦于激励强度(压力强度)与加码的关系。该理论认为,加码的动机是为了规避一票否决的问责压力。在一票否决的强激励下,“当一级政府接到上级下达的指令后,一般都要打提前量,将各项计划指标按照一定比例放大后,再分解给辖区内各下级政府。下级政府接到指令后,再次放大,然后再分解给下下级政府”。(杨雪冬:《压力型体制:一个概念的简明史》,《社会科学》,2012年第11期。)打提前量和按照一定比例放大是加码的表现。如果用等比例方式分解上级目标,一旦任何下级政府没有完成目标任务,极易导致整体总目标落空。(周志忍:《西方发达国家是否也存在“层层加码”》,《人民论坛》,2016年第21期。)因此,适度的加码能够对冲科层执行的衰减效应(李辉:《层层加码:反制科层组织执行衰减的一种策略》,《中国行政管理》,2022第4期。),防止逐层损耗,规避政策执行中的潜在风险(凌争:《主动“加码”:基层政策执行新视角》,《中国行政管理》,2020第2期。)。

围绕压力型体制的激励性质和“向下加码”的行为假设,政治锦标赛理论进行了反驳。其关键的反驳点是地方政府如果纯粹为了规避问责风险,地方政府就不会在既定指标上向下级主动加码,而应该尽可能向上沟通去压低上级指标任务。基于此,政治锦标赛理论提出一个新的激励性质,认为加码是地方政府为了获得晋升的一种主动行为。政治锦标赛重点关注了晋升的激励性质和行政发包制的治理结构。在晋升激励下,由于中国“层层分包”的行政体制和多层级同时进行的官员晋升锦标赛,“发生在中央—省层面的加码逻辑可以完全推广到省—市和市—县层面”(周黎安、刘冲、厉行等:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》,2015年第1期。),层层加码由此产生。需要注意的是,政治锦标赛的理论前提是“各地方政府的历史地理和经济发展条件差异不大、属于同一起跑线”(周黎安、刘冲、厉行等:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》,2015年第1期。),即同一层级的各政府拥有相似的治理资源配置、发展水平和治理能力。针对加码逻辑何以完全推广到各级政府,政治锦标赛理论并未深入剖析,导致该理论的解释力有限。政治锦标赛理论对压力型体制理论的反驳并不全面:压力型体制下,一票否决机制对层层加码的影响,关键在激励强度,而非激励性质。面对一票否决机制的高强度激励,地方政府可能不愿意也不敢与上级进行讨价还价。

以上理论对层层加码的解释均存在共通的局限性:均强调多层级政府的同构性和整体性特征。具体表现为:第一,过度强调单一加码动机。压力型体制强调各层级政府均有规避问责的加码动机;政治锦标赛理论强调各层级政府均有追求绩效的加码动机。两种理论都将多层级政府的加码动机单一化,忽略了不同层级政府内部可能同时存在多样的加码动机。譬如,计划生育、脱贫攻坚(谢治菊、许文朔:《扶贫责任异化:职责同构下的层层加码与消解》,《山东社会科学》,2020年第1期。)、招商引资等层层加码出现的政策领域,同一项政策可能同时兼有“一票否决”的强问责激励和“一票晋升”的强晋升激励,难以明确地辨析地方政府的加码动机受到何种激励性质的影响。第二,忽略了地方政府治理资源配置差异。锦标赛理论将治理资源配置作为理论前提,假设了各级政府的治理资源配置都能够完成上级安排的任务;压力型体制则默认了各级政府的治理资源配置都可能完不成上级政府安排的任务。现实情况下,同一层级的各政府将存在不同的治理资源配置,基于理性能动地回应上级任务。(丁煌、李晓飞:《逆向选择、利益博弈与政策执行阻滞》,《北京航空航天大学学报》(社会科学版),2010年第1期。)第三,忽略了激励强度(压力强度)的差异。两个理论均围绕招商引资、GDP增长等中心工作和政治任务展开讨论,这些领域都是“一把手”工程和领导高度重视的政策领域,均假设了高强度的激励环境,忽略了弱激励环境下地方政府的能动行为。

第二类从能动者的角度讨论加码的变异过程,代表性解释是政府间共谋论。该解释观察到了强大的压力强度与任务—资源紧张的情况下地方政府的策略行为。第一,面对无法完成的目标和强大的压力强度(如一票否决),下级采用非正式策略回应压力的冲动也越强烈。(艾云:《上下级政府间“考核检查”与“应对”过程的组织学分析——以A县“计划生育”年终考核为例》,《社会》,2011年第3期。)譬如,采用拼凑应对的模糊执行(崔晶:《基层治理中政策的搁置与模糊执行分析——一个非正式制度的视角》,《中国行政管理》,2020年第1期。)和弹性执行(赵天航、原珂:《刚性约束失灵与变异:公共政策“层层加码”现象再解释:以H省“控煤”政策为例》,《党政研究》,2020年第3期。)的方式执行上级任务,导致形式主义丛生(周振超、张金城:《职责同构下的层层加码——形式主义长期存在的一个解释框架》,《理论探讨》,2018年第4期。)。在这种情况下,上级政府清楚政策执行的难度和下级政府无法完成任务的困境,默认允许下级政府策略主义地应对检查,共谋得以形成。(周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》,2008年第6期。)共谋论揭示了“层层加码”和“层层共谋”看似相互矛盾的两种行为暗含着同一行为逻辑,两种行为发生在不同的政策过程,有着特定的因果关系和限定条件:在“发包契约”的目标设置过程中,上级政府会竭尽全力向下级层层加码,以确保任务的完成;在检查验收过程中,上下级政府采取共谋行为以掩盖问题。(周雪光、练宏:《中国政府的治理模式:一个“控制权”理论》,《社会学研究》,2012年第5期。)对于这种解释,有学者持不同的意见,认为地方政府并非一味采用共谋、策略主义等方式回应加码任务,而是通过沟通式动员(杨华、张丹丹:《沟通式动员:县域上下级政府间政策协商机制及其功能》,《华中农业大学学报》(社会科学版),2022年第3期。),在协商、谈判和博弈过程中达成政策执行共识。共谋理论虽然关注到下级政府之间为了摆脱层层加码逻辑的策略性合作行为,但没有看到下级主动加码的内在冲动,尤其没有讨论在层层加码的过程中,面对不合理的任务,下级政府何时选择协商等正式手段和何时选择共谋等非正式手段。

在现有文献的基础上,为了更完整地解释层层加码的形成和变异,我们提出三个补充:首先,除了要关注激励(或压力)性质外,还要重视激励强度(或压力)的差异。面对多重委托任务,激励强度越大的任务,必然意味着任务的重要性程度越大,意味着更多的晋升机会和更大的问责风险,越存在主动加码的冲动。反之,激励强度越小,一项任务越不重要,下级政府完成任务的配合程度和主动加码的积极性越低。因此,层层加码的研究更需要关注激励强度差异下的政府行为选择。其次,要重视治理资源配置差异对不同治理主体行为选择的影响。通常,一项治理任务会面临任务—资源匹配和任务—资源失衡两种情况。即便治理任务不受重视,在治理资源配置充足条件下,下级治理主体也能够按部就班、常规执行任务(王汉生、王一鸽:《目标管理责任制: 农村基层政权的实践逻辑》,《社会学研究》,2009年第2期。);反之,即便一项任务十分重要,任务—资源失衡(治理资源配置不足)的下级治理主体也有可能采取拼凑应对的行为。(陈那波、李伟:《把“管理”带回政治——任务、资源与街道办网格化政策推行的案例比较》,《社会学研究》,2020年第4期。)因此,治理资源配置差异将影响下级政府的行为选择。最后,要将多级治理结构充分考虑进来。现有研究将中国的多层级治理结构单一化为“中央—地方”或“上级—下级”两层结构,鲜少关注在“中间政府”(周雪光、练宏:《中国政府的治理模式:一个“控制权”理论》,《社会学研究》,2012年第5期。)所发挥的压力传导转化作用,即便是共谋论,也没有给予中间政府充分的重视。在中国多层级治理结构中,在不同的治理空间会形成各自的“中间政府”。比如,在省级治理空间中,市级政府相对于省级政府和县级政府就是“中间政府”;在县级治理空间中,乡镇政府相对于县级政府和村委会就是“中间政府”。因此,将中间政府引入分析框架,更好地呈现加码的内部流转过程。