基层政策执行中的“加码”与“减码”行为研究

作者: 崔晶 毕馨雨 应宁远

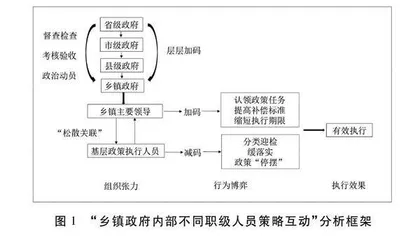

摘要:基层政策执行行为是中国基层治理研究中的重要议题。本文基于“组织张力-行为博弈-执行效果”的逻辑链条,通过对S省A镇“农村人居环境整治”政策执行的案例分析,归纳了“乡镇政府内部不同职级人员策略互动”的分析框架。在S省A镇“农村人居环境整治”政策执行中,乡镇主要领导通过主动认领政策任务、提高执行标准、缩短执行期限等方式回应上级政府的“加码”要求;而身处基层一线的政策执行人员却表现出分类迎检、缓落实、政策“停摆”等“减码”行为。在科层制主导的基层治理中,乡镇组织的运作方式呈现出“松散关联”的特点。乡镇政府内部的权责失衡、激励偏差、动员失调、情感疏离等多重组织张力,引起了不同职级人员之间的“加码”和“减码”博弈,促进了基层政策执行中的动态平衡。

关键词:基层政策执行;基层策略性互动;松散关联;农村人居环境整治

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0065-016

一、问题的提出

在韦伯的科层制中,等级化的组织特征意味着政策执行是一个层层传导的过程。科层制中的权威等级结构与垂直命令体系,既有利于保证纵向层级政府之间的政令统一,又能够使上下级官员之间的行动保持一致。(马克斯·韦伯:《经济与社会(第二卷下册)》,阎克文译,上海人民出版社2019版,第1244-1293页。 )从组织形式上看,基层治理依赖于上下级政府“高度关联”的科层制得以运转,但在实际运作中,基层政府又和上级政府、基层社会之间保持着松散灵活的互动关系。在基层政策执行中,基层官员既能遵循上级指令按章行事,又能灵活回应社会舆论与公众需求。值得注意的是,乡镇组织内部的人事互动同样存在“松散关联”的组织特征,引起乡镇政府内部的不同职级人员之间的行为博弈。

在农村人居环境整治政策执行中,乡镇政府内部不同职级人员的执行行为存在差异,即作为乡镇主要领导的党政正职领导和身处基层一线的政策执行人员之间存在博弈。不同于常规的政策执行模式,农村人居环境整治在推行之初呈现出运动式治理的特征,基层政府面临着时间紧、任务重、压力大的政策执行情境。在实际政策执行中,乡镇主要领导非但未与上级政府就执行期限“讨价还价”,反而出现进一步缩短执行时间、提高执行标准等“加码”行为。与之对应的是,本该向直接上级负责的基层政策执行人员,却在“时间紧、任务重、要求高”的执行情境下表现出“减码”行为。因此,本文的研究问题是:在基层政府政策执行过程中,同一层级政府内部的不同职级人员之间的行为为何会不一致?乡镇主要领导“加码”而基层政策执行人员“减码”的原因何在?这种现象反映了基层官僚组织的何种运行逻辑?

本文将通过一项实证研究来回答以上问题。本文在文献回顾的基础上,通过对S省A镇农村人居环境整治政策执行的追踪调查,深描A镇政府与上级政府以及镇政府内部的不同职级人员在政策执行中的互动行为,对基层政策执行中的“加码”与“减码”行为进行理论分析。同时,为了更好地区分乡镇政府内部不同职级人员,本文基于农村人居环境整治的特殊政策情境,将基层政府具体到乡镇政府,并将乡镇政府的党政正职领导定义为乡镇主要领导,而将在基层一线具体执行政策的科室主任、普通工作人员等定义为基层政策执行人员。此外,本文所要研究的“行为不一致”主要指,乡镇党政正职与基层政策执行人员在政策执行中表现出的工作方式和执行力度不同步。

二、文献综述

基层政策执行中的非正式行为成为当前学界关注的重要议题。在基层治理实践中,基层政策执行中的非正式行为成为层级政府之间、基层政府与社会之间的一种互动模式。现有研究大多从组织结构、执行情境、街头官僚等视角对基层政策执行行为展开论述。

一是组织结构视角下的基层政策执行行为。有学者从科层体制运转的角度出发,将“层层加码”(周黎安、刘冲、厉行等:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》,2015年第1期。)“选择性执行”(O’Brien Kevin J., and Li L. J., “Selective Policy Implementation in Rural China”,Comparative Politics, Vol.31, No.2(January 1999), pp.167-186.)等治理策略归因于科层体制的内在张力。在多层级治理模式下,政策执行面临着层级政府间以及各部门间的利益博弈。(贺东航、孔繁斌:《公共政策执行的中国经验》,《中国社会科学》,2011年第5期。)基层政府或凭借所拥有的资源与上级政府讨价还价,或在政策执行中与上级政府联手采用策略性行为。(周雪光:《基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑》,《社会学研究》,2008年第6期。)具有不同利益诉求的各部门也会在互动博弈中偏离原有政策目标,从而导致政策执行发生异化。(陈家建、边慧敏、邓湘树:《科层结构与政策执行》,《社会学研究》,2013年第6期。)尽管领导小组、工作组、工作专班这类议事协调机制能在一定程度上破解组织结构僵化的难题,却也难以有效提升基层政策执行活力。(张贤明、张力伟:《国家纵向治理体系现代化:结构、过程与功能》,《政治学研究》,2021年第6期。)

二是执行情境视角下的行为策略与执行效果。有学者基于中国基层治理实践,从政社互动的视角解释基层政府的非正式行为,认为在治理资源不足的情境下,基层政府难以通过正式制度将国家政策贯彻至乡村社会,而通过“策略主义”(欧阳静:《压力型体制与乡镇的策略主义逻辑》,《经济社会体制比较》,2011年第3期。)“运动式应对”(崔晶:《“运动式应对”:基层环境治理中政策执行的策略选择——基于华北地区Y小镇的案例研究》,《公共管理学报》,2020年第4期。)等非正式行为则有利于降低政策执行压力。除了执行资源有限导致不同的政策执行效果外(王法硕、王如一:《中国地方政府如何执行模糊性政策?——基于A市“厕所革命”政策执行过程的个案研究》,《公共管理学报》,2021年第4期。),政策类型差异(魏姝:《政策类型与政策执行:基于多案例比较的实证研究》,《南京社会科学》,2012年第5期。)、政策目标模糊(胡业飞、崔杨杨:《模糊政策的政策执行研究——以中国社会化养老政策为例》,《公共管理学报》,2015年第2期。)、政策内容混乱(武俊伟:《政策初始设计如何影响政策执行?——基于草原禁牧休牧政策执行的案例研究》,《中国行政管理》,2024年第2期。)以及政策势能过强(曹琦、严则金:《高势能政策执行偏差的困局及其秩序破解——基于医改政策执行的观察》,《公共管理学报》,2024年第2期。)等问题,也会引起基层政府的策略应对,并在一定程度上影响政策执行效果。在复杂多变的政策执行情境下,基层政府的策略性行为有利于实现硬性任务的“软”着陆。

三是街头官僚视角下基层政策执行者的多重面向。街头官僚理论(Lipsky M.,Street-level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation,1980.)被应用于中国基层治理研究后,不仅在内涵和范围上得以丰富和拓展,也日益成为理解基层政策执行行为的重要路径(陈那波、卢施羽:《场域转换中的默契互动——中国“城管”的自由裁量行为及其逻辑》,《管理世界》,2013年第10期。)。由于基层治理资源与治理任务不相匹配,并且基层治理的刚性需求与编制刚性约束之间存在冲突(陈那波、黄伟民:《不完全编制与有效治理:基层治理中的政府雇员及其作用——基于A区的调查》,《社会科学研究》,2021年第2期。),大量的非正式雇员参与到基层政策执行之中,普通的政府科员、事业编人员与编外人员也成为身处政策执行一线的基层行政人员(崔晶:《基层治理中的非正式雇员与“隐形之轨”——基于L县的实证分析》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2020年第3期。)。作为国家政策的最终承接者,基层政策执行人员或在执行压力下被动变通,或基于主观认知进行主动调适。

综上所述,既有研究为基层政策执行中的“加码”行为研究奠定了基础。在“对上不对下”的分层级权力体制、“层层分包”的行政体制、官员晋升锦标赛体制之下,基层政府会通过提高任务指标、缩短执行时限、强化考核问责等行为应对层层加码(李辉:《层层加码:反制科层组织执行衰减的一种策略》,《中国行政管理》,2022年第4期。)。由此可见,既有研究将基层治理中的“加码”行为视为一种政策执行策略,关注科层组织的内在张力以及任务“加码”后的执行效果。

然而,“加码”与“减码”往往在基层政策执行中相伴相随。现有研究大多关注自上而下的“加码”行为,却忽视了自下而上的“接码”尤其是“减码”的技术合理性。同时,尽管有学者从“官吏分途”的历史视角分析不同层级政府间的权威配置(周雪光:《从“官吏分途”到“层级分流”:帝国逻辑下的中国官僚人事制度》,《社会》,2016年第1期。),但更多的是将整个基层政府视为政策变通主体(饶静、叶敬忠:《我国乡镇政权角色和行为的社会学研究综述》,《社会》,2007年第3期。),而忽视了基层政府内部不同职级人员之间的博弈。此外,有学者将基层干部具体分为公务员、事业编、编外用工,并关注到乡镇干部“忙闲不均”的现象,(杨华:《基层干部“忙闲不均”:生成逻辑及破解之道——基于中部省份L镇的调查》,《求索》,2022年第1期。)但并未对乡镇政府内部担任领导职务的党政正职领导和具体执行政策的基层政策执行人员加以区分,对二者之间的行为不一致现象也缺乏理论解释。基于此,本文从“组织张力-行为博弈-执行效果”这一逻辑链条,试图对基层政府内部不同职级人员的执行差异及其行为逻辑进行探讨。

三、A镇“农村人居环境整治”政策执行实践

(一)案例选取

为了更好地探究乡镇政府内部不同职级人员的行为不一致现象,本研究采用单案例的研究方法,通过跟踪A镇农村人居环境整治政策执行历程,分析纵向层级制下乡镇主要领导与上级政府之间的互动,以及乡镇政府内部主要领导与基层政策执行人员之间的博弈。单案例研究能通过丰富的故事细节描述复杂现象背后的内在机理。(蒙克、李朔严:《公共管理研究中的案例方法:一个误区和两种传承》,《中国行政管理》,2019年第9期。)本文选取的A镇位于华北地区的S省,该镇所辖82个行政村,约8万人。之所以选择A镇作为个案进行剖析,是因为该镇农村人居环境整治政策执行兼具典型性与普遍性特征。一方面,A镇自2018年起开始执行农村人居环境整治政策,是上级政府定期巡视、观摩的重点乡镇,其辖区内多个村庄打造了农村人居环境整治示范点。另一方面,A镇在执行农村人居环境整治政策的过程中体现了大多数基层政府的政策执行特点,并反映出科层制运作的普遍特性,在一定程度上能够代表基层政策执行的一般状况。

因此,本文在田野调查的基础上结合政策文本、访谈资料开展案例研究,追踪A镇主要领导“加码”而基层政策执行人员“减码”的互动过程,试图对基层政府内部不同职级行政人员的行为不一致的现象及其逻辑加以理论解释。本文的数据收集以半结构化访谈为主,辅之以政府工作报告、公开报道等文本资料。笔者于2018年至2022年间对A镇农村人居环境整治开展长时间的参与式观察,并对A镇党委书记、镇长及普通工作人员进行了深度访谈,获得大量的一手数据资料。

(二)案例呈现

S省自2018年开始实施农村人居环境整治政策,以期在2020年完成农村垃圾综合治理、污水处理、村容村貌提升等整改任务。2021年年底,S省又重新印发了《农村人居环境整治提升五年行动实施方案(2021—2025年)》,进一步提升农村人居环境整治效果。A镇在执行农村人居环境整治政策时,该镇的主要领导表现出“加码”行为,而基层政策执行人员却表现出“减码”行为。

1.“层层加码”:层级政府间的压力传递

为规范基层环境政策执行,S省在政策执行之初就规定了各级政府的责任与义务。为此,S省政府通过政治动员、检查督导、考核验收等方式向下施压,督促基层政府推进农村人居环境整治政策执行。

(1)政治动员逐级强化

S省政府为了实现政策压力的层层传递,通过批示、座谈会、推进会等动员方式向下级政府传递“上级政府非常重视”的政策信号,并将农村人居环境整治工作作为相关市、县干部政绩考核的重要参考。为提高各乡镇政府的重视程度,Z县召开农村人居环境综合整治工作动员会,将农村人居环境治理作为实施乡村振兴战略的重要内容,并积极号召乡镇政府制定阶段性实施方案。与此同时,在推进农村人居环境整治政策的过程中,Z县政府定期召开工作推进会议,以“比学赶超”“积极行动”“大干快上”等政策话语营造较为紧张的执行氛围。此外,为更好地激励基层官员推进政策执行,Z县政府还将农村人居环境整治定义为政治任务下发给各乡镇,并通过政治考核与经济奖惩等激励措施推进重点项目的贯彻落实。