企业数字化对劳动收入不平等的影响研究

作者: 曹信邦 张清洁

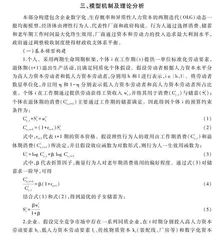

摘要:在当前数字经济发展背景下,企业正在积极推动数字化转型以占据竞争优势,与此同时,企业数字化转型也势必会对劳动力市场带来冲击。在跨期迭代动态一般均衡模型的基础上引入异质性劳动者、数字化资本和企业数字税等变量,能够有效分析企业数字化转型如何影响劳动者内部收入不平等。通过理论模型分析与数值仿真模拟发现,企业数字化转型通过生产率效应、岗位替代效应和涟漪效应的传导路径加剧收入不平等,在进行适当的参数校准条件下,企业数字化转型加剧异质性劳动者之间收入不平等。为了缓解由数字化引致的劳动收入差距扩大,政府应加快高质量教育体系建设,促进教育公平;加大劳动者数字技能培训力度,提高劳动岗位适配度;加快数字税收体系建设,优化收入分配制度;加强劳动市场数字信息平台建设,提高供需双方对接效率。

关键词:数字化资本;收入不平等;人力资本溢价;数字税

中图分类号:F061.3 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)01-0137-020

一、问题提出

近年来,收入不平等一直是政府关注的重点问题。党的二十大报告指出:“坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,着力维护和促进社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。”习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第23页。在当前中国数字经济背景下,需要探索减少收入不平等、构建“橄榄型”社会的有效途径,以更均衡、更健康的发展方式推动共同富裕。

党的二十届三中全会提出“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”“加快构建促进数字经济发展体制机制”等重要任务并作出周密部署,既为持续推进实体经济和数字经济深度融合提供根本遵循,也为尽快破题起势、释放助力中国式现代化建设的有效动能提出新任务,展现新期待。《中共二十届三中全会在京举行》,《人民日报》,2024年7月19日第1版。

以人工智能、5G等为代表的数字技术深度融入各经济领域,在加速传统产业转型过程中,引致就业需求以及劳动力配置的变化。尽管数字化能够提高生产率,促进经济增长,但是存在加剧收入差距的风险。在过去的几十年,人们一直在担心数字化资本会取代人类所做的工作,现有的研究也对该观点进行了验证。Prettner K. and Strulik H.,“Innovation, Automation, and Inequality: Policy Challenges in the Race against the Machine”,Journal of Monetary Economics,vol.116,no.12(December 2020),pp.249-265;Acemoglu D. and Restrepo P. , “Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets”,Journal of Political Economy, vol.128, no.6(June 2020), pp.2188-2244.)从异质性人力资本劳动者的视角分析,一方面,随着数字化的迅猛发展,许多劳动密集型岗位以及部分认知任务型岗位可以实现部分自动化甚至完全自动化,导致低人力资本岗位较多的农业和制造业就业占比下降。另一方面,复杂度较高的工作需要劳动者具有逻辑思维、创新能力、决策能力,数字资本与高人力资本劳动者之间的替代率较低。然而,人工智能领域的最新进展让人们对这种说法产生怀疑。对人力资本水平要求较高的职业,如财务规划师、医生和高级管理人员等,也可以通过采用当前最新的数字技术实现自动化。因此,数字化进程不仅缩减了低技能劳动者的雇佣规模,也加速了高技能岗位的数字化替代。但研究显示,数字技术通过提高生产效率和降低产品成本,可能带动劳动者实际收入增加。Acemoglu D. and Restrepo P.,“The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth,Factor Shares, and Employment”,American Economic Review,vol.108,no.6(June 2018),pp.1488-1542.) 数字化的发展也会推动劳动力市场结构变革、创造更多新型劳动岗位,在一定程度上扩大劳动者的雇佣规模。

随着数字经济的发展,数字技术逐渐融入社会各个领域,正在逐步改变着个人的生活方式、企业的生产方式以及政府的治理方式。一个值得关注的问题是,数字化的发展在推动中国经济发展的同时是否对劳动力市场产生冲击,进而对收入不平等造成影响?据中国统计年鉴数据显示,中国劳动结构近十年变化显著,第三产业占比稳步上升,由2013年的38.4%增长到2022年的47.1%,年均增长率为2.29%;基尼系数在0.46~0.48区间波动。本部分数据基于2014年至2023年中国统计年鉴数据测算得来。衡量企业数字化水平的企业信息化(每百人计算机数量)和软件业务收入(软件产品收入、信息技术服务、信息安全收入、嵌入式系统软件)同样呈现上升趋势,年均增长率分别达到7.2%与15%。为此,企业数字化在劳动收入分配中究竟扮演何种角色?企业数字化的发展是否会对异质性劳动者的雇佣规模、工资水平与收入差距产生影响?又是通过哪些经济渠道产生影响的呢?政府可以通过哪些手段对企业内部劳动收入不平等进行治理?对于这些问题的回答是本文的研究目的所在。

二、文献综述

通过文献梳理可知,数字化转型的内涵较为丰富,可以从多个角度进行阐述,涉及生产技术、企业战略、企业管理等多个方面。一类文献主要从数字要素的投入角度来界定企业数字化转型。Fitzgerald等、Chanias等认为企业数字化转型是指企业应用新兴的数字技术推动企业创新,以此提高企业核心业务的发展水平。Fitzgerald M., Kruschwitz N. and Bonnet D.,“Embracing Digital Technology:A New Strategic Imperative”,MIT Sloan Management Review,vol.55,no.2(February 2013),pp.1-12;Chanias S.,Myers M. D. and Hess T. ,“Digital Transformation Strategy Making in Pre-digital Organizations: The Case of a Financial Services Provider”,The Journal of Strategic Information Systems,vol.28, no.1(January 2019),pp.17-33.)这类文献重点关注企业数字要素的投入,即对数据要素的利用过程均可视为企业的数字化转型。另一类文献主要从管理的角度来界定企业的数字化转型。例如,Liu等指出企业数字化转型是通过对既有管理模式和数字化技术进行整合的管理模式改革。Liu D. Y.,Chen S. W. and Chow T.,“Resource Fit in Digital Transformation:Lessons Learned from the CBC Bank Global E-banking Project”,Management Decision,vol.49,no.10(October 2011),pp.1728-1742.) Goldfarb和Tucker认为数字化转型是企业通过数字技术的使用,提升企业内部协调能力,进而提高企业管理效率。Goldfarb A. and Tucker C.,“Digital Economics”,Journal of Economic Literature,vol.57,no.1(January 2019),pp.3-43.) 刘淑春等认为企业数字化转型是企业由“工业化管理模式”向“数字化管理模式”转变的过程。刘淑春、闰津臣、张思雪等:《企业管理数字化变革能提升投入产出效率吗?》,《管理世界》,2021年第5期。) 对比两类文献可以发现,企业数字化管理也离不开数字要素的投入,因此二者本质上并没有区别,均是通过应用数字化技术,使得企业更加智能化和数字化,进而提高企业生产效率与管理效率。因此,本文认为数字化转型内涵是指企业顺应新一代数字科技革命趋势,不断深化大数据、云计算和人工智能等数字技术的应用,加大数字要素投入力度,激发数字要素创新驱动潜能,提高企业生产效率与经营效率,实现转型升级和创新发展的过程。

现有文献表明,数字化转型对收入差距的影响主要有三条理论分支。第一条是技能偏向理论,强调数字要素具有技能偏向性,其与高技能劳动者呈互补关系,与低技能劳动者呈替代关系。Berg A., E. F. Buffie and L. F. Zanna,“Robots, Growth, and Inequality”,Finance & Development,vol.53,no.3(March 2016),pp.10-13.) 数字要素与高技能劳动者的协同联动能够显著提高劳动者生产效率,使其劳动收入份额上升;数字要素的替代效应会挤出低技能劳动者,使其劳动收入份额下降。Acemoglu D. and Restrepo P.,“Low-skill and High-skill Automation”,Journal of Human Capital,vol.12,no.2(February 2018),pp.204-232.) Lankisch 等通过构建内生增长模型发现数字化抑制低技能劳工的工资水平,加大收入差距。Lankisch C., Prettner K.and Prskawetz A. ,“How can Robots Affect Wage Inequality?”, Economic Modelling, vol.81,no.6(June 2019),pp.161-169.)国内学者的研究也得出相同结论。何勤通过研究发现,企业数字化能够增加管理层等非常规人员工资,致使异质性劳动者的收入差距扩大。何勤:《人工智能与就业变革》,《中国劳动关系学院学报》, 2019年第3期。)王林辉等提出就业极化使得高、低技能劳动者的需求同时增加,但是技能溢价又使得两者之间的劳动收入差距扩大。王林辉、胡晟明、董直庆:《人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗——模型推演与分类评估》,《中国工业经济》, 2020年第4期。)第二条是常规任务偏向性理论,该理论从工作任务的常规属性角度考虑,认为那些重复性较高、规则性较强、危险性较大和体力占比较多的工作岗位更容易被数字资本所替代。Autor D. H., F. Levy and R. J. Murnane,“The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration”,Quarterly Journal of Economics,vol.118,no.4(April 2003),pp.1279-1333;Autor D. H. and M. J. Handel,“Putting Tasks to the Test: Human Capital, Job Tasks, and Wages”,Journal of Labor Economics,vol.31,no.1(January 2013),pp.59-96;Goos M., A. Manning and A. Salomons,“Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring”,American Economic Review,vol.104,no.8(August 2014),pp.2509-2526.)Frey和Osborne采用高斯分类模型评估美国702个职业被自动化替代的风险,研究表明可编码且可重复的常规型职业自动化风险相对更高。Frey C.B.and M.A.Osborne,“The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?”,Technological Forecasting & Social Change,vol.114,no.1(January 2017),pp.254-280.)余玲铮等基于2018年广东省制造业调查数据的实证研究发现,数字机器的使用会导致非常规任务工资水平高于常规任务。因此,数字化的发展会替代常规化程度较高的劳动岗位,进而加剧劳动收入不平等。余玲铮、魏下海、孙中伟:《工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据》,《管理世界》,2021年第1期。)第三条是人力资本理论,该理论认为在数字要素的冲击下,由于技能水平与资本的互补性增强,市场会增大对高技能劳动者的需求,导致人力资本差异引发的工资差距进一步扩大。Brown C. and Campbell B.A.,“The Impact of Technological Change on Work and Wages”,Industrial Relations. vol.41,no.1(January 2002),pp.1-33.)

数字技术通过三重制约加剧劳动者收入分化:首先,低技能群体因岗位胜任力不足陷入收入增长瓶颈;其次,异质性劳动者间的认知鸿沟削弱其技能提升动力;此外,技术迭代速度与技能习得速率的失衡导致该群体持续边缘化。数字资本依托人力资本效能差异,系统性重构生产资料分配格局,低技能劳动者在技术适配中渐失竞争力,而高技能者通过数字赋能强化优势,致使收入差距扩大。洪俊杰、李研、杨曦:《数字经济与收入差距:数字经济核心产业的视角》,《经济研究》,2024年第5期。)不仅如此,部分学者还发现数字技术对收入分配的影响存在代际传递性,并且在行业和区域层面存在异质性。Gasteiger E. and Prettner K.,“Automation, Stagnation, and the Implications of a Robot Tax”,Macroeconomic Dynamics,vol.26,no.1(January 2022),pp.218-249;胡晟明、王林辉、朱利莹:《工业机器人应用存在人力资本提升效应吗?》,《财经研究》,2021年第6期;芦婷婷、祝志勇:《人工智能对劳动收入份额影响的空间溢出效应——基于静态空间杜宾模型和动态空间杜宾模型的分析》,《经济问题探索》,2022年第5期。)