韧性治理:含义、范式变迁和一个新整合框架

作者: 杨立华 刘华宇 马壹中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:2097-5406(2025)03-0004-023

人类社会本质上始终是一个风险社会。①因此,如何有效应对气候变化、自然灾害、环境污染、政治动荡、网络攻击等重大系统性风险,始终是全人类社会面临的重大挑战。

我国不仅同样面临以上全球性问题,且由于正处全面社会转型期,不同生产力水平下的社会结构特征及问题同时存在,更使我国累积的系统性风险尤为复杂,也促使我国须不断提高社会治理能力,有效防范化解各种社会风险。在全球范围内普遍面临各种治理失灵和低效现象的情形下,①为应对各种风险,韧性治理日益成为社会治理新选择。

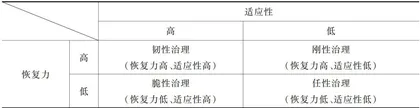

但迄今为止,虽韧性治理获得了越来越多的关注和实践,但其究竟是什么,在国内外经过怎样的发展阶段,有何异同,及更好的韧性治理应该如何等关键问题,还未得到学界足够探讨和澄清。因此,本文首先在依据恢复力和适应性两维度对社会治理进行类型划分基础上探讨韧性治理的理论内涵,进而依次分析国际、国内韧性研究实践的发展历程及范式变迁,识别其核心发展趋势并比较异同,之后在现有韧性治理理论实践、社会治理研究成果、中国式整体性思维基础上发展一个分析韧性治理的新整合框架。

一、治理类型划分和韧性治理的含义

类型学基于完备而互斥的类型集合能帮助研究者建立有限的联系,从而辅助理论论证。因此,阐述韧性治理概念的基础是通过类型学分析,根据主要特征将其与其他治理形态相区分。类型学分析一般有三个步骤:首先确定分类对象,其次确定分类标准,再次在分类后须满足类别互斥性和完备性。据此,首先,人类社会治理或简称的治理是研究分类对象。中文语境中,治理至少包括四种含义:强调国家和政府统治、管理、服务的传统治理观;强调国家和政府外其他社会多元主体参与、管理、服务的西式治理观;强调国家、政府、社会、公众等各种主体共同协作的中国式系统治理观;强调对具体事务管理的具体事务治理观。②由于任何社会治理事实上都不可能离开国家和政府,也不能完全由国家和政府独自承担,因此,可认为中国式系统治理是更适合的治理概念。

其次,需要基于韧性治理的主要特征确定分类标准。以往研究常把治理工具或政策稳定性看作衡量治理形态的一个标准。这有其合理性。因为,保持治理、政策稳定性等可为治理主体客体等提供较稳定预期,既有利于治理主体更好进行治理,也有利于治理客体的更好表达或满足。但是,如把稳定性概念过于简单化、刻板化,或只考虑稳定性而忽视其他维度,就会把治理或政策的僵化、死板也看作其稳定性,从而极易引起治理及社会整体的僵化和停滞,影响社会活力。有研究甚至指出,制度和其他社会现象的明显稳定性和完备性非其固有属性,而是一种幻想,且其短于社会系统复杂动力发挥作用的时间范围。③

事实上,现代(生态)韧性思想正来自于对稳定性(Stability)概念的反思和超越。列万廷(Lewontin)首先将工程学经典稳定性理论引入生态学。①进而,霍林(Holling)在其1973 年的论著中指出,强调一致性、单一稳定状态的稳定性概念不适用于持续受外界冲击的复杂系统。②基于稳定性理论的“吸引域"模型,③韧性理论认为,吸引域是系统能自发展到稳态的状态范围,如同一个盆地,底部为某系统稳态,且可同时存在多个稳态。如系统状态处于吸引域内,其能自然滑落至稳态,反之则产生破坏性后果(如物种灭绝)。因此,韧性被定义为系统吸收外界扰动,维持功能的能力,即回到稳态的能力。④对应吸引域,霍林指出,可由两种方法衡量系统韧性:吸引域深度及其范围大小。吸引域深度衡量将系统拉向稳态的力的大小,也可称“恢复力”;吸引域范围则表示系统能够吸收的扰动大小,因此也可称“适应性”,这也就给出韧性的两个维度。事实上,英文“韧性”一词(Resilience)早期也常被翻译为“恢复力”或“适应力”。至今,社会一生态系统相关研究仍沿用韧性的这一定义,多由这两个维度选取关键变量对韧性进行测量。特别地,对韧性概念其他解释也同样体现这两个维度,如工程学中,韧性指物体受外力作用形变,当外力消除能恢复原状的性质。而古汉语中,韧多形容铸币、鞋靴等耐久而不易变形,如《宋史》形容铸币“所铸光明坚韧”,①《旧唐书》形容靴子“坚韧可以久服”。③

据此,韧性治理中的韧性概念也应包含恢复力、适应性两维度,其在各类治理活动中具有普适性,并能满足作为分类标准的互斥性、完备性要求。其中,恢复力衡量治理过程中面对外来影响回到稳态的能力,既包含有效治理所需的适度的政策一致性、可预测性,同时强调治理应当能使社会从外来冲击中快速恢复。适应性则衡量治理活动中应对和克服外来影响的能力,具体又可包含变通性、变革性、创新性等含义,既包含在当前路径上维持发展的能力,又包含无法维持现存系统时创建新系统的能力。因此,基于恢复力、适应性两维度的韧性治理不仅接受平衡状态的多重可能性,且主张通过持续调整和变革,维持社会有效运转和创造与社会发展适应的新平衡。①这种稳态转移(RegimeShift)有时是渐进的、稳定状态下的改革,有时则以暴力、冲突和革命形式实现。

结合这两个维度,可把治理划分为四种类型(表1):高恢复力和高适应性的韧性治理、高恢复力和低适应性的刚性治理、低恢复力和高适应性的脆性治理、低恢复力和低适应性的任性治理。这样,就可以更好地界定和理解韧性治理。

具体而言,刚性治理(RigidGovernance)虽相对坚强,因此具有高恢复力,但对环境变化适应性较低,从而会导致治理停滞和社会僵化。如具象理解,则可指一种以垄断政治权力为目标,以僵硬秩序稳定为表象,以国家暴力为基础,以控制社会意识和社会组织为手段的单中心治理模式。②其治理主体要么墨守成规、不知变通,要么“不惜一切代价”平息事端、高压维稳,进而破坏社会自我运行机制,压抑社会活力,导致社会矛盾激化。脆性治理(VulnerableGovermance)虽可随形势变化,相对有高适应性,但恢复力较低。其虽能随社会环境等变化不断调整,但缺乏必要恢复力,从而导致社会治理出现“断裂”“失灵”“失能”,无法保证基本社会秩序,进而促使社会碎片或混乱化、社会运动频发、社会矛盾尖锐等。任性治理(CapriciousGovernance)的适应性和恢复力都很低,常出现社会治理随意、混乱、任性化。任性治理的出现可能与治理主体能力不足或其权力未得到有效制约有关。由于任性治理缺乏基本规律、规则和稳定性,且不能适应环境变化,其不仅会损害国家和政府权威及合法性,而且会导致政策紊乱和社会失序。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zzdb20250301.pd原版全文

与刚性、脆性和任性治理不同,韧性治理的适应性和恢复力都很高,因此是相对理想的社会治理形态。具体来看,韧性治理(ResilientGovernance)指治理不仅能适应各种环境,应付各种风险、冲击,不断裂、失效、失能,且具有在风险等消除时回复原状,甚至提高到新的、更具适应性和恢复力状态的能力。其不仅可保证政权体系的稳定性和合法性,保证社会稳定,且为社会适应变化环境提供最大可能,从而也可保证最大程度的社会空间和活力。因此,政治学和公共管理等研究自20世纪80年代后期就开始关注韧性和韧性治理。例如,1988年政治学者威尔达夫斯基在经典著作《寻找安全》中,将韧性看作应对现代社会风险问题的两主要策略之一,另一个是预测。①1991年,胡德在关于新公共管理改革的开创性文章“四季皆宜的公共管理”一文中,提出三种公共管理价值取向:关注行政效率 Sigma型;关注合法性、信任的Theta型;关注韧性、承受力、稳健性、生存和适应能力的Lambda型。②这明确强调了韧性作为公共管理核心价值的地位。彼得斯也认为,韧性国家和韧性政府的首要特点是灵活性,而灵活性的首要目的是提高效率。③

需强调的是,以上对四种治理类型的划分,都是相对简单的韦伯意义上的理想类型划分,实际治理类型更为复杂,是不同恢复力和适应性组成的连续谱。进言之,如把分类标准划分更细,以上四种类型也都可包含多种子类。例如,就任性社会来说,极端任性社会就是失控社会,极端任性治理就是暴政;同理,刚性社会和治理也会因刚性程度不同,呈现不同社会和治理新类型,如僵化社会和僵化治理。同时,就韧性社会和韧性治理言,高恢复力和高适应性也只是最能衡量韧性表现的两个突出特征,事实上除此之外其亦强调其他特性,如多样性、冗余性、管理连通性、学习和实验、多主体参与治理等。

二、国际韧性研究和实践的发展历程和范式变迁:理论演进和关键实践

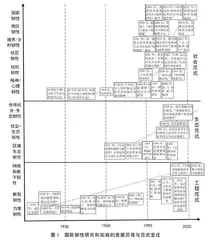

虽韧性概念或思想在中西方早已有之,但现代学术意义上的韧性概念最早诞生于西方。至今,韧性概念已广泛应用于工程学、生态学和社会科学等诸多领域。粗略看,以西方为主的国际社会韧性研究和实践大致经过三个发展历程,④形成工程、生态和社会的三种主要范式。③由于韧性研究影响领域多、现实应用广,学科交叉研究已成常态,因此本文只是依据时间顺序、空间范围和学科领域对范式进行一种可能的概括性分类。同时尽管各范式都有特定学科作为其历史根源,但其并非替代关系,而是多重情境下应对治理问题的多种选择(见图1)。整体上,面对不同时代和领域的主要问题、挑战,各范式都呈现出从低层次到高层次、从局部到整体、从单一韧性到全面韧性的发展趋势。这些理论实践探索显示:随着工程、生态、社会相关问题复杂度提升,要实现高水平、系统性韧性治理,需在技术、层次、领域、内涵等方面全面发展。

(一)工程范式

工程范式的韧性及其管理思想起源于工程安全设计管理过程。①其强调系统只有单一均衡状态(稳态),而韧性是系统在一次扰动后恢复初始稳态的能力,强调系统的效率、稳定性和可预测性,又大致经过力学、断裂、网络和数字韧性三大阶段。

提高材料和土木工程的抗压防灾能力是工程学关注韧性的起源。其中,弹性力学的发展起关键作用。1678年,英国科学家胡克发表的《论弹簧》最早研究了固体物体的弹性,提出胡克定律,奠定弹性力学基础。1828年,柯西(Cauchy)在《弹性或非弹性固体的运动方程》中提出弹性力学平衡与运动的普遍方程。1863年,克莱布施(Clebsch)在博士论文中系统论述弹性相关理论并重点讨论杆的振动问题。1885年,布西内斯克(Bouss-inesq)通过势论解决了半平面受集中力、半无限杆的振动等重要问题。①

一战后,随着大型、高强、焊接结构的广泛应用,船舶、飞机脆断失事,铁桥脆断倒塌,无缝输气钢管脆断裂缝等脆断引起的重大工程事故有增无减,传统材料力学无法解释材料脆断时工作应力远低于屈服点的原因,②于是,研究裂纹断裂规律的断裂力学成为现实需要。1920年,格里菲斯(Griffith)发表《固体的流动与断裂现象》,提出能量释放率概念,是断裂力学的最早文献。③1957年,欧文(Irwin)提出应力强度因子和断裂韧性观念,发展了线弹性断裂力学。④之后,窄带屈服区模型、疲劳裂纹扩展公式、J积分原理等理论的提出进一步发展了韧性治理的工程范式。

21世纪以来,数字信息系统的广泛应用极大提高服务效率与生活质量,但也带来诸多不稳定因素,③促使数字和网络韧性逐渐得到重视。以互联软、硬件和传感组件为载体的网络韧性(CyberResilience),是组织通过预测和适应网络威胁和环境变化来持续履行使命的能力。2011年9月,美国非营利组织MITRE首次界定网络韧性,发布网络韧性工程框架(Cyber Resiliency Engineering Framework);同年10月,美国卡耐基大学发布最早的网络韧性管理模型CERT-RMM,此后又利用该模型构建网络韧性评估方法CRR(Cyber Resilience Review)。2012年,达沃斯世界经济论坛将网络袭击列为全球第四大威胁,强调韧性在风险治理中的重要地位。③2013年,时任美国总统在政策指令《关键基础设施的安全性与韧性》中明确指出网络系统韧性在支撑国家和国土安全、经济关键基础设施等方面的重要作用。③随着网络空间连接性日益膨胀和网络攻击手段复杂化,网络韧性治理已取代网络安全管理,成为信息经济时代的新治理方向。

与此同时,由于数字技术的快速普及和对社会和治理的全面渗透,数字韧性(DigitalResilience)逐渐引起学者关注。数字韧性包含多重内涵,其关注对象既可是数字系统本身,也可是数字时代的社会主体;数字技术对韧性既可是破坏性的,也可是建设性的。据此,有学者指出数字韧性可包括四种内涵。① 首先,其可表示数字技术、系统面对冲击的可靠性和复原力。早在2001年,已有研究使用韧性概念检验数字电视广播系统的韧性。②随技术发展,其关注对象扩展到跨部门数字系统乃至整体数字社会。2015年,研究者建立一套数字技术的韧性评估框架。③其次,其可表示通过数字化技术促进各类社会系统韧性建设。例如,2008年,有研究讨论使用数字遥感技术促进生态韧性建设,④此后,相关研究快速增长。再次,其还可表示在数字时代各社会主体适应技术变化、维持功能的能力。最后,其同样也强调技术对社会主体赋能,促进其不断学习新习惯、新能力,实现进一步发展。③2016年,有论文最早直接提出数字韧性概念,强调数字技术能够促进社区和各类主体韧性,此后相关研究快速出现。2020年,《管理信息系统季刊》推出特刊,建立了囊括以上四种内涵的更完善数字韧性概念。?③

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zzdb20250301.pd原版全文