人民算法:如何理解治理过程中的“人民”

作者: 何艳玲 蒋良竹

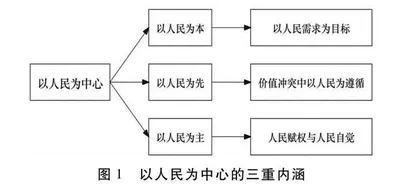

摘要:在政治话语体系中,“人民”这一核心概念具有抽象性和整体性的特点。在治理过程中,“人民”一般会指向特定群体,呈现出分层分类和差异化特征。由于人民群体的异质性,实现以人民为中心的治理需在特定情境中清晰界定不同类型的人民群体及其需求。“人民算法”作为一种治理模式,旨在将以人民为中心的价值理念融入算法治理过程中,通过对不同人民群体的需求进行精确识别和优先级排序,实现对复杂需求及时且有效的回应。“人民算法”在运行过程中可细分为需求算法、冲突算法和决策算法三个基本维度,以实现人民需求与服务供给的精准衔接,从而构建出科学化与民主化的治理方案。在推动中国式现代化治理进程中融入“人民算法”的理念与模型,必须关注到少数者、参与弱势者、劳动者、代表者、“我者”等不同类型的人民群体,真正实现以人民为中心的智治与善治。

关键词:人民算法;以人民为中心;人民群体;公共治理

中图分类号:D663 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0004-020

研究中国之治,“人民”始终是关键词。中国之治根源于政党之治,体现为大国之治,本质是人民之治。人民逻辑渗透在国家治理的理论和实践中,彰显出以人民为中心的根本立场、价值关怀和实践取向。当下,在一系列政策法规、政治用语、学术论著乃至日常生活中,人民都是出现频率最高的词汇之一。比如,在“十四五”规划建议中,人民一词出现了近五十次。党的二十大报告也百余次提及人民,并强调“坚持人民至上”“治国有常,利民为本”“坚持以人民为中心的发展思想,不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”。(习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第27页。)习近平总书记也多次提出“坚持人民城市为人民”(中共中央文献研究室:《习近平关于社会主义经济建设论述摘编》,中央文献研究室2017年版,第204页。)“坚持以人民为中心……保证人民依法享有广泛的权利和自由、承担应尽的义务”(习近平:《坚定不移走中国特色社会主义法治道路 为全面建设社会主义现代化国家提供法治保障》,《求是》,2021年第5期。)“江山就是人民,人民就是江山”“全过程人民民主”等,形成了一系列关于人民的重要论述。另外,我国很多国家机关、单位名称都冠以人民一词,如“人民共和国”“人民政府”“人民警察”等。故此,研究者也认为“除了新中国,世界上很难找到另外一个政治体制使用‘人民’一词如此频繁,对人民的定位如此之高,对人民的承诺如此妇孺皆知”。(王绍光:《人民至上:“人民”“为人民”“人民共和国”》,《中央社会主义学院学报》,2021年第2期。)

无疑,人民一词被频繁提及和运用在一定程度上彰显了中国治理体系的特色。人民作为构成国家和社会的基本单元,是理解以人民为中心治理理念的逻辑起点,也是解读中国之治的重要指引。在基于中国场景的学术研究中,关于人民的讨论已成为重要的知识范畴。这意味着,“关注人民,既源于研究立场上对‘公共’的关注,又契合社会科学近年来的个体转向。”(何艳玲、张雨睿:《再论以“中国”作为方法论:基于人民研究路径的分析》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2024年第1期。)在目前有关国家治理、政府治理与社会治理的探讨中,已提出“为民治理”和“人民治理”等基础概念,并强调“加快建立系统的人民治理理论和人民理论”。(杨立华:《人民治理:国家治理、社会治理和政府治理的共同本质》,《学海》,2021年第2期。)同时也有较多研究致力于探讨人民概念以及以人民为中心治理思想的生成逻辑,回答了“为什么坚持以人民为中心思想”“坚持以人民为中心的重要意义”以及“如何坚持以人民为中心思想”等核心议题。(李冉:《深刻认识和把握以人民为中心的发展思想》,《马克思主义研究》,2017年第8期。)

在进入数字时代后,对人民的研究延伸至技术治理领域。技术作为调适性工具,在应对日益复杂的社会问题和公共事务中发挥不可或缺的作用,适应了国家刚性的制度结构与柔性的治理技术之间的需求。(吴旭红、章昌平、何瑞:《技术治理的技术:实践、类型及其适配逻辑——基于南京市社区治理的多案例研究》,《公共管理学报》,2022年第1期。)然而,在技术治理形态下,技术也存在“化简逻辑”,社会与人民的信息被化简和压缩,使得民意的多样化和差异化难以呈现。(肖唐镖:《中国技术型治理的形成及其风险》,《学海》,2020年第2期。)技术治理可能忽视人民的真实需求和利益,陷入以技术为导向的误区,或出现“数字悬浮于治理主体”(范炜烽、白云腾:《何以破解“数字悬浮”:基层数字治理的执行异化问题分析》,《电子政务》,2023年第10期。)的现象,导致治理方案与人民需求脱节。而在具体治理实践中,人民往往被视为被动的接受者而非积极的参与者,未能充分发挥其在治理过程中的主体性和能动性。由此,研究者在对技术治理进行反思时,强调在治理数字技术和运用数字技术的过程中保障“人民在场”(许志中、刘祖云、王太文:《“技术治理”知识图谱的延展:基于共识、辩识与智识的视角》,《天津行政学院学报》,2022年第4期。)。同时,也提出“智能技术在为政府赋能的同时,不能忽视个人这一治理主体”(阙天舒、吕俊延:《智能时代下技术革新与政府治理的范式变革——计算式治理的效度与限度》,《中国行政管理》,2021年第2期。),并要求“增强人民参与和参与能力”(Cegarra Navarro,Juan Gabriel,et al.,“Technology Knowledge and Governance: Empowering Citizen Engagement and Participation”, Government Information Quarterly,vol.31,no.4(October 2014),pp.660-668.)。于是,技术不仅作为一种治理手段,其本身亦具备了自主性。技术自主性是在技术与社会持续互动过程中,以人民需求为核心,维护人民的主体地位。

可见,在治理过程中秉持“以人民为中心”的理念已达成广泛共识。然而,人民概念的复杂性导致治理过程中的人民难以定位。关于如何深入理解人民在治理领域的特定内涵,以及如何在治理实践中真正贯彻以人民为中心的原则,现有理论与实践仍存在一定模糊性。这种模糊性导致人民在民主治理过程中成为一个被刻意回避的概念。鉴于此,我们将从学理层面探讨开展人民研究的必要性,厘清人民概念的应用场景,尤其是呈现治理过程中人民的复杂样态,并进一步剖析“以人民为中心”的治理要义。为实现上述目标,本文将寻求技术逻辑与治理逻辑的融合,尝试提出“人民算法”的概念与运行模型,用于理解和识别治理过程中的人民群体,为治理现代化提供政策设计的理论框架,并完善和丰富人民研究的理论体系。

一、人民概念的演化与作为整体的人民

厘清人民的基本概念是研究以人民为中心治理的逻辑起点。人民是政治话语中的核心概念,也是一个相对宽泛的概念。如果仅从意识形态层面解读人民的概念,可能会误解或曲解其概念所指。因此,系统梳理人民概念、使用场景以及在不同时期、不同语境中的话语变迁,对于准确理解人民在社会发展进程中的角色和地位具有重要意义。

(一)人民概念的产生与发展

谁是人民?人民概念是如何生成的?这些看似显而易见的问题,往往最易被忽略。有关此方面的研究主要集中于阐释具体历史人物的思想观点,或是梳理人民在特定时期与特定语境中的含义。比如,宪法中人民概念的变迁和中国共产党关于人民概念内涵的发展等相关研究。人民是一个动态概念,其概念变迁依赖于特定的时代背景,体现出总体流变性与相对稳定性的统一。(郭忠华:《20世纪上半期的“人民”语义与国家建构》,《政治学研究》,2016年第6期。)遵循概念史的研究路径,可以简要梳理和分析人民在中国传统社会、西方社会以及新时期的具体内涵和指涉范围。

中西方在近代以前都使用过“人民”概念。人民是由“人”与“民”组成的复合词。《说文解字》中指出,“人,天地之性最贵者也。”“民,众萌(氓)也。”这意味着“人”和“民”指代的群体不同,社会地位也存在差异。“人”泛指一般意义上的人类且具有较高地位,而“民”作为普遍使用的专有名词,泛指底层民众,亦称“百姓”“平民”或者“庶民”,与贵族、官僚等群体相对。这种划分体现了传统社会的等级制度和阶层差异。中国传统社会多将“民”这一概念置于皇权中加以定义,倡导良好君民关系,并形成了民本思想体系。“民为邦本”和“民贵君轻”等经典理念,其中体现的都是民本思想。早期民本观念相对于君权至上而言,以维护与巩固君权统治为目标。因此,“民”居于被统治地位而非权力主体。(朱仁显、唐吉意:《“以人民为本位”理念的历史演进、逻辑建构与实践向度》,《理论探讨》,2023年第4期。)在这一语境下,人民通常指的是普通百姓。而在一般性西方语境中,人民即“People”,源自拉丁语“Populus”。古希腊时期,人民用词是“Demos”,指代一个紧密联系的共同体。(聂露 :《人民主权理论述评》,《开放时代》,2002 年第 6 期。)在这一时期,人民通常指的是普通公民或低阶层的人,排除了妇女、奴隶以及外来人员等特定群体,这种分类导致社会上产生了不同阶层。在西方政治学概念中,人民在广义上是国家主权的构成主体,而在狭义上则是统治阶级以外的被统治者。随着民主政治思想发展和历史进步,启蒙运动对“人”的重新发现,强调自由、平等和民主等价值观,将“人”与“民”统一为整体范畴,人民是由平等个体构成的共同体。人民主权的理念颠覆了传统君民权力关系,使得政治合法性来源由“君权神授”向“人民授权”转变。这表明,在西方社会特别是在启蒙时代之后,主权与人权等概念不断充实人民的内涵,在一定程度上凸显了人民的主体地位。可见,中国传统农业社会和宗法国家所孕育的“民”与西方海商宗教文化中形成“人”的概念不同,凸显了东西方文化各自的独特性。近代以来,以西方的“人”修饰中国的“民”,从而形成了人民的基本概念,这是在强调整体性的前提下承认个体自由权利。

进入现代社会,人民概念随着社会结构的变迁以及国家治理理念的演进而不断丰富。在中国革命、建设和改革的不同历史阶段,人民的角色不断得到重塑和拓展,在革命时期,人民主要被视为推翻旧政权、实现国家独立和民族解放的广泛联盟。随着社会主义国家的建立,人民逐渐从服务于革命斗争的需要转向服务于国家建设和发展的更广泛需求。在这一转变中,人民不仅仅是团结和争取的对象,而是成为积极参与国家政治生活、争取政治权益、确立政治地位的主体。(张飞岸、李海林:《中国共产党“人民”概念的历史政治学考察》,《教学与研究》,2022年第11期。)国家主权的所有者是全体人民,中国共产党作为执政党代表人民的意志和利益,掌握着国家政权。历届共产党人对待党民关系都秉持以人民为中心的理念,这也体现了当前所强调的“党领导人民有效治理国家”的原则。人民这一主体概念在政治话语体系中占据重要位置,我国《宪法》第2条规定:“中华人民共和国的一切权力属于人民”,同时也强调“人民依照法律规定,通过各种途径和形式,管理国家事务,管理经济和文化事业,管理社会事务。”(《中华人民共和国宪法》,中国民主法制出版社2018年版,第4页。)在新时代发展过程中,人民在国家政治和社会生活中的主体地位得到进一步强化。人民享有选举权、言论自由、集会自由等一系列政治权利,并通过各种途径参与公共事务,人民的基本权益也得以保障。

总体而言,人民这一概念经历了从古代到现代、从西方到中国、从理论到实践的多维度发展和变化。不同社会发展阶段中的变化正是力图在特定历史情境中解决特定政治问题的产物。尽管当代中国“人民”的概念在内涵与外延上与古代“民”的概念存在差异性,但也可以洞察到从“民为邦本”到“人民至上”价值理念的传承与超越。当前,人民的概念被赋予了新的时代特征和内涵,不仅包含了传统的民本思想,也融入了社会主义核心价值观念。人民概念的演变过程反映了社会变迁和政治发展的历程,也体现了人民对于自身利益的关注和追求。而在当下,一个可看见的变化是,人民由被动的被管理的对象转变为具备主体性的参与者,可以主动参与并表达意见和诉求。(刘伟、肖舒婷:《“民心政治”的实践与表达——兼论中国政治心理学研究的拓展》,《政治学研究》,2023年第2期。)