运动式治理:一种中国特色的动员机制

作者: 向淼

摘要:运动式治理根植于中国传统政治,并以其在当代中国国家和地方治理中的广泛存在成为了中国公共管理的关键词。作为治理体制的运动指向传统帝国治理逻辑,作为治理机制的运动是常规科层治理失灵或低效的应对方案而指向政策执行工具。运动式治理机制与科层治理存在替代、互补、协同等关系,是当代中国革命、建设、发展的重要经验,体现了中国国家治理的制度优势和治理效能。不过,运动式治理机制也因层层加码、目标歪曲而面临有效性困境和合法性悖论,未来应向规范化、法治化、制度化、长效化的路径转型,并据此构建运动式治理的公共目标限度和技术、规范,程序规限机制。运动式治理具有鲜明的中国特色,也与科层制、动员政治、整体性治理存在深度关联,在发展中国家和发达国家都有广泛适用的空间,是观照全球公共治理因而兼具特殊性与普遍性的知识概念和治理机制。

关键词:运动式治理;党政体制;有效性;合法性;普遍性

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0024-010

运动式治理是一种极具特色的中国国家和地方治理方式。运动意味着变化,即不同于常态和常规。在国家形成和官僚制建立之后,存在常规化的科层治理,也就存在与常规科层治理不同的运动式治理,即以超越常规科层的方式吸纳各方的注意力和资源,促进政策执行,完成依靠常规科层难以完成的目标。在历史上,运动式治理可以追溯到传统帝国的君主官僚制,即君主以最高权威和专断权力超越官僚体制束缚从而完成特定目标。在党领导革命获得胜利后,中英文世界关于动员政治(Mobilization Politics)的研究开始更多关注中国的政治运动(Political Campaign)和群众运动(Mass Campaign),分析党和国家如何通过发起面向官僚、社会和群众的运动来推动革命、建设和发展。(Li Lifeng,“Mass Movements and Rural Governance in Communist China: 1945-1976”, Journal of Modern Chinese History, Vol.7, No.2, 2013, pp.156-180; Gordon A. Bennett, “Yundong?: Mass Campaigns in Chinese Communist Leadership”, Berkley: Center for Chinese Studies, University of California, 1976. )

在政治运动和群众运动之外,据我们查阅的资料,记者刘效仁2004年以《淮河治污:运动式治理的败笔》的报道,明确提出了“运动式治理”的表述。在实践中,随着行政事务扩张与常规科层能力不足的矛盾加剧,运动式治理的社会需求和应用范围扩张,其成功经验和短板缺陷也日益凸显,受到广泛关注。经过诸多学者围绕清代叫魂案、党的整风运动、严打式执法、爱国卫生运动以及其他各类日常动员的深入分析和理论阐释,(唐皇凤:《常态社会与运动式治理——中国社会治安治理中的“严打”政策研究》,《开放时代》,2007年第3期。)运动式治理逐渐成为了中国公共管理的一个关键词。

本文旨在系统解析作为中国公共管理关键词的运动式治理,在追溯已有研究的基础上,首先阐明运动式治理的概念内涵及其分析维度,进而厘清与运动式治理相关的核心议题并指出未来的研究方向,最后讨论运动式治理在全球公共治理实践和公共管理研究中的特殊性与普遍性。

一、运动式治理的概念与类型

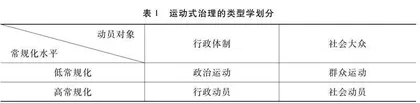

运动式治理通常是指以特殊权威打破常规科层机制,以动员的方式重新吸纳注意力和资源,用于完成常规科层难以完成的任务和目标。运动式治理的实践类型和组织载体多样,根据动员的合法性、动员目标、动员对象、动员范围、治理绩效可以分为诸多类型。本文对运动式治理的分析主要是从其本来含义,即与常规治理的相互关系作为切入点的,因此本文将运动的常规化和制度化水平作为分类的标准之一,进而结合分别指向行政体制和社会大众的动员对象维度,将运动式治理区分为政治运动、群众运动、行政动员、社会动员四种类型(见表1)。其中,政治运动和群众运动的制度化和常规化水平相对较低,且多在国家层面发生;行政动员和社会动员的制度化水平相对较高,多在地方和基层的政策执行中出现。由此,我们可以在两个层面对运动式治理作出分析,一是在国家层面指向治理体制的政治运动和群众运动,二是在地方层面指向政策执行的行政动员和社会动员。

第一,在国家层面指向治理体制的政治运动和群众运动,常规化和制度化水平相对较低,往往超越常规科层,多在分析传统帝国治理和皇权政治、党的革命运动和当代政治运动时得到讨论。群众运动虽然在范围和目标上与政治运动存在差异,但却具有相同的合法性和体制基础。冯仕政以“革命教化政体”系统阐释了“国家运动”:党继承革命遗产和卡里斯玛权威,同时适应赶超型现代化的需要,形成了“革命教化政体”;该政体对改造社会有强烈的使命感并以具备改造社会和推进现代化的超凡禀赋作为合法性基础;其组织和合法性基础使其不仅能够发起运动,而且基于绩效和合法性压力需要不断改变国家运动的具体形态。(冯仕政:《中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释》,《开放时代》,2011年第1期。)周雪光在治理体制的意义上解释了运动式治理,认为国家层面的政治运动源于国家一统体制与地方有效治理的矛盾,以党政复合体制作为稳定的制度基础,是国家治理的制度逻辑的一部分。(周雪光:《权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑》,《开放时代》,2011年第10期。)由此,在宏观层面指向治理体制的国家运动和群众运动,以卡里斯玛权威和将卡里斯玛权威常规化的执政党作为合法性基础,遵循着政治逻辑,动员对象可以包含行政体制和社会大众,以意识形态、政治规训和国家教化为核心目标。

第二,在地方意义上作为治理机制的行政动员与社会动员,具有相对较高的常规化和制度化水平,在日常政治和治理活动中作为政策执行工具而广泛存在,常常嵌入在常规科层之中。其中,作为行政动员的基层运动式治理遵循行政运作逻辑,动员对象指向科层内部、以政策有效执行和命令贯彻为主要目标,追求政府有效性;(欧阳静:《论基层运动型治理——兼与周雪光等商榷》,《开放时代》,2014年第6期。)社会动员在对象上指向社会大众,以政策执行获得大众遵从、参与或认可为主要目标,强调社会有效性。随着城市化、市场化、社会化的发展,运动式治理机制逐渐摆脱了总体性社会时期国家运动的强烈政治色彩,成为了用于应对基层财政资源匮乏、基础性权力缺失、基层组织涣散、基层社会复杂多样等现实难题,主要面向体制内干部,致力于提高治理效能的行政机制。(Wang Zhengxu, W. Wu and M. Frazier, “Campaigns in Politics: From Revolution to Problem Solving”, in Campaigns in Politics: From Revolution to Problem Solving, 2018, Chapter 2, pp. 324-339.)因此,运动式治理机制常常以“中心工作”“专项治理”“集中整治”“重点任务”等形式在政府治理、经济发展、社会治理、环境保护等领域持续而广泛地存在。学界对当下运动式环保督查、扫黄打黑、脱贫攻坚、摊贩整治、创文创卫等运动式治理的分析,(郝诗楠、李明炎:《运动式治理为何“用而不废”——论作为一种治理工具的运动式治理》,《探索与争鸣》,2022年第10期。)大多都是在治理机制和政策工具意义上所作的讨论。

上述指向治理体制的政治运动、群众运动与指向治理机制的行政动员与社会动员的分野是一种理想类型,比如爱国卫生运动、脱贫攻坚行动就同时包括行政动员和社会动员,既追求行政有效性,又追求社会有效性。实际上,不同的运动式治理共享政治和行政基础并有诸多相似性:在合法性和制度基础上都指向卡里斯玛权威的常规化和党政复合体制,在应范围上指向政府难以解决的重大和棘手难题,在运行特征上具有快速性、突击性、阶段性,在参与上都强调整体性和跨部门的权力整合。(叶敏:《从政治运动到运动式治理——改革前后的动员政治及其理论解读》,《华中科技大学学报》(社会科学版),2013年第2期。)当然,可以在上述理想类型中观察到,随着国家建设制度化、规范化、理性化的演进,在国家层面指向政治运动和群众运动的运动式治理由于常规化和制度化水平较低而逐渐隐去,而在地方和基层意义上指向治理机制、作为政策执行工具的行政动员和社会动员由于常规化水平较高则越来越日常化,后者也是本文后续分析的重点。

二、运作逻辑:运动式治理与常规治理的替代、互补和协同

与从运动与常规的关系视角阐释运动式治理的含义并将常规化水平作为运动式治理的分类标准相一致,本文对运动式治理存续条件、实施过程和运作逻辑的讨论也主要围绕运动与常规的关系来展开。具体来说,高度常规化、作为日常政策执行的运动式治理的运作特征突出表现为一体两面的运动常规化和常规运动化,即既包含对常规科层的高度动员而超越常规,又深深嵌入既有的常规机制并呈现出浓厚的常规运作特征。

作为本文分析的重点,不同于逐渐隐去的政治运动和群众运动,指向治理机制和政策执行工具的行政动员和社会动员逐渐形成了新的存续条件和运作逻辑。首先,执政党对于国家建构的历史使命感以及卡里斯玛权威的常规化为启动运动式治理提供了合法性基础。其次,基于双重规范系统的党政复合体制以及中央自上而下的行政发包制和考核监督机制,构成了运动式治理的行政和组织基础。最后,转型期国家和社会事务急剧扩张对科层治理提出了快速、高效、实时回应的要求,民众也在社会自主治理能力较弱的背景下依赖甚至期待政府承担无限责任,这与科层治理资源有限、条块权威分化、部门利益割据带来的回应能力不足形成了显著张力,构成了运动式治理的心理基础和社会条件。因此,在专断权力强制度化、常规权力非制度化和同意权力弱制度化的治理格局中,(樊红敏、周勇振:《县域政府动员式社会治理模式及其制度化逻辑》,《中国行政管理》,2016年第7期。)基于上述政治、行政、组织和社会基础,党政复合体制往往兼具启动运动式治理机制的动力、能力和意愿,核心特征表现为以设置中心工作、专项任务等超常规的方式,集中注意力、整合资源、强化协调并辅之以严格的监督、考核、奖惩机制,推动政策执行和解决社会问题。

从运行特征来看,运动式治理机制与政治统合制、压力型体制紧密相关。在组织载体和表现形式上,运动式治理多经由专项行动、项目制、领导小组、工作组、督查以及指挥部等议事协调机构或机制发挥作用。(刘军强、谢延会:《非常规任务、官员注意力与中国地方议事协调小组治理机制——基于A省A市的研究(2002~2012)》,《政治学研究》,2015年第4期。)在政治统合与权威整合方面,作为运动式治理基础的党政结构除了在宏观上集中统一并兼顾治理合法性与程序正当性外,也在基层治理中通过党建引领社会发展。(何艳玲、王铮:《统合治理:党建引领社会治理及其对网络治理的再定义》,《管理世界》,2022年第5期。)在资源调配和协同治理方面,运动式治理能够基于条块动员重塑层级间的权威,强化部门合作,整合社会资源。在考核激励方面,运动式治理主要依靠“块块”以实质权威取代“条条”的正式权威,以基于人事权和高额奖惩的强激励改变常规治理中的弱激励机制。总的来看,经由治理目标设定、组织载体搭建、政治与行政权威整合、条块关系重塑、治理资源吸纳、斗争话语构建、激励机制运用等过程,运动式治理得以实际落地并发挥效能。

由此,运动式治理与常规治理的关系也成为了分析运动式治理运作逻辑的关键议题。运动与常规表现出替代、互补和协同等多种形态。一方面,运动式治理与常规治理呈现出相互替代和单向度变迁的关系。首先,运动式治理是常规治理失败的应对、纠偏和替代方案,其启动来自于例行公事的失灵或低效。周雪光以组织学和交易成本理论对此作了深入分析,指出常规科层治理机制僵化守旧和难以创新时,交易成本不断上升,会催生能够替代它的运动式治理机制。(周雪光:《运动型治理机制: 中国国家治理的制度逻辑再思考》,《开放时代》,2012年第9期。)其次,运动式治理也会在一定条件下向常规治理转型。陈恩对计划生育政策执行的分析表明,国家顶层的动力变迁和目标责任制考核转型、社会环境的变化会促使常规治理取代运动式的政策执行。(陈恩:《常规治理何以替代运动式治理——基于一个县计划生育史的考察》,《社会学评论》,2015年第5期。)

另一方面,运动式治理与常规治理也相互补充、嵌入和协同。首先,从制度逻辑来看,运动式治理是短期性和补充性的,常规治理则是长期性和常态化的,二者相互融合、共生共存构成了治理的整体逻辑。任星欣对我国土地制度变迁的历时性研究表明,在原有常规机制失效后,运动式治理是探索和建立新的、更为有效的常规治理机制的重要工具,运动与常规相辅相成并形成一个有机整体,制度变迁呈现出“运动式治理加制度建设的组合拳”模式。(任星欣:《运动式治理与制度建设:中国改革开放时期经济制度变革的组合拳模式》,《公共行政评论》,2020年第1期。)安永军对同乡同业型电诈犯罪治理的分析表明,常规治理可将非规则事务过滤出来并为下一阶段启动运动式治理奠定基础,常规与运动构成一个双层治理的有机体系,二者纵向协同并互补才能共同完成治理过程。(安永军:《常规治理与运动式治理的纵向协同机制》,《北京社会科学》,2022年第2期。)其次,在工具和机制层面,政治行政化导致运动式治理与常规治理的边界越来越模糊,运动式治理会沿用常规治理在信息传递、组织建设、资源整合、绩效考核等方面的技术和工具,呈现出“运动其外、常规其内”的色彩,即运动式治理的常规化。(徐明强、许汉泽:《运动其外与常规其内:“指挥部”和基层政府的攻坚治理模式》,《公共管理学报》,2019年第2期。)最后,在差异化治理场景中,常规治理任务也可以搭乘运动式治理的便车,以成熟的运动式治理模式和工具为常规治理增势赋能,(文宏、杜菲菲:《借势赋能:“常规”嵌入“运动”的一个解释性框架——基于A市“创文”与营商环境优化工作的考察》,《中国行政管理》,2021年第3期。)表现为常规科层体制的运动化。这些分析表明,运动与常规的关系不再局限于二元范式,二者可以并存于同一个治理谱系之中,相互补充、嵌入和协同并在不同的治理场景中分别或共同发挥作用。