区域党建一体化驱动跨域协同治理:作用机制与实践框架

作者: 阚道远 杨宁

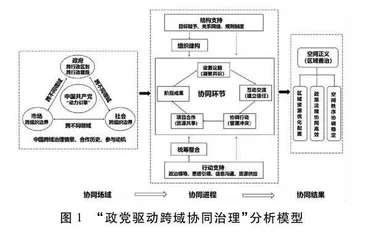

摘要:作为区域一体化的推动者和领导者,中国共产党在跨域治理中居于中轴地位,为破除地区及组织之间的壁垒、实现区域合作及资源优化配置提供了坚强政治保障。近年来,长三角地区以跨域党建共同体推动跨域治理共同体,探索出“区域党建一体化”这一涵盖诸多实践样态的新型党建模式。为了回应既有研究理论分析视角和“政党”主体关注的不足,在“区域党建一体化”概念理论化阐释基础上,构建出“政党驱动跨域协同治理”分析模型,为深刻揭示其驱动跨域协同治理的作用机制和实践框架提供了理论分析工具。在这一分析模型中,区域党建一体化以整合多元主体的公共权威体系、组织网络体系和资源共享体系,成为驱动跨域协同治理、进而实现区域一体化发展的“动力引擎”。区域党建一体化的作用机制既提供了目标赋予、关系网络、规则制度等结构支持,也提供了政治领导、思想引领、信息沟通、资源供给等行动支持。然而,区域党建一体化的实际意义,不只是为跨域协同治理提供了一种实践框架,也是为实现以区域现代化推动中国式现代化进程提供了一种制度安排。

关键词:区域党建一体化;党建引领;区域一体化;跨域治理;协同治理

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0127-015

当前,中国区域发展的空间战略布局,在目标指向上涉及区域协调发展和区域高质量发展两大核心主题,在结构形态上呈现出多层次、复合型的立体化空间体系。(即以西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展等四大区域板块为主要内容的区域协调发展战略;以京津冀、长三角、粤港澳大湾区等三大世界级城市群,及长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等东西南北纵横联动纽带为主要内容的区域重大战略;以城市化地区、农产品主产区、生态功能区等三大空间为主要内容的主体功能区战略;以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇联动发展的新型城镇化战略。)其中,区域一体化既是区域经济发展的一体化,也是区域社会治理的现代化,可谓是区域协调发展和区域高质量发展的综合形态或更高形态。2023年11月30日,在深入推进长三角一体化发展座谈会上,习近平总书记将推动区域一体化发展置于建设中华民族现代文明、引领中国式现代化的高度上,同时指出:推动区域一体化发展走向深入,“必须从体制机制上打破地区分割和行政壁垒,为一体化发展提供制度保障”。(新华网:《习近平主持召开深入推进长三角一体化发展座谈会》,2023年11月30日,http://www.news.cn/2023-11/30/c_1130001743.htm。)“区域党建一体化”的实践出场和理论表达与破解跨域治理困境密切相关,是区域社会治理现代化的制度创新。区域党建一体化通过打造跨域党建共同体,不断增强党组织在跨域治理中的领导统筹能力,以更高的政治势能实现跨区域组织整合、资源整合、力量整合,推动区域间深层次合作、提升区域发展一体化水平。基于此,深入探讨区域党建一体化的科学内涵与基本特征,及其在跨域协同治理中的作用机制和实践框架等基本问题,以区域党建一体化为突破口再造跨域协同治理网络、推动局部地区率先实现中国式现代化具有重要的理论与现实意义。

一、文献回顾和问题提出

随着区域一体化持续推进,跨越行政辖区和组织边界的公共事务不断涌现,成为当前区域社会治理现代化面临的重要议题。在跨域公共事务处置和协调中,多元主体有着各自的治理理念、工作体制、制度规范和利益诉求,传统社会治理方式难以有效应对和解决,由此产生了“跨域治理”(国内外学术界在使用跨域(界)治理(Trans-border Governance)、区域治理(Regional Governance)等概念时并不进行严格的区分。为了研究方便和概念表达的需要,我们统一使用“跨域治理”概念。参见陈瑞莲、杨爱平:《从区域公共管理到区域治理研究:历史的转型》,《南开学报》(哲学社会科学版),2012年第2期。)难题。概括说来,主要涵盖三大难题:一是行政属地化的壁垒难题。长期以来,以行政区划体制确定属地管辖范围,建立起权力关系明确、等级层次有序的行政体系,(周雪光:《中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究》,生活·读书·新知三联书店2017年版,第21页。)一直是中国地方治理的主导模式。这一行政体系更适合属地范围内、责任明确的公共事务治理。然而,跨域公共事务超出了单一行政边界,势必带来行政权威分散与整体性治理、属地主义与区域一体化之间的矛盾。二是社会碎片化的整合难题。改革开放和社会主义市场经济的发展对中国社会产生了全面而深刻的影响,社会逐渐从高度集中、同质性的结构体系演化为分散性、多元化的结构体系。(林尚立:《中国共产党与国家建设》,天津人民出版社2017年版,第208页。)社会结构多元化带来的组织碎片化、资源碎片化、治理碎片化,在区域层面体现地更为突出,跨域整合更为艰难。三是利益分割化的竞争难题。社会结构多元化导致的利益分割化体现在阶层间、地区间、群体间、个人间等方面。在地方政府层面,行政边界刚性约束和地方政府竞争双重作用导致区域管辖权缺失和地方政府权力滥用,客观上造成了市场割裂、地区封锁和利益藩篱,出现区域产业同构化、空间同质化、竞争无序化等问题。

为解决以上复杂棘手的跨域治理难题,学术界从不同分析视角展开了研究探索。在现代“治理理论的丛林”(美国治理学家哈罗德·孔茨首次提出“治理理论的丛林”说法。1960年,他对现代治理理论中的各种学派加以分类,发表《治理理论的丛林》论文,概括出六个有代表性的治理理论学派。1980年孔茨又撰文《再论治理理论的丛林》,把流行的治理理论学派划分为十一大学派,并分析了学派林立的原因。至今,治理理论的丛林还在持续增长。)中,协同治理理论对跨域治理具有相当的解释力,并在中国跨域治理具体情境下进行了演化和革新,形成了受到学术界广泛认可的“跨域协同治理”概念话语。关于跨域协同治理的相关成果,大致包括三个方面:一是关于协同治理理论在区域一体化具体领域的实践应用,比如长三角一体化、(罗守贵:《协同治理视角下长三角一体化的理论与实践》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2022年第2期。)区域公共品供给、(张树剑、黄卫平:《新区域主义理论下粤港澳大湾区公共品供给的协同治理路径》,《深圳大学学报》(人文社会科学版),2020年第1期。)跨界流域生态系统利益补偿(邵莉莉:《跨界流域生态系统利益补偿法律机制的构建——以区域协同治理为视角》,《政治与法律》,2020年第11期。)等多项议题,以及区域协同治理中外比较等内容;(苏黎馨、冯长春:《京津冀区域协同治理与国外大都市区比较研究》,《地理科学进展》,2019年第1期。)二是关于跨域协同治理的界域与模式研究。有的学者将跨域协同治理的界域划分为跨边界(地理)治理、跨部门治理和跨公私合作伙伴治理等三个维度,即政府与政府间、不同部门间、政府与非政府组织间的治理。(陶希东:《跨界治理:中国社会公共治理的战略选择》,《学术月刊》,2011年第8期。)有的学者将跨域协同治理的理论模型划分为过程型、结构型、整合型三类;(申剑敏、朱春奎:《跨域治理的概念谱系与研究模型》,《北京行政学院学报》,2015年第4期。)三是关于跨域协同治理作为新型治理范式的建构。有的学者提出跨域协同治理塑造空间正义的治理范式,认为跨域协同治理的根本任务在于追求区域善治。(伲永贵:《寻求空间正义:区域协同治理的价值取向及其实现机制》,《天津行政学院学报》,2023年第4期。)有的学者提炼出以网络化跨域协同治理为核心的新型亚国家治理范式,即在国家统一主导下充分发挥各省市相互联合的积极性、实现多层面多主体参与。(唐亚林:《区域协同治理:一种新型亚国家治理范式》,《探索与争鸣》,2020年第10期。)以上研究在跨域协同治理典型案例分析、模型范式建构等方面深入而细致,但对中国共产党推动跨域协同治理的功能作用未给予充分重视。

在“党是领导一切的”政治原则下,政党力量在跨域治理实践中的作用越来越凸显,毗邻党建、城市群党建等跨域党建实践样态大量涌现,党建引领已经成为提升区域整体治理能力的重要制度安排。然而,与成果颇丰的“跨域治理”“党建引领基层社会治理”等研究主题相比,聚焦到“党建引领跨域治理”的学术成果却相当有限,现有研究主要包括两个方面:一是关于跨域党建实践形态的学理性表达。有的学者探讨了毗邻党建引领跨域治理的四种类型,认为毗邻党建经历了从聚焦跨界“专项问题”治理到“综合问题”治理的逻辑转换。(陈亮、李元:《毗邻党建引领跨界治理的四种类型及其运行机理》,《探索》,2022年第3期。)有的学者认为跨地区联合党委作为协调型党组织在跨域问题合作治理中发挥了赋能聚力协调的功能。(王勇:《联合党委: 促进跨域问题合作治理的党建路径》,《求知》,2021年第10期。)二是关于党建引领跨域治理的运行机制。有的学者认为中国共产党作为跨域治理中的“元治理主体”,发挥着价值倡导、组织引领、统筹协调、政治引领等独特制度优势。(张紧跟:《党建引领: 当代中国区域治理研究的新议程》,《理论探讨》,2022年第2期。)有的学者探讨了“党建+跨区域治理”党建模式的协调联动作用,并提出构建区域统筹、条块协同、上下联动、共享共建的党建新格局。(陈世瑞:《党建引领跨区域治理的实践创新模式探析》,《科学社会主义》,2020年第6期。)有的学者探讨了跨域治理中毗邻党建的作用机制,(陈亮:《跨区域治理中的毗邻党建及其作用机制——基于长三角地区毗邻党建实践的观察》,《探索》,2021年第5期。)归纳出“党政协同”治理网络和“多元协同”治理网络两种模式。(陈亮:《从“问题迭代”到“协同演进”:毗邻党建的逻辑转换及其治理网络建构》,《探索》,2023年第5期。)总体来看,当前关于“党建引领跨域治理”的相关研究,在跨域党建实践形态的分类归纳和整体概括,以及党建引领跨域治理的分析框架构建等方面稍显不足。

综合“跨域协同治理”与“党建引领跨域治理”两个主题的研究成果来看,学术界在“政党”主体引入和理论分析视角等方面存在相当的研究提升空间。正是基于以上两方面原因,我们提出“区域党建一体化”这一解释性概念,既是对跨域党建实践形态的抽象概括,也是对现有研究不足的理论弥合。事实上,相比于区域党建一体化的实践展开,其学理性研究明显存在滞后性,概念意涵还未得到严格界定。因此,对“区域党建一体化”进行理论化阐释,将“政党”带进跨域协同治理分析框架,能够为理解中国特色跨域治理实践提供具有适用性和解释力的本土化概念和分析视角。

二、区域党建一体化的分析视角与模型建构

概念厘定是理论分析的基础与框架构建的前提。作为一种重要的概念认知活动,相似概念的比较和厘定能够让我们对“区域党建一体化”的概念轮廓获得更清晰的描述和理解。“区域化党建”与“区域党建一体化”在语言表达上具有相似性,在概念内涵上具有关联性和差异性。“区域化党建”的概念生成有其特定的现实背景。它是在中国社会由封闭性“单位”向开放性“区域”转型过程中,对传统单位制党建的突破和变革。学术界普遍引用的“区域化党建”的概念是:“在一定区域内,党组织对行政、居民区以及驻区各类组织实行政治、组织、文化等全面引导和整合,推进社区党建工作由‘垂直管理’向‘区域整合’转变,由‘条块分割’向‘条块结合,以块为主’转变,实现社区党建工作区域化的建设过程。”(梁妍慧:《区域化党建是党的建设的新课题》,《理论学刊》,2010年第10期。)在实践形态上,区域化党建以党建联盟、党建联席会为载体,形成以街道党工委为核心,社区党组织为基础,其他驻区单位基层党组织为结点的网络化党建体系。

从概念谱系来看,“区域化党建”与“区域党建一体化”可谓是“区域党建联合体”这一命题不同层次的表达,两者均具有地域性、网络性、多元性、开放性、整合性等基本特征。与此同时,作为不同层次的两个概念,区域化党建与区域党建一体化存在着显著差异:在问题导向上,区域化党建是单位制党建转型的时代产物,区域党建一体化则是跨域治理和区域一体化发展的现实诉求;在空间层级上,区域化党建的“区域”指向属地管辖内的行政区划范围,区域党建一体化的“区域”则指向不同属地管辖的跨域空间范围;在组织形式上,区域化党建通常以某一行政单元的党组织为核心建立网络化的党建体系,区域党建一体化则更加强调各主体间的平等性、协商性、融合性。根据以上比较分析,我们尝试为“区域党建一体化”作一个可能性的定义:在不同行政隶属关系的跨域空间范围内,以跨域党建共同体再造跨域治理共同体的整体思路,统筹分属不同行政区域的协同要素,从而推动区域合作共治、破解跨域治理困境,实现跨域协同治理整体效能、提升区域一体化水平的一种新型党建模式和制度安排。

从系统论的角度看,区域党建一体化既是区域一体化系统工程的子系统,又是推动其他子系统一体化的关键力量。然而,我们的研究重点不在于区域党建一体化子系统的内部构造,而是区域党建一体化的外部功能,即整体推动区域一体化系统工程的作用机制和实践框架。作为一种治理制度安排,区域党建一体化重塑协同治理网络,为解决跨域治理难题提供了一种现实的路径选择。为揭示这一运行逻辑,引入协同治理理论构建适配中国跨域治理情景的分析模型,可谓一种理论尝试。具体来看,协同治理理论是将复杂性科学中的“协同学”(协同学是研究由完全不同性质的大量子系统(诸如原子、细胞、动物、人类)在普遍规律下的有序的、自组织的集体行为的科学。)嵌入到治理理论中,“使相互冲突的不同利益主体得以调和并且采取联合行动的持续的过程”,(俞可平主编:《治理与善治》,社会科学文献出版社2009年版,第4页。)从而实现整体大于部分之和的效果。在这一理论的指导下,西方学者从不同视角构建出诸多分析模型。(比如琼斯(Jones)等人提出的“网络治理一般模型”,美国奥尔巴尼大学政府技术中心(The Center for Technology in Government)提出的“公共服务提供的新协同模式”,布莱森(Bryson)等人提出的跨部门合作框架,以及安塞尔(Ansell)和盖什(Gash)提出的“合作治理的一般模型”。)其中,安塞尔(Ansell)和盖什(Gash)在对137个协同治理案例分析的基础上,提出了由起始条件(S)、催化领导(F)、制度设计(I)和协同过程(C)四个部分组成的“合作治理的一般模型”(SFIC模型),用于解释协同治理的形成机制与运作过程。(C.Ansell and A.Gash,“Collaborative Governance in Theory and Practice”,Journal of Public Administration Research and Theory,vol.18,no.4(2007),pp.543-571.)其中,起始条件维度包括总体环境、参与动机、合作历史等要素。催化领导是推动各方对话、建立权力平衡关系的关键要素。制度设计包括合作范围和深度、合作场所排他性、清晰的基础条款等要素。协同过程包括面对面沟通、建立信任、过程投入、达成共识和阶段性成果等要素。