适应性治理:研究现状与未来展望

作者: 容志 谭晓芳

摘要:随着人类活动对生态系统的影响范围扩大、影响程度加深,适应性治理已经成为应对复杂系统多稳态、非线性、不确定性、整体性以及复杂性等特征的新兴治理方式。适应性治理是在生态韧性和自组织的理论基础上发展起来的,最大的特征在于它的发展型理念和动态适应能力,它提出了很多实现路径,包括多中心、多层次的治理系统,社会网络和社会学习等核心概念。中国的适应性治理研究起步较晚,尚未形成系统的理论体系,因此需要立足中国情境,建立起符合本国的政治、经济、文化等的适应性治理体系。

关键词:适应性治理;环境治理;公共治理;韧性

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)03-0111-016

一、引言

作为一种新兴的治理形态,适应性治理的核心思想是根据外部环境的变化调整治理策略,提高系统的适应能力。适应性治理理论正在成为公共治理领域的一个研究热点。在中国的现代化进程中,公共政策面临着越来越多的“棘手”问题和更为错综复杂的利益格局,因此政策的制定和实施既要随机应变,也要兼顾不同利益群体的需求,这无疑对整个治理体系以及治理主体的能力都提出了更高的要求和更大的挑战。适应性治理研究的重点就是探究在复杂性和不确定性因素明显增加的背景下,人类如何更有效地应对各种挑战。适应性治理研究对于提升治理能力、实现治理现代化具有重要意义。

目前,关于适应性治理研究主要可以分为三类:第一类是关于适应性治理方法、适应性治理原则等规范性研究,探讨“善治”。第二类是结合实证研究,对不同地区的适应性治理实践进行描述或评价。前两类研究的共同点在于,研究对象和研究领域基本聚焦在生态领域和环境问题上,而第三类研究则开始尝试将适应性治理从生态学借鉴到管理学,将适应性治理从环境治理应用到更加广泛的公共治理语境之中。在国外,前两类研究是适应性治理研究的主体。相比之下,中国现有研究缺乏对适应性治理的整体概述,目前尚未形成系统的理论体系。此外,适应性治理在环境治理领域已经得到了较为成熟的应用,但是在将其借鉴到其他领域中时,还有许多问题需要进一步探讨,如何在公共治理中发挥出适应性治理的优势,通过经济、社会与环境之间的良性互动,实现动态的、可持续的公共治理,还存在着诸多困难。

本文在大量文献分析和评价的基础上,厘清适应性治理研究的发展脉络,把握适应性治理研究的未来走向,对适应性治理的源起与发展、定义与内涵,以及实践路径等进行总结,分析中国适应性治理研究的趋势与挑战,探讨适应性治理在其他领域治理中的借鉴意义以及适应性治理广泛应用的难题和可能性。

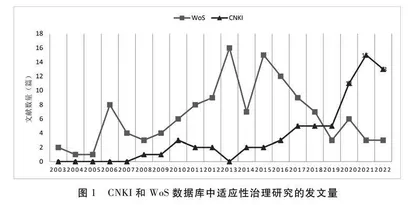

为了更加直观地了解适应性治理研究的整体情况,我们对国内外相关学术论文进行了统计。我们在中国知网CSSCI和Web of Science SSCI 分别以“适应性治理”和“adaptive governance”为关键词进行了主题检索(最后一次搜索时间:2023年8月15日)。以2003年Diezt等正式提出“适应性治理”概念为起点,(Dietz T., Ostrom E. ,Stern P. C., “The Struggle to Govern the Commons”,Science,vol. 302, no. 5652(December 2003), pp. 1907-1912.)时间范围限定为2003年1月—2023年8月,分别获得了英文文献3060篇和中文文献78篇。为了选取与本研究主题相关的高质量样本,本文根据以下标准对文献进行了甄别:在文献类型方面,选取论文和综述,排除新闻报道、评论性文章、会议性文章等;在研究主题方面,选择环境治理和公共管理领域相关的文献;在研究内容方面,选择以适应性治理研究为主体的文献;在研究质量方面,同期发表的文献中优先选择引用率较高的论文,同时排除发表年代早且引用率较低的文献;此外,在筛选国外文献时,语言限定为英语。通过上述步骤,最终获取英文文献127篇,中文文献71篇(见图1)。

二、 适应性治理的源起与发展

(一) 适应性治理的源起

随着人类社会与自然界的互动持续深入,地球进入了一个资源巨大消耗的时代,全球气候变暖、生物多样性减少等各种生态问题凸显。人们面临着两个方面的难题:一方面,人类活动对于生态系统的介入以及生态系统本身的内耗加深了生态系统的脆弱性,破坏了生态系统自身的恢复力;(Sarkodie S. A. ,Strezov V., “Economic, Social and Governance Adaptation Readiness for Mitigation of Climate Change Vulnerability: Evidence from 192 countries”, Science of the Total Environment, vol. 656(March 2019), pp. 150-164.)(Wang Y., Wu C. ,Gong Y., et al., “Can Adaptive Governance Promote Coupling Social-Ecological Systems? Evidence from the Vulnerable Ecological Region of Northwestern China”, Sustainability, vol. 13, no.20(October 2021), pp.125-199.)另一方面,环境系统的变化给环境治理和资源管理带来了新的挑战。全球化是当代环境挑战最显著的特征,这也要求从全球到地方形成有效的多层级治理。然而在全球化背景下,环境和资源问题的结果与原因很容易在空间上发生位移,难以监测,这很可能导致治理措施的错位和偏离地方实际。此外,全球性带来了更多不同空间、不同利益诉求以及不同权力的环境治理参与者,他们的这些差异会造成环境治理时的规则混乱。因此,在自然灾害、极端天气事件、气候变化、经济危机和政治变革等影响下,面对突发性、复杂性和快速变化的社会生态环境,人们迫切地需要改变过去单一问题导向的治理方式,适应性治理正是在这一背景下提出的。(Akamani K., “The Roles of Adaptive Water Governance in Enhancing the Transition towards Ecosystem-Based Adaptation”, Water, vol. 15, no. 13(June 2023),pp.68-86.)

适应性治理的概念源自生态学韧性理论和自组织理论,最早是在适应性管理的框架内发展起来的。Holling(1973)最早提出生态系统韧性,反映生态系统承受干扰或冲击的能力,即“自然系统应对自然或人为原因引起的生态系统变化时的持久性”。(Holling C. S. , “Resilience and Stability of Ecological Systems”, Annual Review of Ecology and Systematics, vol.4: 1-23(November 1973),pp.1-23.)随着人类在自然界的影响范围扩大、影响程度加深,越来越多的学者从不同的学科视角出发研究人类社会与自然界间的复杂互动关系,社会系统和生态系统被看作一个整体,社会—生态系统的概念应运而生。(Berkes F.,Folke C. , Linking Social and Ecological Systems: Management Practices and Social Mechanisms for Building Resilience, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, P.103.)由于社会—生态系统具有的动态和不可预测的特征,传统的管理方式难以应对各种复杂的变化,人们提出一种新的更具有灵活性的管理方式,即适应性管理。(Folke C., Carpenter S. ,Elmqvist T., et al., “Resilience and Sustainable Development: Building Adaptive Capacity in a World of Transformations”, Ambio, vol. 31, no. 5(August 2002), pp. 437-440.)适应性管理重视社会—生态系统的动态演变,强调管理制度需要持续地适应系统变化,其本质上是一种科学的资源管理技术方法。(Gunderson L. ,Light S. S., “Adaptive Management and Adaptive Governance in the Everglades Ecosystem”, Policy Sciences, vol. 39, no. 4(December 2006), pp. 323-334.)然而,学者们在适应性管理案例研究过程中,发现了适应性管理应用的盲区,特别是在地方治理和有跨区域协调的情况下,通过自上而下的命令和控制并不能提供切合实际的有效解决方案。

与此同时,在公共资源管理过程中,为了克服个体理性导致的集体非理性结果,人们积极探索可行的方案,逐渐形成两种主要路径,第一种是以政府为核心,进行强制性监督管理;第二种是实行私有化,通过市场手段进行管理。但随着政府失灵和市场失灵的频发,奥斯特罗姆在公共池塘资源管理中探索了第三条道路——自组织(Self-Organization),核心思想是各个利益相关者共同参与资源管理,自主治理。(张克中:《公共治理之道:埃莉诺·奥斯特罗姆理论述评》,《政治学研究》,2009年第6期。)政府部门将责任、权力和获取资源的权利下放给不同的地方管理机构,从而改善对当地资源功能和变异性的理解,促进治理创新,提高管理水平。

适应性管理提出的灵活性管理措施和自组织理论提倡的多个利益主体共同参与治理共同构成了适应性治理的理论基础。社会—生态系统具有非线性、复杂性、不确定性和多层嵌套等特征,(宋爽、王帅、傅伯杰、陈海滨、刘焱序、赵文武:《社会—生态系统适应性治理研究进展与展望》,《地理学报》,2019年第11期。)仅强调生态系统韧性或仅依靠单一力量来进行资源管理和环境治理显然难以起到根本性作用,适应性治理正是在这些理论基础和实践背景下应运而生。Diezt等(2003)最早提出“适应性治理”一词,并提出了复杂系统适应性治理的要求和策略;(Dietz T., Ostrom E. ,Stern P. C., “The Struggle to Govern the Commons”, Science, vol. 302, no. 5652(December 2003), pp. 1907-1912.)2005年,Folke等正式开始了“社会—生态系统的适应性治理”研究。(Folke C., Hahn T. ,Olsson P., et al., “Adaptive Governance of Social-Ecological Systems”, Annual Review of Environment and Resources, vol. 30(January 2005), pp. 441-473.)随后,适应性治理作为一种新兴的治理方式成为学者们的研究热点,其理论基础逐渐完善,开始应用到实践中接受检验。

(二)适应性治理的发展

总体来看,适应性治理是在生态学领域提出的,即为了治理海洋、气候等大的公共系统,多主体、多机构共同参与、实验和学习的过程。(Dietz T., Ostrom E. ,Stern P. C., “The Struggle to Govern the Commons”, Science, vol. 302, no. 5652(December 2003), pp. 1907-1912.)随后,学者们将适应性治理的概念从生态领域扩展到社会领域,适应性治理被广泛应用于国际贸易、灾害治理、农业发展、城市治理、健康管理和政治科学等领域。(Garrick D., Alvarado-Revilla F. ,Loe R. C. D., et al., “Markets and Misfits in Adaptive Water Governance: How Agricultural Markets Shape Sater Conflict and Cooperation”, Ecology and Society, vol. 27, no. 4(October 2022),pp.111-125.)