从多元主义到多维主义:数字时代公共治理的模式变革

作者: 郁建兴 周幸钰

摘要:治理系统的多维化是数字时代公共治理的新特征。在数字时代,公共治理的数字化不仅提升了治理效能,更形成一种在数字空间中运作、以数据与算法为驱动的新治理形态,而数字空间中治理信号传递方式的差异则塑造新的治理运作模式。具体而言,数字技术从空间、主体、资源三个层面重构了公共治理系统的基本组成,推动“物理-社会-数字”三元空间、“个体-组织-算法”多维主体以及“数据-算法-算力”资源体系的形成。治理系统的多维化将引致治理模式变革,治理过程呈现出跨事务、跨时间、跨地域的立体化转型,并进一步带动治理职能体系的分层与组织结构的动态化变革。公共治理的多维化发展不仅仅是一种可观察的已有现象,它更展现了未来公共治理的潜在形态。

关键词:数字时代;公共治理;数字空间;多维治理

中图分类号:D630文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)04-0026-013

一、 问题的提出:数字时代公共治理的新问题

长期以来,公共管理实践与理论同频共振,公共管理实践的变化始终驱动着理论的革新。公共管理理论最近一次重大转型是从新公共管理到治理理论的转型,公共管理研究的核心问题从行政组织转向公共物品。20世纪90年代前后,兴盛一时的新公共管理理论随着公共管理实践的演进与外部环境的变化受到越来越多的批判与反思。一方面,学者们批评其强烈的管理主义倾向将会损害公平、正义、民主等公共行政价值。另一方面,全球化与信息化的加速也引发更多跨地域乃至跨国界的公共问题,公共事务的复杂性逐渐超越了单一的政府管理范畴。基于对既有公共管理实践与理论模式的反思,学界尝试提出新的理论模式予以替代,治理理论应运而生。对多元主体参与的关注是治理理论的核心观点。登哈特夫妇提出“新公共服务”理论,将公共行政界定为多元群体基于公共利益相互作用的过程,主张政府的角色不是作为直接供给者的“掌舵”,而是对公共问题的解决提供协调、调解的服务。埃莉诺·奥斯特罗姆从公共池塘资源的治理出发,研究民众的自组织与自主治理,以及支撑有效治理的制度安排。当然,治理理论并非仅指多元主体,还蕴含着对公共治理新运行机制的讨论。一方面,治理理论继承了新公共管理的部分理论主张而蕴含着竞争性、参与性与分权等价值理念。另一方面,治理理论关注通过网络、信任、互惠等新机制实现有效的公共治理。例如,罗兹、库伊曼等对公私部门间治理网络的研究,希克斯、波利特等关于整体性治理的理论主张。在现实需求与理论迭代的双重驱动下,公共管理的理论探索超越了单一的对行政组织的研究,逐渐形成了当前以多元主体共治为核心的治理理论潮流。

进入数字时代,随着数据成为公共治理的基本单元,公共管理研究的现实需求再次发生变化。伴随着经济社会的数字化进程,公共治理主体也加速进行数字化转型。数字技术不仅更新了公共治理的工具,更重新定义了其运作场域,带来了公共治理的数字化维度。作为一种预期,这种数字化运作将彻底改造公共治理既有的运作模式。邓利维提出,在互联网、信息系统高度发达的时代,数字技术应用将带来公共治理新的范式浪潮,带来以重新整合、以需求为基础的整体主义、数字化变革为特征的新治理模式。然而,在实践中,公共治理的数字化转型常常面临困境,而预期的整体性、高度协同的新范式似乎尚未实现。已有研究对这一问题进行了多角度的分析。从组织外部来看,公共治理数字化转型的效果受到政治系统、基础设施、外部冲击等因素的挑战。从组织内部来看,转型的困境则更多在于作为元治理者的政府调适能力的不足,具体地体现为组织结构、组织文化、人员数字化能力等因素的影响。组织结构因素表现为既有组织结构对数字技术应用的制约,例如,有学者提出,新公共管理运动以来形成的分散化的部门体系导致各部门各自为政、数字系统“烟囱林立”,难以基于数字平台实现有效协同。组织文化体现为组织适应技术变革的文化要素,包括扁平化的权力分配、灵活的合作关系、协作的价值理念等。人员数字化能力因素则表现为领导者与员工的数字化技能与素养。上述研究提供了政府数字治理困境的有效解释,然而,公共部门数字治理实践失败的原因可能不仅仅在于组织的适应,还在于数字维度中运作的治理系统本身可能存在着与传统治理差异化的运作方式,而厘清这种新模式运作的内在机理、理论内涵以及外在特征至关重要。已有研究从平台型政府、“数字空间”政府、数字治理生态等角度对数字治理的运作逻辑进行刻画,本文将尝试从更宏观视角分析数字维度中治理系统的运作逻辑。

本文认为,数字技术在公共治理中的应用在事实上形成了公共治理新的运作维度,并推动形成潜在的新治理模式,这种新治理模式将有助于推动公共治理朝向整体性、立体化发展。本文将这一潜在的新模式称为多维治理,并试图探讨:公共治理系统的多维化为何可能生产出与常规治理差异化的运作模式?这种新运作模式又表现出什么样的具体特征?

二、多维治理的本质特征:数据驱动的公共治理

(一)多维治理的理论前提:数据驱动

多维治理的本质是在数字技术全面与深度应用下,公共治理从实体空间走向数字空间的新运作维度,数据成为公共治理的基本单元,既有治理体系在适应数字维度新要求的过程中不断变革,最终实现治理体系在数字时代的系统性重塑。作为一种新治理形态,数字维度以数据作为具体体现,多维治理的理论前提便是以数据作为串联治理过程、驱动治理体系运转的核心动力。在数字时代,数据驱动作为一种概念已经屡见不鲜,在科学研究领域,它被定义为一种改变科学发现方式的新型研究范式,指计算机不仅可以基于数据进行模拟仿真,还可以对海量数据进行分析总结形成新的理论发现。在公共治理领域,数据驱动的公共治理(Data-driven Governance)被称为一种将数字技术深度应用于公共治理,以数据作为优化公共部门决策、服务供给、政社互动的关键资源的公共治理模式,它具有推动循证决策、强化民主基础的重要价值。

关于数据驱动公共治理的具体定义可以从三个层面进行解释:第一,以数据搭建出公共治理的基本框架。由于治理过程高度数字化,过程之间的连接需要通过数据的流通来进行,数字空间为公共治理运作提供一种得以遵循的基本架构,公共部门在数字空间内进行治理流程再造。第二,数据成为治理空间内的核心资源。由于公共治理以数据作为串联起各环节各主体的媒介,数据也成为被治理主体所掌握的一项关键资源,甚至是重要的权力来源,数据所有权的归属成为影响治理主体间关系的重要因素、维系治理系统运转的关键要素。第三,数据与算法成为驱动治理过程的重要主体。在传统科层体制运作中,治理过程由个人或组织发起,而数据驱动公共治理的一项特征便在于数据、算法同样具有启动治理过程的权力与能力。

(二)数据驱动与治理模式变革

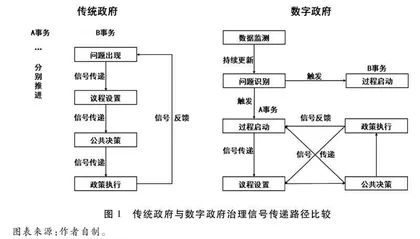

在数据驱动下,数字空间中的治理体系运作便有可能呈现出与常规治理的差异,这种差异主要通过改变治理主体间治理信号的传递方式得以实现。在前数字时代,以政府为主导的公共治理过程主要是一种基于单类事务的治理,治理信号的传递在常规情况下呈现出线性、单向且有限的特点。按照经典的政府过程理论,以政府为主导的公共治理过程可以被分解为意见表达、意见整合、政府决策以及政策执行四个主要阶段。在这一框架下,公共治理的过程主要以单件的治理事务作为串联。在常规情况下,这种治理模式具有以下特征:第一,治理空间与治理主体是相对稳定的。在前数字时代,对治理需求信号的采集主要是在特定的治理事务界限内进行的,且治理需求信号在形成之后主要在单条线职能部门内传递,这使得公共治理的运作场域保持在一种相对稳定状态,而同时承担治理任务的责任主体也保持着“条条块块”的稳定组织结构。第二,治理过程单向发展且存在着闭环的可能(见图1)。在常规治理中,公共治理过程是可闭环的,即从治理问题识别、议程设置、决策到执行存在着一个相对完整的闭环。在这种模式下,治理信号的传递是一个单向的线性过程。当然,在现实运作中,公共治理也常常面临非常规的复杂性困境。在一些公共事务治理中,治理体系常常面临着模糊性与不确定性,或涉及到多元而冲突的利益诉求,或在政策执行中因层级传导而出现不确定性,这使得治理系统也时常出现信息交错、多条线重叠、过程反复的复杂性治理现象,需要通过高位统筹、顶层设计、构建临时性协调议事机制等方式予以化解。数字时代的到来一方面加剧了公共治理的复杂性,另一方面也使这种复杂性治理存在着常态化应对的可能。

在数字空间内,基于数据驱动的公共治理呈现出差异化的信号传递方式。公共治理系统的高度数字化将治理流程的每一个环节都转化为数据,这意味着在实体维度的治理过程之外还同步存在着一个数字维度的治理过程。以政府为主导的公共治理过程不仅仅是对单类事务的治理,而是转化为对包含海量信息的治理数据的治理,数据成为了串联起公共治理过程的公共产品。这种基于数据的治理在表面上似乎只是常规治理过程在数字空间中的映射,实际上却会因为数字空间的复杂性、动态性、模糊性等特征而带来整个公共治理系统运作方式的变化(见图1)。

在数字空间的治理过程中,基于数字技术“大智移云”的特点,治理信号的生产与传递出现了与过往治理不一样的模式,即大规模地分布在多场域与多场景,且处于不断变动之中。具体来看,包括以下特点:首先,数据的体量远远超越过往,在多源、海量、异构数据汇聚与智能化算法监测下,治理过程中的任何主体行为都可以被采集为治理信号,进而触发治理过程,治理信号的数量呈现指数级增长,规模远超过往。其次,数据具有开放性与联通性,同时分布在多治理场域与治理场景中,海量数据借助数字技术的标准化特点可以实现互联互通,使得一类事务中的治理信号可以传递到另一类事务中并触发相应的治理过程。最后,数据本身处于不断变化中,由于数字技术可以支持实时而精准的数据采集与分析,治理信号处于持续的变化中。下游治理过程的信号可以更加及时、精准地传输到上游,并影响相应的治理行为。

在数据驱动下,治理信号的传递方式发生全方位变化,这意味着公共治理的工作流发生改变,并可能催生治理体系更深层次的变革。为了验证上述理论假设,本文将进一步探讨多维治理的理论内涵,并分析验证其所带来的治理模式变革的具体表现。

三、多维治理的理论内涵:空间、主体与资源

以数据为驱动,数字时代公共治理的多维化发展正推动着公共治理模式的转型。在具体地解释治理模式如何转变之前,仅仅描述多维治理的本质特征还不足以展现其全貌,而应该看到其对治理系统内各要素的深度改造,正是这些结构性要素的改变使得治理模式变革具备了可能。

(一)治理空间多维:“物理-社会-数字”

治理空间的多维化是多维治理最本质也是最显著的特征。数字时代的到来对公共治理最强烈的冲击便在于对运作场域的改变。进入数字时代,人类社会从“物理-社会”的二元空间逐渐走向“物理-社会-数字”的三元空间形态,出现了以数字化形式存在的经济生产方式与社会互动方式,这要求政府也进入数字空间中开展治理。然而,数字空间中的治理并非仅仅只是实体空间治理在数字维度的简单映射,所遵循的治理规则与实体空间往往是不同的。区别于物理空间,数字空间具有高度的流动性,所涉及信息的流动往往是高度变动且不确定的,这使得基于属地原则管理的传统公共治理模式难以适应在原有实体空间中建立起来的制度框架受到挑战。

具体而言,治理空间的多维化表现在多个方面:第一,实体空间的重叠。在数字治理中,基于海量数据采集与分析形成的治理问题在地域上容易产生外溢性,相关治理场域都可能被纳入治理过程,而不仅仅局限于某一时某一地的治理,治理过程的跨地域与跨时空程度不断加深,这种地域上的高度重叠也使得对治理责任的清晰界定存在困难,甚至不同地区所适用的制度框架也有差异,尤其体现在跨国界的社交网络平台治理中。第二,实体空间与数字空间的并存。随着经济社会的快速数字化,公共治理在空间上常常超越实体空间进入数字空间中运作,而数字空间治理并不能完全脱离实体空间运行。以平台经济治理为例,当前平台经济日益活跃的背后也面临着交易风险的增加,出现诸如“大数据杀熟”、搭售、隐私侵犯等平台经济风险,对这些交易风险的识别固然可以在数字空间内通过大数据监测、风险预警的方式实现,但是在识别出风险之后的线索核查与调查处置等治理行为仍旧需要在实体空间内进行,这种治理空间的并存在数字经济与数字社会的治理领域中具有较为突出的表现。第三,公私界限的模糊。数字时代重新定义了公域与私域,这使得公私界限在一些特定情况下会出现模糊化的问题。例如,私人话题通过社交媒体的传播成为公共话题;私人在数字空间内的行为涉及到更大的社会风险而被纳入公共事务的范畴;大数据等新技术应用也加剧了个人隐私泄露的风险。这种模糊化尚无法作为一种数字时代的普遍特征,当前主要表现在数字社会、网络空间等特定的治理场域。