地方政协协商式监督的实践功能与推进路径

作者: 董明 徐琴

摘要:作为人民政协民主监督职能的新定位,政协协商式监督在我国社会主义监督体系中具有重要价值。通过对浙江温岭市政协委派民主监督员的创新实践研究发现,地方政协协商式监督的运作模式具有监督主客体的真诚沟通与相互合作这一重要特征,在保障和提升地方政府公共政策执行质量的过程中发挥了独特作用。此间,政协的广泛性、包容性、客观性和贯通性等独特优势,构成了地方政协协商式监督的过程性实践功能得以发挥的重要条件,但囿于可操作的功能定位不够明晰、制度建设尚不系统和多元主体缺乏协同等因素的阻滞,实践中也仍面临若干发展问题。至少还须从完善宣传、沟通和反馈等机制着手,探究如何进一步激活地方政协协商式监督效能的方案。

关键词:政协协商式监督;过程性监督;委派民主监督员

中图分类号:D628文献标志码:A文章编号:1007-9092(2024)04-0128-014

一、问题缘起与相关文献回顾

健全监督体系是现代政治文明的重要议题,更是衡量国家治理现代化程度的重要指标。作为政治体制的重要组成部分,监督体系又应当与政治文化结构和经济社会背景相协调,。这意味着不同国家通常具有形态各异的监督体制。政协的民主监督正是其中极具中国特色的一种监督形式。有别于西方建立在党际对抗基础上的替代性监督,政协民主监督是以中国共产党的领导为根本保障,以人民政协为重要组织载体,以共同使命为基本目标的合作性监督。2017年,中共中央办公厅专门出台《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》(以下简称《意见》),明确指出人民政协民主监督是“以提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督”,表明其在我国社会主义民主政治中的创造性独特地位。党的二十大报告立足发展全过程人民民主的高度,再次明确强调要完善人民政协民主监督机制。足见,政协民主监督在我国社会主义监督体系乃至整个国家制度安排中享有不可或缺的重要地位,不断完善政协民主监督制度机制,是健全社会主义监督体系、实现国家治理现代化的题中之义。

从实际功能演进的角度来看,自人民政协创建以来,其民主监督职能已历经从互相监督、民主监督、政治监督到协商式监督的拓展过程,在我国社会主义监督体系中的鲜明特色不断彰显,监督重点也逐渐聚焦到党和国家重大方针政策与重要决策部署的贯彻落实情况上来,“协商式监督”命题的提出更凸显了人民政协的监督特点与优势。然而,民主监督功能的发挥又是较长时期以来人民政协履职的一块现实短板,在学界,围绕如何提升政协民主监督实效性的问题,大致形成了理念、制度与技术三条进路的较深入探讨。

首先,在理念路径的相关研究看来,明晰政协协商式监督的科学内涵是完善该项职能的基础性工作。作为人民政协民主监督职能在新时代的新定位,需要在科学把握主体与载体、权利与权威、刚性与柔性的三重关系中阐明政协协商式监督的内涵,进一步厘清政协民主监督的主体、客体和中介,在此基础上,增强监督主客体的协商式监督意识,积极培育协商式监督文化,进而为政协协商式监督的顺利推进营造良好社会氛围。

其次,基于人民政协民主监督在组织边界、内部复杂性、普遍规则和制度持续性等方面存在的问题,制度路径的相关研究则将制度建设作为完善政协协商式监督的重要方式。概言之,应当将加强程序性制约、排斥性制约和回应性制约作为克服人民政协“假性监督”的抓手,通过完善组织领导、知情反馈和沟通协调等环节的机制建设,推动形成系统规范的政协协商式监督制度体系,为提高该监督的效能提供保障。

最后,技术路径的相关研究认为,监督技术的不足致使人民政协民主监督的独特性未能得到充分彰显,因而将创新监督形式作为新时代推进政协协商式监督建设的重要内容。比如,通过建立人民政协民主监督委员会、设置“政协监督周”等形式实现对政协民主监督主客体的技术性规范,同时,充分利用界别、网络信息技术等探索新的政协协商式监督形式,不断提高政协民主监督的活力。

显见,上述研究认识到政协协商式监督是社会主义民主政治的重要组成部分,具有协助性、成事性、建设性等不同于一般性监督的重要特征, 并从不同角度为优化这一监督给出了各自的路径思考,为本文提供了不少有益启发。但对标党中央对监督工作愈益重视的新变化,这些研究多为偏重宏观的基于政策和理论解读的规范性研究,理论深度尚有待继续推进,包括政协协商式监督究竟如何正确认识与定位也还有进一步阐释的空间,而对这一监督路径进一步优化的切实可操作的研究更为鲜见。由此,开展基于典型实践案例、剖析其运行机理的实证分析,乃是值得推进的重要议题。

鉴此,2023年5月至8月期间,课题组就温岭政协协商式监督的实践开展了持续调研,通过召开座谈会、查阅有关政策文件及执行留痕档案等多种方式,尤其获得了其中关于委派民主监督员工作这一创新实践的大量翔实资料。以此为基,本文立足政协民主监督职能新定位,结合调研所掌握的鲜活经验素材,拟从动态视角揭示地方政协协商式监督的展开过程,剖析其运作机理及仍面临的实践困境,尝试从经验实践中总结与提炼地方政协协商式监督的功能形态,并据此提出有针对性的优化建议,以期对完善我国这一全新监督形式有所裨益。

二、个案剖析:委派民主监督员的温岭实践

相较于地方政协协商式监督的其他实践形式,浙江温岭委派民主监督员工作探索更具典型性和代表性,主要体现在:它在浙江省乃至全国的政协协商式监督实践形式中较具前沿性,且目前已基本形成了一套较系统化的工作流程机制,在协助职能部门解决问题、改进工作等方面取得了较显著成效,能更全面地展现地方政协协商式监督探索的实践进路、创新效度和限度,有较好的个案解析价值。

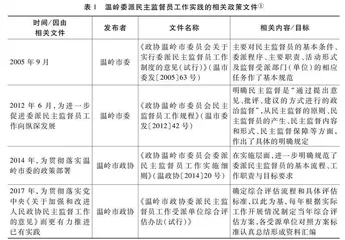

委派民主监督员工作是温岭市政协开始于2005年的一项民主监督创新实践,而后浙江省政协将其列为创新工作案例并在全省推广,其基本做法是:政协每年围绕地方党委、政府中心工作确定年度民主监督重大主题,通过向相关重点职能部门(即监督的受派单位)统一委派民主监督员小组,以一线监督的沉浸方式助推相关政府工作。多年来,温岭市委、市政协坚持将委派民主监督员工作作为政协履行民主监督职能的重要载体和有效形式,陆续出台了系列政策文件来推动该监督实践的制度化发展(见表1)。

历经以上持续多年的政策赋能迭代,目前委派民主监督员实践已成为温岭政协的一项重要常态化工作。温岭市政协每年制定当年具体实施方案,确保委派民主监督员工作得到精准部署与有序推进,已形成了由市政协主席会议直接领导、副主席作为分管领导、委员工作委负责组织协调和统筹的相对固定程式。其中包括:准备阶段的监督主题研判和监督人员选派,实施过程中的监督意见形成与办理方案谋定以及监督后期的政策追踪与考核评估等若干机制化环节,已形成了一个较清晰的闭环流程链条(详见图1),在共谋监督主题、共商解决方案、共促监督成果落实的流程串连中,把政协协商式监督有机嵌入在了地方政府相关政策执行的全过程。

(一)共谋监督主题

如何疏解监督客体对监督的“心理拒斥”,使其愿意接受监督,是发挥政协协商式监督实效性的前提。为尽可能取得监督对象的配合,温岭市政协将在监督准备阶段与相关职能部门充分沟通、共同谋划监督主题和重点监督内容,作为落实委派民主监督员工作的首要环节。

从具体实践来看,目前温岭委派民主监督员工作主要通过民意征集、党委点题和政协联动三种方式确定监督主题。其一,根据社会各界及民众的关注度,由政协主席会议指定监督的受派单位,在委派民主监督员小组和受派单位充分对接之后,结合该单位中心工作确定具体监督主题。譬如,2023年温岭市政协主席会议指定市教育局作为受派单位之一,民主监督员小组在与教育局充分沟通的基础上,结合民众关注度和教育局近年来重点工作,共同确定将学前教育作为主要监督内容。其二,根据党委政府当年中心工作的相关部署,经主席会议研究,确定委派民主监督员工作的监督主题。其三,根据当年全省政协三级专项集体民主监督工作的统一部署,以委派民主监督员的工作形式,集中精力开展民主监督。

需要指出的是,为保障政协协商式监督意见与建议的针对性与有效性,委派民主监督员与监督主题、受派单位的有效匹配也十分关键。为此,温岭市政协采用自愿报名与组织指定相结合的方式推荐民主监督员:一是每年两会期间以界别为单位由委员自愿报名,填写意向监督单位;二是根据监督主题和受派单位,由各相关委办结合委员特长及其履职积极性,在征求委员本人意见的基础上确定人员;三是全员联动,所有委员以界别为单位组成监督小组,开展专项集体民主监督。民主监督员接受市政协主席会议的统一组织和领导,以民主监督员小组的形式开展监督活动,民主监督员小组一般由8-10名民主监督员组成,设组长、副组长各1名。

总之,双向沟通基础上确定监督主题和受派单位的方式,不仅在源头上便于疏解监督客体的抵触心理,也提高了监督议题的针对性和精确性,为监督的顺利开展创造了有利条件;而委员主观意愿与其专长相结合的民主监督员选派方式,既呵护了监督主体的工作热情,同时发挥其专业所长,确保监督的精准,有利于保障政协协商式监督的权威性与说服力。

(二)共商解决方案

监督主客体之间的沟通反馈渠道是否顺畅、双方信息是否对称,在某种程度上直接决定着政协协商式监督的实践效能。温岭委派民主监督员实践通过建立知情明政和沟通交流工作机制,为民主监督员小组提出有实效性的监督建议并推动其与受派单位共商解决方案提供了制度化通道。

首先,给平台,即受派单位需要为委派的民主监督员知情明政主动创造必要条件。受派单位应制定出台对接委派民主监督员的工作制度并确定具体的分管领导和责任科室配合、落实这项工作。责任科室及其工作人员需要向民主监督员提供与监督主题有关的本单位相关文件、信息和简报等,同时还应主动邀请民主监督员参加本单位重要会议和活动,为民主监督员小组顺利开展监督提供必要的知情条件。譬如,2022年温岭市政协围绕“深入推进数字化改革”这一监督主题向市农业农村和水利局委派了10名民主监督员,市农业农村和水利局将接受该监督工作列入重要议事日程,于2022年5月出台完善了《民主监督对接小组工作制度》《民主监督意见建议办理情况反馈制度》等文件,成立了由分管办公室的局党委委员牵头督办的民主监督对接工作领导小组,建立了“分管领导亲自抓、办公室协调抓、责任科室配合抓”的“三个抓”责任机制。在为期近1年的委派民主监督员工作中,市农业农村和水利局配合民主监督员小组巡视检查、调研活动共4次;邀请民主监督员小组参加重要会议并听取意见、建议和要求3次;分管领导及责任科室采取信函、电话、上门走访、座谈等不同方式与民主监督员小组每隔2月至少进行了1次工作联系。

其次,促互动,即通过定期沟通交流,确保民主监督员能够提出建设性意见建议并将其有效传达和反馈给受派单位。据温岭委派民主监督员工作机制规定,受派单位原则上需每季度与民主监督员小组组长开展情况交流活动、向民主监督员小组通报全局性工作安排、工作进展等;民主监督员则在交流沟通、实地调查等基础上就监督事项进行充分讨论、集体研究,以小组名义提出意见、建议和批评,并向受派单位充分交流监督意见,最终形成较成熟的《民主监督建议书》,经市政协审议通过后送达受派单位。

再次,谋方案,即双方通过座谈会共同研究确定《民主监督建议书》的办理方案。按照规定,受派单位在接到《民主监督建议书》后,需要专门召开由民主监督对接工作领导小组组长主持的监督建议书交办会,受派单位业务责任科室与民主监督员小组就监督建议进行充分讨论、协商,在形成必要共识的基础上共同确定解决方案。

经过以上制度化的知情明政和沟通交流机制,民主监督员小组与受派单位得以建立起较密切的良性互动关系:在为民主监督员小组熟悉情况、洞察问题进而提出针对性的监督意见营造良好工作环境的同时,也强化了受派单位与民主监督员小组的协同配合,为受派单位切实改进相关工作、促进政策有效执行这一监督目标的实现打下扎实基础。

(三)共促监督成果落实

为消除委派民主监督员工作的“最后一公里”难题,温岭市政协还通过评价赋分促使监督主客体重视督办反馈工作,确保监督取得最终实效。