对口支援:一种中国特色的规模治理制度

作者: 王宏伟 周光辉

摘要:对口支援是当代中国本土实践的产物,也是国家规模治理中重要的制度创新;通过结对支援的方式,在一定程度上破解了当代中国在推进国家现代化进程中面临的规模治理负荷与非均衡性双重难题。对口支援的生成演变经历了孕育和初创、确立和拓展、巩固和完善三个阶段,“大一统”的政治观念和“天下一家”等传统文化为其奠定思想基础,单一制体制下的国家统筹和党组织对社会力量的有序引领是对口支援构建党政同责同心圆治理格局的关键支撑,“行政发包制”以及项目制是对口支援实现特定领域下规模治理负荷转移与分化的内在逻辑。面向构建中国自主知识体系目标,有关对口支援的创新实践研究需要进一步学理化提炼,完成实践话语向学术话语的转变,把中国之治的经验提升为中国理论。

关键词:对口支援;规模治理;非均衡性;制度创新;规模效应

中图分类号:D67;F127 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)05-0027-015

当代中国在推进国家现代化进程中面临着规模治理负荷与非均衡性双重难题。一方面,庞大的国土规模和人口规模衍生出庞杂繁复的治理需求,对中央政府的治理能力构成了严峻挑战;另一方面,超大规模国家内部资源禀赋、经济活动和治理资源的非均衡性叠加诱发了发展的失衡以及结构性矛盾的升级。如何舒缓“规模压力”、规避“规模障碍”、减轻“治理负荷”,构建符合中国实际的规模治理制度,建立既有秩序又有活力的现代化治理体系,成为推进和拓展中国式现代化的重要任务。对口支援是中国共产党基于中国国情,在破解大国规模治理难题的实践中的一种制度创新,蕴含着厚重的历史逻辑、鲜明的实践逻辑和严谨的理论逻辑。经过长期的实践探索,“对口支援”作为一项促进资源横向转移以及通过政府间互助协作实现空间正义的规模治理技术,呈现出了良好的治理绩效,形成了中国情境下独具特色的规模治理制度。因此,有必要总结对口支援的内涵特征与主要类型,梳理对口支援的制度演化,分析对口支援的支撑体系与运行逻辑,探讨对口支援研究的未来议程,进而丰富对中国规模治理的认识。

一、 对口支援的内涵特征与主要类型

目前,学界普遍认同的关于对口支援的定义来源于《三峡工程移民工作手册》,该手册指出“对口支援(即结对支援)是区域、行业乃至部门间开展跨边界合作与交流的有效形式,通常泛指国家在制定宏观政策时为支持某一区域或某一行业,采取不同区域、行业之间结对形成支援关系,使双方区位或行业的优势得到有效发挥的一种政策性行为”

【国务院三峡建设委员会移民开发局:《三峡工程移民工作手册》,中国三峡出版社2001年版,第140页。】。由于对口支援在不同时期、不同区域、不同领域内规模治理意图和效用各具独特性,在其制度发展演化的过程中产生了多种衍生概念,如对口援藏、对口援疆、对口帮扶、对口协作、对口帮助、对口合作等。在此意义上,对口支援有广义和狭义的区分。广义的对口支援是指在各层级政府主导下,通过在两个行动主体间建立明确结对关系实现要素(人、财、物等)跨域流动的支援实践。上述衍生概念均可涵括在内。狭义的对口支援则是在工作部署中明确使用了“对口支援”概念,规定了支援的基本原则、结对关系、干部选派方式、主要任务、资金规模以及组织领导等。无论是广义对口支援还是狭义对口支援均是通过建立确定的“对口”关系——即明确的支援方和受援方,从而实现人才、资金、技术等各类资源在区域、行业乃至部门间的定向流动,区别只在于规模治理过程中“支援”的内容、方式和侧重点有所差异。因此,对口支援可以界定为国家为了实现规模有效治理,通过政府主导以“结对子”的方式在不同区域、行业、部门之间进行资源定向配置的制度安排。作为一项本土化的创新实践,对口支援由“对口”和“支援”两部分构成,底色是“支援”,特征是“对口”。

“对口”是一种规则,这种规则对政府主导下的支援行为进行制度性约束。一方面,“对口”确定了资源(包括资金、技术、人才和服务等)流动的“方向”。无论是将对口支援理解为“中国式横向转移支付”【石邵宾、樊丽明:《对口支援:一种中国式横向转移支付》,《财政研究》,2020年第1期。】,还是视为“政治性馈赠”【李瑞昌:《界定“中国特点的对口支援”:一种政治性馈赠解释》,《经济社会体制比较》,2015年第4期。】,都强调了资源的定向流动性。通过“对口”,特定的援受双方之间建立了稳定的合作关系。因此,资源流动是对口支援的逻辑起点,资源流动的方向和机制因“对口”而得以确定,资源流量则是援受双方资源配置的结果。【李瑞昌:《中国特点的对口支援制度研究——政府间网络视角》,复旦大学出版社2016年版,第77页。】明确资源流动的方向,才能分清楚是长期支援还是短期支援,是发展性支援还是救急性支援,是全面性支援还是专项性支援,从而把握支援的力度和进度,提高支援的效率,节约支援的成本。另一方面,“对口”确保了支援行为是以“一对一”的形式进行匹配的。在日常生活中,我们经常使用“对口”一词来描述两个或多个事物之间的匹配或契合,如“专业对口”“对口升学”等。在国家政治生活中,“口”意味着一个“局部性的复合体”。【景跃进、陈明明、肖斌:《当代中国政府与政治》,中国人民大学出版社2024年版,第7页。】如果说,归口管理之“口”是指“按照工作性质所划分的国家政治生活中的特定领域和各个组成部分”【陈明明:《新时代的政党建设:战略目标与行动逻辑》,《治理研究》,2018年第1期。】;那么,对口支援之“口”就是按照上级政府的战略规划或者宏观政策指导所划分的特定区域、特定行业或者特定部门的各个组成部分。“对口”即意味着“两个组成部分”之间是可匹配、可结对、可挂钩的。上级政府要求“结成对子”既可能来自于行政命令式的直接指定,也可能来源于上级政府对其同另一“组成部分”之间长期交往实际的审慎考虑。因而,对口支援不仅是各类资源的定向流动,也是一种“块块间的互动”【赵永茂、朱光磊、江大树、徐斯勤主编:《府际关系:新兴研究议题与治理策略》,社会科学文献出版社2012年版,第387页。】。援受双方通过“对口”搭建起信任关系,达成实践方面的统一认知。在规模治理实践中选择以结对的方式开展合作,不仅可以抑制信息交流冗余,降低要素跨域流动的制度成本,而且能够充分利用有限的社会资源,较短时间内在某些局部取得突破性进展,这使得对口支援的结构具有一定的稳定性和高效性。确定资源流动的方向,有利于打破空间壁垒,推进两个不相邻空间的要素资源市场一体化;确保支援主体的匹配,有利于明确政治义务,建立跨行政边界的地方政府间互动协调机制。基于这种规则,“对口”构成了广义对口支援(如“对口帮扶”“帮扶协作”“对口帮助”“对口协作”和“对口合作”)的共同特征。

“支援”是一种行为,是支援方提供的人力、物力、财力等支持和帮助,是资源向受援方分配转移的形式。人类社会中有多种多样的资源分配形式,如基于市场机制的资源交换、基于国家调节的再分配、基于利他动机的资源馈赠等。当支援一词冠以“对口”加以限定,就构成了一种独特的资源分配形式。一方面,“支援”是一种资源汇集的方式,能够将具有差异性的各个组成部分或构成要素协调统一起来。对口支援具有更强的“政治动员性”,能够打破由“行政壁垒”导致的区域间资源流动阻塞,解决跨地区性公共物品的供给难题,培育出统一且开放的市场体系。【张紧跟:《当代中国政府间关系导论》,社会科学文献出版社2009年版,第156页。】各区域的资金、设备、技术能够根据受援地区的经济发展需要,直接融入该地区的经济机制和发展轨道,这比单纯依靠中央政府调拨资金和物资所带来的效果要大得多。比如,1966年3月2日上海市委成立了支援内地建设工作领导小组,支援内地建设成为上海市各个单位的一项重大政治任务。通过支援这种资源汇集的方式,上海市在现有要素禀赋条件的基础上集中时间、人力、精力,不仅加快了资源流动,而且推动了上海的产业升级,一定程度上解决了上海当时的城市问题。另一方面,“支援”是资源流动的目的。受援地区公共物品和公共服务(如公共卫生、基础教育、失业养老保障、住房保障、公共安全、环境保护等)的水平与质量在很大程度上是需要依靠支援地区的资源流入加以保障的。它体现了国家通过资源定向合理流动和配置的方式破解大国非均衡性难题的意图,所以又具有利他性和无偿性的特征,“因此无法通过投入产出的方法来简单进行计算和评价”【吴开松、侯尤峰:《对口援藏政策属性与评价原则》,《学习与实践》,2017年第2期。】。

需要指出的是,尽管支援可以缩小地区差距、促进区域协调发展,但是也存在模式僵化、缺乏灵活性的弊病。这是因为支援是自愿的而非自主的,支援方容易出现“错位”或者行政“死机”,受援方陷入“援助依赖”困境。其中合作相较于支援,更能够为支援方和受援方的共同行动设置激励机制,建立起一种新型府际伙伴关系。因此,无论是实务界还是学术界普遍地将对口合作视为一种更具生命力的对口支援形态。

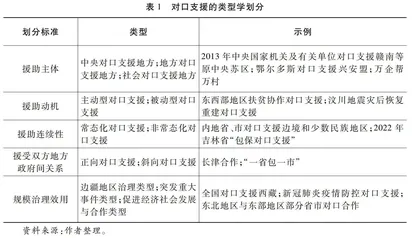

将对口支援按照一定的规则进行分类,不仅是实务工作中根据不同规模治理情境选择恰当政策工具的基础,而且也是认知这一本土化实践的重要方式。根据对口支援援助主体、援助动机、援助连续性、援受双方地方政府间关系以及规模治理效用的不同,可以将对口支援划分为不同的类型(见表1)。不难发现,无论参照何种划分标准,对口支援都是在规模治理体系中逐步完善顶层设计的。随着时间推移对口支援呈现出援助主体逐渐多元、援助内容逐渐丰富、援助形式逐渐多样的特点,这也体现了中央政府启动对口支援应对不同时期、不同层面规模治理难题的重要意图。根据规模治理效用的不同可以将对口支援分为三类,即边疆地区治理类型、突发重大事件类型和促进经济社会发展与合作类型。

首先,边疆地区治理类型对口支援是规模最大、范围最广、投入最多、实施行动最连续的对口支援模式,它的主要特点是举全国之力对边疆民族地区进行全方位、全覆盖的支援。基于边疆民族地区的特殊性,中央给予特别关心与帮助。虽然边疆地区治理类型对口支援同样强调了经济性功能,但是因为边疆稳定和民族团结的重要性,其政治性功能要远大于经济性功能。例如,通过历次召开的中央西藏工作座谈会及中央新疆工作座谈会,对口援藏和对口援疆均将边疆稳定和民族团结作为总目标,更加突出对口支援的综合效益,并且与西部大开发对口支援和省级区域内对口支援一同构成了我国当前的边疆地区对口支援制度体系,发挥了丰富的功能。【李瑞昌:《中国特点的对口支援制度研究——政府间网络视角》,复旦大学出版社2016年版,第161页。】该类型对口支援通常以干部支援为龙头,实行经济、科技、文化的全方位支援,全面性和长期性是其典型特征。

其次,突发重大事件类型对口支援是中央政府根据国家建设的某个阶段性目标,或者基于灾害紧急救援及灾后恢复重建、突发公共卫生事件采取的对口支援模式。前者主要是因为国家重大工程实施地区为国家建设和发展做出了重大贡献和巨大牺牲,需要中央和其他省市开展补偿性援助,确保重大工程建设的顺利完成。例如,1992年全国26个省、市对口支援三峡库区。2013年北京市和天津市对口支援丹江口库区及上游地区。后者主要是因为自然灾害或者公共卫生事件对事件发生地造成了严重危害,依靠中央政府充分发挥社会主义制度“集中力量办大事”的组织动员优势,在短时间内开展汇集资源,快速应对突发风险与危害。这反映了这种模式下对口支援具有一定“巨灾保险”的特性。例如,2008年5月四川汶川大地震灾害发生后,国务院明确了19个省市开展对口支援工作,帮助地震灾区恢复重建。【花中东:《省际援助灾区的经济效应:对口支援政策实施的经济效应研究:以对口支援四川灾区为例》,北京理工大学出版社2014年版,第12页。】无论是工程建设、灾后恢复重建,还是突发重大公共卫生事件,该类型对口支援的结束通常取决于援助任务的完成情况,应急性和补偿性是其典型特征。

最后,促进经济社会发展与合作类型对口支援是中央政府为解决贫困问题援助经济欠发达地区,或者为了推动区域协调发展,改善受援地基本公共服务不平衡、不充分的状况采取的对口支援模式。前者主要通过增加投资、改善基础设施、促进产业开发等方式,将全社会人力、物力、财力等资源精准地“流向”贫困群体,对落后贫困地区和群体进行定向支援以改善环境、提升能力。【2020年全面建成小康社会后,对贫困地区的对口支援转变为对欠发达地区的对口支援。】例如,1994年国家决定实施《国家八七扶贫攻坚计划(1994-2000年)》,提出“扩大贫困地区与发达地区的干部交流与经济技术合作”的方针,要求“北京等大城市和广东等沿海较为发达的省,都要对口帮助西部的一两个贫困省、区发展经济”。后者主要集中在教育、卫生、社保、就业等与民生密切相关的基本公共服务领域,以提升基本公共服务水平和实现均等化为重要的支援目标。例如,“对口支援西部地区高等学校计划”“组团式”医疗人才援藏等。该类型对口支援充分地整合了政府、市场和社会力量,是对传统科层体制下行政管理模式和市场体制下价格竞争模式的有益补充,发展性和专项性是其典型特征。