应急管理体系和能力现代化的整体逻辑、多重困境与优化策略

作者: 顾金喜 蒋林慧

摘要:随着人类社会进入风险社会时代,应急管理日益成为复杂开放的系统工程,凸显出应急管理体系和能力现代化的必要性紧迫性。已有关于应急管理体系和能力现代化的研究大多以单个或部分侧面展开探讨而难以管窥全貌,缺少一个能够将各向度难题统合起来考量的整体性理论框架。从“理念—结构—过程—功能”的理论分析框架出发,结合典型突发事件分析,可以发现当前我国应急管理体系和能力现代化建设中存在理念失范、结构失稳、过程失序、功能失效等困点。要突破上述多重困境,须依循理念内化、结构进阶、过程闭环、功能总成的完善进路,既为理解应急管理体系和能力现代化总体布局提供全景解释,也为实践推进提供理论支撑。

关键词:应急管理体系;应急管理能力;整合逻辑;应急困境;应急优化

中图分类号:C93 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)06-0140-017

一、问题提出与文献回顾

风险社会已成为国家治理的新常态,风险的复杂性、灾害的多变性、应急管理的复杂性要求治理的方式、手段、举措与目的都彻底重构。①应急管理作为国家治理的重要组成部分,是一项在“破”中“立”的长期性工程,既需要打破惯性思维和路径依赖,也亟待创设新的理论图谱和经验参考。

然而,在传统与非传统安全因素交织耦合的复杂情形下,实践中各类突发事件的应对处置仍暴露出诸多缺陷,如2024年江西新余火灾(39死9伤)、广东梅大高速路面坍塌(48死30伤)、湖南资兴暴雨(65死亡失踪)等事件带来巨大损失,造成严重后果。高要求的应急现代化目标与低水平的应急处突实践形成强烈反差,昭示着应急管理体系和能力现代化的必要性和迫切性:前者可从应急管理学科知识建构的角度来看,面向工业社会的传统知识生产致力于研究有序现象,这同后工业社会表现出的无序化治理实况不匹配,导致已有知识对实践的描述、解释和预测效果一般;张海波:《面向风险社会的应急管理学》,《中国社会科学报》, 2016年1月27日第7版。后者则表现为乌卡时代(VUCA)弥漫的易变性、不确定性、复杂性和模糊性及手段套用与路径固化,致使应急管理工作成为棘手问题。理论认知零碎和实践效能分散便是应急管理现代化的双重掣肘。

既有关于应急管理体系和能力建设的研究主要从“历时性考察”和“共时性审思”两方面进行。在历时性分析中,一些研究系统梳理应急管理体系的发展脉络,选取特殊时间节点如新中国成立、2003年非典、2018年应急管理部成立等,总结出单灾种应对、以一案三制为核心、总体国家安全观统领的迭进特征。吴波鸿、张振宇、倪慧荟:《中国应急管理体系70年建设及展望》,《科技导报》,2019年第16期。延续此进路,有学者探究体系的变迁逻辑,认为演进动因包括事件冲击、适应学习、政治竞争与博弈、新技术嵌入。钟开斌、薛澜:《以理念现代化引领体系和能力现代化:对党的十八大以来中国应急管理事业发展的一个理论阐释》,《管理世界》,2022年第8期。后续研究重点则在于应急数智化水平和知识体系构建。

在共时性分析中,一些研究搭建理论框架进行规范性分析,认为新兴风险、巨灾和跨界危机产生的不确定性需要外在主体赋能以盘活结构性力量。张海波:《中国第四代应急管理体系:逻辑与框架》,《中国行政管理》,2022年第4期。而从内在配合角度看,“决定层、操作层和关联层”彼此分工、互相协作也能推动系统发展,更为综合的做法则是链接各项要素,搭建应急管理体系的“四梁八柱”,并把促使应急体系发挥实际功能作为应急管理能力建设的目标。钟开斌:《国家应急管理体系:框架构建、演进历程与完善策略》,《改革》,2020年第6期。以前述理论认识为纲,学者们下沉研究视角,面向特定场域和事件提供的实践样态,或是提炼具有正面促进意义的优势经验和模式,或是归纳具有负面削弱作用的应急困境并探析提升路径。前者包括党的全面领导、组织动员和资源统筹机制有助于应急管理体系更好运作,唐皇凤、杨婧:《中国特色政党主导型城市应急管理体系:运行机制与优化路径》,《学海》,2021年第5期。数字时代的到来要求应急管理由技术被动赋能向系统主动重塑进阶,郁建兴、陈韶晖:《从技术赋能到系统重塑:数字时代的应急管理体制机制创新》,《浙江社会科学》,2022年第5期。工作重心由修复处置向预警防范转变。温志强、李永俊:《从“板块整合”到“有机融合”:中国特色应急管理体系优化路径研究》,《中国行政管理》,2022年第5期。这些模式变化可概化为“彗星”结构和“彗尾”效应。张海波、童星:《中国应急管理结构变化及其理论概化》,《中国社会科学》,2015年第3期。后者围绕应急预案可操作性不足、多元主体参与机制不健全、数字技术管理不规范、张铮、李政华:《中国特色应急管理制度体系构建:现实基础、存在问题与发展策略》,《管理世界》,2022年第1期。信息共享和公开机制欠缺等问题开展论述。而化解上述困境的策略具有鲜明的问题导向,多从机构重组、职能调整、制度优化、法律健全、技术更新五个维度展开。综上,已有文献较为丰富,既有秉持动态演进视角的回顾、诠释与展望,也有从静态微观角度对真实应急情境的剖析,但都无外乎理念、体系、制度、组织、过程、能力和技术七个向度。

然而,从研究视角来看,大多研究仅从某一方面切入,对局部构成作具体分析,未能兼顾研究广度。学界尚未形成一个将各关键向度收拢进来的框架,没有充分挖掘不同维度间的内在联系,覆盖度和综合性仍待加强;有关应急问题的探究较少直指问题背后的结构性因素。统合式应急理论的数量少、转换率低,因而实践优化措施仍然“东一榔头、西一棒槌”,很难见效,遑论长效。风险本身及处突所涉条块部门、全生命周期式管理和多层次能力体系的高度复杂性,与低阶松散的应急知识和实践张力显著。

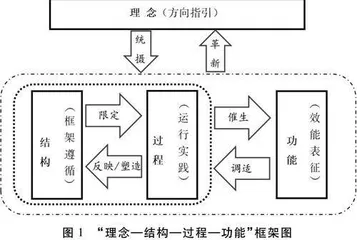

鉴于理论和实践的双重碎片化,本文拟提出一个统合性框架。主要研究问题是:哪几个向度构成应急管理体系和能力现代化的全貌解释?不同向度间的关联逻辑是什么?各向度的突出困境及生成原因有哪些?又该怎样突破?为回答这些问题,本文尝试分析应急管理体系和能力各部分间的逻辑联结,建构起整合导向的“理念—结构—过程—功能”框架,并以框架为依托、以典型案例为样本,剖析现有显著难题及生成原因,再提出多项优化策略。该框架全面审视和系统探讨各向度的内涵外延,开拓风险认知的全新视野,探索一种适应极端复杂风险治理的新范式,还可为推进应急管理体系和能力现代化乃至公共安全治理的可持续发展提供更加综合的实践借鉴。

二、理论导入与框架建构:一个“理念—结构—过程—功能”框架

应急管理属于非常态情形下的国家治理。因此,其现代化工作必须置于国家治理现代化进程中来考量。沿此思路,本文先厘清宏观意义上国家治理活动的构成要素与运作逻辑,而后聚焦视野,将“理念—结构—过程—功能”框架导入应急视阈。

(一)互动与补充:结构功能主义和“结构—过程”范式

1937年,塔尔科特·帕森斯提出结构功能主义,认为社会系统必须发挥AGIL四项基本功能(适应、目标达成、整合、模式维持)才能维持良性运转。Talcott Parsons, An Outline of the Social System, New York: Fress Press,1961,pp.30-41.而后该范式在发展中聚焦,但也存在一些局限性。“结构—过程”框架正是因前者过多关注结构的适应性调试。吴晓林:《结构依然有效:迈向政治社会研究的“结构-过程”分析范式》,《政治学研究》,2017年第2期。在有关国家治理体系和能力现代化的社会科学研究中,两者均为常见且重要的研究范式。“结构”即“一个整体所构成的部分或组成的要素、彼此间的相互关系,这些关系可以用来定义一个整体特殊的性质”;雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,刘建基译,生活·读书·新知三联书店2005年版,第463页。“过程”即不同治理主体围绕权力获取、资源配置、权力行使等进行的博弈和互动。吴晓林:《中国的城市社区更趋向治理了吗——一个结构-过程的分析框架》,《华中科技大学学报》(社会科学版),2015年第6期。如果说结构对治理的权责关系作出某种程序规则的规制,那么过程则是对这种程序规则的遵从、适应或突破。在治理研究中,无论结构或过程视角的探索,其初衷都是解构体系要素、挖掘互动关系、透视核心机理,最终共同指向最大限度地盘活治理效能以实现有效治理,因而都不自觉地导向“功能”。功能是用来表述维持社会生活中特定结构存续的要素。Radcliffe-Brown A. R., “On the Concept of Function in Social Science”,American Anthropologist,vol.37,no.3,(July-September 1935),pp. 394-402.此外,国家治理体系还是一个以价值体系为基础的结构性功能系统,该价值体系影响治理体系中行动者的行为选择和行为方式,影响规则和程序的执行力度,何增科:《理解国家治理及其现代化》,《马克思主义与现实》,2014年第1期。“理念”正是此种价值体系的抽象化表达。

(二)整合式建构:理解应急管理现代化的统合视角

笔者之所以将“理念”“结构”“过程”“功能”统合为一个系统性框架,是因为四者间的关系层层嵌套、密不可分,共同构成理解应急管理体系和能力现代化的全景解释。

1.理念是治理的先导

三圈理论认为,较之“能力”和“支持”,“价值”最为根本,是决策活动中需考量的首要因素。马克·H.穆尔:《创造公共价值:政府战略管理》,伍满桂译,商务印书馆2016年版,第35页。在我国,人民至上作为一种价值追求,集中体现了“善治”的精神意蕴,是国家治理现代化的核心理念,指引了国家治理现代化的总方向,明确了国家治理的着力点和归属点。欧阳康、赵琦:《以人民为中心的国家治理现代化》,《江苏社会科学》,2020年第1期。应急视阈中,理念是有关应急的各种认知、价值和信仰的总和,影响应急组织设置与制度安排,决定各主体应急处突时的价值判断、行为决断与执行实践,回答“治理规范及治理为了谁”的问题。

2.结构与功能深度互构

结构决定功能的有效性;功能是结构的体现,又反过来形塑结构,维续治理体系。罗伯特·K.默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰、齐心等译,译林出版社2015年版,第195页。国家治理体系和治理能力是一个有机整体,相辅相成,有了好的国家治理体系才能提高治理能力,提高国家治理能力才能充分发挥国家治理体系的效能。中共中央党史和文献研究院编:《切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来(2013年11月12日)》,《十八大以来重要文献选编(上)》,中央文献出版社2014年版,第547-548页。应急视阈中,应急管理体系主要面向结构,应急管理能力则主要面向功能。钟开斌:《国家应急管理体系:框架构建、演进历程与完善策略》,《改革》,2020年第6期。

一方面,应急管理体系现代化本质上是硬件层面通过要素剔除与吸纳、调整要素比例以重塑结构框架。处突中涉及的情景环境、主体、正式与非正式体制机制、技术手段等要素构成结构层面的应急管理体系,回答治理的“组织体系”问题。既提供可据借鉴的路径遵循,又限定主体行动边界、建立秩序,避免应急程序随意化和非理性化,最终直接决定应急管理的功能状况。

另一方面,应急管理能力实际是由结构框架中各层次诸要件的自身功能及层次间与要件间的功能关系型构起来的有机集合,回答“治理何以有效”问题。应急管理的功能诉求就是持续提升现代化应急能力以充分发挥应急体系的作用,更好适应复杂风险环境。体系中的所有构成要素都扮演一定的角色,它们根据结构所赋予的职能定位,进行必要互动、完成规定任务、满足特定需求,如应急预案对应预防准备功能、大众传媒对应舆情引导功能。同时,已生成的应急功能还具有检视、优化体系的积极效果。应急管理能力现代化本质上是在软件层面激活和完善体系效能,进而夯实功能基底。

3.过程是理解互构关系的抓手

分析结构与功能的一体化关系时,必然囊括过程分析,否则无法解释体系(结构)所具有的实际功能。加布里埃尔·A·阿尔蒙德、小 G·宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学: 体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第16-18页。已有学者提出“结构—过程—功能”框架作为理解中国国家纵向治理体系现代化的新视角。张贤明、张力伟:《国家纵向治理体系现代化:结构、过程与功能》,《政治学研究》,2021年第6期。这表明,国家治理活动的构成要素与运作逻辑同该框架内在适切。应急视阈中,也有学者立足该框架讨论应急管理的中国模式,龚维斌:《应急管理的中国模式——基于结构、过程与功能的视角》,《社会学研究》,2020年第4期。或是探索应急组织协同的优化策略。喻修远、张胜:《结构、过程和功能:城市特大暴雨灾害应对的组织协同优化策略》,《中国行政管理》,2024年第2期。过程向度的引入为理解结构与功能间的往复关系提供抓手,能够回答“治理如何推进”的问题。无形的理念和“悬浮”的结构正是通过具体过程转化为现实功能。透过过程本身,可以窥探应急管理结构与功能的深层交互逻辑,又能从处突现实切入而防止陷入静态描述的泥淖。