数据资产登记制度的逻辑转变、核心架构与优化策略

作者: 张真源

摘要:数据交易服务化表明,财产型交易模式无法为数据交易双方提供稳定的收益,市场主体自发地把数据“藏了起来”,将数据与数字技术结合在特定的应用场景为用户提供数据服务。那么,以确权为核心的数据资产登记便陷入了:数据要素公共性与财产权客体私有性之间的矛盾;数据要素共享性与登记确权排他性之间的矛盾。为此,应“扬弃”登记确权的初始逻辑,转而以确认数据资产合规安全为核心,重塑数据资产登记的制度功能。在此基础上,应确立数据资源和数据产品作为登记标的物,采用“物的编制主义”“基本信息、应用场景、数据来源、数据结构、更新频次和技术规则”“合规安全描述性事项”为基础的形式要件,形成以合规登记、安全登记与合同备案登记为内容的登记类型,并赋予登记以相应的法律效力,以此构成数据资产登记制度的核心架构。最后,根据数据资产登记逻辑转变与核心架构,建构符合现状的数据资产登记“1+(M+N) +Xx”组织体系与模式,以及“一体多级多面”规范支撑体系。

关键词:数据交易;数据服务;数据资产登记;合规安全;数据确权

中图分类号:D922.29 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)06-0123-017

一、问题的提出

交易成本理论下数据要素确权被认为是构建数据交易市场,推动数据要素流转的重要制度工具。2022年12月《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”)提出“研究数据产权登记新方式”,将数据产权登记制度确立在数据基础制度建构的总布局下。一直以来,数据资产登记被认为是将数据资源转化为数据资产,是推进数据市场化流转的必由之路,黄丽华、郭梦珂、邵志清等:《关于构建全国统一的数据资产登记体系的思考》,《中国科学院院刊》,2022年第10期。也是解决数据交易过程中确权、定价、入场、互信和监管等“五难”问题的基础性制度。朱宁宁:《制定数据资产登记法 填补制度空白解决实践问题》,《法治日报》,2022年10月25日第6版。我国早在2015年就开始了数据资产登记确权实践,即成立了数据资产确权服务机构——中关村数据资产评估中心。此后,多个省市及机构先后出台数据资产登记相关文件,涉及政府数据资产的确权登记、数据产品确权登记、数据知识产权登记等。上述诸多实践均试图将数据资产作为无体物客体——数据集合,试图通过一种资产清单式的登记塑造数据资产的客体化边界,使数据资产具有实在性、可确定性以及可控制性。刘文杰:《数据产权的法律表达》,《法学研究》,2023年第3期。然而,关于数据交易法律关系的客体类型还存在另一种观点,即作为服务合同的数据交易在理论上无法将不具有独立性的数据介质作为产权界定的标的。梅夏英:《数据交易的法律范畴界定与实现路径》,《比较法研究》,2022年第6期。也就是说,数据交易的价值创造与交换依附于数字技术,数据资产价值更多取决于数字技术对数据价值挖掘,而并非仅限于数据本身,数据服务行为则构成了数据交易法律关系的客体。相较而言,以“特定物”为客体的数据资产登记,其效益始于确权;以“特定行为”为客体的数据资产登记,其效益始于合规。可见,理论层面对于数据资产客体化的不同认知,必然将影响数据资产登记制度的功能定位,在建构其制度架构和基本要素上也将存在巨大差异。本文将回归全球数据市场去探究数据交易中的客体化类型,依此分析“市场”需要数据资产登记承载何种功能以降低交易成本和推动数据流转,并以此构建符合市场化需求的数据资产登记制度。

二、数据交易服务化背景下数据资产的基本特性

数据交易在数据基础制度构建的一般设想中被认为是财产权交易,这种财产性权益的让渡表现为受让主体对数据之上特定利益享有排他性的权利。龙卫球:《再论企业数据保护的财产权化路径》,《东方法学》,2018年第3期。但全球数据交易市场中所呈现交易形态却与理性所期望建构的数据交易法律关系存在一定差异。独占信息回报的困难性限定了信息的不可购买性,Stiglitz J.E., “Information and the Change in the Paradigm in Economics”, American Economic Review, vol.92, no.3, (December 2002), pp.460-501.使将“信息储藏起来而不使其严重地贬值”成为荒诞的想法。N.维纳:《人有人的用处》,陈步译,商务印书馆2017年版,第103页。因而在特定时空和技术条件下数据市场的利润创造依旧附着于数据(信息)服务的价值。

(一)数据交易的服务化

数据交易法律关系中是否存在数据权益的排他性让渡,是判断数据交易是财产型交易还是服务型交易的标准。如果存在数据资产的控制权限、收益权限或其他财产性权益的排他性让渡,即属于财产型交易,反之则属于服务型交易。数据权益的排他性交付可以通过交易中的交付方式或受让方的访问方式予以确定:一是数据交付的方式是否具有唯一性和单次性;二是数据受让方是否可以取得排他性控制。

本文以数据企业、数据平台等交易主体为分析对象,依据各类公司在互联网上公开的交易信息、产品介绍、宣传信息,总结数据交易中数据交付的主要方式。根据数据交易市场的初步调查报告显示,目前数据交易的访问方式主要包括API端口访问、下载、特殊软件、网络接口等方式,其中API是最为普遍的数据访问方式。Schomm F., Stahl F., Vossen G., “Marketplaces for Data: an Initial Survey”, ACM SIGMOD Record, vol.42, no.1, (March 2013), pp.15-26.但随着数据市场的发展API访问方式正在减少,随之而来专业软件访问方式的增长,下载和网络接口的访问方式也有一定程度的增长。Schomm F., Stahl F., Vossen G., “The Data Marketplace Survey Revisited”, ERCIS Working Paper, No. 18, 2014.根据前述统计和现有统计,数据交易市场主要的数据交付方式如下:一是API/GET/POST等端口访问,其核心是提供受让方访问数据的端口,使得受让方获得数据使用权或访问权,该类数据交付方式并不存在数据权益的排他性转移,不同的用户均可通过各类端口获得数据访问权限。二是下载,数据下载是获取数据访问权最为简便的方式。一方面用户对离线数据包下载不会对其他用户产生排他性限制。另一方面用户下载的数据文件大多是经分析后形成的数据报告,本质上属于数据分析服务,且大多数数据企业在提供服务时会强调数据属于提供者或平台。三是特殊软件,以特定软件提供数据服务的形式在数据交易市场上越来越普遍,这类交易基本不涉及数据本体,主要是提供基于数据集合而生产的“服务产品”。四是区块链技术,国外的个人数据交易市场主要通过区块链技术实现安全交易,即通过代币以访问区块链上的个人数据。但这类访问也不涉及个人数据的独占性使用。例如,在美国Ocean Protocol市场中,数据提供商通过部署和铸造数据NFT来发布数据服务,用户支付费用获得1.0数据令牌来访问这些服务。

从数据交易市场中的交付形式来看,数据交易中“资产”价值的来源呈现出两种形态:一是提供数据使用的服务。用户从数据提供商获取访问数据的方式和权限,不同用户对于同一数据类型访问权的获取并不互相排斥。二是提供数据分析结果的服务。用户不以特定数据访问或使用为需求,而以特定数据集加工利用后的服务结果为需求。

(二)数据资产的复杂性

数据交易服务化的趋势为认知数据资产的价值来源提供了重要的视角。但在此之前需要先回答数据交易市场为何朝着服务化趋势发展。信息经济学提供了计算信息价值的基本程式,即信息(=信息源)的价值是指个人期望从接收信息(=实际新闻)和对信息作出最佳反应中获得的效用增加。Birchler U., Bütler M., Information Economics, Routledge, 2007, p.32.可见,数据价值来源于个人在接受服务后所获得价值增益,因而数据资产价值只有在服务个体需求时才能够释放。由于数据财产型交易模式无法为市场主体提供稳定的利润,市场主体便自发地把数据“藏了起来”,将数据与数字技术结合在特定应用场景为用户提供数据服务。虽然数据交易市场中的数据产品需求可以具有普遍性、相似性甚至是同质性,数据交易却没能出现更加便捷的数据财产权交易模式,而是倾向于个性化的数据定制服务,即便是平台撮合的数据交易,其本质还是服务供给与需求的撮合。在此背景下,数据资产一旦脱离了数字技术、企业能力、特殊应用场景等要素,其价值将无法评估。因此,将数据集合等同于数据资产的认知不符合市场交易的实际情况。

数据资产应当是一种“数据+数字技术”的集合体。基于数据交易服务化的背景,作为集合体的数据资产至少包含以下基本要素:一是数据本体,包括数据类型、数据更新频次、数据范围、数据容量等;二是与数据全生命周期相关的数字技术,包括数据收集技术、数据存储技术、数据安全保障技术等,这类数字技术决定了数据集合的持续更新与稳定。三是与数据服务提供相关的数字技术,区块链技术、特定算法、算力资源等,这类数字技术决定了数据服务供给的生产力水平与能力。当然,企业盈利能力、经营状况、客户总量等因素均有可能影响数据资产市场价值。但由于这类要素大多不具备法律意义上的可转让性,虽可以决定数据资产的价值却无法成为数字资产的构成要素。因此,“数据+数字技术”的集合体才是数据资产最基础的本体。

三、数据交易服务化背景下数据资产登记的逻辑转变

我国目前尚未形成统一数据资产登记理念,各类实践也未能取得实质性进展。在数据交易服务化以及数据资产技术性背景下,传统以登记确权为基础的制度逻辑能否实现交易成本最小化与流转效率最大化,仍需要进一步探讨。

(一)数据资产确权项下的制度逻辑

2022年8月,上海数据交易所发布了《全国统一数据资产登记体系建设白皮书》(以下简称“白皮书”),白皮书认为数据资产登记是指对数据要素、产品的事物及其物权进行登记的行为,并将数据资产登记进一步分为资源性数据资产登记(即数据要素登记)和经营性数据资产登记(即数据产品登记),上海数据交易所有限公司:《全国统一数据资产登记体系建设白皮书》,2022年8月。两者均具有数据资产权属界定的基本功能。黄丽华、郭梦珂、邵志清等:《关于构建全国统一的数据资产登记体系的思考》,《中国科学院院刊》,2022年第10期。也有学者在不区分数据类型的情况下指出,数据登记包括数据确权登记、对抗登记与存证登记,确权登记的目的在于设权,对抗登记的目的在于避免数据的无权处分行为,存证登记的目的在于证明数据交易真实和权源正当。包晓丽、杜万里:《数据可信交易体系的制度构建——基于场内交易视角》,《电子政务》,2023年第6期。上述数据资产登记分类的观点基本代表了我国以确权为核心所开展的数据资产登记制度体系建构。

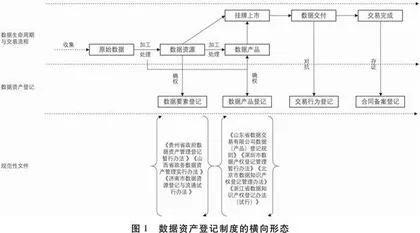

目前,各地方政府和相关机构已经开始了数据资产登记的实践探索,各类规范性文件包括:《贵州省政府数据资产管理登记暂行办法》《山西省政务数据资产管理实行办法》《济南市数据资源登记与流通试行办法》《山东省数据交易有限公司数据(产品)登记规则》《深圳市数据产权登记管理暂行办法》《北京市数据知识产权登记管理办法》《浙江省数据知识产权登记办法(试行)》等。那么,本文拟以数据生命周期及其交易全流程为视角,根据上述文件初步勾勒出我国数据资产登记制度的横向形态(见图1)。

图1 数据资产登记制度的横向形态

如图1所示,确权是数据资产登记在数据交易流程中的逻辑起点。这一逻辑建立在将数据资源和数据产品作为财产权客体的基础之上,当然性地将产权明晰等同于资源最优化配置和交易成本最小化,由此引发了一系列制度性的连锁反应。首先,在市场逻辑层面,产权可以被视为经济商品的属性,以使用物品、获得收益和转让权利为内容。Klein D. B., Robinson J.,“Property:A Bundle of Rights? Prologue to the Property Symposium”, Econ Journal Watch, vol.8, no.3, (September 2011), pp.193.科斯声称,理想状况下的交易成本——它会导致效率的低下——应当是零,只要产权界定清晰,无论产权的初始分配如何,资源都可以得到最有效的配置,而责任最初应分配给那些“最小成本的避免者”。 Paul Rosenzweig, “Cybersecurity and the Least Cost Avoider”,2013-11-5, https://www.lawfaremedia.org/article/cybersecurity-and-least-cost-avoider#:~:text=A%20short%20summary%20of%20the,cost%20%E2%80%93%20and%20that%20is%.这种假设与数据资产登记所要明确的所有者产权和责任分配的目标相一致,意图通过登记确认数据资产的归属,确保数据资源或数据产品相关利益方的权利义务关系清晰明确,以推动数据在流转中释放价值。其次,在法律逻辑层面,登记生效意味着登记具有确认权利归属的功能,登记时间就是权利生效时间;登记证明则是代表登记具有证明权利归属的功能。程啸:《论数据产权登记》,《法学评论》,2023年第3期。前者为强制登记,后者为自愿登记。我国数据资产登记逐渐走向了登记证明的模式,即数据资产登记属于依申请登记。例如,《浙江省数据知识产权登记办法(试行)》在适用范围中明确数据知识产权登记遵循依法合规、公平有序、诚实信用、自愿高效原则。最后,在监管逻辑层面,一方面数据资产登记的前提是数据安全,只有确保数据来源的合规合法才能登记确权,另一方面数据资产登记需要满足市场对数据资产公开公示的基本要求,交易过程的全流程登记有利于监管部门对数据资产流通过程的监管。