科层制嵌入“人情网”的基层治理机制创新

作者: 郭台辉 牛朝佳

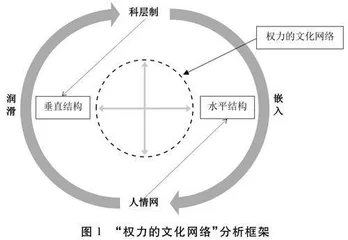

摘要:基层治理机制创新具有自下而上的民众诉求吸引政府的注意力分配,自上而下的科层压力形成高位推动两种进路。中国基层政府实施网格化治理模式成为两种进路相结合的具体实践。然而,自然村落是情感关系纽带联结起来的生活共同体,不完全匹配于普遍推行的网格化治理模式。D县创新“三网融合”的基层治理机制,充分发挥乡村综合治理员的“人情网”作用,增进村庄民众对行政力量的接受度,并及时收集原始信息,反映民众诉求。作为一项基层治理机制创新的科层制嵌入“人情网”的特征是,垂直运行的行政权力嵌入到水平运行的人情关系网络,借助乡村综合治理员长期稳定的熟人关系网络,基层治理体系充分吸纳体制外的多元主体。这可以兼容压力型与诉求型两种治理机制,有“温度”地提升乡村治理效能,修正了国家/社会二元对立关系的理论假设。

关键词:基层治理;科层制;“人情网”;乡村综合治理员

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2024)06-0105-018

一、问题的提出

基层治理是国家治理的基石。党中央高度重视基层治理对于国家治理体系与治理能力现代化的重要性,并连续多年出台重要举措,努力改善中国基层政府治理的体制与机制,提升基层治理效能。比如,2017年党的十九大报告指出,要加强农村基层的基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系;2019年党的十九届四中全会提出,到新中国成立一百年时,全面实现国家治理体系与治理能力现代化,充分巩固中国特色社会主义制度,更加展现其优越性;2020年,党的十九届五中全会将提升国家治理效能作为“十四五”的主要目标之一;2021年,中共中央、国务院印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》。然而,在中国县域政府的地方实践过程中,基层治理普遍面临来自两方面的压力,由此驱动不同路径的基层治理体系创新。其一是自上而下的压力驱动,以优化科层制的治理流程为中心,提升治理效率,本质是为了集中优质资源实现专门化的治理目标;其二是自下而上的诉求驱动,以回应并化解辖区内民众的特定诉求为中心,本质是为了改善国家与社会的关系。这两种驱动都可以实现“集中力量办大事”,只是权力的行动主体与运行路径不同。但是,地方政府更希望“大事化小,小事化了”,而在人情关系主导的乡村社会,上述两种治理模式均无法完全做到防患于未然。

那么,在自上而下的压力驱动与自下而上的诉求驱动之外,能否探索第三种驱动?使既定的基层治理结构能有效应对管理需要,及时回应民众需求,还可以确立即时性和预防性的治理机制,减少触发社会矛盾的潜在因素。本文借助杜赞奇关于“权力的文化网络”的视角,分析中国科层制治理如何通过长期互信、互惠与互利而形成的人情关系网络,既实现现代国家的基层治理目标,又化解传统自然村落的治理难题。科层制嵌入“人情网”的治理机制创新,借助水平运行的人际关系网络来落实垂直运行的行政权力,延长科层制的敏锐触角与基层治理的神经末梢,增强基层治理的“温度”与效能,实现“大事化小,小事化了”的治理理念,提升乡村社会的基层治理效能。

二、文献回顾与分析框架

1949年以来,中国共产党不断探索并创建出成熟而稳健的现代国家治理体系,其中一个重要特征是创制一套驱动地方政府和官员的行政与政策体系。这包括基于官员“政治锦标赛”的激励机制周飞舟:《锦标赛体制》,《社会学研究》,2009年第3期。和基于目标责任考核的压力型体制。黄冬娅:《压力传递与政策执行波动——以A省X产业政策执行为例》,《政治学研究》,2020年第6期。同时,随着治理体制与能力现代化提上议程,基层政府官员越来越细致地关注群众的日常诉求,旨在提高人们的生活满意度和幸福感,逐渐形成一种“到群众中去”的诉求型体制。两种不同的行政体制来自不同的驱动逻辑。

其一是自上而下的压力驱动逻辑。基层政府改革为了简化科层制治理流程,形成压力驱动的治理模式。其治理理念是集中行政与体制资源,提升治理效能,以实现专门化的治理目标。所制定的目标不是来自承担具体治理任务的基层政府自行设置,而是来自上一级政府或最高中央政府的下达。这种目标导向的压力可以让基层政府更自主地发挥地方资源优势和行政力量,在国家治理基层社会的实践中逐步建立中央到基层底部“纵向到底”的治理体系。但这也带来诸如治理过程僵化、唯目标论等问题。陈家建、巩阅瑄:《项目制的“双重效应”研究——基于城乡社区项目的数据分析》,《社会学研究》,2021年第2期。对于快速流动和变迁的乡村社会而言,治理任务尤为复杂多变,给基层政府不断提出新的挑战,而仅仅围绕来自上一级政府的治理压力和任务,既难以面对不断变化的新形势,也难以及时化解新的突发事件。

已有研究的分析路径涉及锦标赛体制、周飞舟:《锦标赛体制》,《社会学研究》,2009年第3期。官吏分途、层级分流、周黎安:《行政发包的组织边界—兼论“官吏分途”与“层级分流”现象》,《社会》,2016年第1期。上下分治的治理体制曹正汉:《中国上下分治的治理体制及其稳定机制》,《社会学研究》,2011年第1期。等,即政府动用行政体系,直接干预或者直接进行资源的配置,李强:《当代中国社会分层》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第45页。以完成专门化的治理任务。不仅如此,以科层制结构为主体的国家治理还包含运动式治理周雪光:《运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考》,《开放时代》,2012年第9期。、项目制渠敬东:《项目制:一种新的国家治理体制》,《中国社会科学》,2012年第5期。、行政发包制等治理体制和逻辑。考虑到中国乡村社会的特殊性,科层制治理的这些研究和关注点往往忽略一个事实,即大多数家庭、邻里与社会纠纷并没有诉诸于正式层面的“法”与“理”,而是在乡里乡亲的“人情网”中得到调停与和解。由于中国乡村社会仍然是由社会关系网络主导的“熟人社会”,乡村治理的诸多实践并不能诉诸于规范化、正规化、标准化的科层治理。相反,乡村治理是以党组织为基础的“简约治理”,体现于“群众路线”“驻队”“包村制”“工作组”“统分组合”等非科层化的治理方式。刘伟、黄佳琦:《乡村治理现代化中的简约传统及其价值》,《厦门大学学报》(哲学与社会科学版),2020年第3期。

其二是自下而上的诉求驱动逻辑。地方政府在长期实践中,以回应和化解辖区特定的民众诉求为中心,不断探索与尝试不同的治理理念与权力运行机制。包括创新“回应型政府”“服务型政府”等治理模式,范柏乃、林哲杨:《政府治理的“法治—效能”张力及其化解》,《中国社会科学》,2022年第2期。以北京自2019年以来推行的“接诉即办”改革为典型。燕继荣、张志原:《市民诉求驱动的城市社区治理体系创新——以北京市F街道“接诉即办”实践为例》,《中国行政管理》,2022年第10期。诉求驱动的基层治理模式注重及时回应民众的需要,以此为重点重塑治理流程,并改善政府与群众关系。

已有研究通过国家-社会关系互动的视角解释基层治理创新,主要分析基层治理的结构性以及诉求驱动的必要性。借用国家-社会关系分析框架的同时,辅之田野调查与案例分析,发现现代中国内在的、独特的国家与社会关系结构。其中,国家与社会是互动又互塑的“二元合一”体系,二者在基层的频繁互动,形成规模庞大的“第三”领域。黄宗智:《集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政》,《开放时代》,2008年第2期。正式制度与习惯法在“第三领域”交织互动,正式行政与半正式行政相得益彰,共塑基层治理秩序,以至于基层治理既要保证国家各项政策在乡村社会的有效落实,又需顾及乡村社会的差异性和复杂性。欧阳静:《简约治理:超越科层化的乡村治理现代化》,《中国社会科学》,2022年第3期。同时,乡村社会的有效治理模式既保证社会的相对独立性与自主性,又充分发挥国家作为社会利益的总代表。在国家总体控制基层治理进程之下,社会经济生活各方面协调发展,确保国家与社会之间关系相互制约又相互合作,相互独立又彼此依赖。郑巧、肖文涛:《协同治理:服务型政府的治道逻辑》,《中国行政管理》,2008年第7期。在本质上,“协同治理”模式是强调国家与社会之间的对话、沟通、协商,让国家与社会协同发展,并提升社会对国家的政治忠诚。唐文玉:《当前中国社会管理创新向何处去?——基于国家与社会关系的分析视角》,《思想战线》,2012年第1期。如果说协同治理模式依然更重视国家提升社会控制能力,那么,而诉求型的新模式更关注人民群众的需求和诉求。这既体现国家总体能力的提升,又表明国家控制社会的策略与方法向精细化方向发展。

然而,过于关注群众的诉求可能导致基层政府的注意力分散,而注意力是社会治理的稀缺资源。面对纷繁复杂的治理事务,政府分配注意力的方式和结果很大程度上影响议题识别、设置以及资源投入,进而影响资源的匹配度及其治理成效。练宏:《注意力分配——基于跨学科视角的理论述评》,《社会学研究》,2015年第4期。注意力分配的治理难题体现在,一方面,新的治理诉求难以在第一时间纳入治理主体的视野;另一方面,社会边缘群体的利益诉求常常被忽视。在治理诉求呈现多样性、复杂性的情况下,具有更强“政治势能”的治理任务往往更容易吸引治理主体的注意力。史云贵、薛喆:《简约治理:概念内涵、生成逻辑与影响因素》,《中国人民大学学报》,2022年第1期。因此,诉求型体制带来一些弊端,可能削弱基层政府的治理效能。为了破解这个困境,治理主体必须创新主动识别与有效筛选的机制,让某些环境或条件下的信息比其他信息更优先,更大程度上得到关注。

综上可知,一方面,来自上级政府的压力驱动形成纵向垂直到底、横向网格覆盖为主要特征的治理体系,虽然这一治理体系遵循由国家意志为主导、社区作为执行层,对基层社会实现自上而下控制、管理与服务的治理逻辑,具有管控性强、覆盖率高等优势,但同时也加重了社区的任务负担与职责的碎片化,使基层部门缺乏足够的能力、精力和意愿,难以对居民需求作出灵活调整与及时响应;燕继荣、张志原:《市民诉求驱动的城市社区治理体系创新——以北京市F街道“接诉即办”实践为例》,《中国行政管理》,2022年第10期。另一方面,自下而上却高度碎片化的海量诉求可能分散政府注意力。资源匮乏与分配冲突,容易导致基层政府在工作过程中以牺牲一项任务完成另一项任务为代价,难以抉择而造成基层治理困境。

与此同时,中国城乡差异巨大,即便在同一个城市也存在多重复杂的治理空间,既有高端的社区,也有仍处于转型的城中村社区。在大城市证明行之有效的治理模式往往无法有效治理村级事务,因为村级治理需要处理很多特殊的、个性化的问题。即使是相同的乡镇与行政村,不同的自然村落与村民小组甚至有截然不同的地理环境、自然资源、方言、风俗习惯、家族传统等,即所谓“同村不同俗”“十里不同天”。国家法律与政策在同一个行政村既无法用统一的标准实现基层治理,也无法穷尽村级治理可能存在的种种细碎问题。孙冲:《村庄“三治”融合的实践与机制》,《法制与社会发展》,2021年第4期。尽管普及诸如网格化管理在一定程度上可能解决上述问题,但网格员在实际工作中并不能起到政府所期待的治理效果。可能是自然村落的社会关系网络发挥更重要作用,也可能是网格员的工作积极性并不高,无法扮演即时输送有效信息的基础作用。在调研中D县一位工作人员指出:

“全国都在推行网格化管理,但我们在实践中发现,网格员并没有发挥所期待的作用。他们每月的报酬很低,根本无法调动积极性,因此,为了敷衍上级部门,经常上报诸如村民小组哪家杀猪宰牛或大声骂孩子这类无用信息。”访谈(编码:20221025DQXA),D县某部门副书记,2022年10月25日。

此外,诉求型体制和压力型体制对乡村社会治理能发挥较好作用,但也面临各种非正式制度的挑战。非正式制度一般是指人们在长期互动中形成的习惯、道德、文化等特殊规则形式,蔡林慧:《论正式规则与非正式规则对基层协商治理制度变迁的影响》,《中国行政管理》,2015年第12期。在日常生活中往往也发挥了重要的作用。中国社会中的非正式制度表现为关系、面子、人情等社会网络,邓大才、王墨竹:《非正式制度与治理:一个比较研究框架——前沿理论、中国实践与研究前景》,《理论探讨》,2023年第1期。一方面塑造乡土社会与国家正式权力竞争的“非正式权力”,邓大才:《村民自治有效实现的条件研究——从村民自治的社会基础视角来考察》,《政治学研究》,2014年第6期。另一方面有助于农村社会获得公共产品,提高村民自治与风险防御能力。温莹莹:《非正式制度与村庄公共物品供给》,《社会学研究》,2013年第1期。甚至在正式责任制度很薄弱时,非官方惯例和规则的约束仍然能够促使当地官员设立并履行其公共责任。蔡晓莉、刘丽:《中国乡村公共品的提供:连带团体的作用》,《经济社会体制比较》,2006年第2期。虽然在经济社会转型发展的过程中,正式制度的治理成为主导力量,但“家”的观念在中国农村仍是最深层的社会意识,是人们最基本的社会生存单元,直接影响基层社会治理。刘亚秋:《“家”何以成为基层社区治理的社会性基础》,《江苏社会科学》,2022年第1期。尤其是在信息相对闭塞、发展较为缓慢的自然村落,非常讲究日常生活的“差序格局”,吕萍、胡元瑞:《人情式政策动员:宗族型村庄中的国家基层治理逻辑——基于江西省余江县宅改案例的分析》,《公共管理学报》,2020年第3期。不同的个体行动受制于村庄的熟人社会结构。这种非正式的人情关系网络,诸如亲戚朋友、左邻右舍之间互惠、互助与互信的亲密关系无法在正式的科层结构中得到解释,却可以是行政权力有效渗透的“文化网络”,也可能成为基层治理过程忽视进而导致治理效能降低的关键要素。