从经济发展到社会治理:基于需求—回应的中国社会稳定性分析

作者: 燕继荣

作者简介:燕继荣,北京大学政府管理学院教授,院长;北京大学公共治理研究所所长;北京大学国家治理研究院研究员。

基金项目:国家社会科学基金重大研究专项项目“新形势下化解群体性事件的新机制新手段研究”(编号:18VFH019)。

摘要:一般认为,在现代化过程中,经济发展难免会造成社会不稳定。然而,中国的经验显示,经济持续发展与社会长期稳定可以并行不悖,互相促进。本文以中国改革开放以来经济发展基本事实和长期趋势为背景,以中国政府所倡导和推动的“社会治理”为研究视角,解析中国社会长期稳定何以可能。文章认为,中国政府不断推进的“社会管理”创新和“社会治理”改革对于保持社会基本稳定具有重要贡献:一方面化解了社会矛盾,消减了社会不稳定因素;另一方面,倒逼政府改革,提升政府回应性。中国的实践表明,一种基于需求-回应框架的社会稳定性分析模型是富有解释力的。

关键词:经济发展;社会稳定;社会治理;社会建设;社会自治

中图分类号:D035 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)02-0004-0016

引言

经济发展与社会稳定存在复杂的关系,二者互为条件,互相影响。在现代化过程中,经济发展与社会稳定及其二者的关系平衡尤其考验国家治理水平。对于后发国家而言,情况更是如此。正如早期现代化理论研究所注意到的,后发国家还没有很好地完成国家统一、政治整合、经济发展的任务,就“已经进入了由政治上有能力和经济上发达的民族国家所组成的国际社会。在这个国际社会中,参政和福利是突出的政治问题。因此,尽管发展的逻辑意味着国家建设和经济建设要先期进行,但发展的政治却迫使第三世界国家同时面临人们对于参政和分配的要求及期望”。加布里埃尔·A.阿尔蒙德、小G.宾厄姆·鲍威尔:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第423页。

既要力争经济持续发展,又要保持社会基本稳定,这是任何国家努力的方向。2020年1月,中国共产党十九届四中全会形成决议,将中国现代化的成果概括为“两大奇迹”,即经济快速发展和社会长期稳定奇迹。《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》,人民出版社2019年版。的确,中国改革开放以来,经济快速持续增长,这符合后发展国家现代化的一般特征;同时能够保持社会长期稳定,没有出现重大政治动荡,这引起海外人士的特别关注。学者们把原因归结为“绩效合法性”萨缪尔·亨廷顿:《第三波——20世纪后期民主化浪潮》,刘军宁译,上海三联书店1998年版,第59页。“威权主义韧性”Andrew J.Nathan,“Authoritarian Resilience”,Journal of Democracy,2003,14 (1) ,pp.6 -17.“行政吸纳政治”Ambrose Y.C. King, “Administrative Absorption of Politics in Hong Kong: Emphasis on the Grass Roots Level”, Asian Survey, vol. 15, No. 5 (1975), pp. 422-439.“列宁主义政党”Brantly Womack, “The Party and the People: Revolutionary and Post-Revolutionary Politics in China and Vietnam”, World Politics, vol. 39, No. 4(1987),pp.479-507.等因素。这些解释或许有其合理性,但总体上呈现一些共性:认可中国的“改革开放”,但只注意中国的“开放”,忽视中国的“改革”;认可“改革”的贡献,但只关注经济改革的成就,忽视其他改革的作用;关注绩效的作用,认可“发展促稳定”的经验,但只注意到经济发展的效应,忽视了政治发展的贡献。

事实上,社会需求和政府回应构成了一个问题的两个方面——需求侧和供给侧,二者共同构成了社会的稳定性。社会需求反映民众的诉求及其实现程度;政府回应体现政府应对社会诉求的能力。一方面,民众的诉求及其变化通常造成系统紧张,带来一定的不稳定性;另一方面,政府积极回应,吸纳民众诉求,化解矛盾和冲突,增加系统的稳定性。经验证明,社会政治不稳定通常发生在政府体制僵硬迟钝、缺乏及时回应性、民众诉求长期得不到满足的时期和地方。因此,政府旨在提高回应性的种种努力和改革,是解释社会政治稳定的重要变量。

社会治理是包含和体现需求方与供给方关系的概念。学者们长期关注社会治理命题,从政治学、经济学、法学、社会学、历史学等多个学科的角度去讨论问题。比如,经济学讨论社会经济需求的变化,历史学关注社会要素变迁,社会学研究社会秩序与社会冲突。从政治学和公共管理的角度来看,当下社会治理研究分布在不同层面、关注不同议题:第一,理论层面,关注治理的内涵和外延,如以罗西瑙、斯托克为代表的早期理论,罗西瑙把治理定义为“一系列活动领域的管理机制”詹姆斯·N·罗西瑙:《没有政府的治理》,张胜军等译,江西人民出版社2001年版,第5页。,斯托克则从治理主体、治理责任、治理主体间权力的依赖、治理网络的自主和治理工具的现代性等方面解析治理要素;格里·斯托克:《作为理论的治理:五个论点》,《国际社会科学》(中文版),1999年第2期。第二,经验层面,总结比较社会治理的不同模式,把“善治”确定为社会治理的价值目标,强调“善治”的根本应该是“公民价值体现”麦克尔·巴泽雷:《突破官僚制》,孔宪遂等译,中国人民大学出版社2002年版,第24页。;第三,应用层面,用社会治理理论或视角去研究具体国家的社会发展和变迁,如李侃如对中国治理从革命到改革转变所进行的研究。李侃如:《治理中国:从革命到改革》,胡国成、赵梅译,中国社会科学出版社2010年版,第75页。不难发现,社会治理最早作为西方治理理论的组成部分,根植于社会中心主义和公民的个人本位;理性经济人的社会自我管理是西方社会治理理论的核心内容。因此可以认为,最早兴起于西方国家的治理理论,本质上即是理性经济人为基础的社会自我治理理论。王浦劬:《国家治理、政府治理和社会治理的含义及其相互关系》,《国家行政学院学报》,2014年第3期。历经多年实践,中国学术界逐步认识到中国社会治理转型进程与西方国家相应进程之间存在差异。李友梅:《中国社会治理的新内涵与新作为》,《社会学研究》,2017年第6期。今天,在我国,社会治理概念则更加突出公共权力和公民权利之间的协调,如党的十八大报告中提及的“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”;十九大报告中提及的“不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义”;二十大报告中提及的“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。沿着这个思路前进,本文认为所谓社会治理就是针对国家基层事务问题,包括公共管理、公共服务、公共设施、公共环境、公共活动等方面的问题而采取多主体协同行动、形成有效解决方案并付诸实施的过程。

本文以中国政府所倡导的“社会治理”为核心概念,试图说明中国政府如何通过政府治理变革和社会治理创新,提高政府治理能力,积极化解社会矛盾和冲突,消除诸多社会不稳定的因素,从而创造经济持续高速发展之下社会长期稳定的“奇迹”。面对不断增长和变化的社会诉求,让政府行动起来,让社会运转起来,是中国社会稳定的重要原因。因此,政府积极作为,社会协同治理,应该是中国治理的经验,也应该被认定为中国式现代化的重要特点。

一、中国经济发展事实

如果从1840年鸦片战争算起,中国180多年的现代化历史,社会政治变化跌宕起伏,期间经历王朝统治、军阀割据、民国革命、国共分裂、抗日战争、国内战争等过程。1949年中国共产党执掌大陆政权之后,终于开启了一个较长时段的和平建设现代化的新时期。

70多年来,中国从所谓“一穷二白”的状况发展到世界第二大经济体,经济发展的事实不容置疑。回望中国经济70年,完全符合发展经济学的定义,一方面是经济总量不断增大,另一方面,经济结构不断优化调整。首先,从数量变化的角度看,1952年中国GDP总量是679亿元,2021年GDP达到114.37万亿元,绝对值比1952年增长了约1684倍;就人均GDP来看,从1952年的119元,上升到2021年的81000元,增长约680倍。国家统计局历年GDP数据,https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

从经济结构的变化来看,新中国成立初期,中国经济基础还相当薄弱,农业经济为主,工业产值比重低下、服务业发展严重滞后。70年来,中国经济由以农业居主导地位到依靠第三产业带动,工业化率得到显著提升。1953年开始,中国执行国民经济第一个五年计划,这成为中国工业化的起点。从此以后,中国制定了优先发展重工业的经济政策,在第一个五年计划期内,建立了国家工业化和国防现代化的初步基础。到1957年“一五”计划完成时,中国GDP总量达到了1069亿元,GDP绝对值比1952年时增加了57%。之后的数据显示,中国GDP总量在1960年达到1457亿元后,经历了两年连续下挫,1962年回落至1151亿元,至1964年才重新达到1455亿元,到1966年达到1873亿元。1967-1968年连续两年GDP总量减少,到1969年得以恢复,达到1945亿元。

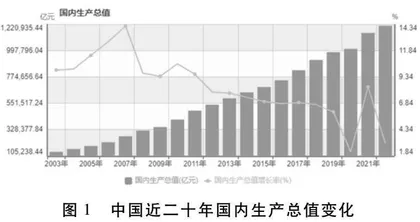

1978年,中国共产党的十一届三中全会作出了把党和国家工作重心转移到经济建设上来的重大决策,开启了中国现代化建设的改革开放时代,跨入了经济高速增长的快车道。根据国家统计局数据,2017年,中国国内生产总值按不变价计算比1978年增长33.5倍,年均增长9.5%,平均每8年翻一番,远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速,在全球主要经济体中名列前茅。在改革开放的40年中,中国经济总量连上新台阶,增量规模显著扩大。1978年,国内生产总值只有3645亿元,之后连续跨越:1986年上升到万亿元;1991年上升到2万亿元;2001年突破10万亿元大关;2006年超过20万亿元;2012年达到54万亿;2019年98万亿元;2020年全球新冠疫情蔓延,中国经济总量依旧稳步上升,2021年,中国国内生产总值比上年增长8.1%,经济规模突破110万亿元,达到114万亿元;据国家统计局初步核算,2021年全年国内生产总值1143670亿元,首次跨过了110万亿元。回溯历史数据,在2020和2021两年中,中国GDP总量接连跨过“100万亿”和“110万亿”两个大关,而此前GDP总量从“90万亿”到“100万亿”花了两年的时间。参见《详解2021中国经济年报》,《每日经济新闻》2022年1月18日。2022年中国GDP依旧呈现增长态势,虽然比之前的增长速度有所下降,但是GDP总量预计可达到18.32万亿美元,人均GDP为1.3万美元。

就GDP世界排名来看,1978年,中国经济总量居世界第十一位;2000年超过意大利,居世界第六位;2007年超过德国,居世界第三位;2010年超过日本,成为世界第二大经济体。近年来,中国对世界经济增长的贡献率超过30%,成为世界经济增长和稳定的重要源头。就人均GDP变化来看,其增长与GDP总量的增长曲线基本相似,也经历了快速增长的变化,目前超过中等偏上收入国家平均水平。世界银行2018年的最新收入分组标准为:人均国民总收入低于995美元为低收入国家,在996至3895美元之间为中等偏下收入国家,在3896至12055元之间为中等偏上收入国家,高于12055美元为高收入国家。2018年世界银行所统计的218个经济体中,高收入国家81个,中等偏上收入国家56个,中等偏下收入国家47个,低收入国家34个。中国国家统计局发文称,2000年,中国人均GNI只有940美元,属于世界银行根据人均GNI划分的中等偏下收入国家;2010年,中国人均GNI达到4340美元,首次达到中等偏上收入国家标准;2019年,中国人均GNI进一步上升至10410美元,首次突破1万美元大关,高于中等偏上收入国家9074美元的平均水平。

从产业结构来看,70年来,中国实现了由重工业主导向三产协调发展的过程。1952年,中国一二三产结构是51∶20.9∶28.2,工业水平很低。1952年开始的第一个五年计划,为了加快工业化速度,采取了“优先发展重工业”的方针。尽管之后有起有落,但到1976年,工业产值占比达到了452%。改革开放后,产业结构不断优化,经济增长由主要依靠第二产业带动转向依靠三次产业共同带动。

国家统计局的统计数据显示(图2),随着工业和服务业快速发展,第一产业的占比总体呈现逐年下降趋势(到2018年,比例降至7.2%)。二产占比持续高位(2018年达到407%)的同时,工业结构不断向中高端水平迈进。服务业快速发展成为经济增长的新引擎。从1978年的占比239%稳步提升;2012年,第三产业增加值占国内生产总值的比重首次超过第二产业,成为国民经济第一大产业。随着中国经济整体进入工业化中后期阶段,二产增长自然会放缓,三产比重会提升,同时,服务业态也在从一二线城市向三四五线城市延伸普及。《中国经济70年:GDP从600亿到90万亿,第三产业逐步成为发展新引擎》,《第一财经》,2019年6月20日。