城市社区治理“女性化现象”特征和情感导向机制

作者: 郎友兴 邢舒瑜

作者简介:郎友兴,浙江大学公共管理学院教授;邢舒瑜,浙江大学社会学系硕士研究生。

摘要:女性成为社区治理的主要参与者,由此产生了城市社区治理过程中的女性化现象和趋势。本文以杭州市临平区南苑街道四个社区的社区治理实践为基础,分析形成城市社区治理主体女性化现象的因素,归纳柔性化角色特征与相关行为,关注情感作用的机制。研究表明,城市社区治理过程中的女性化现象主要同制度和文化两个因素相关联;同男性社区工作者相比较,女性化情形下的社区有着柔性治理的趋势,女性强调的是协商和合作,注重互动、文化和人文关怀,关注社区成员利益和需求,在社区治理中更易形成情感导向行动策略;通过五个情感要素(结构性、情境性、自我实现性、关联性和内部获得性)的积累和机制作用,推动了社区情感导向的治理进程。

关键词:城市社区治理;女性化;情感治理;机制

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)03-0106-012

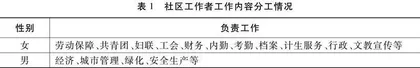

城市社区治理的一个引人注目的现象就是大量女性的参与,正是女性的积极参与,致使城市社区成为女性主导的一个治理空间,某种意义上说城市社区治理形成了“女性化”现象,并有加强之趋势,其主要体现:一是社区工作者队伍中,女性工作人员占据数量上的优势,发挥着重要作用;二是社区治理功能取向趋向柔性化和情感治理。可是,现有社区研究大多做概念化的整体研究,缺乏从性别视角分析个体行动的治理策略和情感作用机制,也没有关切到城市社区治理女性化现象,即便注意到但“视而不见”,缺乏实证和理论上的分析。

一、问题的提出

社区治理是“共同体”的治理,社区治理需要回答的是谁在治理、为何治理、如何治理以及效果如何。回答以上这些问题,不能不关注到城市治理中的女性化现象及其趋势。女性化具有两重含义: 一是自然属性上,女性的性格优势和交往优势使得社区的治理主体以女性为主导;二是社会属性上,社区是一个扁平化、抗拒等级制和科层制的治理场域,社区治理对参与导向、过程导向、情感导向的依赖,直接导致了它的温暖面向刘建军、张兰:《社区社会资本的性别化积累》,《华东师范大学学报》(哲学社会科学版),2019年第5期。。基于此,本文认为社区治理女性化的表现是:社区治理主体形成了女性化队伍,社区工作者队伍中女性占据数量上的优势,社区积极分子以女性、退休人员和党员为主,女性显著推动了城市社区治理的进程;社区工作者的角色定位趋向柔性化,社区主要面向的是基层群众,女性嵌入到承载政治、经济、生活、社会等多功能的社区场域和结构之中,进一步影响了社区的功能取向和行动逻辑,促成了社区治理的情感导向和柔性化,发挥了女性优势。

为何城市社区会成为女性主导的治理空间?这就是本文所关注的研究问题。在这个研究中有两个核心概念,一是“社区治理女性化”,另一个是“情感”。这两个概念旨在强调城市社区治理主体和行动逻辑存在女性化现象和柔性化导向,其背后有一些支撑性的理论,其中一个就是情感治理理论。

有关情感治理的研究,在西方初期是一个如何克制和驾驭情感的经典课题,古希腊的哲学家柏拉图就提出了“以理驭情”的情感治理学说,倡导节制罗朝明、王晓涵:《激情、节制与好生活:西方情感治理话语的兴起》,《江海学刊》,2018第4期。。随着时代的发展,在现代社会,有些学者对情感的产生机制进行研究成伯清:《当代情感体制的社会学探析》,《中国社会科学》,2017年第05期。。至于对于中国社区层面的情感治理的研究主要在两个层面进行:一是把情感作为研究对象,探讨社区治理中情感发挥的作用和形成的过程;二是把情感治理作为一种社区治理的手段,社区工作者通过运用人情,面子等情感方式来完成任务,实现目标。

本文将以情感治理理论来解读、分析杭州市临平区南苑街道案例,主要分析形成城市社区治理主体女性化现象的因素,归纳柔性化角色特征与相关的行为,关注社区工作者在日常实践中如何运用情感要素,形成情感作用的机制。

二、形成女性化现象的两个因素

在大部分政治领域,男性依然占据着主导力量,女性参与虽有提高,但依然远低于男性,但是,为何却在城市社区治理出现女性化现象?为何城市社区会成为女性主导的治理空间?大体上,社区治理强调多主体共同参与治理,昭示着社区治理方式强制性维度下降,服务性维度上升。相较其他领域,城市社区治理显示出明显的女性优势。具体说来,我国女性参与社区治理的发展过程可归结为两条线,或者两个方面的因素,一条线伴随着女性权利的发展,一条线伴随着社区建设和发展。女性参与社区管理和决策,作为基层参与的表现形式,与制度层面强调女性权利息息相关。

(一)制度因素,这主要同适应国家社区发展和女性政策相关联。

女性参与社区治理的过程是随着我国社区管理战略、政策的变化而变化的。在大方向上,社区治理领域要求构建社区治理主体多样化、服务性。在体制和结构之下,我国社会政策实践是存在于解决基本民生问题的各种政策中,体现以人为本,促进公平的政府理念邴正、蔡禾、洪大用、雷洪、李培林、李强、王思斌、张文宏、周晓虹:《转型与发展:中国社会建设四十年笔谈》,《社会》,2018年第6期。,因此,社会政策会更具有福利性质和补偿性质。在男性主导的社会局面下,从社会政策的性别化进行分析,本文认为在城市社区治理上,国家和社会政策给了女性极大的支持。

女性治理社区与社会结构、制度、政策和管理战略等相契合。首先,社区招聘制度化利于女性进入:社区工作人员大部分由街道招聘,通过考试进入社区。近年来,随着国家加大施行社区治理政策,越来越关注和重视社区这一治理单位,政府部门积极招聘专业化和职业化的年轻人才进入社区,以考试考核等方式选拔人才进入社区,社区工作人员招聘火热,报名人数多。社区人员招聘趋向年轻化,具有更高学历和文化程度的要求,政策积极鼓励大学生进社区,社区结构逐渐偏向年轻化、学历本科化。社区工作者通过考试考核的形式进入社区工作,间接提高了社区治理中女性的比重。在这个过程中,女性有着明显的优势,女性考试能力强,在考核考试上有着优势,更多女性通过考试进入街道,进而分配到社区,女性更容易凭借考试这一相对公平的渠道进入社区领域工作。其次,国家政策对居委会女性比例等的要求提供了政策上的保障。在社区系统中,标准和机会在女性和男性中存在系统性差异,鼓励支持女性,这与政府在制度设计,政策落实及执行和人员选择上积极引导和纳入女性相关。

在制度设计上,我国《宪法》第二章“公民的基本权利和义务”第四十八条规定中华人民共和国妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等各方面享有同男子平等的权利。《妇女权益保障法》第一章总则中规定妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利……而第二章“政治权利”中规定居民委员会、村民委员会成员中,妇女应当有适当的名额。20世纪80年代,女性在居委会的比例要求通过法律法规得到了权威的规定和认可,1989年的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》首次规定了城市女性在居委会中的比例。21世纪以来,国家持续出台政策文件来更好地保障女性权利,2011年,国务院发布《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》,保障和提高女性权利,提倡妇女参与原则,加强妇女在各个领域的参与。此后的2021年9月国务院颁布的《中国妇女发展纲要(2021—2030)》明确地提出了 “推动妇女有序参与城乡基层社会治理”, 要“促进新社会阶层、社会工作者和志愿者中的女性积极参与社会治理”国务院:《关于印发中国妇女发展纲要的通知》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-09/27/content_5639412.htm。。此外,促进女性参与城乡基层社会治理也列入规划,并且有更加具体的范围和人员规定。在社区“两委”换届工作中,通过提名确定女性候选人、女性委员专职专选、女性成员缺位增补等措施,提高村(居)委会成员、村(居)委会主任中的女性比例,提高新社会阶层、社会工作者和志愿者中的女性积极参与社会治理的积极性。

此外,从客观条件上说,女性不断进入社区治理场域的这一趋势还可能在很长一段内继续,因为社区行政事务和考核任务不断增加,在无偿加班时间增多、闲暇时间不断压缩的情况下,社区工作人员工资和待遇却没有及时提高,这样一份相对体面,待遇却不高的工作会更加吸引女性,而对男性的吸引力大大降低,社区应聘者结构会更加女性化,男性由于养家的需要会更加偏好寻找更高收入的工作。社区工作繁琐,在社会权利体系中的地位不高,男性往往参与兴趣不大王小波、谭琳:《社会发展中的社区与女性》,《山西师大学报》(社会科学版),2007年第6期。。这种负面的制度性因素也导致女性进入社区的趋势上升。

(二)文化因素,女性自然属性和社区治理的价值取向相契合。

现实表明,社区治理主体已经多元化,社区已经不再是单一主体进行治理,完全强制性和物质化的手段已不再适合当今社区发展的局面,社区柔性治理的必要性和重要性凸显出来,柔性社会治理是对政府以法律为基础的刚性社会管理的补充,具有广阔的发展空间张海波:《柔性社会管理:可能与可为》,《中国行政管理》,2012年第6期。。柔性治理强调以人为本、平等、自由、民主的主体间交流互动,以激励诱导驱动发展,尊重社区居民权利和自由。对于社区这一面向群众的多功能集合体而言,柔性治理存在着重要的意义。女性治理更加柔性,女性柔和,有感染力,女性治理是富有情感的,社区治理需要关怀,两者是相互契合的。

为了减少社会矛盾和性别矛盾,体现社会平等,女性尤其是退休女性去往哪里,社区不失为一个好的选择。社区工作者中纳入中老年女性和退休返聘人员,将退休的女性重新组织起来,成为社区服务者,这些妇女本来是从社会公共领域退出的角色,现在成为了基层治理的主体之一,这一变化使得女性获得了自我实现和价值体现上的满足感,从而更加愿意和更加积极参与社区治理。同时,返聘人员也可以降低国家基层治理成本,提升基层治理的合法性。女性参与社区治理实质上是个人就业和实现价值的选择。

当然,行动者的实践也会反过来影响社会结构和国家治理策略,社区女性的基层实践产生了重要的影响。接下来对社区治理主体的角色特征和行动策略进行论述。女性在社区实践上具有性别差异,并且女性的主导地位也会影响治理机构的治理方式和成效。这是一个从宏观到微观的过程,女性在其中既被宏观社会结构所影响,又在基层治理单位实践中发挥了主动性。

三、社区工作者的柔性化角色特征与行动差异

本文选取了杭州市临平区南苑街道的四个社区作为研究案例。

(一)南苑街道四个社区基本情况

南苑街道位于杭州东北部,总面积28.03 平方千米,于2001 年成立,是杭州市余杭区建制最早的街道,现隶属于浙江省杭州市临平区。目前,街道辖29个社区,城市社区14 个,撤村建居社区15 个,常住人口7.4 万,流动人口14.7万。本文选取杭州市南苑街道四个社区作为案例调查点的一个考虑就是,社区在地缘和区位上属于同一城市的同一街道区域,因此在社会经济条件上具有一定的相似性,可以较好地进行比较分析。

四个社区同位于杭州市南苑街道,但在社区类型、社区规模、成立时间、历史发展以及资源条件等维度存在差异,四个社区涵盖三种社区类型,包括纯城市社区,撤村建居社区以及混合社区,有一定共通性,又具有各自特色。

A社区:社区于2011 年7月成立,共有居民户数2622 户,流动人口少,流动人口主要集中在单身公寓,社区共500 多户单身公寓,相对其他社区来说较少,总体而言居民流动性不大,人员构成上以本地居民为主。社区实施端口治理,五个端口,分别是社区书记、党支部书记、业委会、物业和共建单位,社区治理制度性较强,以网格化管理为基础,积极深化大党建工作,将社区建设成为“美丽、宜居、幸福、和谐”的新型社区。

B社区:典型的“城市+农村”社区。以前是农村社区,改制后,于2008 年变为一半农村一半城市的混合社区,城乡结合,异质性强。共有居民户2600 余户,常住人口5848 人,60 周岁以上老年人650 人,社区有两个区块,2200 户是在城市的商品房小区,400 多户是属于农村小区。在社区发展上,社区发展资金除了财政拨款,还有集体经济的收入支撑。在社区治理上,B 社区通过积极地创新和探索,逐渐形成了以“五安”促长效的社区治理理念,以安居、安民、安定、安善、安和促进社区的发展改革、服务能力、治理水平、文化传承、和谐聚心。