基于用户评论的移动政务绩效及其影响因素

作者: 冀翠萍 马亮

作者简介:冀翠萍,山东省委党校公共管理教研部副教授;马亮(通信作者),管理学博士,中国人民大学公共管理学院教授、博士生导师。

基金项目:山东省社科规划重点项目“山东省基层数字治理有效性机制与优化路径研究”(编号:22BCXJ04);山东省党校系统重大招标项目“运用大数据提升基层治理效能的实践探索”(编号:2022XTZ003)。

摘要:在移动政务中,需求侧的公众体验与用户评价应该被重点关注。研究基于32个省级政务APP用户评论大数据,析出用户评论的关注范畴、主题特征与主题方向,设计用户评论数据的分析模型,构建公众对移动政务绩效评价的影响因素框架。研究发现,政务APP的用户评分整体不高,用户认为政务APP可用性问题突出、易用性发展分化、完备性尚有空间、强制性部分存在、安全性得到保障;移动政务绩效水平显著影响公众评价,政务APP的正向完备性、正向强制性、负向可用性、负向易用性显著影响公众评价。研究启示,政府与公众“合供”受到政府态度、技术环境、公众感受等影响,移动政务要率先解决好技术制约性问题提升服务包容性,开展鼓励推广比强制推广更能获得公众好感,适时建立移动政务的互动反馈和质量提升机制。

关键词:政务APP;移动政务;用户评论;可用性;易用性

中图分类号:D630 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)03-0088-018

一、引言

随着移动互联网技术的广泛应用,公众通过移动互联网获取政务服务已成常态,“掌上办”“指尖办”成为政务服务的重要形式。政务APP(又称“政务服务移动端”)因其功能设置灵活、内容呈现丰富、信息发布及时,迅速受到政府和公众青睐,成为推进政务服务“最后一公里”的重要引擎。

各地区各部门竞相掀起政务APP建设热潮,投入大量资源和力量。有些地区以政务APP为载体,将用户需求作为撬动公共服务改革的支点,实现了从权力职能中心向公众办事中心的转变,得到了公众的认可和好评。①也有部分地区“重硬件投入、轻软件服务”,移动政务服务供给水平不高、碎片化现象严重,郑跃平、王海贤:《移动政务的现状、问题及对策》,《公共管理与政策评论》,2019年第2期。特别是系统质量稳定性不足、信息质量服务模式陈旧、服务质量重形式轻实用等问题频出,庞宇、张玲:《地方政府一体化在线政务服务平台效能提升路径探究——以“京、沪、苏、浙”在线服务平台为例》,《北京行政学院学报》,2022年第4期。不少用户在初次使用政务APP之后,不是继续使用,而是直接卸载,民众的实际使用意愿不强、活跃度偏低、整体评价也不高。一些政务APP甚至沦为“指尖上的形式主义”赵玉林、任莹、周悦:《指尖上的形式主义:压力型体制下的基层数字治理——基于30个案例的经验分析》,《电子政务》,2020年第3期。,未能有效解决基层繁琐的事务性工作,反而给其带来压力和烦恼,数字治理的理论效能与现实效果间产生偏离。

为什么移动政务没有得到普遍而充分地应用?公众使用移动政务的体验怎么样?哪些因素会影响公众评价与使用?大数据时代,公众在使用和接受移动政务服务的过程中会“留痕”,这些痕迹是公众自然状态下的主观反馈,是公众真实偏好、态度和意愿的表达,可以作为移动政务绩效的观察窗口,是移动政务研究的天然数据源。马亮:《大数据时代的政府绩效管理》,《理论探索》,2020年第6期。当前,31个省、直辖市和自治区以及新疆生产建设兵团均开展基于移动端的移动政务服务,国务院办公厅《关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》(国办函〔2021〕105号)明确,各省级政务服务平台移动端是本地区移动政务服务的主要提供渠道和总入口,因此,以省级政务APP为研究对象有理论意义和现实价值。本研究采集32个省级政务APP的用户评分评论大数据,挖掘公众使用(采纳)政务APP的关键诉求,识别政务APP供给端、需求端与社会环境方面的影响因素,探寻各影响因素与公众评价间的影响关系,为提升移动政务绩效提供借鉴,也为推动数字治理中政府与公众合作提供思路。

二、文献述评

提高移动政务绩效是学术界与公共部门的共同目标,已有研究多致力于构建移动政务质量评价体系,以此来衡量和指导实践。移动政务的绩效不仅要看其评价结果,更取决于公众的接受与采纳,这是移动政务价值实现的重要前提,现有文献还围绕着移动政务的公众应用、采纳意愿和使用反馈等开展研究。

(一)移动政务质量评价

学者们从不同层面探索构建政务APP的测量指标或评价体系。Eom等从数据与技术、组织、制度以及环境四个层面构建了公共移动应用成熟度模型,评估了韩国公共移动应用的成熟度水平,认为应用的整体成熟度较低,政府没有充分考虑如何以公民为中心提供高水平服务。Eom S. J., Kim J. H.,“The Adoption of Public Smartphone Applications in Korea: Empirical Analysis on Maturity Level and Influential Factors”,Government Information Quarterly, vol.31,no.1(June 2014),pp.S26-S36.张晓娟等从用户知情同意、信息安全控制、个人权利保障三个维度,构建了政务APP个人隐私信息保护的评价指标体系,发现我国政务APP个人隐私保护问题比较严峻。张晓娟、徐建光:《政务APP个人隐私信息保护评价指标体系研究及实证分析》,《现代情报》,2019年第7期。徐绪堪等探究了政务APP服务效能的评价办法,构建了包括信息服务能力、事务服务能力、参与服务能力、服务供给能力、服务创新能力5项一级指标,以及28项二级指标的评价体系,对部分政务APP进行实证研究发现,用户最关注事务服务能力和信息服务能力,对服务创新能力的关注度最低。徐绪堪、华士祯:《“互联网+政务服务”背景下的政务APP评价——基于直觉模糊层次分析法》,《情报杂志》,2020年第3期。复旦大学数字与移动治理实验室开展了移动政务服务质量和能力的评估实践,从可得性、有用性、易用性、满意度和安全感五个维度,构建了“掌上好办”指标体系,对省级政务APP发展情况进行了评估。复旦大学数字与移动治理实验室:《移动政务哪家强?中国“掌上好办”指数首次发布》,2021年6月18日,http://www.dmg.fudan.edu.cn/?p=8956#/reportDetail?id=8956。

(二)公众采纳移动政务的影响因素

学者们还关注影响公众采纳和使用意愿的因素。Hung基于台湾地区民众的问卷调查研究发现,感知有用性和感知易用性可以明显影响用户采纳移动政务的意愿程度。Hung S. Y.,Chang C. M.,Kuo S. R.,“User Acceptance of Mobile E-government Services: An Empirical Study”, Government Information Quarterly, vol.30,no.1(January 2013),pp.33-44.郑跃平等通过电话问卷调查发现,公众对政务客户端的使用率较低,公众对政务客户端的需求以及对新技术的接受度显著影响其使用,而使用后的评价和反馈(满意度和感知有用性)会影响他们对政务客户端的未来使用意愿。郑跃平、赵金旭:《公众政务客户端的使用及影响因素探究——基于我国一线城市的调查》,《公共行政评论》,2016年第6期。王法硕等整合技术接受模型、信息系统成功模型与信息系统持续使用模型,发现用户满意度、感知有用性、感知易用性、系统质量、期望确认程度等因素共同对公众持续使用意愿产生显著影响。王法硕、丁海恩:《移动政务公众持续使用意愿研究——以政务服务APP为例》,《电子政务》,2019年第12期。Eid对阿联酋的移动政府服务用户进行了调查,发现用户的采纳意愿受使用态度、移动政务有用性和易用性的影响,而用户对移动政务的态度受到有用性和易用性的显著影响。Eid R., Selim H., El-Kassrawy Y. , “Understanding Citizen Intention to Use M-government Services: An Empirical Study in the UAE”, Transforming Government: People, Process and Policy, vol.15,no.4 (November 2021),pp.463-482.

(三)对现有研究的评述

政务服务本质上是政府供给和公众使用双向互动的过程,公众的主动参与、公众与政府的在线“合供”对电子政务发展具有显著推动作用。Ma L., Wu X., “Citizen Engagement and Co-production of E-government Services in China”, Journal of Chinese Governance, vol.5,no.1(March 2020),pp.68-89.因此,对移动政务绩效的考察,不仅要考量供给端的供给情况,还要考量需求端的应用体验,寻求供给与需求间的平衡。

当前的移动政务绩效评价,侧重对供给端“易测量”的外显功能模块进行评价和考量,缺乏对公众需求端“难测量”的主观感受和应用体验的有效关注。必须注意到,政务APP面向的是海量用户群,应用场景复杂、用户数字素养参差不齐,具体到网络速度、手机型号、操作系统、使用环境、操作习惯等均有差别,小范围外部测试可以考量应用功能“有没有”的问题,却很难考量应用体验“好不好”的问题。移动政务绩效评价中需求端的公众因素不应被忽视,如何引入需求侧视角,引发研究者的关注。de Róiste M., “Bringing in the Users: The Role for Usability Evaluation in eGovernment”, Government Information Quarterly, vol.30,no.4(October 2013),pp.441-449.

用户采纳及影响因素研究着重从需求侧视角切入,但研究多依靠“代表性”的调查统计,尤以问卷调查为主。问卷设计中测量问题的指向性强,一定程度上带有研究者的主观意志,是实验状态下的研究设计与结果,是否适用于自然状态下的推广普及有待商榷。问卷设置的相关问题,可能会诱导受访对象在特定问题上作出适应性反应,使得调查结果受到受访对象特定“偏好”的影响,进而影响数据质量。范如国:《公共管理研究基于大数据与社会计算的方法论革命》,《中国社会科学》,2018年第9期。问卷调查过程还受到采集规模、采集区域以及采集成本的影响,问卷对象是否真正使用过政务APP、使用深度如何,是否客观公正填写问卷,研究者很难作出圈定,问卷调查客观上存在“测不准”问题。当前,大量同质性的问卷调查研究带来了表面上的繁荣,整体上却呈现出重复性和碎片化状态,局限了研究的理论生长空间。王长林:《国内外移动政务研究进展及热点述评》,《管理学刊》,2016年第2期。

互联网时代,消费者在使用互联网服务的过程中,形成了以用户评分和用户评论为代表的服务评价机制。这种使用惯习传导到政务服务领域,公众在接受或使用移动政务的过程中,也会有发表评分评论的意愿。政务服务不同于消费互联网服务,更多带有强制性和刚性特征,当用户遭遇体验不佳的政务服务时,不能像消费互联网一样选择替代品,而只能继续使用并对这些移动政务产生深刻印象,这些深刻的感受促使用户更加积极主动表达自己的意见观点,由此,政务应用中沉淀下丰富的用户体验大数据。用户体验大数据规避了调查研究中的样本规模、调查适用性、数据准确性等问题,开启了观察和分析移动政务绩效的新视角。

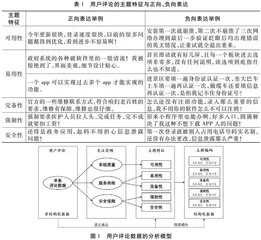

三、研究模型与假设

用户评分是用户对政务APP应用的综合定量评价,以分值形式直观体现对APP的认可程度,是结构化数据。通过对用户评分的综合性测量,可以有效表征移动政务的公众评价情况。用户评论是用户从自我感知出发,以自然语言形式表达对APP产品或服务的优缺点、性能、价值、满意度等的反馈,是非结构化数据。通过对用户评论的挖掘分析,可以有效提取用户对移动政务的关注点。研究基于用户评分评论数据,可以挖掘用户关注的移动政务特性,剖析移动政务公众评价的影响因素,进而提出研究假设。