党和国家监督体系:系统建构与集成创新

作者: 过勇 张鹏

摘要:新时代党和国家监督体系是在马克思主义中国化时代化最新成果引领和党中央集中统一领导下,深入推进纪检监察体制改革取得的重大政治体制改革成果和标志性实践成果。党和国家监督体系的系统构建是中国共产党在领导革命、建设、改革百余年中监督权力运行所塑造的核心基石和经验凝练,为进一步的制度集成创新储备了系统而坚实的理论、组织和制度基础。党和国家监督体系的“顶层设计”“核心引擎”“运行动力”“支撑载体”四个集成环节衔接贯通、相互统一,形成内涵丰富、功能完备、科学规范、运行高效的动态系统,通过“统筹谋划依规治党和依法治国”“完善党内监督体制机制”“改革形成协调贯通常态长效的监督合力”“一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”等战略性举措的紧密配合、优化实施,将制度集成创新优势不断转化为整体治理的中国特色社会主义制度优势。为助力党和国家监督体系取得更多制度性成果和更大治理成效,提出健全党和国家监督体系的未来路向:推动监督体系从“有形”向“有效”转变、明晰监督主体权责界限、搭建数字化协作平台以推动形成监督网络、强化对监督权的监督、加强对社会领域腐败的监督覆盖。

关键词:中国共产党;党和国家监督体系;系统建构;集成创新;治理效能

中图分类号:D63 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)04-0034-014

权力监督始终是政党建设和国家治理的核心议题之一。世界上多数国家和地区按照政体、国体、政党制度、国家结构等进行了相应的监督实践和制度建设。区别于侧重制约的西方权力制衡制度,中国的监督实践立足党情国情,遵循严格的政治建构逻辑,基于政治权力的功能性分权进行创造性探索,不断优化完善党和国家监督体系。对于权力运行中的监督难题,习近平总书记从方法论高度指出,“解决这个问题,不能靠西方所谓的政党轮替和三权分立,根本上要靠党自我革命、自我净化”。在党和国家监督体系的探索和实践过程中,根植于中国特色社会主义制度,中国创新发展出了与世界其他政党和国家不同的特色监督体系,回答了一系列历史性、世界性难题,向世界展示了具有中国特色的监督体系建构方案。作为一项复杂的系统工程,党和国家监督体系取得了创新性突破和历史性成效,集中彰显了中国特色社会主义制度的优越性和先进性。尤其是党的十八大以来,党和国家监督体系进一步系统建构和集成创新,突出自身监督模式和治理特色,形成了从单项突破到系统建构、从试点探索到集成创新、从重点监督到全面覆盖的系统化演进趋势。对党和国家监督体系系统建构、集成创新的深入分析,对于助力新时代党和国家监督体系取得更多制度性成果和更大治理成效,具有重要的理论和现实意义。

一、党和国家监督体系的生成

党和国家监督体系是中国特色社会主义制度和国家治理体系的重要组成部分。强化对权力运行的全面监督,对于国家制度和治理体系有效运转具有重要的支撑作用。作为一个不断演进和优化的治理系统,党和国家监督体系是在长期的探索实践中形成,其内涵也在不断丰富完善。不同于代表资产阶级利益的资本主义国家监督体系,党的百余年奋斗历史和伟大成就证明了,中国共产党始终能保持自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的先进性和纯洁性属性,并领导形成了具有中国特色的、有效的党和国家监督体系。

(一)党和国家监督体系的历史演进

党和国家监督体系的探索、建立和完善贯穿了百余年党的奋斗历程,是理论不断丰富、实践和制度不断取得成就的综合体现。中国共产党建立伊始便把马克思列宁主义的基本原理同中国实践结合,高度重视党内监督工作,不断对党和国家监督体系进行积极的理论和实践探索,并将有效经验做法及时提炼上升为监督制度规范。

在新民主主义革命时期,党的监督体系开始萌芽和初步建立,在纪律检查机构设立方面不断探索发展。1921年,党的一大通过的党的第一个纲领要求,从一定数量的党员中选举产生具有监督职能的执行委员会。1926年,中共广东区执行委员会设立监察委员会,成立了中国共产党历史上的第一个纪律检查机关。1927年,党的五大选举产生了中国共产党历史上第一个中央纪律检查监督机构——中央监察委员会,并在之后修正的党章中,专列了“监察委员会”一章,规定了中央监察委员会的职责。1945年,党的七大党章再次专列“党的监督机关”一章。这一时期的权力监督主要是以党内监督为主,注重纪律建设和制度建设。

新中国成立后,对权力的监督开始从党内监督扩展到国家监督。1949年11月,中央政治局会议决定成立中央及各级党的纪律检查委员会,开始了监督体系在社会主义革命和建设时期的探索和发展。1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议决定设立国家监察部。在这一时期,党内监督、国家监察、司法监督、民主监督等开始逐渐具备基本雏形。

进入改革开放和社会主义现代化建设新时期后,党和国家监督体系不断建构和完善。1978年12月,党的十一届三中全会决定恢复重建中央纪律检查委员会。1987年6月,国务院监察部组建成立。1993年,党中央决定中央纪委和监察部合署办公,实行“一个机构、两块牌子”工作机制。1997年,党的十五大提出了“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,部门各负其责,依靠群众的支持和参与”的权力监督格局。2003年12月,中共中央颁布《中国共产党党内监督条例(试行)》,全面、系统地规定了党的监督的重点对象、重点内容、监督职责、监督制度等。2007年,党的十七大通过的党章,进一步突出加强党的监督制度建设。这一时期形成了党领导下的包括党内监督、行政监督、人大监督、司法监督、统计监督、审计监督、民主监督等在内的监督体系,但同时也存在党内监督、监察监督力量分散,监督体系的制度权威性不足的历史局限。

面对国内外形势深刻复杂变化,党的十八大后,以习近平同志为核心的党中央将“全面从严治党”纳入“四个全面”战略布局,坚强有力领导完善党和国家监督体系,推动监督体系进入了集成创新发展的新时代。为了回应新时代全面从严治党和党治国理政的新形势新要求,习近平总书记深刻指出:“我们要通过行动回答‘窑洞之问’,练就中国共产党人自我净化的‘绝世武功’”,并给出了党为跳出历史周期率的“第二个答案”:党的自我革命。党的十八大以来,党中央对党和国家监督体系集中统一领导和系统决策部署,推动设立国家监察委员会和地方各级监察委员会,构建巡视巡察上下联动格局,构建以党内监督为主导、各类监督贯通协调的监督机制,构建起一套行之有效的权力监督制度,新时代党和国家监督体系逐步成熟定型。形成了内容协调、程序严密、配套完备、高效管用的制度体系。

(二)新时代党和国家监督体系的基本内涵

党和国家监督体系的建构和内涵在适应国家治理的需要中不断丰富和完善。从党和国家监督体系的理论逻辑、制度逻辑和实践逻辑的角度来看,新时代党和国家监督体系是在马克思主义中国化时代化最新成果引领和党中央集中统一领导下,一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革的重大政治体制改革成果和标志性实践成果,是中国特色社会主义制度和国家治理体系的重要组成部分。新时代党和国家监督体系是由党全面统一领导党风廉政建设和反腐败工作,以党内监督为主导,推动纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视监督等监督衔接贯通协同,实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖的权威高效的监督体系,是中国特色社会主义监督理论、监督制度、监督实践的有机统一体。

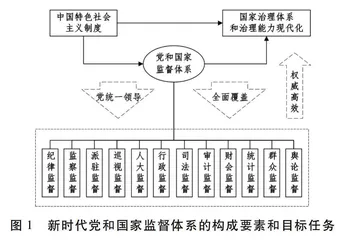

习近平总书记在二十届中央纪委二次全会上指出:“健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要标志。”从党和国家监督体系的运行来看,党统一领导多元监督主体按照特定组织结构、制度措施、运行机制,对党和国家权力运行和公职人员等监督客体进行全面全周期监督。作为主要的监督力量和监督要素,纪委监委监督发挥着协助引导推动的专责监督功能,同党委(党组)全面监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督,以及与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、财会监督、统计监督、群众监督、舆论监督等各类监督贯通协同(图1)。

二、党和国家监督体系的系统建构

制度体系的系统完备性和科学规范性是体系运行有效性的重要先决条件。当今世界正经历百年未有之大变局,国内外风险挑战复杂多变,党和国家改革进程中面临着许多深层次的体制机制问题。全面深化改革,涉及党和国家方方面面,单项突破、条块分割的改革设计已无法进一步系统地、协同地完善和发展中国特色社会主义制度。党的十八大以来,党中央坚持系统观念、加强统筹谋划,系统建构党和国家监督体系,紧紧围绕“党统一领导、全面覆盖、权威高效”的目标要求和价值导向,一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革,监督制度的科学化、规范化、程序化水平不断提升,监督体系的系统功能良好发挥、治理效能持续释放,有力推动了国家治理体系和治理能力现代化。

作为党和国家的指导思想,马克思主义认识论和方法论特别强调系统观。“关于自然界所有过程都处在一种系统联系中的认识,推动科学到处从个别部分和整体上去证明这种系统联系”,这一思想历来贯穿在党治国理政的战略自觉中。作为马克思主义思想和中国特色社会主义思想理论的生动诠释和有力实践,党和国家监督体系的系统建构中凝聚了丰富的理论智慧、实践经验和制度优势,深入研究该体系的首要任务是剖析其系统构成和蕴含在其中的功能。

(一)党和国家监督体系的系统构成

中国共产党在领导革命、建设、改革百余年中不断积累和凝练监督权力运行的成功经验,塑造了系统而坚实的理论、组织和制度基础。党和国家监督体系能构建成为一体推动和落实的科学规范性、系统完备性、运行有效性的系统,关键在于理论系统、组织系统和制度系统三个子系统相互支撑、有机统一。较为完备的理论系统,为党和国家监督体系的系统建构提供了科学的行动先导。同时,党和国家监督体系从理论探索到系统实施,也有赖于严密的组织系统和规范的制度系统。严密的组织系统是党和国家监督体系系统建构的力量支撑和资源储备,制度系统为党和国家监督体系系统建构提供权威性和规范性保障。三个系统从不同层面有机融合,协同塑造了党和国家监督体系现代化发展的软硬实力。

一是党和国家监督体系的理论系统。马克思主义公权力监督理论和中国特色社会主义思想中关于权力监督的理论,为党和国家监督体系理论系统的形成奠定了坚实基础。在创立科学社会主义理论时,马克思和恩格斯便对未来社会主义国家进行权力制约和监督问题进行了有益的理论探索,提供了社会主义国家权力监督理论构建的丰富源泉。马克思和恩格斯还从加强权力监督方面提出了具体举措,包括人民普遍参与立法权、实现“议行合一制”的政权体制、对国家公职人员实行选举制、撤换制和底薪制等,为社会主义国家提供了深刻而富有预见性的思想源泉。列宁在继承这些权力监督思想基础上,进一步提出了加强对党和国家最高权力监督的观点,并在苏联政治实践中产生了积极进步的影响。中国共产党成立之后,把马克思列宁主义的基本原理同中国监督实践相结合,毛泽东同志给出了跳出“历史周期率”的第一个答案,强调“让人民来监督政府”。邓小平同志强调“要有专门的机构进行铁面无私的监督检查”。江泽民提出“治国必先治党,治党务必从严”。胡锦涛提出要“建成完善的惩治和预防腐败体系”。

作为马克思主义中国化的最新理论成果,习近平新时代中国特色社会主义思想是结合中国改革和发展伟大实践进行的理论创举,也是继续坚持和发展中国特色社会主义的行动指南,更是系统构建党和国家监督体系的总体方法论。

二是党和国家监督体系的组织系统。组织路线服务于政治路线,党的力量来自组织。中国共产党作为组织型政党,能够领导、组织与动员广大党员和人民,在实现国家战略使命过程中发挥组织化力量,原因在于其超强国家机构和超级政治组织的双重属性。作为当今世界最大的政党,中国共产党已形成了包括党的中央组织、地方组织、基层组织在内的严密组织体系。党的统一领导能够统筹协调监督体系各种组织资源,保障监督工作在决策部署指挥、资源力量整合、措施手段运用上更加协同。党的组织优势的发挥离不开组织内部有序分工和组织协调力量。对于解决“大党独有难题”,尤其迫切需要自上而下的组织领导力、组织推动力和组织执行力,以此来保障自我革命战略部署的全面、系统、整体落实。与此同时,党的先进性和纯洁性是自我净化党和国家“肌体”的关键要素,纪律监督、巡视巡察监督等方式是时刻保持党性,全方位立体式发挥党的引导协调、动员组织能力的具体实现。