规范敏捷式监管:金融数据开放的监管挑战与完善路径

作者: 陈天昊 徐玮

摘要:规范敏捷式监管将规范体系与敏捷治理相结合,既以规范体系为“锚”,为市场主体的有序交往提供稳定的规范预期;同时谋求“监管行为-监管规则-法律规范”这一全流程的敏捷化,以更好地适应数字技术带来的不确定性治理挑战。金融数据开放是践行规范敏捷式监管的典型应用场景,提炼域外开放银行改革经验,以监管推动金融数据开放,应当构建包含数据资源开放、数据要素流动、数据权益配置三个维度的政策框架。我国当前金融数据管理体制存在数据资源开放范围过窄、数据要素流动成本过高、数据权益配置结构失衡这三方面机制障碍。以规范敏捷范式监管为指引,我国应推动形成以《金融数据开放条例》为核心的规范体系,依法依规扩大金融数据开放范围,构建金融数据开放标准、交易平台及协同监管机制,并优化数据权益配置结构。

关键词:规范敏捷式监管;金融数据;数据开放;开放银行

中图分类号:D912.28 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2023)06-0142-015

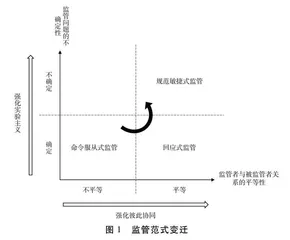

面对数字技术的蓬勃发展,如何塑造能够适应数字时代的新的监管范式,乃是我国行政管理研究的重要理论议题。由命令服从式监管到回应式监管,既有监管范式的革新主要源于监管者与被监管者之间地位的逐渐平等,而随着新兴技术的快速发展,治理问题的不确定性日益凸显,使得敏捷治理等新的监管理念不断涌现。在梳理既有监管范式及理念的发展脉络基础上,本文提出规范敏捷式监管的新范式,以支撑监管应对数字技术快速变迁所产生的不确定性治理难题。

在建设数字中国、发展数字经济的大背景下,如何推动数据要素开放共享,成为当前数据监管部门面临的紧迫政策议题,这也为上述规范敏捷式监管范式的实践提供了应用场景。习近平总书记指出:“数字经济事关国家发展大局”“是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”。【《习近平在中共中央政治局第三十四次集体学习时强调 把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展》,《人民日报》,2021年10月20日第1版。】2022年12月中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称《数据二十条》),提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度,以激活数据要素潜能、赋能实体经济、推动高质量发展。2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,将“畅通数据资源大循环”列为数字中国建设的“两大基础”之一,要求“构建国家数据管理体制机制”“释放商业数据价值潜能”。2023年3月,中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,明确提出组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,推进数字中国、数字经济、数字社会的建设。

当前,公共数据开放共享已引发学者普遍关注,【如李重照和黄璜(2019)、李珒(2021)等研究了公共数据在政府系统内部的跨层级跨部门共享的障碍、影响因素及对策;而郑磊(2015)、胡业飞和田时雨(2019)、胡业飞和孙华俊(2021)等则研究了政府向社会公众开放公共数据的价值目标、影响因素及模式选择。参见:李重照、黄璜:《中国地方政府数据共享的影响因素研究》,《中国行政管理》,2019年第8期;李珒:《协同视角下政府数据共享的障碍及其治理》,《中国行政管理》,2021年第2期;郑磊:《开放政府数据研究:概念辨析、关键因素及其互动关系》,《中国行政管理》,2015年第11期;胡业飞、田时雨:《政府数据开放的有偿模式辨析:合法性根基与执行路径选择》,《中国行政管理》,2019年第1期。】而围绕数据监管部门如何推动商业数据价值潜能释放的研究尚付之阙如。在商业数据中,个人和企业的金融数据标准化程度高,实际持有者普遍具备较强的数据利用和风控能力,并且在完善社会征信、防范网络诈骗等应用场景具有巨大潜能,可更好地助力普惠金融并赋能实体经济。一直以来,开放银行(Open Banking)改革构成金融领域推动企业及个人数据开放的重要实践,乃指银行与第三方开发者共享和利用客户授权的数据以构建特定应用程序和服务的商业模式。【OECD, “Data Portability in Open Banking: Privacy and Other Cross-Cutting Issues”, OECD Digital Economy Papers, No.348 (2023), p.5.】各国政府在推动开放银行的改革中都扮演了重要的角色,截至2021年10月,全球已有包括英国、美国、新加坡在内的49个国家积极推进开放银行政策,另有31个国家已展开积极讨论。【Babina, Tania, Greg Buchak and Will Gornall, “Customer Data Access and Fintech Entry: Early Evidence from Open Banking”, SSRN Electronic Journal, (2022), p.1.】近年来,我国监管部门也已围绕金融数据开放展开研究,但囿于诸多不确定挑战,至今尚缺乏系统性政策出台。

本文将首先回顾既有监管范式变迁的理论脉络,提出规范敏捷式监管的理论框架;然后分析域外开放银行的改革实践,提炼以监管推动金融数据开放的一般性政策内容;最后结合我国监管推动金融数据开放的机制障碍,以规范敏捷范式为指引提出以监管推进我国金融数据开放的对策建议。

一、数字时代的监管范式:规范敏捷式监管

改革开放以来,我国政府逐渐由指令型政府转向监管型政府(Regulatory State),日益通过制定宏观政策、运用法律及经济等多种工具实现经济调节与社会管理。【刘鹏:《中国监管型政府建设:一个分析框架》,《公共行政评论》,2011年第2期。】近年来,数字技术的快速发展带来了越来越多的不确定治理难题,这呼唤新的更具适应性和敏捷性的监管范式。

(一)监管范式变迁的理论脉络

命令服从式监管(Command and Control Regulation)是一种传统的政府监管范式,依循此种范式,政府以惩戒为后盾,无差别地对被监管者强制执行法律的规定。这一范式的有效运作预设了监管者与被监管者的不平等地位:被监管者被视为应当被动服从政府命令的客体。而随着市场经济的发展,被监管者的主体意识日益增强,上述预设显然越来越与现实不符:被监管者不仅可能对监管命令抱持消极态度,更可能采取策略性手段予以抵制,从而导致监管失灵。作为对命令服从式监管的超越,回应式监管(Responsive Regulation)于1992年被提出,【Parker, Christine, “Twenty Years of Responsive Regulation: An Appreciation and Appraisal”, Regulation & Governance, vol.7, no.1 (2013), pp.2-13.】其仍强调在法律的框架下实施监管,但主张给予监管者更为充分的裁量权,让其能够根据被监管者应对监管的动机灵活调整监管策略,最终寻求对被监管者的塑造,使其不仅主动服从监管,还能与之展开积极协同。【杨炳霖:《回应性监管理论述评:精髓与问题》,《中国行政管理》,2017年第4期。】可见,回应式监管的关键在于尊重被监管者的主体地位,并激发和引导被监管者的主体性,最终形成监管合力,提升监管实效。

需要注意的是,无论是命令服从式监管还是回应式监管,其所面对的治理难题及可供选择的治理手段,都具有较高的确定性,困难之处主要在于执行成本过高、被监管者缺乏守法动机等问题。【罗伯特·鲍德温、马丁·凯夫、马丁·洛奇:《牛津规制手册》,宋华琳、李鸻、安永康、卢超译,三联书店2017年版,第140页。】而进入数字时代,数字技术的指数级创新及相关商业模式的加速迭代正导致新兴的、不确定的治理难题不断涌现,无论是监管者还是被监管者都难以提前预料,监管双方日益陷入共同无知的境地。此时,仅仅依靠二者之间展开协同合作已不足以应对,还需提升监管对于技术发展的适应性和敏捷性。

2018年,世界经济论坛提出敏捷治理(Agile Governance)的监管理念,其指“一套具有柔韧性、流动性、灵活性或适应性的行动或方法,是一种自适应、以人为本,以及具有包容性和可持续的决策过程”。【薛澜、赵静:《走向敏捷治理:新兴产业发展与监管模式探究》,《中国行政管理》,2019年第8期。】敏捷治理的监管理念突出强调政策制定的时间敏感性(Time Sensitivity),【World Economic Forum, “Agile Governance: Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial Revolution”, White Paper, (2018), p.6.】并要求监管者与被监管者更为密切地展开合作,以“下手快、力度轻”的治理措施进行监管试探,并根据结果反馈及时调整。【薛澜、赵静:《走向敏捷治理:新兴产业发展与监管模式探究》,《中国行政管理》,2019年第8期。】应当看到,敏捷治理是对实验主义治理(Experimentalist Governance)的发展。实验主义治理于2010年被提出,旨在应对在卫生保健、教育、残疾人护理、转基因政策、环境保护等方面治理的不确定性挑战,【

Sandra Eckert,and Tanja A. Brzel, “Experimentalist governance: An introduction”, Regulation & Governance, vol.6, no.3 (2012), pp.371-377.】主张监管者与被监管者应当共同学习、边学边干,在实践中循环评估监管对策。【黄斐:《挑战不确定性:实验主义治理的逻辑与实践——评Experimentalist Governance in the European Union:Towards a New Architecture》,《公共管理评论》,2016年第1期。】以实验主义的治理理念为基础,敏捷治理进一步考虑到了数字技术迅速发展的特点,要求监管双方以更高的速率完成实验主义治理的循环迭代。

回顾上述监管范式的变迁历程,可以提炼驱动监管范式变迁的两个关键变量,即,监管者与被监管者之间的平等性,以及监管问题本身的不确定性。具体而言,在面对确定的监管问题时,随着被监管者主体地位的提升,有效监管的需求会驱使监管者日益重视被监管者的动机,并希望通过调动后者的能动性强化彼此协同。而随着监管问题的不确定性提升,仅依靠彼此的协同已不足以应对双方皆未知的挑战,因此就进一步要求监管者与被监管者践行边干边学的实验主义理念,通过不断试错去摸索恰当的解决方案。

图1 监管范式变迁

然而,有必要反思的是,无论是命令服从式监管还是回应式监管,皆以在法律框架下实施监管为基本预设,而在敏捷治理与实验主义治理中,为了应对不确定的治理难题,法治的地位明显弱化。依据实验主义治理的理论框架,法律可以被政策所取代,“立法权向行政机构的转移既宣告了社会治理中实验主义的兴起,也宣告了‘政策型治理’的兴起”。【张乾友:《朝向实验主义的治理——社会治理演进的公共行政意蕴》,《中国行政管理》,2016年第8期。】由此,要实现有效的治理,所需的便是对政策进行敏捷实验,“政策属于实验传统的范畴,任何政策的出台实际上都是一场社会实验”。【张乾友:《朝向实验主义的治理——社会治理演进的公共行政意蕴》,《中国行政管理》,2016年第8期。】世界经济论坛提出敏捷治理的理念,所强调的也是“政策的敏捷制定(Agile Policy-making)”。【World Economic Forum, “Agile Governance: Reimagining Policy-making in the Fourth Industrial Revolution”, White Paper, (2018), pp.8-10.】可是,有必要认识到,仅强调以政策的敏捷制定来实施治理,而忽视法治的基础性地位,可能会因为动摇交往主体的稳定规范预期,而难以取得好的治理绩效。在社会学看来,“行动者的行动选择具有高度的不确定性,高度依赖于另外一方行动者的选择可能性与实际做出的选择。而另外一方的行动同样是高度不确定的,高度依赖于自己一方行动的可能性与实际做出的选择”,帕森斯将此种人与人互动所面临的双重的不确定性和双重的依赖性称为“双重偶联性”。【泮伟江:《双重偶联性问题与法律系统的生成卢曼法社会学的问题结构及其启示》,《中外法学》,2014年第2期。】要克服该双重偶联性,就需依靠法律系统为自我与他者对对方的规范性预期提供担保。具体而言,在监管者与被监管者的互动中,无论哪一方的行为违背了法律,法律系统都会将其判定为违法并给出规范上的否定性评价,以维持失望一方对未来的规范性期待,而不至于使其基于“期望的不断循环复归”而陷入“镜像推理”的猜疑与对抗。【芭芭拉·福尔特纳:《哈贝马斯:关键概念》,赵超译,重庆大学出版社2016年版,第 93-94页。】可以看到,克服双重偶联性的关键,在于互动各方共享一套稳定的一般性规则,以此来担保自我对他者未来行为的规范性期待。由此,本文主张,在数字时代实施监管,应将规范体系与敏捷治理相结合,秉持规范敏捷式监管的新范式。