高质量发展背景下实现“双碳”目标的风险挑战与路径选择

作者: 朱信凯 龚斌磊

摘要:实现碳达峰、碳中和的目标,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。当前,我国人口结构、投资效率以及能源供需等方面的结构性矛盾是实现“双碳”目标的主要挑战。中国需要用相比于西方更短的时间实现“双碳”目标,因而面临着技术、经济、社会等层面的更大挑战。在实现“双碳”过程中,需要面对经济、金融、社会等一系列风险,处理好“经济增长和节能降碳”这对关系,防止过度反应,确保安全降碳,通过构建“1+N”政策体系、发展“双碳”产业、建立健全“双碳”投资市场、加大“双碳”技术研发、协同推进大气污染治理和“双碳”治理等多重渠道确保我国顺利实现碳达峰、碳中和的目标。

关键词:碳达峰;碳中和;高质量发展;转型风险

中图分类号:X321文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)03-0013-0011

一、推进“双碳”工作是统筹高质量发展的必然选择

人类只有一个地球。随着世界工业化、现代化进程的持续推进,因发展所产生的资源环境问题逐渐凸显。近年来,资源与环境公共事件时有发生,全球生态环境状况、经济长期增长乃至全球公共治理面临重大挑战,国内国际亟待达成保护资源环境、转向绿色发展、承担国际责任的共识。党中央高度重视绿色发展议题,提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,其中“绿色”作为新发展理念的重要组成部分,不仅涉及当前的经济发展质量和与之相关的国内国际治理,还关系到子孙后代的发展空间与未来福祉。扎实做好碳达峰、碳中和工作是贯彻新发展理念、加强生态文明建设的重要战略举措。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出了“力争二氧化碳的排放到2030年达到峰值,努力争取2060年的时候实现碳中和”的“3060目标”,这既是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,也是构建人类命运共同体的庄严承诺。实现碳达峰、碳中和,不仅有利于推动经济结构转型、保障能源安全、进一步实现经济高质量发展,也有利于顺应国际形势,增强国际话语权刘满平:《我国实现“碳中和”目标的意义、基础、挑战与政策着力点》,《价格理论与实践》,2021年第2期。。

“3060目标”提出一年多来,从中央到地方,从产业布局、规划到科技创新等各领域,围绕“双碳”目标的工作正在积极推进,但社会各界对实现碳达峰、碳中和目标背景下经济形势的把握还存在不足,对“双碳”与经济高质量发展之间关系的认识还存在局限,对实现“双碳”目标路径的理解还存在偏差,对“双碳”转型过程中的风险考虑不充分,有可能会影响“双碳”目标的最终实现。因此,分析中国实现碳中和、碳达峰目标背景下的形势与条件,剖析通过实现“双碳”目标助推经济高质量发展的路径,以及提出“双碳”转型过程中的潜在风险,具有重要的理论和现实意义。

二、实现“双碳”目标需把握当前的形势与挑战

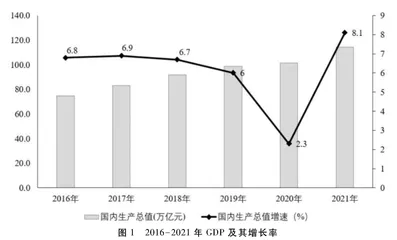

新冠肺炎疫情暴发以来,中国经济顶住压力,展现出了强大的韧性,2021年中国GDP同比增长81%(图1),在疫情对全球经济造成严重冲击的情况下,中国经济依然呈现出快速恢复态势,经济长期向好的基本面没有改变,发展韧性持续显现,中国经济正处于从高速增长转向高质量发展的阶段。在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的关键时期,中国经济高质量发展仍然面临一系列的机遇与挑战。习近平总书记多次强调,高质量发展不仅仅是经济层面的概念,更是涉及社会发展方方面面的概念,其中,通过创新驱动提升全要素生产率是中国经济高质量发展的一大重点,汤铎铎、刘学良、倪红福、杨耀武、黄群慧、张晓晶:《全球经济大变局、中国潜在增长率与后疫情时期高质量发展》,《经济研究》,2020年第8期。刘志彪、凌永辉:《结构转换、全要素生产率与高质量发展》,《管理世界》,2020年第7期。也是实现“双碳”目标的重要举措。经济长期向好的态势,为中国举全国之力实现“双碳”目标奠定了坚实基础,但经济内部结构的不平衡性也为中国实现“双碳”目标带来了一定的挑战与新要求。主要体现在以下三个方面:

(一)人力资本结构存在不均衡性

城镇低碳产业和数字经济等新模式、新业态的产生对以劳动力和智力为代表的人力资本在城乡、区域与行业间的动态平衡提出了新要求。随着市场经济的发展,中国城乡、区域和行业间的要素流动不断加快,城镇化进程不断加快,农村劳动力不断向城市转移。教育事业的发展为中国提供了大量具有较高人力资本的劳动者。低碳产业和数字经济的发展需要现代城市作为其生根发芽的载体,从需求侧来看,其较高的前期固定投入需要较大市场来消化,而较高城市人口规模也可以为数字经济带来规模效应。从供给侧来看,较高的人口素质可以为低碳产业和数字经济的发展贡献足够的人才。因而当前城市规模的不断扩大和城市人口素质的不断提升,为低碳产业和数字经济等“双碳”友好型产业的发展奠定了较好的基础。但劳动力要素在城乡、区域和行业间的不平衡性,也是阻碍低碳产业和数字经济长期稳定发展的潜在威胁。从城乡结构来看,根据《中国统计年鉴2020》数据,2019年中国的农林牧渔劳动力数量占到全国各行业劳动力数量的25.1%,但农林牧渔业创造的GDP仅为当年中国GDP的7.1%,客观上看,农业就业占比与农业GDP比例不对称的结构性失衡仍没有得到有效解决,城镇化滞后于工业化的问题依然比较突出黄祖辉、邵峰、朋文欢:《推进工业化、城镇化和农业现代化协调发展》,《中国农村经济》,2013年第1期。。同时,由于职业教育的发展以及高等教育环节专业的设置一定程度上落后于当前经济社会发展的需要,导致中国高等教育和职业教育下劳动力的能力结构无法较好地与当前产业发展需要相适应,与“双碳”密切相关的部分领域人才严重短缺,人才结构不均衡的情况比较突出。

(二)基建投资结构有待进一步优化

当前,中国的人均资本存量依然显著低于以G7为代表的发达国家,扩大有效投资仍然是当前最重要的任务之一。然而,自2009年以来,中国的资本形成总额对GDP增长的拉动持续下降白重恩、张琼:《中国的资本回报率及其影响因素分析》,《世界经济》,2014年第10期。(图2),投资对经济增长拉动作用的日渐乏力,成为影响中国经济高质量发展的重大隐患。基础设施作为经济发展的先导,扮演着拉动经济增长的重要角色张学良:《中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应》,《中国社会科学》, 2012年第3期。,而加快新基建,既是应对经济下行、稳定经济增长的短期举措李晓华:《面向智慧社会的“新基建”及其政策取向》,《改革》,2020年第5期。,又是创造新的生产力,为新制造、新服务、新消费打开广阔空间的前瞻性战略贾康:《新基建:既是当务之急,又是长远支撑》,《党政研究》,2020年第4期。。“双碳”背景下,传统基础设施的智能化、数字化改造以及新能源汽车充电桩、5G、大数据中心等新型基础设施建设的巨大需求有望成为扩大有效投资的重要依托曹红艳:《“双碳”目标下新基建加速绿色化》,《经济日报》,2022年1月17日第6版。。已有研究显示,和传统的基建相比,同样的投资总额下新基建的投资对经济和就业的拉动作用更为明显,同时,在建设和运营过程中,新基建也能起到相较于传统基础设施更好的节能减排效果,减排率达到7.24%,并依然存在进一步优化的空间王克、张宇宁、杨心然、徐嘉忆:《新基建投资的真实影响——基于绿色与包容性复苏框架的综合效益评估分析》,中国绿色与包容性复苏观察政策简报,2021年9月29日。https://www.greenpeace.org.cn/wp-content/uploads/2021/09/new-infrastructure-report.pdf.,因此,发展“双碳”导向的新基建,可以实现有效投资增长目标与节能减排目标二者激励相容。

(三)能源结构有待持续优化

中国是世界第一大能源生产和消费国,但从能源利用的效益来看,中国经济增长对能源、资源的依赖依然过重,从能源消费的结构来看,中国的能源消费过于依赖煤炭资源林伯强、姚昕、刘希颖:《节能和碳排放约束下的中国能源结构战略调整》,《中国社会科学》,2010年第1期。,上述两点不利于中国实现节能减排与经济高质量发展二者的激励相容。具体来看,一方面,在“富煤、贫油、少气”的能源禀赋约束下,中国能源消费仍以煤炭为主,占能源消费的一半以上,石油的对外依存度超过70%,非化石燃料在能源供给中所占的比重较小龚斌磊:《页岩能源革命:全球石油天然气产业的兴衰和变迁》,浙江大学出版社2020年版,第60-61页。,因此,在当前基础上进行“去化石燃料”的能源转型,需要经历相当长的阵痛期和调整期;另一方面,根据《中国能源统计年鉴2020》的数据,中国能源加工转换效率虽然从2001年的697%上升至2019年的723%,但能源消费量与二氧化碳排放总量持续上升(图3),2020年约占全球总量的三分之一,当前中国的人均碳排放在7吨左右,这一碳排放规模使中国在国际上承受着很大压力。总而言之,中国当前尚未实现GDP增长与能耗排放的有效“脱钩”,因此,在“双碳”目标下,需要在各领域控制能源使用总量和强度,进一步调整能源消费结构林伯强、刘希颖:《中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略》,《经济研究》,2010年第8期。,降低化石燃料的使用,提升非化石燃料比重,提高能源加工的转换效率,提升单位能源消耗的经济产出,以能源转型带动“双碳”目标实现。

通过上述分析可以看出,人力资本、有效投资、能源结构三个方面的结构优化构成了当前实现碳中和、碳达峰的重要条件。在上述背景下,中国宣布力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,不仅是党中央立足于发展阶段和国情实际作出的重大战略决策,也是构建新发展格局的内在要求。“双碳”建设与中国的人口、投资与能源消费转型相辅相成,互为因果,作为一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,碳达峰、碳中和将积极推动产业革命、技术革命和能源革命,不仅有利于中国有效助推经济高质量发展,同时也能顺应国际形势、增强国际话语权。

三、先立后破,积极防范转型风险

从发达国家的碳排放路径来看,实现碳达峰、碳中和需要经历一个较为漫长的过程,这些国家从二十世纪七八十年代起就实现了自然达峰,并经历了一个较长的碳排放平台期后才逐渐进入下降阶段。也就是说,从碳达峰到碳中和,前后的转变需要经历五十来年,而承诺在2030年前实现碳达峰的目标,意味着中国需要在人均GDP不到1.5万美元的条件下实现达峰,人均碳排放峰值不能超过8吨。与发达国家相比,中国碳排放所到达的峰值水平更低,从碳达峰到碳中和的时间也更短,没有中间平台期的过渡,相较于西方发达国家面临着更大的转型压力胡鞍钢:《中国实现2030年前碳达峰目标及主要途径》,《北京工业大学学报》(社会科学版),2021年第3期。,习近平总书记指出,“中国作为世界上最大的发展中国家,将完成全球最高碳排放强度降幅,用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和”,这不仅彰显党中央的坚定决心,也突出了这一工作的艰巨性和挑战性。中国比发达国家要更早实现碳达峰、峰值水平更低,但客观上,从发展阶段看,中国仍是发展中国家,发展不平衡、不充分的问题依然十分突出,谋求经济增长依然是当前最重要任务,而中国当前在人口、投资与能源消费结构等方面不平衡,意味着在经济高质量发展的同时实现低碳转型,需要付出艰苦卓绝的努力,需要面临一系列转型风险与挑战。

(一)科学认识“双碳”过程中的系统性风险

本文认为,碳达峰、碳中和将带来能源体系和各终端部门基础设施的全面洗牌,这将影响社会各行业的资产情况和利益构成,在微观、中观以及宏观层面带来技术、经济、社会等方面的压力与挑战。

中国计划用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和,这可能伴生经济、金融、社会等多项风险,这些风险还可能在各个主体之间实现传导,也可能诱发跨地区、跨行业的连锁反应,从而对整个经济社会的稳定造成不利影响林卫斌、朱彤:《实现碳达峰与碳中和要注重三个“统筹”》,《价格理论与实践》,2021年第1期。。图4展现了以微观主体为分析对象,采取节能降碳措施可能引发的一系列风险。首先,在对高碳、高排放部门进行低碳化改造的过程中,如果操之过急,则有可能导致微观主体的经营成本增加,在极端情况下,这些依赖传统能源的企业若停工停产,则会导致产品供应不足,因产品供应不足导致的收入减少以及因技术改造所导致的成本增加会压缩企业的短期利润空间,造成企业经营困难,诱发企业倒闭风险,上游(尤其是高耗能的能源行业及其他传统产业)产品的减少又增加了下游企业的成本,使经营风险沿着产业链各环节扩散。其次,企业利润的减少,降低了企业的还款能力,导致债务风险的增加,这一风险容易通过上下游产业链层层传导,最终进入金融系统,并在银行、保险、资本市场等金融行业子系统之间相互传导,比如导致银行不良资产增加、股票与大宗商品价格波动、债券价值减值、保险理赔额增加等,诱发系统性金融风险。再次,企业经营困难将直接导致企业就业稳定器的功能无法正常发挥,失业的增加会影响个人的消费与储蓄行为,反过来影响经济系统不断做大“蛋糕”的进程。总而言之,物流、资金流的人为梗阻会对正常生产生活秩序产生影响,进而影响社会的稳定有序发展,影响民生保障,甚至造成严重的社会问题。

因此,党中央明确提出,转型过程需处理好节能减污降碳过程中的各项关系,“有效应对绿色低碳转型过程中可能伴生的经济、金融、社会风险,防止过度反应,安全降碳”。为实现碳中和愿景下的各行业平稳转型,需要先立后破,积极防范可能存在的转型风险,确保安全降碳。在实现“双碳”目标的过程中,最重要的就是要处理好节能减排与经济发展之间的关系杨博文:《习近平新发展理念下碳达峰、碳中和目标战略实现的系统思维、经济理路与科学路径》,《经济学家》,2021年第9期。。中国能源消费结构和产业结构的状况,决定了在相当长的一段时期内,GDP的增长依然需要依赖相当数量的能源消耗与碳排放。由于低碳技术研发遵循渐进式增长的规律,各微观生产经营主体实现设备的低碳化、电气化改造需要较长的时间跨度,所以,从某种程度上看,维系经济增长和促进节能减排二者在现阶段依然存在较大的冲突,但两个目标又不能偏废任意一方,因此需要在实际工作中,既不能为了经济增长完全忽略环境目标,也不能为了环境目标“一刀切”地人为梗阻经济增长,要把握好节能降碳和经济增长的节奏,利用科技进步与体制机制创新等手段尽可能平滑“双碳”目标实现过程中的经济增长,使节能降碳的步伐总体上与节能降碳的技术水平以及经济发展状况相适应。