组态思维下专业市场多元国际化路径

作者: 杨志文

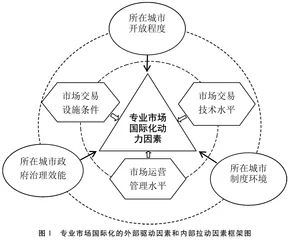

摘要:独具中国特色的专业市场具有极强的正外部效应,其中一些成为推动所在城市经济国际化、国内国际双循环相互促进的重要力量。专业市场国际化的驱动因素大体可分为所在城市的开放程度、制度环境、政府治理效能等外部因素,以及市场交易设施条件、交易技术水平、市场人员受教育水平等内部因素。采用fsQCA方法,对74家专业市场实现国际化拓展的多元路径进行复杂前因条件组合构型分析,识别出内驱力主导型、内外合力型、外驱力主导型这三种类型的四条可行路径,可供不同地区、不同类型的专业市场及地方政府参考。

关键词:专业市场;国际化路径;fsQCA;交易效率

中图分类号:F724.1文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)03-0101-012

一、引言

专业市场的专业性主要体现在交易主体、交易场所、交易行为、交易服务的专业化上,它是专业从事交易活动的市场主体在专业化的交易场所进行专业化的交易互动并获得相关专业配套服务支撑的一种经济组织形式,主要包括线上、线下、线上线下结合三种业态类型①。以批发交易为主,显著区别于直面终端消费者、以零售为主的大型超市、购物中心、仓储式会员店等业态。在中国,专业市场的诞生发展不仅为加快所在地区市场化、工业化、城镇化进程做出了重要贡献,一些还成为驱动区域经济国际化的重要力量。例如,不临边、不靠海的浙江省义乌市在小商品市场国际化进程的带动下,从一个内陆农业小县成长为国际小商品贸易中心,形成了高度开放的经济体系,近15年来全市外贸货物出口额占全国的比重从1/714上升至1/59,超过了全国18个省(自治区),辐射全球233个国家和地区。目前,全国数万家专业市场联动着1000多万户中小微企业发展,影响着1亿多人的就业,其中年成交额超亿元的市场就有4600多家,营业面积总和约3亿平方米,年成交总额超10万亿元数据来源:《中国商品交易市场统计年鉴2020》。。体量如此巨大的专业市场若能实现国际化拓展,对于中国提升开放型经济发展能级和水平、推动国内国际双循环相互促进,将具有十分重要的意义。

那么,专业市场国际化拓展的实现机制是怎样的?作为一种专业化交易经济组织形式,专业市场主要通过提供高效的专业化交易服务形成对科斯所述“市场交易成本”Coase R. H.,“The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics, Vol.3(October 1960),pp.1-44.即“使用价格机制的成本” Coase R. H.,“The Nature of the Firm”, Economica, Vol.4,No.16(November 1937), pp.386-405.的节约,这些交易成本主要包括威廉姆森强调的搜寻成本、谈判成本、签约成本、履约成本等Williamson Oliver E.,“Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractual Relations”, Journal of Law and Economics, Vol.22,No.2(October 1979),pp.233-261.。其内在机制是专业市场通过提供高效的专业化交易服务,使上游的供给主体不用过多关注销售环节而只需专注生产制造环节即可,由此分工和专业化水平随之提高;而专业市场对供给在空间上的集聚能够带来产品和服务的多样化,进而由专业化经济和多样化经济内生形成的报酬递增效应提升了供给主体的内生生产效率比较优势Rosen S.,“Substitution and Division of Labor”, Economica, Vol.45,No.6(August 1978),pp.235-250;Gollop F. M., Monahan J. L.,“A Generalized Index of Diversification: Trends in U.S. Manufacturing”, The Review of Economics and Statistics, Vol.73,No.2(May 1991),pp.318-330;Glaeser E. L. et al.,“Growth in Cities”, Journal of Political Economy, Vol.100,No.6(December 1992), pp.1126-1152.,在国内和国际竞争中居于有利地位。与此同时,专业市场大规模交易活动在空间上的集聚、完善的配套服务支撑体系、市场运营管理机构的专业化制度保障等降低了各种交易费用,促进了交易效率的提升,形成了内生交易效率优势,抵消了分工深化导致交易环节增加而带来的交易费用上升问题,在分工深化与交易费用上升的两难冲突中找到了平衡点杨小凯、张永生:《新兴古典经济学与超边际分析》,社会科学文献出版社2019年版,第72页。。可见,专业市场正是依靠专业化高效交易所形成的内生交易效率优势,促进关联分工结构的演进和市场容量的扩展,由地方向全国进而向世界其他地区延伸,相互割裂的局部市场逐步迈向一体化,最终形成国际化的大市场杨小凯、张永生:《新兴古典经济学与超边际分析》,社会科学文献出版社2019年版,第71页。。

然而,现实观察到的是全国绝大多数专业市场仍聚焦于国内贸易,能够实现国际化拓展的较少。那么驱动专业市场降低交易费用、提高交易效率、促进分工演进、扩大市场容量进而实现国际化拓展的因素有哪些,它们是单独发挥作用还是组合式发挥作用,专业市场的国际化拓展路径是单一的还是多元的,如何使更多的专业市场实现国际化拓展以深度融入国内国际双循环?值得深入探讨。

二、 文献述评

专业市场在许多西方发达国家前工业化时期的经济发展中发挥了重要作用Bromley R. J.,“Markets in the Developing Countries:a Review”, Geography, Vol.56,No.2(April 1971), pp.124-132.,其交易主体作为贸易中间商,通过质量筛选克服逆向选择问题Biglaiser G.,“Middlemen as Experts”, Journal of Economics, Vol.24,No.2(Summer 1993), pp.212-223.;在有信息摩擦的贸易环境下,他们有助于减小搜寻摩擦力,降低国际贸易的信息搜寻成本Rauch J. E., Watson J.,“Network Intermediaries in International Trade”, Journal of Economics and Management Strategy, Vol.13,No.1(March 2004),pp.69-93;Antràs P., Costinot A.,“Intermediation and Economic Integration”, American Economic Review, vol.100,No.2(February 2010),pp.424–428;Blum B.S.et al.“Facts and Figures on Intermediated Trade”, American Economic Review, vol.100,No.2(May 2010),pp.419-423.,尤其是对于实力较弱、无力自建国际营销网络的中小企业而言,能够帮助他们显著降低贸易成本Ahn J. et al.“The Role of Intermediaries in Facilitating Trade”, Journal of International Economics, vol.84,No.1(May 2011),pp.73-85.,促进买者与卖者更好地相匹配Rubinstein A., Wolinsky A.,“Middlemen”, The Quarterly Journal of Economics, vol.102,No.3(August 1987),pp.581-594.。然而,随着西方发达国家工业化的推进,专业市场渐趋衰落甚至消亡,因而西方主流经济学的关注不多。少数学者在考察西方工业化过程时,观察到了专业市场消亡的现象Miller E., “The English Economy in the Thirteenth Century: Implication of Recent Research”, Past and Present, No.28(July 1964),pp.21-40;Bromley R. J.,“Markets in the Developing Countries:a Review”, Geography, Vol.56,No.2(April 1971),pp.124-132.,对专业市场形成、发展、消亡的历史事实及其成因进行了分析Braudel F., Capitalism and Material Life, 1400-1800,New York: Harper and Row,1975;Britnell B.,Campbell, A Commercializing Economy:England 1086 to 1300, Manchester:Manchester University Press,1994;Kowaleski M., Local Markets and Regional Trade in Medieval Exeter, New York: Cambridge University Press,1995.,认为在西方发达国家的快速工业化过程中,许多工业企业在规模扩张后自建营销渠道、创建自主品牌并脱离专业市场的交易网络,导致专业市场逐渐萎缩乃至消亡。这些研究大都基于新制度经济学交易成本的视角,对于认识专业市场的诞生、发展乃至消亡问题具有重要启示。

国内学界对专业市场的研究角度多元、成果丰硕,学者们从交易成本、制度变迁、公共选择、市场秩序扩展、规模报酬递增、专业化分工效应、产业集聚与城市化等角度探究了专业市场诞生发展的动因、功能、特性、外部关联、转型策略等。许多学者引入新制度经济学交易成本概念和新贸易理论规模报酬递增理念阐释专业市场的诞生和发展,认为专业市场是依靠市场制度变革降低搜寻、谈判、签约、履约等交易成本的结果郑勇军、金祥荣:《农村制度变迁中的专业市场》,《经济学家》,1995年第1期。,是一种有利于规模经济不显著的中小企业节约交易成本的制度安排金祥荣、柯荣住:《对专业市场的一种交易费用经济学解释》,《经济研究》,1997年第4期。,制度变迁中的报酬递增和自我强化机制以及显著的交易费用所确定的不完全市场决定了专业市场的长期演进路径金祥荣:《为什么外国没有中国特有?—一种制度演进的路径依赖模式》,《浙江社会科学》,1996年第5期。。专业市场较低的交易费用促使民营企业利用这种“中间品市场”进行专业化分工和协调生产史晋川:《制度变迁与经济发展:“浙江模式”研究》,《浙江社会科学》,2005年第5期。,形成了以专业市场为核心的区域分工协作体系,而市场规模扩大后所建立的内生报酬递增机制,以及由此所产生的投资协同效应与跨区域分工协作网络效应陆立军、杨海军:《市场拓展、报酬递增与区域分工——以“义乌商圈”为例的分析》,《经济研究》2007年第4期。,使中国专业市场跨越了西方发达国家曾经经历的消亡陷阱。一些学者运用产业经济学、空间经济学等理论,将专业市场的兴起归结为所在区域的经济结构特征和增长方式张仁寿:《对专业市场的若干思考》,《浙江社会科学》,1996年第5期。,视其为根植性、社区性的嵌入式地方型市场体系,作为解释新兴区域经济发展模式的重要变量陆立军、王祖强:《专业市场:地方型市场的演进》,格致出版社、上海人民出版社2008年版,第94页。,揭示其对促进区域特色经济形成、带动区域生产要素市场发育、加快区域城镇化进程等的作用谢守红、王平、常梦竹:《义乌市专业市场与城镇化发展互动关系》,《经济地理》,2017年第1期。,并重点探讨了专业市场与产业集群的互动机理陆立军、俞航东、陆瑶:《专业市场和产业集群的关联强度及其影响因素——基于浙江省绍兴市万份问卷的分析》,《中国工业经济》,2011年第1期。、专业市场对推动产业转型升级效应的空间异质性王必达、赵城:《区域产业转型升级中的专业市场效应分析》,《复旦学报》(社会科学版),2019年第5期。等,构建了专业市场与产业集群联动升级模型衣保中、王志辉、李敏:《如何发挥区域产业集群和专业市场的作用——以义乌产业集群与专业市场联动升级为例》,《管理世界》,2017年第9期。。

尽管关于专业市场的研究成果已比较丰富,但涉及国际化的内容相对较少。初期,学者们主要在新古典贸易理论的框架下探讨专业市场国际化的动因和方式,其立论基础是中国相对低廉的劳动力、丰富的自然资源禀赋等形成的外生比较优势,认为经济全球化、贸易自由化、中国外贸体制改革、市场主体经营国际化等是驱动专业市场国际化的主要因素,并总结出两种基本的国际化模式,即开展外贸进出口这一内向型模式和到境外投资办市场这一外向型模式徐锋:《促进浙江专业批发市场国际化发展的探索》,《商业经济与管理》,2004年第6期。。由于专业市场包含数量庞大的企业主体,且往往由企业化的商业主体负责建设、运营、管理等,是一种企业联合体式的超微观经济组织形态,遵循着企业国际化的一般过程,因而一些学者引入企业国际化理论,探讨了专业市场国际化的过程、支撑因素、政策选择等。以Johanson and Wiedersheim-paulJohanson J., Wiedersheim-Paul F.,“The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases”, Journal of Management Studies, Vol.12, No.3(October 1975), pp.305-322.、Johanson and VahlneJohanson J., Vahlne J.E.,“The Internationalization Process of the Firm- A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments”, Journal of International Business Studies, Vol.8,No.1(Spring-Summer 1977),pp.23-32.为代表的北欧学者提出的Uppsala国际化模型强调,企业国际化是一个由国内市场向国际市场三阶段渐进扩张的组织学习过程;以Bilkey and TesarBilkey W.,Tesar G.,“The Export Behavior of Smaller Sized Wisconsin Manufacturing Firms”, Journal of International Business Studies, Vol.8,No.1(Spring-Summer 1977),pp.93-98.、CavusgilCavusgil S. T.,“On the Internationalization Process of Firms”, European Research, Vol.8,No.6(January 1980),pp.273-281.为代表的北美学者构建的出口行为模型,分别将企业的国际化过程划分为从国内营销到国际化战略的六个阶段和五个阶段。在借鉴上述理论成果基础上,国内一些学者将专业市场国际化过程划分为从本地化经营到全国性经营,再到开展国际贸易的内向国际化,最后到开展国际投资的外向国际化这样三个阶段,并提出了专业市场国际化的“三种模式论”于友伟:《浙江专业市场国际化研究》,《对外经贸实务》,2006年第5期。和“四种模式论”徐锋:《我国专业市场国际化的基本模式和发展路径》,《商业经济与管理》,2006年第11期。。同时,探析了专业市场国际化拓展的条件,如较强的国际市场竞争力、坚实的关联产业支撑、发达的配套服务体系、优秀的经营人才队伍、良好的创业创新氛围、政府的科学引导和大力支持陆立军:《“义乌商圈”:形成机理与发展趋势——三论“义乌模式”》,《商业经济与管理》,2006年第6期。等,并从商品的国际化、经营主体的国际化、配套服务的国际化曹荣庆:《论专业市场的国际化模式及其创新——以中国义乌国际商贸城为例》,《经济理论与经济管理》,2008年第2期。以及相应的制度变革、技术创新陈文玲、周京:《义乌传统市场转型升级研究》,《中国流通经济》,2012年第10期。等角度,提出了相关政策建议,突出强调优化贸易制度环境、搭建贸易技术支持平台、改革创新贸易监管方式等对于提升交易效率、促进贸易和经济发展的重要意义杜群阳、郑小碧:《职业中间商空间嵌入与国际贸易模式演进》,《中国工业经济》,2015年第1期。。