虚拟连接:社会组织为何组织化

作者: 王清 张楠

摘要:出于发展和稳定的双重考虑,国家促进社会服务类社会组织的发展,但同时通过分级管理和限制竞争等方式防止社会组织组织化。然而,近年来社会组织之间出现虚拟连接。虚拟连接是指社会组织之间仅建立了关系网络,并没有推动议程设置。政府有效治理的逻辑与社会组织完成任务的逻辑,导致社会组织虚拟连接。一方面,政府基于有效治理的策略挑选社会组织,出现一部门一社会组织的现象;另一方面,社会组织为完成任务,依托政府纵横结构建立联系。社会组织间虚拟连接应政府需求而出现,依政府结构而发展,并没有与国家意志相冲突,但是仍然存在一定风险。

关键词:社会组织;虚拟连接;有效治理

中图分类号:C23文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)04-0077-010

市场化改革后,社会组织获得了更大的生存和发展空间。然而社会组织作为一种组织利益的代表,其表达利益诉求的功能直接与政治系统相关,可能会影响政治系统的稳定性。出于发展和稳定的双重考虑,中国对社会组织的态度较为复杂,一方面,国家需要大力发展公益慈善、社区服务类的社会组织。但是,另一方面,国家对社会组织实行分类管理,采取了防止其组织化的制度设计,通过立法规制,防止社会组织的利益化表达。比如对社会组织进行分类管理,将其纳入不同的系列进行登记管理,采取不同的政策和制度形式加以规范引导;又如采用分级设置、限制竞争等,限制社会组织之间建立横向联系。总之,在社会组织的管理策略上,国家通过分类控制、归口管理、分级设置、限制竞争,打散社会组织,限制社会组织联合。

基层政府同样意识到社会组织联合带来的挑战,但又需要社会组织协助提供公共服务和社会服务。那么,如何既能使社会组织为己所用、又能使其不脱离政府管理的轨道,是一个迫切需要解决的重大问题。然而,在经验观察中却发现,社会组织之间产生了广泛的连接,各种类型的社会组织合作频频。比如环保领域的联盟,“怒江反坝事件”和“26度空调节能行动”;比如减灾的联盟,2008年汶川地震中社会组织合作组建的“5·12民间救助服务中心”“NGO四川地区救灾联合办公室”等社会组织联合平台,2013年雅安芦山地震中成都本土公益组织联合发起的“4·20”联合救援行动。除联盟形态外,还有社会组织组建的聊天室以及非正式接触中的信息交流、资源支持等常态化联系。可见社会组织连接是客观存在的现象。基于此,本文的研究问题是国家促使社会组织分散化,尤其2012年党的十八大之后规范社会组织的发展,但为何社会组织还是出现连接?本文将通过经济发达A区的个案研究,呈现社会组织连接的具体形态,分析社会组织连接的逻辑。

一、社会组织合作:已有研究与理论争鸣

社会组织连接是社会组织合作的一种类型,要回答社会组织连接的形成原因,就要回到社会组织合作这一根本问题,中国社会组织之间的合作关系都有哪些类型?有哪些因素影响社会组织间合作?

(一)社会组织合作的类型

已有研究关注到社会组织之间的合作关系,并且发现组织间的多种合作方式。王小增、杜兴艳:《社会组织间合作:当前我国社会组织发展的理性选择》,《社团管理研究》,2012年第12期。根据合作意愿和制度空间两个维度,本文将我国社会组织间合作形态分为以下四类。

表1我国社会组织间合作形态

合作意愿制度空间高低大战略型合作关系自由型合作关系小支持型合作关系松散型合作关系第一类,意愿低、空间小的松散型合作关系。在国家管控下,当前我国社会组织间合作的空间小,社会组织间合作仍处于初级阶段,绝大部分的社会组织间合作关系都属于此类形态。同一区域存在竞争关系的社会组织多属于此种类型,它们有时会采取双赢的合作方式达到某一共同目标。但是它们之间的合作多为一次性的短期合作,合作内容单一,合作程度浅,合作基础较弱。第二类,意愿高、空间小的支持型合作关系。已有研究主要集中在此类合作形态上,它是近年来出现在我国的一种新的合作形态,多以两种方式存在。一是社会组织间“委托-代理”式合作,比如社会组织和公募基金会间的合作,公募基金会为草根组织设立专项基金,草根组织提供专门的社会服务。第二类更为常见的合作模式是社会组织联盟,不同的社会组织为了解决某些特定问题,协同工作、共同利用资源、共同决策以及共享最终成果。Guo,C.,Acar,M.,“Understanding Collaboration Among Nonprofit Organizations: Combining Resource Dependency,Institutional,and Network Perspectives”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol.34, no.3(2005),pp.340-361.这种类型常见于有共同使命的社会组织间关系,如四川雅安“4·20”联合救援行动,社会组织联合起来的目标是整合救援资源,提高救援效率。然而,这类联盟比较容易引起政府的担心,合作空间很小,在这种形态下,联盟规模比较小,结盟时间短,表现出一定的临时性、随意性和不稳定性。 第三类,意愿高、空间大的战略型合作关系。这类合作关系是最为理想的社会组织间合作状态,本文研究的社会组织间连接即为战略型合作关系。社会组织间有较为强烈的合作意愿,主动建立长期的合作关系,合作的领域、范围、内容较为全面,合作基础牢固。第四类,意愿低、空间大的自由型合作关系。这种类型与松散型合作关系相似,不同的是社会组织间合作受限制少,有较大的合作空间。但此类合作关系在我国较少存在。总体而言,我国社会组织间合作较少,现有的合作更多的是意愿高、空间小的支持型合作关系。

(二)社会组织合作的影响因素

社会组织间合作形态受哪些因素影响呢?已有文献从外生性因素和内生性因素两个角度解释社会组织合作的影响因素。

第一,外生性因素:情境因素。情境因素是促成社会组织间合作的重要因素。Tang,G.,Wang,F.,“What Contributes to the Sustainability of Self-organized Non-profit Collaboration in Disaster Relief? A Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis”, Public Management Review, vol.24, no.3(Octbor 2020),pp.466-488.当社会组织遇到某一共同关注的议题之后,为达成共同目标而发起联合行动,形成社会组织联盟这种合作形态,常见于减灾环保等领域。一是因为大部分社会组织的使命是推动灾害治理、消除贫困、保护环境、保护弱势群体等,解决某些情境下产生的问题。但我国各类社会组织发育不成熟,这些拟解决的问题对应所需要的能力、专业和资源等超过单个社会组织可驾驭的范畴,因此联合各方力量成为社会组织的必然选择。联盟能够集合多个组织的力量,形成在民间动员、理念传播、资源整合、信息共享、技能提升、风险抵御等方面的协同放大效应。二是为解决问题,政府需要社会组织的合作来提供帮助。因为许多情境是突发性的,危害极大,必须立即采取行动,而政府应对非常规突发事件的能力不足,需要借助社会组织力量共同解决突发性问题,这为社会组织间合作提供了空间。

第二,内生性因素:组织因素。组织共识、组织能力、政策企业家等因素都是影响社会组织合作的因素。首先,组织达成共识是组织间合作的前提,共识包括相同的价值偏好、共同的目的以及彼此间的信任。社会组织基于共识,当面对复杂动态的环境时,在实现组织目标、达成组织使命方面形成相互合作的共同愿望,愿意将某些自身利益相关的事务托付给对方。刘春湘、谭双泉:《非营利组织合作网络及其联结机制》,《求索》,2008年第8期。其次,组织能力是决定合作能否实现的关键。组织能力由规模、资源、专业能力等因素决定。其一,组织规模与合作的建立有显著关联。通常小型联盟比大型联盟更活跃,参与小规模合作的社会组织成员更容易受到物质和社会回报的激励。集体行动理论表明,组织越大,成功组建和持续运作的可能性越小,较大联盟的成员难以相互认同,这削弱了组织间联盟的动机。其二,资源也会影响社会组织合作的形成与持续。资源依赖理论将合作视为一种根据资源禀赋控制外部环境不确定性的策略行为。Yanacopulos, H.,“The Strategies That Bind: NGO Coalitions and Their Influence”, Global Networks, vol.5, no.1(February 2005),pp.93-110.在一个开放的系统中,组织需要通过交换获取外部资源来维持生存与发展。马迎贤:《组织间关系:资源依赖理论的历史演进》,《社会》,2004年第7期。有不同资源诉求的组织愿意与其他组织合作,以换取其所缺乏的资源。Richards,J.P.,Heard,J., “European Environmental NGOs:Issues,Resources and Strategies in Marine Campaigns”,Environmental Politics, vol.14, no.1(February 2005),pp.23-41.其三,专业能力是社会组织间达成合作的重要动力。这种专业能力通常来自组织在原有工作领域中积累的品牌效应、工作经验、知识和人才网络。这些因素是获得合作伙伴信任的关键所在。政府在应急防控过程中面临各种挑战,社会组织可以基于专业优势构建合作网络,减缓突发性事件对于社会运行的不确定性冲击。徐浩、张永理:《灾害救援中非营利组织的自合作趋势及其行动逻辑》,《中国行政管理》,2014年第10期。最后是政策企业家因素。具有企业家特质的社会组织领导者,会快速发现与分析问题,形成一个远大的愿景,充分链接资源,加上他们自身拥有的道德和专业知识、能力、受信赖度等,使得他们能够在合作形成过程中充分调动参与者的积极性实现共同愿景。因此,政策企业家对社会组织合作形态产生影响。杨柯:《社会组织间自合作成功的关键因素探讨——以“5·12”汶川地震陕西NGO赈灾联盟为例》,《中国行政管理》,2015年第8期。

(三)进一步的研究空间

学术界对社会组织间合作的研究为下一步研究提供重要的基石。但是,已有关于社会组织间合作的研究存在以下两点发展空间。第一,研究对象大多是临时的、短期的支持型合作,缺乏对长期的战略型合作关系的关注。第二,在对影响社会组织合作因素的研究上,已有分析看到了内生性和外生性两个维度,但没有看到二者的关系,也就是没有看到政府与社会的互动对社会组织间合作的影响,忽略了政府对社会组织的管理恰恰为社会组织间合作提供了空间。本文试图从政府与社会组织双向联系的角度,分析社会组织连接的形成逻辑,阐述政府与社会组织之间的互动如何塑造社会组织的合作形态。

二、虚拟连接:A区社会组织的连接

本文发现社会组织的战略型合作形态——虚拟连接。虚拟连接至少具有如下三方面的特征。第一,在合作主体上,同一区域内与政府有合作项目的多个社会组织之间发生虚拟连接。第二,在合作形态上,社会组织间的连接具有短期性与事务性的特征。社会组织是基于具体事务建立起连接,事务结束后连接就可能中断。第三,在合作程度上,社会组织间的合作程度较弱,它们只是建立了关系网络,共同应对政府交办的任务,并没有通过关系网络组织起来,也没有出现政策倡导。正是在这个意义上,本文将社会组织的这种合作提炼为虚拟连接。

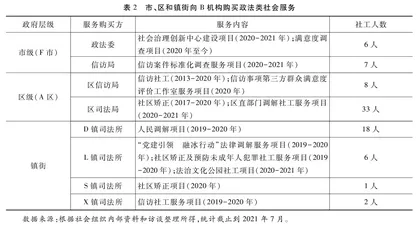

在研究方法上,本文采用案例研究法,选取A区社会组织的虚拟连接作为研究对象。首先,A区地处改革开放前沿地带,是经济发达的沿海城市。2020年A区所在的地级市F市生产总值为10816.47亿元,F市统计局:《2020年1-12月F市经济运行简况》,2021年2月14日,http://www.foshan.gov.cn/gzjg/stjj/tjfx_1110960/content/post_4698799.html。其中A区实现地区生产总值3177.55亿元,全年地方一般公共预算收入247.90亿元,地方一般公共预算支出287.84亿元,全年全区税收总额538.76亿元,F市A区统计局:《2020年F市A区国民经济和社会发展统计公报》,2021年5月17日,http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/zfbm/qtjj/tjgb/content/post_4810418.html。收入规模居五区之首。其次,政府对社会组织的培育和扶持力度加大,A区社会服务的购买规模较大,全区社会组织数量稳居F市首位。2021年6月,全区社会组织1369个,其中民办非企业单位798个。F市A区民政局:《2021年6月A区社会组织基本情况》,2021年7月5日,http://www.nanhai.gov.cn/fsnhmzj/gkmlpt/content/4/4869/post_4869969.html#2074。社会工作发展走在全市最前列。因此,A区社会组织具有数量多、政府购买规模大的特点,为社会组织间的虚拟连接奠定了基础。

本文的经验材料来源于笔者2017年6月到2021年6月间的多次田野调查,采取座谈、访谈、蹲点、参与项目评估、查阅案宗记录和公开资料等方式。一是座谈和访谈。其一,访谈地方政府。走访调查了该区的政法委、信访局、司法所,A区L镇街司法所、A区D镇信访办,与其负责人进行访谈,并参与D镇司法所2019年矛盾调解项目的末期评估和调研,与派出所、诉前和解中心、人社局进行接触与调研,收集了大量一手材料,对A区综治信访工作以及政府与社会组织的关系有了细致的了解。其二,访谈虚拟连接的主体——社会组织。通过对B机构负责人、项目总监进行10次以上访谈,对督导、社工和区、镇街及社区的兼职调解员等进行追踪调研,笔者了解到B机构的整体情况、运行状态、与各政府部门的合作情况。二是查阅政府报告、社会组织的个案案宗记录。通过查阅政府网站和官方新闻的公开资料,整体把握A区综治信访等工作及相关制度的创新实践。通过查阅B机构的案宗记录,获取更具体生动的案例。