算法裁判的理论建构及路径选择

作者: 杨延超

摘要:智能裁判是智能社会治理的重要组成部分。然而,对于人工智能是否适用于司法裁判以及能否进一步强化公平正义,还存在强化说与弱化说二种学说。为了准确把握人工智能应用于司法裁判的困境根源及应对策略,实验团组进行了系列人工智能应用于证据审查、法律事实认定以及法律适用的试验,并以此为基础建构智能裁判的理论体系,包括计算正义理论、机器裁判权理论和算法可辩论理论;其中,计算正义理论强调算法对于推动司法裁判正义具有不可替代的价值,机器裁判权理论则强调以法官为主导、以机器为辅助的裁判格局,算法可辩论理论则强调算法的可辩论性为当事人的权利救济提供有效保障。以智能裁判理论为基础,寻求裁判未来发展的路径:从裁判数字化向裁判智能化转变系总体方向;寻找法官与算法模型的黄金分割点,实现人工智能精准应用系核心所在;构建AI裁判模型算法审查制度则成为智能裁判体系建设的根本保障。

关键词:人工智能;裁判;算法;数据;实验

中图分类号:D926.2; TP18文献标志码:A文章编号:1007-9092(2022)04-0108-015

一、问题的提出

人工智能正在深刻地改变着我们的生活,其中也包括司法裁判的智能化,诸如北京市高级人民法院借助“睿法官”智能系统提升裁判效率;①上海市法院系统也借助“206”智能案件辅助系统提升司法裁判的智能化水平等。②借助于人工智能提升司法效率的愿望,还深受我国当下案多人少司法现状的影响。我国正在全面推进以“裁判”为中心的司法体制改革,配套实施还包括“立案制度改革”“法官员额制”等系列司法改革。③“有案必立、有案必理”的立案制度改革极大增加了法院受理案件数量;④与此同时,“法官员额制”改革又使得法院裁判人员数量受到严格控制,徐隽:《不办案,就应退出法官员额》,《 人民日报 》,2017年2月22日第 18 版。由此所催生我国当下“案多人少”的矛盾进一步加剧。于是,智慧法院的建设也成为司法改革的重要方向,其核心又在于借助于人工智能来大幅减轻法官工作负荷,全面提升司法裁判效率。

人工智能固然可以提升效率,但另一个更为值得探究的问题还在于,它能否增强法律的公平正义。在法的多元价值体系中,公平正义始终位居法的价值首位。那么,人工智能在提升司法效率的同时,是否会牺牲了法的公平价值?裁判智能化到底是强化了法的公平价值还是弱化了法的公平价值?各类学术观点众说纷纭、莫衷一是。总体而言,存在“弱化论”与“强化论”二种学术主张,“弱化论”中具有代表性的学术主张又包括:第一,“算法黑箱”“算法歧视”等理论,上述理论强调人工智能算法具有不可知性或者基于训练样本依赖而可能产生某种先天歧视,罗洪洋、李相龙:《智能司法中的伦理问题及其应对》,《政法论丛》,2021年第1期。这也使得人工智能最终背离了法律的公平性;第二,人工智能的优势在于运算而非情感价值判断,故而还无法对法律案件作出准确裁判,甚至认为“要么彻底抽空价值判断,要么以事实判断替代价值判断”。孙海波:《反思智能化裁判的可能及限度》,《国家检察官学院学报》,2020年第5期。与此同时,“强化论”则坚定主张人工智能将进一步推动法的公平价值,具体而言,“强化论”主要从以下几个维度展开论证:第一,技术中立论,人工智能将摆脱情感影响,从而会让裁判更加客观公正,“对于计算机而言,除非程序设计者把偏见因素引入进来,否则它不会存在这个问题”;李·爱泼斯坦等:《法官如何行为:理性选择的理论和经验研究》,黄韬译,法律出版社2017年版,第425页。第二,司法普惠论,人工智能降低了司法成本,可以让更多人实现司法维权,进而提升了法的公平价值;李鑫:《智慧法院建设的理论基础与中国实践》,《政法论丛》,2021年第5期。甚至认为,人工智能在裁判中的运用对于权利保障、司法公正的实现与司法权威的树立所带来的增益可能远远超过我们当下司法改革所带来的制度收益。章安邦:《人工智能时代的司法权嬗变》,《浙江工商大学学报》,2020年第4期。

需要指出,当下对于裁判智能化的各类主张,并非是在同一语境下完成的。弱化论下情感障碍论,系强调人工智能算法的局限性;强化论下的技术中立论,实则系强调人工智能算法的强大能力。显然,讨论裁判智能化之前,有必要对于当下人工智能及算法概念进行客观的认知。人工智能概念有强弱之分,计算机界大都使用图灵测试标准来划分强弱人工智能。Alan M.Turing,Computing Machinery and IntelligenceParsing the Turing Test,2007, pp.23-65.根据图灵测试的标准,在人和机器交流的过程中,如果人无法区分交流对象是人还是机器即视为通过图灵测试。显然,图灵测试对于计算机的能力提出了极高标准,需要使之具有类似于人一样的思维模式,而人类社会还将长期处在弱人工智能时代,要进入强人工智能时代还需要一个漫长时期。因此,基于对研究价值的现实考量,本文中所使用的人工智能特指“弱人工智能”。

尽管它是弱人工智能,但同样对人类社会产生深刻影响。我们在实验室基于当下主流的神经网络模型进行了系列法律人工智能实验,更为直观地感受到了它在编程逻辑方面的重大变革。人工智能之前的编程系逻辑编程,程序系数由人来设定,人通过改变系数最终改变程序运行结果。人工智能则改变了传统的编程逻辑,程序中的系数不再是由人来设定,而是由机器基于对样本的学习自动产生。与此同时,机器学习还通过搭建多层神经网络急剧增加系数数量,这一切使得人工智能具有一定的自主决策能力。机器学习催生的机器自主决策使之在生产生活领域产生了广泛应用,诸如无人驾驶、人脸识别、语音识别、用户画像等,全面推动了智能社会建设。然而,与社会生产生活实践不同,司法裁判系要对人的权利义务进行评价,事关社会治理与人的基本权利,人工智能是否适合司法裁判,当下还众说纷纭、莫衷一是。

那么,人工智能应用于司法裁判,它到底能帮助法官解决哪些问题?法官与机器的边界在哪里?它又将在哪些方面强化和弱化法律的公平价值?又该如何完善制度设计进一步推动裁判智能化?这些将成为接下来值得深入思考的问题。

二、人工智能与司法裁判之变革

(一)若干法律算法模型的实验

1.若干法律算法模型实验的描述

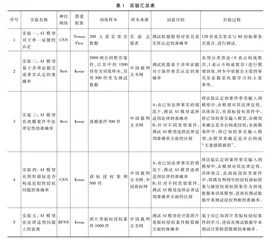

为了深入解析人工智能能否应用于司法裁判,以及它在证据审查、事实认定、法律适用等方面存在哪些优势与劣势,我们在研究过程中采用了人工智能科学实验的方法进行求证,进行了卷积人工神经网络、反向传播人工神经网络等系列实验,其中包括用算法模型对证据真伪进行判断,用算法模型对案件事实进行认定,以及用算法模型测试其在法律适用方面的准确率等。以下为实验的具体情况:

2.关于实验结果

实验结果显示,模型在不同功能上表现的效果差异较大。在实验一中,将模型用于签名真伪的判断上,经过迭代训练后,其最高准确率可达到95.31%;在实验二中,将模型用于多项证据完成事实认定,经过迭代训练后,其最高准确率仅有43.76%;在实验三中,将模型用于离婚案件的定性,经过迭代训练后,其最高准确率仅有45.87%;在实验四中,模型在图形商标侵权近似判断方面,经过迭代训练后,其准确率可达到81.39%;在实验五中,模型在法律适用方面,经过迭代训练后,其最高准确率可达到85.89%。上述五项实验显示,模型在签名真伪审查、图形商标近似侵权判断、法律适用方面的准确率最高均可超过80%;然而,在离婚案件的定性分析以及基于多项证据完成事实认定方面,其最高准确率均低于50%,具体如下图所示:

(二)人工智能应用于司法裁判的特征总结

基于实验结果,人工智能应用于司法裁判过程中,它在证据审查、法律事实认定、法律适用等方面所表现的特点并不相同。

1.AI模型在证据审查方面的特征

证据审查的重点在于证据三性,即真实性、相关性、合法性。人工智能在证据真实性审查方面具有巨大优势,尤其在笔迹鉴定、人脸识别、语音识别等方面更表现出强大优势。上海的办案辅助系统还实现了运用深度神经网络模型和图文识别(OCR)技术对各种证据的印刷体文字、部分手写体文字、签名、手印、签章、表格、图片等进行智能识别、定位和信息提取,这也能够比人工更有效地识别伪造的签名、手印或签章,从而发现虚假证据,对单个证据进行有效地校验。另外,在基于概率计算的科学证据的证明力判断中,人工智能也可发挥部分作用,如国外就曾尝试用贝叶斯方法评估一个人的部分匹配的DNA证据和找到的多人的生物特征证据的证明力。纵博:《人工智能在刑事证据判断中的运用问题探析》,《法律科学》(西北政法大学学报),2019年第1期。然而,AI模型在相关性以及合法性的审核方面却存在明显劣势。这与人工智能强于“计算”,弱于“推理”的技术特征是相符合的。基于数学模型和强大算力的支持,人工智能可以实现多维矩阵运算,使之可以在证据“真伪”的二元判断中发挥优势;然而,在涉及证据合法性与相关性的判断中,还需要完成更为复杂的逻辑推理,然而,当下的AI算法还难以实现。

2.AI模型在法律事实认定方面的特征

从一个个孤立的证据到最终法律事实的认定,它需要从证据到客观事实;再从客观事实到法律事实。

其一,从证据到客观事实。案件的客观事实需要证据予以证明。不同案件所要求的证明标准也不同。相比较而言,刑事案件需要更高的证明标准,其需要完整的证据锁链和排除一切合理怀疑,这要求达到100%的证明标准;《刑事诉讼法》第五十五条:对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。而民事案件则适用优势证据规则,即只需要超过50%以上的证明标准即可认定案件事实。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条规定:对负有举证证明责任的当事人提供的证据,人民法院经审查并结合相关事实,确信待证事实的存在具有高度可能性的,应当认定该事实存在。那么,在认定案件事实的任务上,民事案件与刑事案件对于算法模型提出了不同要求:民事案件只需要50%以上的证明标准,它要求算法模型完成量化分析任务;刑事案件则需要达100%的证明标准,它要求算法模型达到定性分析任务。显然,刑事案件事实认定的定性分析任务对于算法模型提出了更高要求,当下的机器学习算法还难以胜任该任务。

还需注意,即使在民事案件事实的量化分析任务中,机器学习同样也遇到了前所未有的挑战。在用案件证据来还原案件事实的过程中,各证据并非简单累加,而是要进行综合分析。在综合分析的过程中,需要对证据之间的关联与冲突进行分析,比如针对证人证言是否采信的问题上,不仅仅需要分析证人证言与本案的关联性,还需要分析证人证言中是否存在矛盾。更为重要的是,在综合分析的过程中,还需要利用人的经验、常识、对社会规律的认知、对于环境文化的理解等,而这些方面,当前算法还存在着较大局限性。

其二,从客观事实到法律事实。客观事实不同于法律事实,如“打人”即为客观事实,“侵权”即为法律事实,打人是否构成侵权,还需要主体进行法律价值判断;其中包括当事人是否有过错,是否属于正当防卫等要素,进而最终来认定打人是否属于侵权。再如,离婚案件中“一方出轨”是客观事实,但“夫妻感情破裂”就属于法律事实,从客观事实到法律事实还需要基于夫妻双方的婚姻基础、离婚原因、有无和好的可能性等进行综合判断。这样,可以采用如下的公式来描述从客观事实到法律事实的转变:法律事实=客观事实+价值判断。

相比较而言,AI模型更擅长客观事实判断,而不擅长进行价值判断。同样的道理,客观事实源于对于真伪的高维运算,而价值判断则需要进行复杂推理;源于AI模型强于计算弱于推理的技术特征,其对于客观事实认定的能力远胜于价值判断。那么,在“法律事实=客观事实+价值判断”这一等式中,AI模型要实现从客观事实到法律事实的转化,很大程度上取决于价值判断所占比重,价值判断所占比重越小,AI模型实现法律事实认定的效果越好;反之亦然。