入党宣誓仪式的“炼成”

作者: 卢媛熠 高福进

[摘 要]

入党宣誓仪式是中共党组织在吸纳新成员时进行的一整套礼仪程序,其认同感、自豪感以及使命感给予宣誓者以精神之力。这一仪式的成型受到传统之源和域外之源的双重影响。就新民主主义革命实践的历程来说,入党宣誓仪式历经“雏形”到初步“定型”再到“完型”三阶段,以普遍化、正规化、规模化的发展趋势为主要特征。在整个仪式过程中,“握拳宣誓”作为核心环节,极具主体性意义。毋庸置疑,这一时期的入党宣誓仪式对后续产生了基础性影响,其流程、内容、类型等均为新中国成立后进一步完善仪式细节提供了可供参考的范本。

[关键词]入党宣誓;仪式;中国共产党;新民主主义革命

[中图分类号] D231 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)03-0032-10

入党宣誓是党组织发展新党员工作的必经程序,代表着新党员对党、国家和人民的郑重承诺。庆祝中国共产党成立100周年之际,习近平总书记前往中国共产党历史展览馆,带领党员领导同志重温入党誓词。习近平总书记还指出:“要建立和规范一些礼仪制度,组织开展形式多样的纪念庆典活动,传播主流价值,增强人们的认同感和归属感。”这充分彰显了党和国家领导人对红色仪式的重视。

近年来,学界对入党宣誓仪式的研究逐步增加。关于此一论题,学界对誓词和仪式功能价值的研究较为集中且深入,而对于入党宣誓仪式流程的研究成果则相对有限。本文聚焦于新民主主义革命时期入党宣誓仪式的纵向流变,以宏观视角深入史料挖掘并总结经验,以期对入党宣誓仪式的细化专题进行针对性探讨。

一、入党宣誓仪式的两大源头

入党宣誓仪式承载了中国共产党人的初心与使命,历经漫长的发展过程得以逐步丰富完善。追溯其形成之源,既有来自数千年中华礼仪的传统之源,又受到域外影响,包括马克思、恩格斯和列宁相关理论及论断以及来自苏俄革命的实践经验。

(一)入党宣誓仪式中的诸多要素受到中华传统礼仪的深刻影响。中华民族素有礼仪之邦之称。夏商以来,仪式就成为国家治理的重要方式。早在先秦时期,《诗经》就有云:“仪式刑文王之典,日靖四方。”在数千年中华文明发展史中,有诸多与所论仪式直接相关的理念与实践,在此以“结拜仪式”“盟誓效忠”为例。

其一是“结拜仪式”。“结拜仪式”是一种在具有共同利益的个人或团体之间建立兄弟姐妹关系的形式化仪式。参与者一般通过同饮血酒等方式,维护共同利益、约束各方行为、维系特定情义。传统结拜仪式与入党宣誓仪式都体现了对承诺和信仰的高度重视。除此之外,这种仪式传统在语言符号与行为符号方面对入党仪式也有直接影响。就语言符号而言,“不求同生、但愿同死”等盟誓誓词与“永不叛党”的宣誓誓词共同表达了忠诚、承诺的意涵;就行为符号而言,“双手抱拳”等盟誓动作与“右手齐肩握拳”的宣誓动作不仅形式相似,且均以身体语言加强参与者的集体认同感。

其二是“盟誓效忠”。“盟誓效忠”则是向某个组织、国家、信仰或事业宣誓忠诚和承诺的行为。《礼记·曲礼下》记载: “约信曰誓,莅牲曰盟。”近代以来,“盟誓”旨在强调成员对于共同事业和信仰的忠诚。1894年11月24日,孙中山于檀香山创建了中国第一个资产阶级革命团体,同日拟定了《檀香山兴中会盟书》,其中有如下表述:“联盟人某省某县人某某,驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府。倘有二心,神明鉴察。”兴中会的盟书虽然内容简洁但带有迷信色彩。这种语言表述显然是中华传统之源的重要体现,与中国共产党入党宣誓仪式的誓词内涵紧密相通。

1905年7月30日,孙中山在东京召开同盟会筹备会议,会上他拟定了盟书并带领与会成员进行了盟誓仪式:“联盟人当天发誓:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。矢信矢忠,有始有卒。如或渝此,任众处罚。”与兴中会相比,同盟会盟书及仪式的部分内容体现了由传统向现代的转型变革。第一,盟书的誓词具有重要象征意义,明确表达了资产阶级革命具体目标。虽然其中部分表述如“如或渝此,任众处罚”仍带有传统色彩,但是与兴中会誓词相比,由“神明鉴察”到“任众处罚”,体现了科学性方面的巨大进步。第二,虽然本次盟誓仪式尚未发现具体流程的记载,但与兴中会相比,孙中山带领成员进行盟誓,这体现了其在正规性方面的完善。

(二)就域外影响之源而言,入党宣誓仪式既受到马克思、恩格斯和列宁相关理论的启示,也有来自实践的影响。第一,在马克思主义经典作家的理论探索中,与入党仪式相关的可追溯至19世纪上半叶。1834年,德国成立了“流亡者同盟”,该同盟实际上是“正义者同盟”与“共产主义者同盟”的前身。《流亡者同盟一般章程》第二章第七条指明了入盟的必备条件之一是要进行忠诚宣誓,第六章第三十九条还规定了入盟时必须宣读的誓词。 另外,1836年成立的“正义者同盟”,在其于1838年发表的《德国正义者同盟章程》中,也承袭了《流亡者一般章程》中关于宣誓与誓词的条例。

1847年6月建立的第一个以科学社会主义为指导思想的无产阶级国际政党即共产主义者同盟,马克思和恩格斯作为其改组者和核心人物,起草了《共产主义者同盟章程》并于第二次代表大会中通过。章程第十章第五十条对仪式的实践方式作了初次规定,为入党宣誓仪式的实际操作提供了范例。“支部主席向被接收入盟的盟员宣读和说明章程的第一条到第四十九条,要在简短的讲话中特别强调入盟者应尽的义务,然后向他发问‘那末,你愿意加入这个同盟吗?’如果后者回答:‘愿意!’,那末主席就要他保证尽盟员的一切义务,然后宣布他为盟员并在下一次会议上将他编入支部”。上述马克思和恩格斯对于仪式程序的初步探索在塑造革命意识和凝聚无产阶级力量方面具有关键作用。作为入党宣誓仪式形成的重要基础,这种探索首先对苏俄共产党宣誓仪式产生了深远影响。列宁将理论与俄国实际相结合,在俄国社会民主工党章程的制定过程中明确了入党的标准要求,塑造了苏俄意识形态。这些又为中国共产党入党流程的规范化提供了坚实的理论基础,成为党的建设的重要组成部分。

第二,关于入党宣誓仪式的实践之源,首先是来自欧陆,主要受法国革命的影响,尤其是《国际歌》对入党宣誓仪式起到的重要作用;其次是苏俄在20世纪初期(受欧陆革命直接影响)的实践;最后则是中国革命的直接影响。

作为法国革命家和巴黎公社的主要领导人之一,欧仁·鲍狄埃创作了具有深远意义的《国际歌》。当工人群众广泛传唱这首歌曲时,他们通常会伴随着右手高举并握拳的动作,象征着对团结与斗争的坚定誓言。而我们今日所通行的“右手齐肩握拳”动作也是中国共产党入党宣誓仪式的核心环节,因此,可以推测这种手势动作与19世纪欧洲工人群众所做的“右手高举并握拳”动作有着直接渊源联系。

十月革命胜利后不久,1918年于彼得格勒召开的第七次代表大会正式将俄国社会民主工党更名为俄国共产党,此后,苏俄共产党的理念和经验对中国共产党的崛起意义深远,其中也包括党员入党的应用与实践。例如,1922年俄国共产党所通过的《俄国共产党(布尔什维克)章程》中关于候补党员以及接收党员前需要审查介绍书等相关规定,在中国共产党党章中也均有出现。另外,宣誓仪式还受到其他欧美国家的诸多影响。上海共产党早期组织于1920年11月创办内部理论刊物《共产党》,首次全面介绍了其他各国共产党如英国共产党、美国共产党在与宣誓仪式相关的入党资格、党组织建设等方面的规定和经验,这事实上为我们党设立相关规定奠定了重要基础。

总而言之,中国共产党在继承中华传统礼仪之源的基础上,通过借鉴和吸收国际共产主义运动的经验,特别是巴黎公社和苏俄十月革命运动的经验,进而发展自身的红色仪式文化,其中包括基础性组成部分的入党宣誓仪式。当然,这一仪式在新民主主义革命时期亦是历经漫长演变才得以最终完型。

二、入党宣誓仪式初具雏形

党创立之初至大革命时期,由于党的组织体系尚未健全,且党中央对仪式重要性尚未有足够认识,因此仪式的具体程序由部分地区率先制定,流程简单,除保密性外其他特征尚不突出。在地方党组织的影响下,党中央逐步意识到仪式的重要作用。入党宣誓仪式基本具备“雏形”。

党创立最初,包括陈独秀、李大钊、毛泽东等50余名党员,他们入党时并没有宣誓环节。毛泽东曾在党的七大召开之际回忆:“这次大会发给我一张表,其中一项要填何人介绍入党。我说,我没有介绍人。我们那时候就是自己搞的。”1920年10月,陈独秀给毛泽东寄去社会主义青年团章程,请他在湖南建立共产党组织。毛泽东随即付诸实践,作为湖南共产党组织的发起人和领导者,毛泽东的入党时间无疑是1920年。

1922年6月18日举行的旅欧青年团第一次代表大会是“宣誓仪式”的重要开端。周恩来同志在这次会议上首次提出要采取“宣誓仪式”并持续下去,然而与会成员大多认为这是一种带有宗教色彩的活动。尽管周恩来表明宣誓是一种政治约束而非迷信活动,但由于大多数成员反对,仪式最终未能确定。

1922年7月,中共二大通过了第一部《中国共产党章程》。由于当时党的建设尚未成熟,二大党章仅对入党资格、手续等条件作了说明,尚未涉及入党仪式的相关内容。同年8月,周恩来发表《宗教精神与共产主义》一文,进一步指明了共产主义与宗教是信仰与迷信的关系,其区别在于能否合乎科学精神,即共产主义信仰作为一种政治约束强调其服从性和组织凝聚力。这一观点对后来入党宣誓仪式的形成与发展产生了重要影响。

1922年9月前后,在党领导的工人运动开展比较顺利的部分地区,出现了入党宣誓仪式的萌芽。如在李立三领导的安源路矿工人俱乐部中,一名当时被吸收的成员回忆道:“我是在罢工前入党的……墙上挂了马克思、恩格斯、列宁、卢森堡、李卜克纳西的像,宣誓的誓词是‘牺牲个人为群众谋利益,严守秘密,不对爷娘妻子说,守纪律,为革命奋斗到底’!”从中可见,其一,由于党的组织建设处于起步阶段,仪式流程极为简洁,在此段回忆中,宣读誓词是当时宣誓仪式中唯一的重点环节。其二,从仪式场景布置来看,由于党旗尚未确定,将国际共产主义运动事业先驱作为礼敬对象,不仅体现党的创建以及入党宣誓仪式的确立过程受到来自域外的极大影响,挂像环节亦烘托了庄严肃穆的仪式氛围。其三,仪式保密性及其重要,宣誓誓词中“不对爷娘妻子说、守纪律”的内容均是证明。其四,从这一案例的仪式规模和该阶段党员选拔标准也可见党成立之初准入规则的严格性。

1924年,以国共合作为基础的第一次国内革命战争爆发并迅速席卷全国。中国共产党为大革命作出重大贡献,并在此期间发展了大量党员,党内对“入党仪式”的重要性也逐渐认识深刻,在此以上海为例进行分析。

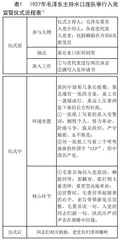

大革命时期,上海地区党员数量与日俱增,为了规范党员入党标准,1925年8月29日,上海区委下发《上海区委通告 枢字第二号》,详细规定了党员入党必须遵循的仪式程序:“主席团宣告开会;全体起立向校旗(红、长方、上角缀校字)致敬一分钟;介绍人说明理由;被介绍人说明历略及入校意愿;地方或支联或支部代表训词;少年代表祝词;被介绍人宣誓‘严守秘密,牺牲个人,阶级斗争,实行革命,服从纪律,誓不背党’。”1925年8月31日,中国共产党颁布《中央通告第五十三号》,这是宣誓仪式第一次出现在党中央的官方文件中:“惟新生入学时必须经过入学仪式,并立即编入某一支部。”尽管此份文件中并未对宣誓仪式的具体流程、形式作出明确指示,但仍奠定了党内宣誓制度的基础,表明了党中央对党员忠诚和组织纪律的强调,是宣誓仪式后续丰富完善的重要基石。

随着文件发布,各地方支部举行宣誓仪式有了依据。那个时期,入党条件相对严格,仪式程序比较简单,主要环节包括面向党旗、宣读誓词。仪式也具备一定的组织性、庄重性和保密性。例如,宋任穷于1926年12月举行入党仪式的情况:举行仪式是在深夜,关门以后,挂上党旗,新党员就面向党旗举行简单的宣誓仪式——宣读誓词,最后两句“严守秘密,永不叛党”的印象最为深刻。他强调“入党的事,即使是对自己的父母亲人也不能讲”。