美好生活的意蕴和价值

作者: 任继琼

[内容提要] 中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。主要矛盾的“不平衡不充分的发展”这个方面由于更具有现实性,受到了更多关注;“人民对美好生活的需要”这个方面被认为是表达主观的希望和向往,而常常被忽视。亚里士多德伦理学揭示了美好生活必然性的三个面向:一是人的实践和选择必然存在着人所追求的终极善目的———美好生活;二是人在对美好生活的追求中,才能实现人之为人的独特功能和内在价值;三是人对美好生活的追求促使人类共同体的形成和完善。亚里士多德的这些探讨,有助于我们对美好生活的理解和认识。

[关键词] 美好生活;必然性;亚里士多德伦理学

[作者简介] 任继琼,哲学博士,中共贵州省委党校教授,贵州发展制度保障高端智库研究员。

经过改革开放4 0多年的发展,“落后的社会生产”已不再能反映我国社会生产力水平,生产力的发展使人民生活产生了新的需要。习近平总书记指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”[ 1]不平衡不充分的发展是新时代我国社会主要矛盾的主要方面,是发展质量不高的重要表现,为此党的二十大报告提出要“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展。高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”[ 2]。判断和解决发展的不平衡不充分,推动高质量发展的出发点、目的和检验标准,都是人民对美好生活的需要,没有人民对美好生活的需要,高质量发展就失去了目的、意义和评判标准。发展不是为发展而发展,而是为了人,为了满足人民对美好生活的需要。那么,人的美好生活究竟是什么,有没有必然性?其必然性何在?这是我们必须面对和回答的问题。本文拟基于亚里士多德伦理学对这些问题的探讨,拓展我们对美好生活内涵和价值的理解认识。

一、美好生活是人所追求的终极善目的

在亚里士多德伦理学中,与美好生活同义的语词是幸福,美好生活就是幸福。在古希腊语中,“e u d a i m o n i a”一词被译为美好生活或幸福,它的字面含义是指一个人受到神的恩宠或庇护,这个词关涉恩宠或庇护( b l e s s i n g)之意,因此含有成功、兴旺、繁荣和好运等寓意。这个词的英译通常有“h a p p i n e s s”“w e l l - b e i n g”“p r o s p e r i t y”“g o o d f o r t u n e”“f l o u r i s h i n g”“d o i n g w e l ”“f u l f i l l m e n t”等。但现在我们通常认为,美好生活是主观的、不确定的,是不同的主体自身欲望得以满足后的主观感受和体验,是人生的一种状态。而对于古希腊人来说,美好生活是客观可见的人生状态。亚里士多德在《修辞术》第一卷第五章把希腊人认为的美好生活归纳为以下几个方面:德性的优良行为;高贵的出身;良好的声誉;充足的财富;多子多女;朋友众多并有挚友;身体健康;好运(幸运) ;舒心的晚年。他认为,一个希腊人一旦拥有了上述这些内在和外在诸善,就最大限度地实现了自足,即幸福[ 3],自身和他人都会认为这样的人生是幸福和美好的。

对于美好生活,大多数希腊人都认为它是人追求的终极善目的,是至善。亚里士多德与众人的意见一样,也认为人追求的终极善目的是美好生活,但他的观点却是立足其自然目的论之上。在他看来,目的就是“为了……”,整个自然都是为着某种目的而动变。这个支配事物的目的就是推动和支配事物变化方向的推动力,它在事物变化中起着决定性的作用。目的促使事物从不完善朝向完善,所以目的就是某种善。或者说,每一事物都在追求和实现完美,而它追求的这个目的就是善。这就是说,亚里士多德把善与目的等同了起来,某物之善就是指某物达到其目的。“善”应该被定义为“以……目的”“朝着……”,成为某个善的事物就是达到某个目的。[ 4]自然在亚里士多德眼中是一个最智慧的工匠,如植物的根向下而不是向上是为了吸取营养,叶子长出来是为了保护果实,鸟的嘴形、羽毛非常适合空中飞行,鱼的鳃、流线型身体便于在水中游动。[ 5]自然不做无目的之事,事物的动变都是为了某种善目的。

在亚里士多德看来,人和自然界的其他事物一样,也是“由于自然”的产物,人的每种实践与选择,都以某种善为目的,如医术的目的是健康,理财术的目的是财富。活动不同,目的不同。这些目的之间有区分,有的是实现活动本身,有的是在活动以外的产品。就是同一系列的目的,也有从属和主导之分。主导目的比从属目的更被人欲求,因为后者是因前者之故才被人欲求的。如制作马笼头是为了骑术的需要,而骑术又是为了战术的需要,因此,“马笼头—骑术—战术”就构成了一个从低到高的、由从属到主导的目的链条。[ 6] 1 - 3但目的从低到高的等级系统并不是无限进行,而是有一个最高亦即终极的至善目的。对于人而言,不同的人的追求各有不同,同一个人一生中也会有不同的追求,但对所有人而言,每个人都有自己人生追求的终极善目的:美好生活。由此,我们可以把亚里士多德的观点整理成如下的推论:其一,人的每种实践和选择都在追求某个目的,即某种善。其二,既然每一种选择和行为都有自己的目的,因此目的是多种多样的。其三,在众多的目的中,有些是因自身之故,有些是因他物之故。其四,因其自身之故而被选择的比因他物之故而被欲求更好、更为完满;不因他物之故而被选择的比既因自身又因他物而选择的更好、更为完满。其五,总是因自身之故而不因他物之故的目的是最好、最完满、最终的。人总是因美好生活之故而不是因任何别的东西而选择它。其六,美好生活就是最好、最完满、最高的善,即至善。

对于第六点推论,无论是古希腊人还是我们,大都适用。美好生活是人生最终、最完满的目的,因为一个人可能有很多目的,但如果获得了美好生活,就不再会有其他的想法。第六点推论来自第五点推论,在亚里士多德看来,美好生活才是人只因自身之故而不因他物之故而选择的人生终极目的。即是说,美好生活是只因自身之故,较既因自身之故又因他物之故和只因他物之故的目的更为完满,它的价值不需要依赖于其他目的而仅从自身就能得到说明。亚里士多德在《尼各马可伦理学》一书的开卷就指出,存在着所有目的都朝向的至善(幸福) ,人的每一种实践和选择都以一种善为目的。这里的“某种善”用的是“a g a t h o n”,指一般意义上的每个事物(行为)都追求的某种善( a g o o d)。接着他又说“所有事物都以某个善为目的”,这里“某个善”用的是“t a g a t h o n”,有定冠词,指一切事物都指向的这个最终目的( t h e g o o d)。[ 7]这个“某个善”就是其他“某种善”所追求的最高善目的。亚里士多德描述了一个目的的等级系列,但问题是,为什么必然会存在一个终极善目的?他给出的理由是:

1.如果在我们行为寻求的目的中,有因其自身之故而被当作目的的;

2.我们寻求别的目的是为了它;

3.如果我们不能选择每一个事物总是因别的事物,那样做显然会陷入一个无限后退的过程,以致于我们所有的欲求都会变得没有结果和徒劳无效;

4.很清楚, (存在着一个最终目的)这个最终目的就是这个善( t a g a t h o n, t h e g o o d)或最高善。[ 7]

亚里士多德在前三点的基础上推出第四点:人的追求存在着一个最终的目的———最高善。简言之,在他看来,行为目的按“因……之故”排成了一个由低到高(从属到主导)的等级序列,但这个序列有个最后的终点,这个最后的终点就是最高善,即至善。对于为什么有这个终点,亚里士多德的回答是,如果没有这个终点,目的的序列就要无穷后退,人就会感到各种欲求没有结果,空忙一场。而对为什么不能“无穷后退”,亚里士多德在《形而上学》中也有较为详细的阐述。他在分析事物动变的原因时说,事物动变都有其原因,但不能根究其动变的原因到无尽系列的地步,如说散步是为了健康,健康是为了快乐,快乐是为了其他,其他又为了其他,以至于无穷无尽的“为了”。事物的动变必须有一个终点,这个终点不为了其他什么事物,而其他一切事物是为了它;有了这个终极因,事物动变的过程就不会无休止;如果主张无尽系列,就会不自觉地抹掉“善”性。如果没有这个终极因,这个世界将失去理性,因为有理性的人总是根据一个目的而有所作为。[ 8]这样,亚里士多德就用至善这个终点的存在终止了目的系列的无限延续和后退。

在亚里士多德看来,人的行为和实践都有其目的,都是为着美好生活,对于人而言就存在着人生追求的最高善———美好生活,这个最高善就像射箭的靶心,能够帮助人命中正确的东西。而美好生活是为着自身的,具有最高价值。

二、美好生活是人之为人功能的实现

亚里士多德认为,作为人所追求的终极善目的———美好生活不是静态的,而是与活动联系在一起的。在他看来,美好生活就是实现活动,是生成而不是拥有,人的美好生活是人实现自身独特功能的活动。[ 6] 3 0 4

希腊文“e r g o n”一词翻译成中文是“功能”的意思,其对应的英文为“f u n c t i o n ”或“c h a r a c t e r i s t i c w o r k”,但是这两种译法都不能准确地表达它的原意。从词典上看,这个词在古希腊的含义比较丰富,有工作、职业;农事、劳作、手工;战争的事;工作的结果、产品;活动、行动(与λγο?“言”相对) ;等等。①虽然亚里士多德在《尼各马可伦理学》一书中对这个词没有展开解释,但他在《政治学》一书中指出了功能与事物的关系:所有的事物是因其功能和能力来定义的,当事物不能再行使其功能的时候,就不能说它们仍是同样的事物,除非是在同音异义的意义上说。[ 9]根据亚里士多德的意思,功能是事物的定义,是事物和它自身关联起来的唯一的东西,如果一物没有其功能,就不成其为它自身。因此,功能就是一物与他物区别开来的本质,是真正构成事物存在的“是其所是”。亚里士多德还举例对此进行了说明:如眼睛之为眼睛在于它能看到东西,如果不能看到东西,它就是名称上的,如死人的眼睛或石雕的眼睛;人没有了人的功能就是死人,死人只是在名称意义上的人;手没有了手的功能就不再是手,死人的手是在名称意义上的手。因此可以说,功能就是一物的“是其所是”,一物实现了它的功能,就具有了它的本质。[ 1 0]

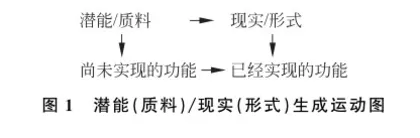

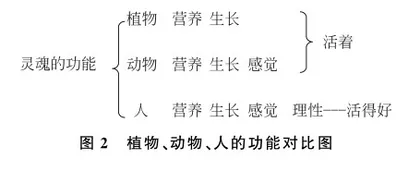

功能作为事物的本质又是如何与事物的目的联系起来的呢?对此,亚里士多德认为本质就是形式,而形式即本质,应作为功能来把握。联系亚里士多德的潜能现实说,我们就可以看出功能与“形式—质料”“潜能—现实”之间的关系。在亚里士多德那里,潜能对应的是质料,现实对应的是形式。由于亚里士多德把事物看作功能个体,这种对应就不再是静止的,而是一个从尚未实现的功能向着已经实现的功能的生成运动过程。即当事物的功能尚未实现时,它就以功能尚未实现的质料的方式存在;当事物的功能已经实现时,它就以功能已经实现的形式(本质)的方式存在。

由图1可知,正是由于事物作为功能个体而存在,形式或本质不是静止抽象的理念,而是成为推动事物实现其功能的原因,即形式因。形式因是事物通过运动变化实现自身功能的原因,因此形式因同时就是目的因;形式“作为事物具体的生成原因的现实功能”,是说事物自身就是动变的,但这个动变不是盲目任意的,而是朝向实现自身功能这个目的的运动。而如前所述,在亚里士多德看来,事物动变的目的链条并不是无尽的,而是必然有一个“因自身之故”的终极目的,它支配和规定着其他目的。对亚里士多德来说,事物的“是其所是”就是它的形式或本质,也就是它的功能和目的,即一物的“是其所是”形式或本质、功能、目的在逻辑上是内在一致的。一物实现其目的,即“是其所是”或本质的过程,也就是它实现自身功能的过程。

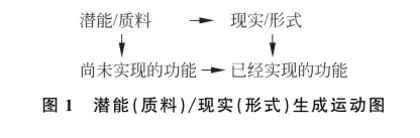

因此,对于人而言,实现美好生活这个终极善目的,也就是实现人之为人的本质和独特功能的过程。而人的独特功能是与动植物比较而言的,因为在亚里士多德看来,灵魂是生命的本原和原因,不只是人有灵魂,植物和动物也有灵魂。植物的灵魂、动物的灵魂和人的灵魂都有自身的功能。见图2。要寻求人灵魂的独特功能,就要去掉人与植物、动物灵魂共有的营养、生长和感觉功能,剩下的就是人独有的功能———灵魂有理性部分的活动。

由于动植物只有营养、生长和感觉的功能,实现这些功能就意味着活着,即能够持续存在。而人除了动植物的功能外,还独有理性和思想,这使得人除了活着,还要追求活得好、过上美好生活。“生存—生活—美好生活”是人追求的目的和独有的存在逻辑,正是在人追求美好生活的这个过程中,显现和实现了其作为人的独特功能、本质和价值。