捍卫世界和平与管控分歧的首脑峰会

作者: 邹兆波

2024年,是第一次世界大战爆发110周年,是世界反法西斯战争胜利79周年,是影响二战进程的德黑兰会议召开81周年。回顾世界反法西斯统一战线中的高层外交和首脑外交,同盟国比轴心国多而且效果好。但在冷战时期的美苏首脑会晤却因为双方霸权外交各怀异志而未能奏效。

生存,还是毁灭?和平,还是战争?是伴随人类历史文明进程的大问题。人类有史以来战争几乎从未停止过。世界上共发生战争近15000次,使36.4亿人丧生,损失的财富折合成黄金可以铺一条宽150千米、厚10米、环绕地球一周的金带。第一次和第二次世界大战是人类历史上巨大的灾难。第一次世界大战。从1914年8月到1918年11月,历时4年3个月,战火席卷欧亚非三大洲,参战国家和地区34个,战祸波及人口达15亿以上,约占当时世界人口总数的75%。共有840万人阵亡,另有2100万人受伤。第二次世界大战即世界反法西斯战争,是人类历史上规模空前的战争,战火遍及亚洲、欧洲、非洲、大洋洲,有80多个国家和地区、约20亿人口卷入其中,作战区域面积2200万平方千米,4万多亿美元付诸东流。世界合计伤亡1.9亿人。

一

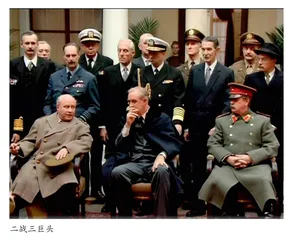

德黑兰会议,是第二次世界大战期间,苏美英三国首脑斯大林、罗斯福、丘吉尔于1943年11月28日至12月1日在伊朗首都德黑兰举行的重要国际会议。为了战时安全起见,根据丘吉尔的建议,此次会议代号为“埃夫里卡行动”。

二战中的德意日法西斯野心太大,战略短视,咎由自取。1941年6月德国法西斯进攻苏联和1941年12月日本偷袭珍珠港以后,英美两国同苏联结成了反法西斯同盟,共同对德意日作战。1942年1月1日,美英苏中领衔26个国家在华盛顿发表《联合国家宣言》,表示要全力对抗德意日法西斯,世界反法西斯统一战线正式形成。当年苏德战场的斯大林格勒保卫战取得胜利成为世界反法西斯战争转折点,因此苏美英进一步协商谈判,统一战争思想成为当务之急。苏联作为抗击德军的主要力量,迫切需要美英在欧洲西部开辟另一条战线,牵制德军,缩短战争时间。美英也对苏联有所需求。

1943年,世界反法西斯战争进入关键一年,同盟国已经赢得对轴心国的主动。由于苏联军民主要在苏德战场对付德国法西斯及仆从国军队牺牲巨大也是压力山大,美英军队主要在非洲战场对付德意军队和在亚洲、太平洋战场对付日本军队战事胶着,为了协商加速战争进程和战后世界的安排问题,苏美英三国首脑三巨头经过反复协商定于1943年下半年11月至12月在伊朗举行首脑会晤和国际峰会。

这是三巨头举行的第一次会晤。考虑到安全问题,思维缜密的丘吉尔提出要用古希腊“埃夫里卡”一词(意即“我发现了”)作为这一行动的代号,以“开罗-3”指代“德黑兰”。

起初其乐融融,争执不休。1943年11月下旬,罗斯福、丘吉尔和斯大林率团冒着战时危险和刺杀风险到达德黑兰。苏联代表团有斯大林、莫洛托夫、伏罗希洛夫等人。美国代表团有罗斯福、霍普金斯、马歇尔将军等人。英国代表团有丘吉尔、艾登、布鲁克上将等人。三方都做了周密筹划准备。

11月28日下午4时,三国领导人会议正式开始了。罗斯福主持第一次会议,他说:“俄国人、英国人和美国人第一次作为家庭的成员相聚一堂。我们所抱的唯一目标,是赢得战争的胜利。希望自由讨论,畅所欲言。”丘吉尔说:“这次会议也许象征着人类有史以来,整个世界力量空前的大聚会,人类的幸福及命运已完全掌握在我们手中。”斯大林说:“美英苏三大国的友谊是非常重要的,希望大家很好利用这个机会。”

会议主要是协商开辟第二战场问题和建立战后国际组织问题。三国首脑达成协议:进攻西欧的“霸王”战役和进攻法国南部的战役于1944年5月同时发动,登陆兵力达100万人;苏联承诺在同一时间向德军进攻,以配合盟军西线的行动。会议明确同意建立一个非地区的世界性的国际组织即罗斯福等人提出的联合国以维护战后的秩序与稳定。

会上形成共识,共同宣言。会前各有想法,同床异梦。三巨头都对会议期望很高,不仅要打败法西斯轴心国,而且要决定战后世界格局和利益分配,他们各有算盘,都想通过谈判和协商来实现本国利益最大化。当然,三个人中没有一个人完全信任另外两个人,存在多重矛盾和猜疑防范以及联合一方孤立第三方的想法。丘吉尔试图保持整个大英帝国在战争中完好无损,主张英美从地中海进攻意大利,再往巴尔干进军,想切入中欧,阻挡苏军进入奥地利和罗马尼亚,如有可能甚至不让苏军进入匈牙利,所以对从法国登陆的“霸王”行动计划有满肚子意见。斯大林想要美英两国明确承诺尽快在法国开辟对苏联承诺已久的西方战线,迫使希特勒分开庞大的军力,从东方战场主要是苏联本土调兵到法国一带减少苏联压力,使得德国在两条战线上作战疲于应付导致被动。罗斯福不仅想让斯大林坚持反对希特勒(战争期间,苏联超过2700万人伤亡,纳粹德国武装力量在对苏战争中损失累计近1000万),还想把苏联军事行动扩大到太平洋地区,加入反对日本的战斗。并思考打败法西斯后,建立联合国取代国联,丘吉尔和斯大林都在他的战后世界愿景上签字,美英苏加上中国作为“四个警察”,被授权维持世界和平。所以罗斯福居中调和,他权衡利弊还是不支持丘吉尔的意图,倾向斯大林的意见,表示不想推迟“霸王”行动。好在三方最终都从反法西斯战争的大局出发,就“霸王”行动等对德作战问题达成一致意见,签署《苏美英三国德黑兰总协定》,规定“霸王”行动和进攻法国南部的战役于1944年5月同时发起;届时,苏军将在东线发动攻势,以阻止德军由东线向西线调动。商议成立联合国代替国际联盟。为此通过了在1944年5月1日以前在欧洲开辟第二战场的决定,即批准诺曼底登陆计划。苏联承诺,在对德战争结束后,参加对日作战,但要求以获得整个库页岛为回报。12月1日会议结束时,三国首脑发表《德黑兰宣言》。宣言指出,苏美英三国已经议定关于消灭德军的计划,并已就从东面、西面和南面进行的军事行动的规模和时间商得完全一致的协议;号召所有国家积极参加对德作战,并欢迎它们参加战后维护和平的国际组织即后来的联合国。会议承认伊朗在对德战争中所做贡献,同意给予经济援助,并赞成伊朗维持其独立、主权和领土完整的愿望。

德黑兰会议和《德黑兰宣言》是反法西斯联盟主要国家在战争后期建立有效军事合作的重要步骤,对加强盟国团结、加快第二次世界大战的进程、彻底打败德意日法西斯产生了重大作用和影响。这次会议在反法西斯联盟历史上第一次协调了反对共同敌人的军事战略,解决了美英苏三大国长期以来存在的一些主要矛盾和分歧,增强了它们之间的相互了解和信任,巩同了国际反法西斯联盟的团结与合作,为盟国今后解决其他各种问题和合作重建战后世界和平奠定了基础,通过了东西方盟国联合打击希特勒德国的一致作战计划,从而对大战的进程和结局产生了重大影响。

谋求世界和平,商议成立联合国代替国联。罗斯福、斯大林和丘吉尔在德黑兰会晤期间指出,“关于和平,我们确信,我们之间现存的协同一致,必将保证持久和平。”商定联合国组织机构最高一级为“四警察”机构,由苏联、美国、英国和中国组成,这个机构将有权快速处理任何对和平构成威胁的事件和突发事变。这就是“四警察”思想,成为后来确定联合国安理会常任理事国的基础。罗斯福强调:“英国、苏联、中国、合众国及其盟国代表了全世界四分之三以上的人口,只要这四个军事大国团结一致,决心维护和平,就不会出现一个侵略国再次发动世界大战的可能。”斯大林强调说,为了防止侵略,只靠建立几个拟议中的机构是不够的,必须有权在欧洲和远东占领重要的战略据点,包围德国和日本,在它们出现发动侵略的危险时,就把它们打下去。

罗斯福坚持要中国进入“四国警察”。他认为不要只看到当时的中国还很弱,应该想到中国更远的将来,它是一个有四亿多人口的大国,应该把它当成朋友。他说“中国作为世界组织的最高理事会的一个成员.就会使这个组织具有世界性,这就有利于把亚洲号召起来,使其效忠于这个组织。”

会议结束几天后,三国领导人发表了一份声明,没有任何分歧的迹象。“我们带着希望和决心来到这里,”并提出“我们离开这里,事实上,在精神上和目的上都是朋友。事实上,在德黑兰会议上出于各自私心,三大国为了自身利益达成某些损害他国利益的妥协,对战后世界产生不良影响。

值得注意的是,会议期间两个小插曲从一个侧面证明了同盟国的团结和轴心国的疯狂:会议期间的11月30日恰逢丘吉尔69岁生日,丘吉尔与罗斯福总统和斯大林在德黑兰英国公使馆举行晚宴,宾主相谈甚欢。然而希特勒指定的党卫军特种部队头目、成功营救过墨索里尼的斯科尔采尼以“远跳”暗杀计划负责刺杀或绑架 “三巨头”的行动正在暗中实施,幸亏在三国的严密安防中,“远跳”行动被苏联驻德黑兰情报站的伊万·阿加扬茨率部破获。电影《当年三巨头》《德黑兰1943》生动再现了这一历史事件,留给人们对追求和平与反对战争的无限深思。

三

1945年2月4日至2月11日,随着同盟国在世界反法西斯战争各个主要战场胜利推进,苏美英三巨头斯大林、罗斯福、丘吉尔举行雅尔塔会议,主要协商战后处置德国问题、波兰问题、远东问题、联合国问题、欧洲战后重组问题等,会议形成的雅尔塔体系对战后世界格局产生了深远影响。

1944年底,第二次世界大战进入最后阶段,随着同盟国在欧洲、亚洲、太平洋战场上一系列军事行动的胜利推进,德意日法西斯败局已定。此时,在欧洲战场上,苏联红军和美英联军从东西两面夹击德军,德国法西斯崩溃在即。在亚洲和太平洋战场,日本法西斯负隅顽抗,对日作战异常惨烈,美国军方迫切希望苏联早日参加对日作战,牵制日本在中国军队,使之不能增援日本本土作战,减少美军的伤亡。

所以三国领导层动议,为了制定统一对德国军事计划、处置战后德国、对日作战、安排战后世界国际安全等问题,迫切需要三大盟国举行新的首脑会晤和国际峰会。

会前,丘吉尔原本希望在地中海谈判,罗斯福行动不便也不愿意过分跋涉,但斯大林坚持不离开苏联控制的土地。苏联在反法西斯战争中出力巨大、牺牲巨大,英美不得不迁就苏联。罗斯福的密友和首席顾问哈里霍普金斯向苏联驻美大使葛罗米柯建议会址选在黑海东岸的苏联领土。美国驻苏大使哈里曼根据罗斯福身体状况圈定俄国沙皇曾经的巡狩地雅尔塔。会址在1944年底被基本确定,东道主苏联夜以继日对雅尔塔的三座宫殿进行整修以满足英美贵宾需要,很快,1500多节的火车车厢载运建材、家具和食品驶入雅尔塔,各种物资源源不断。苏联红军的244架飞机和300门高射炮和机关枪负责防空。苏联安全部队提前对该地区七万四千名居民进行身份检查,逮捕八百二十五名可疑分子消除隐患。

1945年2月2日,美英两国领导人在前往苏联的雅尔塔途中,停在马耳他岛讨论对德日战争问题。丘吉尔对苏联军队占领西欧怀有戒心,矢志不做“大英帝国的掘墓人”,认为地中海也是英帝国的一部分,令其军队干预希腊的内战。罗斯福抗议英国在希腊的行动,但没有制止它。美国智囊一度认为,当时正在出现的英苏冲突有可能引起第三次世界大战,罗斯福决意要防止此事发生。会议期间,斯大林对罗斯福很尊敬,而同丘吉尔斗智斗嘴。罗斯福充当英国和苏联之间的仲裁人,尽量在合乎苏联心意的措施上实行退让策略。

随后,三国首脑偕同他们的外长、参谋长及其他智囊顾问抵达雅尔塔,各自带着自己精心研究的计划。罗斯福希望说服苏联终止与日本不作战的协定、对日宣战,并且支持盟国在太平洋作战;丘吉尔希望东欧在战后能自由选出民主政府;斯大林则希望控制东欧,因为对苏联的战略布局极重要。

东道主斯大林自信可在会上采取强势以争取条件,很想一雪昔年日俄战争中战败之耻,扩张苏联的影响力到东亚。而罗斯福则希望斯大林承诺苏联加入联合国。

雅尔塔会议经过紧张多边会晤和谈判协商,基本上解决了战争最后阶段作战与战后和平与安排的问题,对于缓和反法西斯同盟国之间的矛盾、加强国际反法西斯统一战线、协调对德日法西斯的作战行动、加速世界反法西斯战争胜利进程以及战后惩处战争罪犯、消除纳粹主义和军国主义势力影响等起了重要作用,对战后世界格局的形成产生了深远影响。会议协调了苏联与美英之间的关系,取得相互谅解,加强了反法西斯统一战线的团结,有利于动员盟国全部力量,最终打败德日法西斯,对战后一些重大国际问题进行了讨论,并作出了一定的安排。但是,在牵涉到其他国家特别是中国的主权利益问题上,违背了世界各国平等合作,尊重主权完整的原则,有大国主宰一切的强权政治表现。会议背着中国政府作出的有损中国领土和主权的决定,是大国沙文主义和强权政治的表现,是绥靖政策又一次发展到高潮的标志,同时也通常被看成冷战的标志。