突破核心算力瓶颈,夯实人工智能的安全基础

作者: 杨晨在人工智能技术高速发展的今天,数据安全已成为国家战略安全的重要组成部分。各级政府机关、基层党组织、国内要害部门、央国企和科研单位选择通过本地部署和知识库保障数据安全,既是应对国际技术封锁的必然选择,也是践行总体国家安全观的战略举措。近日,本刊主编就中国AI发展现状及存在的问题对话著名政府信息化专家郭勇鸿教授级高级工程师,并请他结合已经成功解决算力和相关安全问题的AI大模型推理平台进行分析探究。

杨晨:中国AI要想得到健康持续发展,就要在绕开“烧钱游戏”的同时,撬动国内AI经济的杠杆,怎样才能立竿见影达到这种效果?

郭勇鸿:我们看到,随着DeepSeek的开源,倒逼国内外AI大模型厂商不得不开源,就是这个道理。之前的研发成本、人力成本和生产销售成本流失,表面的繁荣却是产业的严冬,未来能存活的也只能是大厂和产业联盟。它们咬牙坚持,却回报寥寥。

在推广AI应用过程中首先会遇到这样的硬件难题,大模型一体机由于价格奇高,政府企业难堪重负。所以,只有普惠硬件设备才能盈利。而已经成熟运用于武汉大学教学领域的研发成果一体机成本才1万元人民币,预装DeepSeek或者相关模型,能本地部署,还能使用本地的知识库,进行产业赋能。最重要的是,现有的云端APP方式,根本进入不了政府、要害部门、党政军、公检法和央国企单位。各种超过20万元以上的一体机,都不可能被基本单位随意的选择。不管是从精简办公成本还是从节约个人投入的角度出发,价格合理、不足2万元的售价,才是让中国社会人工智能得以全面推广的关键一环。以支出中等收入白领一个月的工资,却可抵10个人以上数月的工作强度,当然会对政府、企业及家庭的应用带来足够的吸引力,从而真正拉动AI消费。

此外,AI应用一旦在某个单位全面推动起来,鸟枪换炮的数字员工就都会在AI的充分加持下,产生科学家或高级科研人员的人力资源价值,这真正为中国管理科学带来实打实的进步,这也是中国IT科技人才为新时代做出的实实在在的贡献,具有跨时代的意义。

AI普惠,造福民族!我们携手将牵引AI产业生态的完善,使新质生产力驶入快车道。

杨晨:AI时代完全到来后,将对人类素质、思想维度提出更新更高的要求,而人类如何从安全上控制AI,而不是被AI所主宰?

郭勇鸿:科学发展的未来,我们终将看到这一天的到来。AI和人类共存的时代一定会来。中国一定是未来智慧产业的主力军,毋庸讳言!当世界上随处可见AI智能体,人类与其在同一屋檐下,那么人类也必须完成顺应科技未来的蝶变,至少人类的精英应该成为那个时代的“超人”。

杨晨:当DS刚刚横空出世那段时间,全国人民都特别激动,展现了大家对新的科技时代到来的那种期待,也让我们看到了全国人民对自主高科技跨越式发展的高涨热情,这是十分令人欣慰的好事。但是,作为曾有信息安全工作背景的我同样很上头的同时也在担心一个问题,困扰中国自主信息技术发展的高端芯片问题是否得以真正解决,从而让中国承载起引领全球的AI梦想。前几年,美国在CPU上卡中国华为的脖子,后被华为突破超越了苹果。但在GPU这块,美国英伟达又要卡我们的脖子怎么办?如果我们按照高科技的普遍规律发展追赶,尚需假以时日,一旦在这个阶段被美方断供怎么办?会不会由于社会对DS过于上头导致核心技术脱离实际,进而导致对我国整个AI行业发展的误判出现?不管对于中国人工智能事业还是对我们的经济社会来讲,DS问世后中国AI开弓就没有回头的箭,中国科技界没有任何理由输掉这场其实暗流涌动的AI大战。

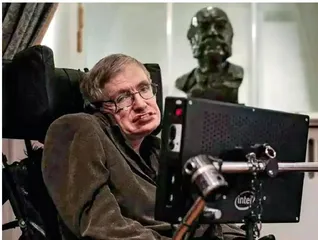

郭勇鸿:我做一个形象的比喻,如果单纯从GPU技术决定性来讲,即便设计实现出绝佳的AI框架的企业,如果没有最高技术层级GPU的支撑,就如同仅以轮椅为伴的霍金,离开了科技工具和周围人的服务,他徒有一个顶级科学家的大脑而已,却什么也做不了。我们的AI切忌出现这种局面。

杨晨:您以“霍金的大脑”举例,用所有人都能听得懂的话形象描绘了方兴未艾中国AI事业绕不过的核心技术问题,如何突破这个难题?

郭勇鸿:中美科技博弈的本质,是守成大国与新兴力量对发展权与规则制定权的碰撞。但中国方案跳出了零和博弈的思维窠白,以“自主创新 + 开放合作”双轨并行重构科技竞争的底层逻辑。在此分析如下:

1.以“技术韧性”打破封锁循环

美国的芯片禁令、AI围堵看似凌厉,却反向激活了中国科技界的“逆商基因”。从电动汽车全球市占率突破6 0 % ,到生成式AI专利数量六倍于美国,中国正用研发投入(2023年占  )与政策组合拳,将“卡脖子清单”转化为“创新路线图”。这种以痛点倒逼突破的路径,印证了“压力即动力”的东方智慧。

)与政策组合拳,将“卡脖子清单”转化为“创新路线图”。这种以痛点倒逼突破的路径,印证了“压力即动力”的东方智慧。

2.以“增量革命”重构竞争范式

不同于传统霸权争夺存量市场的血腥厮杀,中国选择在清洁能源、量子计算等新兴赛道开辟增量空间。当美国忙于在半导体领域筑墙时,中国通过“设备更新 + 技术迭代”战略,将锂电池、光伏等绿色科技转化为新质生产力,既避开了传统领域的硬碰硬,又为全球碳中和提供了公共产品。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgzh20250532.pd原版全文

3.以“系统韧性”超越单点对抗

从商务部精准反制关键矿产出口,到行业协会引导产业链协同,中国正构建“政府-企业-科研”立体防御体系。这种全链条抗压能力,使得美国“精准打击”反而暴露其供应链脆弱性,迫使华盛顿陷入“越封锁越被动”的悖论。

历史反复证明,技术霸权终将被多元创新消解。中国方案的价值,在于用持续的技术突破证明:人类文明从不需要“一个赢家通吃的未来”,而是在竞合张力中孕育更高级的平衡。当他国政府仍在用17世纪的重商主义思维筑墙时,东方智慧已为科技文明写下新注脚一一真正的安全,源于创造而非摧毁;持续的发展,依托开放而非隔绝。

霍金的这个比喻,解释了人类对通用人工智能AGI的极限挑战,作为算力科技的奇点应用自主可控的“祖国芯”是中国人的自豪,也为中华民族的伟大复兴之路铺设了快车道。中美AI技术的博弈的基础在于算力,中国人一旦摆脱了英伟达的GPU魔咒,就是扶着霍金站了起来。美国所谓用“龟兔赛跑的游戏”压垮我国AI的企图,快要破产了!

杨晨:DeepSeek问世以来,许多产业都加大了布局AI的速度,金融市场青睐中国AI,机关、院校、企业不少都在憧憬如何用好AI大大提升工作效率。然而,作为一项科技领域的新生事物,需要对新技术的先知先觉的借鉴,我国是否已经有一些关于在人工智能领域核心技术上取得的研发突破,并已通过业务应用的检验?可否结合具体案例回答广大用户普遍关心的如何高效安全使用AI的焦点话题?

郭勇鸿:可以从五个维度解析AI应用与安全,并结合虹安大模型推理平台的技术特征进行论证。AI环境是:

一、数据主权的战略屏障。物理边界的安全隔离:一体化本地部署,通过将数据存储与计算过程限制在物理可控的硬件环境中,从根本上杜绝跨境数据流动风险;法律合规的刚性约束:根据《数据安全法》《个人信息保护法》要求,涉及国家秘密、公民隐私的数据必须境内存储。

二、技术封锁的破局利器。算力自主的技术突围:美国对华AI芯片出口管制已延伸至H20等特供版产品,传统依赖GPU的算力模式可能面临断供风险。虹安平台采用Transformer架构深度优化的国产芯片,通过软硬协同设计实现算力密度1700TOPS,节约效能三倍于RTX5090,且完全规避CUDA生态依赖,形成自主可控的技术体系;数据资产的战略储备。本地知识库建设可沉淀行业核心数据资产,防止关键技术外流。

三、安全威胁的主动防御。网络攻击的物理隔离:DeepSeek近期遭受的DDoS攻击暴露云端服务脆弱性,攻击者通过API接口实现模型操控的成功率达 100 % ·数据泄露的源头管控,虹安平台支持数据全生命周期管理,确保原始数据永不离开本地存储单元。这种机制在军工单位的装备研发场景中,能成功阻断多种APT攻击。

四、产业升级的效能引擎。实时决策的算力保障:在电网巡检、应急指挥等场景中,可在断网环境下实现毫秒级响应,在油田部署后,设备故障预警时间从可72小时压缩至15分钟,决策效率提升60倍;成本优化的范式革新:传统云端方案存在算力租赁成本高、模型微调困难等痛点,通过动态电压频率调节技术,将单位算力能耗降至0.12W/TOPS,配合模块化设计,使中小企业的AI转型成本降低 80 % 。

五、生态重构的战略支点。技术标准的自主定义:虹安架构符合国际电信联盟AI算力标准草案,其动态模型路由系统、功耗管理体系正在重构行业技术标准。这种“架构定义权”的获取,使中国在AI伦理、能效评价等领域掌握话语权;创新要素的集聚效应:通过建立区域性共享算力中心,平台形成"中央-省-市"三级算力网络,吸引全球 3 7 % 的AI顶尖人才向中国集聚。这种生态优势可在重庆网络安全大模型、港珠澳大桥智能运维等项目中显现出技术-产业-人才的协同效应。

结语:技术的实现应符合安全与发展的辩证统一。在百年未有之大变局下,本地化部署不仅是技术选择,更是国家安全战略的具象化实践。上述案例通过"硬件自主化、数据本地化、知识结构化"的三维突破,书写AI时代的"两弹一星"传奇。这种发展模式证明:真正的技术安全,不是被动防御的权宜之计,而是通过系统创新实现安全与发展的动态平衡,为数字中国建设筑牢智能基座。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgzh20250532.pd原版全文