“他是做好事的状元,雷锋精神的真正传人”

作者: 刘忠全

平凡是一滴水,一朵花,一粒沙,在浅浅的生活里,温暖着生命。

平凡的精神,支撑着我们时代的灵魂,那是一种比伟大更值得尊敬的品格。

这位“庄稼老汉”,做的平平凡凡的事,是天空灿烂的彩霞,大地温暖的芬芳,是人性的光辉,道德的力量,雷锋精神内心拷贝情感的能源;这些平平凡凡的事,是人民的声音,时代的呼唤,是蛰伏在人们心中的响雷;这些平平凡凡的事,是他五十年学雷锋的坚守,是人间的大爱和善良,是民族的希望和脊梁。

我采访村里一位老人,他向我点赞:“他是做好事的状元,雷锋精神的真正传人。”

在外地打工的一青年给我打电话说:“以前我不曾相信,还有什么‘活雷锋’存在,更不相信会有坚持五十年学雷锋的人。我曾认为人都是自私自利的,我早就看破了红尘,他的事迹让我从浑噩中醒悟,心中慢慢燃起了一盏明灯。”

村里一名老党员说起他的事迹,十分感动地说:“对一个人来说,做一点好事并不难,难的是一辈子做好事;能够在农闲时候做一点好事并不难,难的是在农忙时节坚持做好事,能够在风清气正的情况下做点好事并不难,难的是在充满各种诱惑的环境下坚持做好事。”

这位普普通通的农民,这位老实的庄稼汉,这位默默无闻的“小人物”,为什么不为“现在的社会是各人顾各人”的世俗偏见所动摇,不被“一切向钱看”的金钱私利所左右,把自己朴素的理想,融化在日常的平凡而又辛勤的劳动中?为什么用自己勤劳的双手,苦涩的汗水,闪光的生命,一点一滴地筑起全心全意为人民服务这座金字塔?

带着这些思考和不解,我走进了小村。村外,小桥流水,翠柳依依。村内,莺啼声声,绿萌清爽。我走进了这个默默的黄土地养育着默默奉献的人。

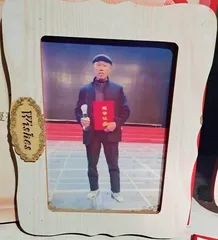

他叫孙中全,68岁,西华县东下镇小孙庄人。做过木工,搞过建筑,当过电工,干过修理工。他中等个头,黑红脸膛,虎虎实实,充满活力。他坐在我的面前,像是一尊线条粗犷、神态凝重的石像,一张平常而又平常的面孔上,颧骨微微隆起,蕴藏着一种倔强。眼角边,刀刻般的扇面形皱纹记录着他曾经的蹉跎岁月和默默奉献的印痕。

我慕名采访他的一个个生活片段、一件件“小事”、一起起人生“印痕”,在交错着,转换着,叠印着……

一盆“炭火”

雷锋的生命定格在22岁,而看着电影《雷锋》长大的孙中全,则活成了又一个“雷锋”。

胸中一盆“炭火”,去温暖别人。1971年,18岁的孙中全看到村里孤寡老人孙喜明疾病缠身,房子四处透风,孙中全请医生给他看病,并让亲戚从武汉买药寄给他。老人家里又脏又乱,身上被跳蚤、臭虫咬得疼痒难忍。孙中全把他屋里打扫得干干净净,又把自己的一个新被子给老人垫在床上。看到老人的屋墙有裂缝,寒风直往里灌,就挑水,拉土,和泥,帮助堵严土屋的裂缝。

那年春节到了,大年初一,天刚亮,孙中全带上白馍和肉菜,登门给老人拜年。他替老人放起喜庆的爆竹,引来孩子们一阵阵欢笑。孙老汉激动地说:“中全啊,多少年了,我家门庭冷落,孤身一人过年。今个儿大年初一,你老早就上门给俺拜年,俺心里多高兴啊!”孙中全把老人搀扶到床上,动手包饺子,和老人一起欢欢乐乐的过年。

1985年10月,孙中全骑车到西华县城买种子,快到种子公司时,看到路旁一位同志,倒在地上。孙中全简单问了情况,雇了一辆三轮车,把病人送到医院。医生说,要立即输液,不付现金就拿不到血浆。孙中全身上带钱不多,怎么办?他蓦地想起来了,解开衣扣,把袖子一捊说:“我是O型血,就从我身上抽吧!”就这样,孙中全把三百毫升的血无私地献给了这位萍水相逢的同志。后来,他的爱人知道了这件事,责怪中全说:“你在外面献了血,怎么回家也不吭一声?”孙中全说:“还有啥好讲的,革命烈士在战争年代打仗时,还要为老百姓献命哩!且人家到了最困难的时候,到了不扶一把就过不去的地步,而我又碰到了,为什么不伸手帮一把呢?”

妻子患了类风湿关节炎。手和腿的关节像被冻住了一般,僵直,麻木。纤细的手,瘦骨嶙峋,关节肿大,像泥塘中颓败变质的藕节:那显示农家妇女特有的美的脸上,像被谁突然贴上了一张蜡纸,憔悴枯黄;那步履过多少生活艰辛的双腿,像抽去了其间的筋骨。逢阴雨天,或秋风乍起,冬季来临时,妻子病情会随之加重,疼痛难耐。为了减轻妻子的痛苦,孙中全给妻子推拿按摩。妻子彻夜不眠,他往往一宿不能合眼。二十多年来,孙中全给妻子熬过多少服驱寒暖心的药?汇集起来,那浓浓的药汁能连成河呀!然而,这条河不是普通药汁汇成的河,而是孙中全挤出一滴一滴心血流成的爱的河呀!

当寒凝大地的时候,人们特别体会到炭火的温暖,在危难困苦的关头,人们特别盼望别人的帮助。孙中全为了替别人排忧解难,不惜自己作出牺牲。这是中华民族的舍己为人的精神,就是今天应该歌颂雷锋的“炭火”精神。

一颗爱心

爱是一种奉献,一种责任,一种牺牲。只有在爱的世界里,我们才能多一分温暖,少一分冷漠,多一点纯真,少一点私心。人人为我,我为人人,才会有生活的幸福和社会和谐。

1990年11月的一天上午,孙中全正在村东坑塘路旁铺垫凸凹不平的小路。突然发现有人在坑塘里挣扎,他顾不得脱衣服,纵身跳入冰凉的水中,把人救上了岸,又背到自己的家中,让他躺在自己的床上。这时,孙中全仔细一看,不觉大吃一惊,哟!这不是姐家的邻居小王吗?听说他从部队退伍回来后,就到外地找活干了,怎么来到这里,落入水中呢?

被水呛昏的小王醒来了。当他看见站在面前浑身湿淋淋的救命恩人,是常去他村的孙中全时,又羞又喜。

孙中全心疼地安慰这个年青人,端来面条让小王吃,又找来村医给他看了病。

那时,孙中全一家四口人,就有两张床,父母睡了一张,这一张床,让小王睡在上面,自己一家人睡在用麦秸和席铺的地上。小王很过意不去。孙中全说:“你是客人,又有病,不要见外。”

小王在孙中全家休养了四天,每天,孙中全让爱人给小王弄好吃的,他晚上抽空和小王谈心。等小王身体养好了,精神振作了,孙中全拉着车子把他送到家中。

2000年12月的一天冬夜,窗外雪花在飞舞,白茫茫一片,成了银色的世界。农家院子里的李树、石榴树枝条被压弯了,顶着一朵朵白帽,在轻轻晃动着。这时,村里一位文静、秀气的姑娘孙雪,在简陋的小书房里写着日记。

一份家国情怀

孙中全不仅帮助本村群众,邻村群众有困难,他也解囊相助,洪庄村民洪志红,因母亲患病欠了不少债,家庭生活困难。孙中全看到很着急,想给他找个致富门路。先是帮他订了《经济信息》杂志,后又给他拿出1000元钱,帮他在村里做起独一无二、本小利大的小百货生意。2004年,又拿出600元钱帮他买了一头小母牛,发展养殖业。洪志红慢慢走上了致富路,现在盖上了新楼房,添置了新电器,日子越来越红火。

近年来,农村农机事业发展得很快,村里有了汽车、拖拉机、收割机、播种机、打谷机、打面机等,过去一些繁重的体力劳动,逐步用机器代替,减轻劳动强度,促进了农业生产。但由于技术力量薄弱,会修农机的人员很少,不少村的驾驶员、农机手,只会操作,不会修理,机器出了毛病,就束手无策,有的村打面机坏了,一停就得几天,群众要到外村去打面,有的农户拖拉机坏了,只好放在一边,又用牲口去耕地。有的农户抽水机出了故障,遇到天旱不能浇水,眼巴巴望着庄稼受旱,急得团团转。孙中全看到这种情况,跟群众一样着急。他想:“我当过修理工,摆弄过机器,如果能用自己的一技之长,当个义务农机修理员,为三里五村的农业生产贡献点力量,这该多好啊!”

从2000年以来,孙中全带上两个工具箱,装进两个大提包,经常走村串户,免费到附近的洪庄、前王、岳庄、草楼、小袁庄、高小集等村为群众修理农机。每修好一台机器或电动车,就响起了一片欢笑声,老大爷、老大娘、大嫂、姑娘、小伙子、村干部,对孙中全说不完的感谢话。他们的欢乐,增添了孙中全帮扶乡邻的信心,他看到为三里五村的群众出了点力,解决了生活中的困难,感到很愉快。

2006年春天,生产大忙季节,洪庄村仅有的两台拖拉机都“瘫”了,干部、群众急得团团转。当时,孙中全正在地里干活,听到这个消息,不请自来。他到洪庄村没顾上休息,连续干了三个小时。由于劳累过度,胃病又犯了,受伤的大肠也疼起来,为了早点修好拖拉机,他没有把自己的病情告诉别人,瞒着大伙偷偷地吃止痛片,用肚子顶着机器,坚持修理。

身旁的一位农民,见孙中全的脸色不好,头上直冒汗,问他:

“老孙,你是不是病了?”

“没病,我挺好。”

“那你头上为什么出汗?”

“嘿,干活还能不出汗!”孙中全伸了伸胳膊,乐呵呵地说:“你们看,我不是很好嘛!”

大伙见他笑得那么高兴,也就深信不疑,不再多问。

就这样,孙中全坚持了一天,两台拖拉机修好了。但他的病越来越重了,胃痛使他睡不着觉,大便出血。村干部知情后,到他家里,夺下他手里的工具,下命令似地说:

“老孙,这几天,不能出门修了,赶快看病休息!”

孙中全说;“在这个春耕春播的节骨眼上,农家机械出了问题,早修好一个小时,就能早发挥一个小时的作用。不能因为我有点病停止修理,影响生产。”

村干部从他家走后,他又背起工具箱,深入到田间地头、农家农户。

慈悲,是人性的光辉;坚持,是道德的力量。

50年来,孙中全无偿支助困难户、五保户、贫困户47000元。

帮助村里劳力弱的农户打麦、收秋、耕播98000余人次。

免费为村民修理自行车、电动车、和农用器具23000余人次。

义务为村里修路、修桥、修电8720余人次。

先后为国家抗洪抢险捐助2200元。为汶川地震捐助1000元。为非典、抗疫捐助1600元。

滴水见阳光,平凡见精神。

人的一生能有几个五十年?又有多少人能够做到五十年如一日?诚然,他没有勇拦惊马的机遇,没有枪林弹雨中的壮举,他只是一个“庄稼汉”,但50年来,他做的一桩桩、一件件普普通通的“小事”,似串串珍珠,似瑰丽的宝石,辉映着雷锋精神的光辉,铸就着中华民族的精神长城。似撩人的春风,似做人的教科书,温暖着,激励着,感染着,教育着每一个孙庄村的人。

他给予平凡的是一滴滴辛勤的汗水,平凡馈赠我们的是一串串深深的思考。正是他那种细小平常的坚韧,那种无论在何时都不愿放弃的执着,那种“做一辈子好人,干一辈子好事”的坚守,使他时时处处有一颗平常心,干一些平凡事,做一个普通人。

孙中全不晓得金钱可以给人们带来微笑、幸福和欢乐吗?不!他告诉笔者:“我上有父母,下有孙子,一家人生活并不宽裕,我何尝不想用自己承包土地的血汗钱,把一家人的生活安排得好一些,我何尝不渴望有电冰箱、液晶大彩电、小洋楼!我和别人一样向往着美好的生活,穿得富贵一些,吃得营养一些,玩得痛快一些,可是,总不能光为一家一户的幸福,而丢掉村民不管啊!”

孙中全想,革命先辈的艰苦创业精神,不能在我们身上丢失。今天跟过去比,生活条件好了,物质待遇高了,但老一辈的优良传统、雷锋同志缝缝补补的精神,还要发扬。他对那些议论他的同志说:“国家是自己的,自己是国家的,我们要艰苦奋斗,为国分忧。对于先辈,我们是后人,对于后代,我们又是前人。‘前人栽树,后人乘凉’,我们不能光乘凉,要继续栽树,为后辈创造财 富,创造幸福。”

“庄稼老汉”的“平凡事”。让我的心海泛起层层涟漪:雷锋和雷锋精神已深深扎根在中国这片广袤的土地上,成为中华民族闪亮的精神坐标和中国共产党人精神谱系中熠熠生辉的组成部分。雷锋从未离去,雷锋精神生生不息。

写完这篇报告文学,我流了许久未曾流过的泪水,清楚地明白了自己的人生所处的位置——像孙中全那样,做平凡的小事,留下无私、高洁的灵魂。

亲爱的朋友,从《“庄稼老汉”的“平凡事”》里,您看到了什么?想到了什么?学到了什么?我深信,您能在前进的道路上找到自己的答案。

采访归来,几只蜜蜂飞过来,落在金灿灿的油菜花上,把头扎进花里,即不管早晨的寒意,也不管身边是否有人,只是一个劲地采蜜,为了酿造生活的‘蜜’。

(作者简介:刘忠全,西华县人,出版有诗集《黄河流着父亲的歌》、散文集《母亲是我故乡的河》、军旅诗集《飘落军营的雪花和细雨》、古韵新声集《轩窗独倚听风语》、小说集《三十年河东》、杂文集《沉浮世绘下的凝华》、游记《岳麓山上寻红叶》、新闻报道集《深秋的回忆》,发表中篇小说九篇,执笔签约剧本六个。《岳麓山上寻红叶》获好散文奖,发表在《人民日报》人民论坛的(淬炼智慧的花)获好言论奖)