中央苏区强化反腐败法制监督及启示研究

作者: 王小元 于洁茜

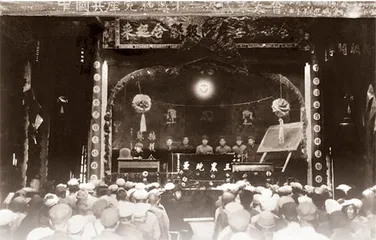

1931年11月7日,中华苏维埃第一次全国代表大会在瑞金召开,全国苏维埃代表大会制度在中国得到了初步实践。1932年3月2日,项英在《红色中华》发表《反对浪费严惩贪污》的文章,标志着中央苏区反腐败斗争拉开了大幕。当时,全国苏维埃代表大会制度虽然建立不久,各方面也不够完善,但中国共产党领导的苏维埃中央政府有效借助其法制监督功能,使其在中央苏区反腐败斗争过程中发挥了应有的作用,为新时代进一步完善人民代表大会制度的法制监督功能带来了深刻启示。

一、全国苏维埃代表大会制度强化反腐败法制监督的措施

中央苏区时期,为发挥全国苏维埃代表大会制度的立法监督、行政监督和舆论监督等功能,中国共产党采取了加强立法和修法、逐步完善选举制度和强化言论集会出版自由等措施。

1.通过制定和完善反腐败法律制度强化立法监督。《中华苏维埃共和国宪法大纲》规定:“中华苏维埃共和国之最高政权为全国工农兵会议(苏维埃)的大会,在大会闭会的期间,全国苏维埃临时中央执行委员会为最高政权机关,中央执行委员会下组织人民委员会处理日常政务,发布一切法令和决议案。”[1]P110这就以宪法的形式规定了全国苏维埃代表大会具有立法功能。中央苏区时期,中国共产党通过制定和完善相关法律法规,基本形成了以《中华苏维埃共和国宪法大纲》为中心的相对完善的反腐败法律体系。首先,从宏观上制定法律。1930年9月中国共产党制定的《中华苏维埃共和国国家根本法(宪法)大纲草案》明确指出,“苏维埃政权的组织是最能够防止官僚主义的政治组织”[1]P23。这明确提出了反腐败斗争的要求。此后,中国共产党多次完善宪法。1931年11月7日开始,全国苏维埃代表大会通过和颁布了以《中华苏维埃共和国宪法大纲》为根本大法的一系列法律法规。《中华苏维埃共和国宪法大纲》虽未明文规定反腐败斗争的具体内容,却为中国共产党出台反贪污浪费和官僚主义的立法提供了法律依据、为加强立法监督奠定了基础。此外,全国苏维埃代表大会还制定和颁布《中央巡视条例》和《工农检察部组织条例》等一系列法律法规。其次,从微观上制定直接适用于廉政建设的法律。毛泽东指出,“应该把苏维埃法令政策的彻底与忠实的执行,移在全部苏维埃人员的肩上去,应该把违反苏维埃法令政策的行为首先是苏维埃人员自己的违反放在严厉责罚的地位”[2]。为此,1933年12月15日,中央执行委员会通过了第26号训令,即《关于惩治贪污浪费行为》,这是中国共产党局部执政以后制定的第一部具有法律约束力的反腐败法律文件。此外,《怎样检举贪污浪费》《政府工作人员惩办条例》等法律文件的相继出台使中央苏区反腐败斗争有了更明确的完整的法律依据。

2.通过民主选举强化行政监督。《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定:凡上述苏维埃公民在16岁以上皆享有苏维埃选举权和被选举权。[1]P110这一规定使中华苏维埃共和国的公民有了选举权和被选举权,通过定期选举,可以淘汰贪污浪费和官僚主义分子,较好地发挥了其行政监督功能。毛泽东指出:“苏维埃最宽泛的民主,首先表现于自己的选举。苏维埃给予一切被剥削被压迫的民众以完全的选举权与被选举权,在女子的权利与男子同等。工农劳苦群众对这样的权利的取得,乃是历(史)上的第一次。”[2]为有效开展好中央苏区各层次的民主选举,中央苏区进行了一系列有效探索。首先,制定民主选举制度。中央苏区时期,中国共产党通过全国苏维埃代表大会先后制定10余部选举法令,用来建立和完善民主选举制度。中华苏维埃共和国临时中央政府成立前颁布的《中国工农兵会议(苏维埃)第一次全国代表大会选举条例》是用来指导“一苏大会”代表选举的纲领性文件,在苏维埃临时中央政府成立后制定的选举法令基本以第一次全国苏维埃代表大会制定并通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》的相关条款为根据。这就从宪法层面上规定了以普遍、平等和公开为原则的苏维埃选举制度。“一苏大会”以后,中华苏维埃中央执行委员会(全国苏维埃代表大会的常设机关)第一次全体会议正式通过并颁布了《中华苏维埃共和国的选举细则》及《中华苏维埃共和国选举委员会的工作细则》[3]P656,明确了苏维埃选举的范围、工作程序、时间规定、选举比例、经费来源和选举结果认定等方面。此外,1932年1月28日还通过了《中华苏维埃共和国中央执行委员会训令第八号——关于变更和补充居民与苏维埃代表的比例标准》等法律制度。“二苏大会”召开前,中央执行委员会于1933年8月9日颁布的《关于此次选举运动的指示》以及修订好的《苏维埃暂行选举法》等法律文件,专门用于规范中央苏区的民主选举。总之,全国苏维埃代表大会制定和通过的选举法律法规科学规范了中央苏区的重要选举,是中央苏区选举制度的重要文件。其次,认真组织选举。为科学推进中央苏区选举活动,苏维埃中央政府及时组织选举工作人员开展选举运动训练,确保选举运动顺利进行。1933年9月6日至9日,苏维埃中央政府组织中央苏区南部18县的相关选举工作人员在叶坪召开选举运动大会,毛泽东和梁柏台分别作《今年的选举》和《选举法》的报告。毛泽东在《今年的选举》中说:“应注意政治表现,凡属贪污腐化消极怠工,及同地主富农资本家妥协的分子都不要使他当选,当选的应该全数是工作积极观念正确的分子。”[4]由于苏维埃中央政府和相关负责部门高度重视选举工作,苏区群众参与选举工作的积极性得以充分调动起来。从1931年9月到1933年10月,苏维埃中央政府在中央苏区先后举行了“中华苏维埃第一次全国代表大会代表选举”等三次大规模的民主选举,三次选举每次都有进步,从参与选举的人数和当选者的素质等方面都有提高。最后,强化选举结果的执行力。中央苏区的每次选举结果都需要报送选举委员会确认,也需要全国苏维埃代表大会最终核准。通过多次民主选举,一大批能力出众并且愿意真心实意为群众办实事的优秀分子被群众选举为各个岗位的领导干部,这些当选的干部随时都要接受群众的监督。这种选举不仅有利于当选干部做好党和苏维埃政府的各项管理工作,从根本上有效遏制官员腐化的现象,而且也能够让苏区广大群众充分利用手中的选票真实地表达意见,参与中央苏区各个领域的管理和监督工作,苏区群众对监督各级苏维埃政府干部的热情空前高涨,各级苏维埃政府在苏区群众中的认同程度也得以不断提高。1934年1月1日,《红色中华》第139期登载苏维埃共和国内务部部长梁柏台的文章《今年选举的初步总结》。梁柏台认为,由于宣传动员、选民登记和候选人名单公布等方面工作的改进,1933年10月的选举非常成功。这次选举不仅吸收了最广大群众的参与,当选代表的工人和妇女比例也提高了。梁柏台号召苏区干部群众用这次(第三次)选举的彻底胜利来粉碎国民党的第五次“围剿”。

3.通过保障言论集会出版自由强化舆论监督。《中华苏维埃共和国宪法大纲》明确规定,“中国苏维埃政权以保证工农劳苦民众有言论出版集会结社的自由”[1]P111。这就以宪法的方式明确规定中华苏维埃共和国公民可以通过报纸和其他出版物等形式来预防和惩处腐败问题,彰显了《中华苏维埃共和国宪法大纲》的舆论监督功能。当时,中国共产党依据宪法规定,通过《红色中华》《斗争》《青年实话》《红星》报等报刊强化舆论监督。首先,登载各种反腐败的法律文件。中央苏区时期,各种反腐败的训令和相关法律文件出台,需要通过《红色中华》等机关报来刊登。1934年1月4日,《红色中华》第140期第二版全文登载《中央执行委员会第二十六号训令——关于惩治贪污浪费行为》。1934年2月14日,《红色中华》第149期第二版全文登载了“二苏大会”通过的《中华苏维埃共和国宪法大纲》。通过《红色中华》等报刊,苏区群众全面及时准确了解了中华苏维埃共和国开展反腐败法制建设的情况,为有效发挥全国苏维埃代表大会制度的反腐败舆论监督功能奠定了基础。其次,及时发布腐败案件线索。中央苏区时期,不少案件都是通过《红色中华》等报刊发布案件线索,然后相关机构安排突击队、轻骑队或办案人员了解案件的实际情况,并制定案件查处的具体方案。例如,《红色中华》报登载《两个“宝贝”的公审》的文章,揭露中央财政部会计处处长许文亮的罪行。文章指出:“中央政府派他到石城工作,他竟把打土豪来的金表一只,鞋一双,自来水笔一枝,不归公家;又把打土豪来的布,不经财政部长的许可,自行做衣服给他老婆著。”[5]此外,该报“突击队”栏目登载《拿公款贴伙计婆的头陂军事部长》等文章。通过刊登这些腐败现象,为相关办案人员进一步查处腐败分子提供了有利线索。最后,权威发布案件处理结果。中央苏区时期,由于宣传媒体少,不少案件的处理结果需要通过报刊来发布。苏维埃中央政府副主席项英在1934年3月29日《红色中华》报第168期第5、6、7、8、9、10连续六个版面登载《于都检举的情形和经过》的总结和相关判决书,对“于都事件”进行深刻剖析,为中国共产党廉政建设提供鲜活的素材。《红色中华》记载,唐仁达“单只吞蚀各军政机关交来的余款,群众退回公债谷票等款,变卖公家物件的谷子,及隐瞒地主罚款等共三十四项,合计大洋二千余元”[6]。通过《红色中华》等报刊的及时登载,苏区民众能及时全面了解中央反腐败斗争的进展和成效,同时也能够有效遏制和震慑一些潜在的腐败分子,全国苏维埃代表大会制度的反腐败法制监督功能得到有效发挥。

二、全国苏维埃代表大会强化反腐败法制监督的积极成效

中央苏区时期,中国共产党通过多方面的具体措施强化反腐败法制监督,取得积极成效,为建成“空前的真正的廉洁政府”发挥了重要作用。

1.建成“空前的真正的廉洁政府”。1934年9月,中央审计委员会独立完成了对教育人民委员部等部门在1934年4月至7月期间的经费审计工作,9月11日,中央审计委员会发布《关于四个月节省运动的总结》。通过对各项审计数据的认真分析,中央审计委员会对四个月以来节省运动的成效非常满意,并最终肯定地给出了重要的结论——只有苏维埃是空前的真正的廉洁政府。从中央审计委员会给出的报告中看,中央苏区反腐败斗争至少在以下四个方面发生了根本好转:一是苏区的干部队伍思想上和组织上更加纯洁了;二是苏区群众凝聚力增强了;三是苏维埃政府的有限经费发挥了更大的效能,贪污浪费行为基本消失了;四是苏区干部好作风基本形成了。

2.全国苏维埃代表大会制度的反腐败法制监督功能不断增强。1931年11月7日后,全国苏维埃代表大会制度逐渐形成,并在中国共产党局部执政过程中得到应用,在中央苏区反腐败斗争过程中也发挥了积极作用。从1931年11月的“一苏大会”到1934年1月的“二苏大会”,先后历时近三年,全国苏维埃代表大会制度不断完善,机构设置不断规范,反腐败法制监督的规范性、科学性、权威性和实效性得到大幅提升,反腐败法制监督功能不断增强。

3.全国苏维埃代表大会制度的反腐败法制监督主体素质不断提升。中央苏区在制度确立初期,由于部分工作人员的业务素质、法律素质和道德素质不高,反腐败法制监督的成效提升不够。随着各项制度的健全和相关培训工作的开展,各监督部门的工作人员在反腐败法制监督工作中得到锻炼,其业务素质、法律素质和道德素质得到大幅提升,全国苏维埃代表大会制度反腐败法制监督的成效日益彰显。尤其是通过选举监督,“(阶级异己分子与投机分子)大批的被淘汰了。相反的方面,一大批先进分子被选举到了苏维埃,建筑了苏维埃大厦的强固基础”[7]P126。中央苏区的选举落实了民主制度,对那些腐败分子也产生了极大的震慑作用。

三、全国苏维埃代表大会强化反腐败斗争法制监督的当代启示

全国苏维埃代表大会制度作为人民代表大会制度的源头,距今已经有90多年的历史。对我们共产党人来说,中国革命历史是最好的营养剂。中国共产党人有权利也有义务从中国共产党的革命历史中汲取营养。当前,中国共产党领导的新时代反腐败斗争虽然已经取得压倒性胜利,但仍然面临艰巨任务。为此,需要从中央苏区的反腐败斗争中汲取营养,进一步强化人民代表大会制度的监督功能,为夺取新时代反腐败斗争伟大胜利积蓄力量。

1.必须持续不断地完善反腐败法律制度体系。在中央苏区反腐败斗争过程中,中国共产党通过发挥全国苏维埃代表大会的立法监督功能,制定和完善反腐败法律制度体系。当前,以习近平同志为核心的党中央正在推进全面依法治国的伟大进程,并将全面依法治国作为“四个全面”战略布局的重要内容。为此,必须进一步强化人民代表大会制度的监督功能,持续完善反腐败斗争法律体系。我们要不断制定符合新时代反腐败斗争需要的法律制度,不断完善反腐败法律法规。当前,中国基本构建起反腐败的法律法规体系。但是,随着反腐败斗争的深入,特别是反腐败斗争中的国际因素不断增强,进一步完善反腐败法律体系,推进依法治贪显得非常重要。邓小平在1992年南方谈话时说:“在整个改革开放过程中都要反对腐败。对干部和共产党员来说,廉政建设要作为大事来抓。还是要靠法制,搞法制靠得住些。”[8]P379当前,依法推进反腐败斗争必须继续推进反腐败国家立法,使《中华人民共和国监察法》等相关法律形成一个完备的体系,满足反腐败斗争的法制需要。同时,要不断完善现有相关法律制度,使已有法律不断与时俱进,适应新时代反腐败斗争的需要。