苏联、蒋介石在皖南事变前后

作者: 史宇阳

苏联自1937年开始援助中国抗战,寄希望于国民党军队将日军拖在中国战场上,让蒋介石产生苏联“非借重他不可”的心态。随着1940年国际形势的变化,美英也加入援华行列中,蒋介石认为国民党有了足够的“要价”资本,选择在此时机掀起反共浪潮,制造了皖南事变。皖南事变后,苏联向国民党提出抗议,但同时要求中共保持克制,苏联的调和在一定程度上促使蒋介石停止反共,但也让中共的决策和反击受到掣肘。蒋介石虽未直接破裂中苏关系,但国民党同苏联的关系随着国际形势的变化而不断恶化,中共对共产国际的态度也发生转变,蒋介石借机投向英美阵营,削弱了对苏联的依赖。

事变前蒋介石的对苏态度

抗日战争期间,蒋介石意识到苏联援助对于中国抗日的重要性,一开始对苏态度还算信任,但蒋介石的对苏态度是动态的、不断变化的。在接受苏联援助的同时,蒋介石对苏联也是心存芥蒂的。这种对苏态度的摇摆也影响着他对中共的看法。在蒋介石看来,中共作为共产国际的支部,与苏联保持着微妙的关系,中共问题不是单纯的国内问题。因此,蒋介石始终将中共及其军队视为苏联的代言人,对其保持提防。

苏联不希望同时面对东西两线作战的压力,就必须援助中国的抗日战争,以期日本兵力被拖延在中国战场而无力北上。但中国同时存在国共两股势力,让苏联的援助工作必须进行多方面的考虑。一方面,中共作为自己的同志,斯大林深知“中国共产党人要比蒋介石对我们来说更亲切些。照理,主要援助应该给予他们”;另一方面,国民政府作为同苏联建立外交关系的正式政府,苏联无法绕过国民政府而将主要军事援助给予中共,毕竟斯大林担心“这种援助看起来像是向一个我们与之保持外交关系的国家输出革命”,会使苏联在国际舆论中陷入被动。

卢沟桥事变后,中共为争取国共合作共同抗击日寇,于1937年7月15日发表宣言,表明“取消一切推翻国民党政权的暴动政策,及赤化运动”,“取消现在的苏维埃政府”,“取消红军名义及其番号,改编为国民革命军”,以求得“与国民党的精诚合作”。9月23日,蒋介石发表谈话回应,标志着第二次国共合作的实现以及以国共合作为主体的抗日民族统一战线的形成。尽管蒋介石并不信任中共从“反蒋”到“联蒋”的转变,认为这是苏联的阴谋,但无论如何,国民党军队翘首以盼的苏联军事援助已经开始了。1937年10月17日,第一批苏联军用物资由萨雷奥泽克运往兰州,包括大炮、各式机枪、弹药以及航空和装甲设备共约6万件。斯大林对国民党的援助是诚恳的,除了军用物资外,还愿意帮助中国拥有“自己的石油生产……发展自己的重工业”,苏联成为这一时期对华援助最大的国家。但蒋介石显然更希望获得英美的支持与援助,寄希望于布鲁塞尔会议上英美等国可以帮助协调,而英美并不愿意过早地卷入中国战场的浑水中,他们在布鲁塞尔会议上“执行了牺牲中国人民讨好日本帝国主义者的路线”,美国甚至在布鲁塞尔会议前夕和会议期间“认为日本和中国都是战争祸首,把侵略者和被侵略者混为一谈”,相比之下,苏联在会议上明确表示“愿意参加任何制止日本侵略的行动”。面对英美含糊其词以及缺乏实质性帮助的回应,蒋介石迫不得已选择“联苏制日”。要联苏,那么蒋介石就无法回避中共问题。表面上的合作关系不能消减蒋介石对中共的忌惮,对中共的限制特别是中共军队的限制贯穿这一时期。1938年1月4日,周恩来代表中共向蒋介石申请八路军的武器装备,但蒋介石竟以“连坏枪都发出去了”为由拒绝周恩来的请求。同年7月下旬,蒋介石会见周恩来时又以“国民革命军已满200个师的限额”为由拒绝再给八路军新的部队番号。

1939年8月23日,苏联为了缓解《慕尼黑协定》后形成的对己不利的国际局势,同纳粹德国在莫斯科签署《苏德互不侵犯条约》。同年9月,苏联又与日本签署《苏日诺门坎停战协定》。苏联开始同德国、日本缓和关系,这让蒋介石秉持的苏日必战的认知被颠覆。蒋介石对苏联更加不信任,认为苏联表面宣传国际主义,而实际上已是大国沙文主义,其对德国和日本的态度表明,苏联“偏袒侵略国”,形成“左倭右德,以佐其称霸欧亚两洲”的局势。蒋介石对苏联态度的转变直接影响到其对中共的态度。1939年11月11日的国民党密令中就提到,分布在中共边区周边的各县,要“充实力量,逐步削弱伪边区,使其范围不致扩大”。但考虑到苏联的援助仍是必需的,蒋介石不急于公开反共。例如,1939年11月24日蒋介石得知国民党无空闲飞机接送在延安受伤的周恩来至莫斯科养病后大怒,“责令航委会一定派机去接送”。可见,蒋介石还在考虑中苏关系的保持,他绝不愿看到苏德日联合,尽管苏联并无此种想法。

1940年,国际形势迅速变化。欧洲战场上德国不断推进,意大利参战,法国投降,英国退守本土,亚洲战场上日本也欲乘英法等国无暇东顾之际,迅速结束对华战争以进攻东南亚地区,美国仍受国内孤立主义影响而举棋不定。德意日三国签署《柏林公约》后,英美为了阻止日本南下,由劝和日本的东方慕尼黑政策转到利用中国牵制日本的政策,开始拉拢蒋介石。这样,蒋介石就处在三股势力同时拉拢他的形势下。首先,德国希望劝和中日以帮助日本南下牵制英美,日本也希望借此机会停战以南下开辟新战场,是战是和,蒋介石的选择直接影响着世界战争的走势。其次,苏联仍然保持着对国民党的援助,蒋介石根据军统中苏情报所的消息,认为“此次日德意军事协定,对俄之威胁,比对美尤为严重”,毕竟美国有大洋相隔而苏联直接与日德两国相邻,这无疑加大蒋介石向苏联“要价”的资本。再次,英美的橄榄枝也抛向蒋介石,包括向中国派遣美国志愿航空队、向中央银行提供贷款、英国重开滇缅公路等,蒋介石如愿以偿成了英美在亚洲战场最重要的盟友。“国际上三大力量这样或拉、或诱、或援的结果,使蒋介石感到身价陡增,忘乎所以,好像历史给了他一个解决共产党问题的难得机会。”似乎蒋介石头痛已久的中共问题已可以从政治手段谋求解决转向军事手段了。

中共在1938至1940年的两年多时间里,领导的抗日武装部队发展到50万人,还有大量地方武装和民兵,在华北、华中、华南开辟了16块抗日民主根据地。中共势力的发展壮大让国民党内部出现许多军事反共的声音,特别是1940年10月谋划已久的黄桥战役,不仅没有打击到新四军,反而是新四军歼灭国民党军韩德勤部一万余人,让蒋介石和一众国民党高层将领坐立难安。再加上江苏、安徽作为中国的交通要道,是连接八路军和新四军的战略要地,蒋介石自然不愿看到这一地区被中共所掌控。黄桥战役后,国民党将冲突的起因推到新四军头上,何应钦、白崇禧以此为由要求“新四军加入第十八集团军战斗序列”,并在“壹个月内全部开到……规定地区内(即冀察两省及鲁北晋北)”。面对国民党的步步紧逼,毛泽东结合国际局势的变化敏锐地意识到,蒋介石的反共行为是为投降日本做准备,而要想阻止蒋介石集团投降,就必须借助“苏联的压力”,因为“蒋介石最怕的是内乱,是苏联”。但此时的苏联为确保自己远东地区的安全,急需中国加紧抗日以牵制日本。因此,苏联对中苏关系极为重视,不仅斯大林亲自致电蒋介石鼓励其抗日,而且继续向国民党运送抗日所需物资,同时还派出崔可夫将军来华担任军事总顾问。在崔可夫出发前,斯大林同他面谈。斯大林希望崔可夫“摸清蒋介石阵营的情况,估量蒋介石的实力并利用蒋介石总军事顾问的权力使中国军队积极作战”,同时,还要“遏止蒋介石反对共产党军队和对共产党人控制的游击区抱有的黩武图谋”,换句话说,“就是阻止蒋介石打内战,使他动员全国一切力量去反击侵略者”。所以,崔可夫必须“协调中国红军和蒋介石军队的抗日行动,而不管他们之间的分歧”。可见,斯大林的首要想法仍是从中调解国共关系以敦促两党同心抗日,哪怕明知他们之间存在分歧。

蒋介石显然意识到自己的抉择对于苏联的重要性,这让他在面对崔可夫时有了充足的底气。当崔可夫第一次与蒋介石会面时,蒋介石就曾告诉崔可夫,“你们不要以为你们是行善的施主,我的友谊,至少,我的中立,在希特勒军队扑向东方时,对你们是很有用的”。蒋介石没有因为苏联的援助而对中共改观,反而助长了他的反共信心,他深信苏联离不开中国对日本军队的牵制,这让他敢于用武力手段同中共产生摩擦,尽管中共已经选择做出让步并准备退出皖南地区。

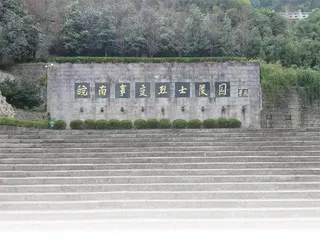

1941年1月6日,新四军军部及所属部队9000余人向北转移时,在安徽泾县茂林地区遭到国民党军队围攻,震惊中外的皖南事变爆发。经过一周的惨烈战斗,被伏击的新四军除2000余人突围外,大部牺牲或被俘,军长叶挺亦被扣押。

苏联和中共对事变的反应

皖南事变发生后,中共和苏联表现出不同的态度。皖南事变的爆发让中共措手不及。在事变发生时,毛泽东不认为这是一次单纯的军事行动,而将其联系为国民党企图投降日本的表现,因此在1月14日国民党军事行动一结束,毛泽东就决定“在政治上军事上迅即准备作全面大反攻”,要求山东、苏北的军队“待命消灭韩德勤、沈鸿烈”。同日,为取得共产国际的支持,毛泽东向共产国际发电报,说明事态及中共的计划,表明“我军有被彻底消灭的危险”,“我们准备在政治上和军事上给予蒋介石所实行的这种广泛的进攻以有力的反攻”。第二日,毛泽东在发给周恩来、叶剑英的电报中,再次提到“调和退让论是有害的,只有猛烈坚决的全面反攻,方能打退蒋介石的挑衅与进攻,必须不怕决裂,猛烈反击之”,先前对蒋的“温和态度须立即终结”。同时,他还要周恩来去质问新上任的苏联总顾问崔可夫,“叶项被俘,全军覆没,蒋介石无法无天至此,请问崔可夫如何办”。可见,毛泽东此时极为愤怒,是决心准备以军事手段反击的。

崔可夫在事变发生前毫不知情。据他回忆,蒋介石及其他国民党军官向苏联顾问们刻意隐瞒了这一事件,“我们的军事顾问既没有这样的事实,也没有这样的文件。中国将军们随意欺骗他们”。崔可夫虽然迫切希望得知事变的消息,但由于他的特殊身份,在发表意见时必须要仔细斟酌、小心谨慎,免得被视为苏联干涉盟国的内政,因此,崔可夫只能不断询问事件的经过和真相而无法表现出明确的反对态度。虽然崔可夫内心十分同情中共,但是,如果“公开讲出这种同情,就会使蒋介石疏远我们……同时,如果我们公开宣布支持共产党,那么,蒋介石在他的西方庇护者和他的国民党同僚们的压力下可能再次使我们的关系产生麻烦,而这只能有利于日本侵略者”。可见,崔可夫还是站在苏联远东政策即中国拖住日本、避免苏联远东接敌的角度上思考皖南事变,他不希望因为事变而使国共走向彻底的对立。而在1月13日,崔可夫告知蒋介石,苏联先前答应援助国民党的飞机已经到达了,这一原本就在苏联计划中的援助被蒋介石错误地认为是苏联在以军事援助换取国民党对中共军队的“饶恕”。

皖南事变发生后,国内各方势力的反对声音此起彼伏,但1月17日,蒋介石依然强硬决定“将国民革命军新编第四军番号即予撤销,该军军长叶挺着即革职,交军法审判,依法惩治,副军长项英着即通令各军严缉归案讯办”。一个很重要的原因是,蒋介石认定中共背后的苏联不会因此提出强烈抗议而与国民党翻脸。中共虽意识到蒋介石的反共阴谋,但为抗日大局,并未直接将斗争矛头指向蒋介石本人,而是将国民党中的亲日派作为斗争目标。在1月18日中共中央发言人关于皖南事变的谈话中就声明要求,“严惩阴谋消灭新四军皖南部队之罪魁祸首”,“肃清何应钦等一切亲日分子”。

如蒋介石所料,苏联和共产国际确实没有做出强烈的反应,但仍凭借其在国共两党之间的特殊地位在一定程度上以各种措施来协调国共关系。1月17日的命令发布后,苏联驻华军事总顾问、苏联大使等人就频频向国民党提出批评,而苏联外交人民委员会更以拒绝出席国民党政府驻苏大使宴会的方式显示苏联的不满。1月25日,苏联大使潘友新向蒋介石指出:“国民党军队进攻新四军有利于日本侵略者。对中国来说,内战将意味着灭亡”。但蒋介石却反口污蔑是新四军先动手袭击国民党军队。在1月27日的《真理报》中,苏联刊发关于皖南事变的报道,指出皖南事变是出于国民党的“党派褊狭之动机”,此举“无异扩大内战,而内战唯有削弱中国而已”。除了向国民党方面显示不满,苏联和共产国际还向中共传达建议。1月20日,季米特洛夫来电给毛泽东,告知“蒋介石请莫斯科将最近的事件(即皖南事变)视为地方上的军事事件,不要赋予它政治意义并广泛宣传”的观点。季米特洛夫希望中共不要主动破裂国共关系,只应将斗争矛头指向亲日派,还要求中共为缓和与国民党的关系作某些让步。毛泽东收到季米特洛夫电报后回复,“既然蒋介石反对我们,那我们就不能再做让步,因为在目前情况下,这种让步不能团结群众”,“我们必须全面抗击蒋介石,今后要么是他作出让步,要么是同他彻底决裂”,毛泽东决定在政治上坚决予以回击,但在军事上“暂时只能进行防御”。事实证明,中国共产党的做法是正确的,对国民党的政治回击不仅没有破坏抗日民族统一战线,而且使中共博得了广泛同情与支持,沉重打击了国民党反动派的嚣张气焰。

对于苏联和共产国际的态度,毛泽东显然十分不满。据师哲回忆,毛泽东在皖南事变后向共产国际发了一份综合、分析性长电,既总结了皖南事变的经验教训,也是“提醒和告诫远方的一些无知、肤浅的人”。当时,对于中国共产党如何坚持抗日民族统一战线问题,中共同共产国际的看法不完全一致,“我们主张以斗争求团结,而共产国际则要求我们完全服从国民党的领导”。

事变后蒋介石的对苏策略

1月17日的命令在国内国际都引发巨大反响。国内的中间派、进步人士和海外爱国侨胞都站在中国共产党一边,谴责国民党这一“亲者痛仇者快”的行为,就连国民党内部也有一些人表示反对和不解,如孙科、卫立煌、冯玉祥等人都极力劝和,坚定维护国民党利益的王世杰也希望局势缓和下来。在国际上,苏联率先表示不满,英、美也同唱一个调,通过各种方式向蒋介石施加压力。日本侵略者和汪伪政府则显得十分满意,汪精卫在南京发表讲话称,“蒋介石近年来没有做过一件好事,只有这件事做得很不错”。借国共不和之际,日军出兵进攻皖南新四军余部,之后又反过来“扫荡”华中地区的国民党军队,至1月下旬,日军趁国民党军集中精力于华中之时大举进攻河南。这一系列的形势变化显然出乎蒋介石的预料。