跨过两万亿,成都继续拼

作者: 郭盼盼 刘蕾“新春第一会”,成都又一次聚焦营商环境,将企业推向“C位”。

在成都市提能“12345亲清在线”做优一流营商环境工作推进会上,成都发布“蓉易享”“蓉易贷”“蓉易诉”“蓉税乐企”“蓉易用”和信用报告代替无违法违规证明实施方案等六大创新应用场景,以数字化思维、智慧化手段提升为企服务质效,加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。这些助企惠企举措让成都广大经营主体备受鼓舞,纷纷建言献策。

这是成都连续第二年将新春首会聚焦“12345亲清在线”。2023年,成都完成了GDP增长6%的目标,总量达到2.2万亿;今年成都再次提出6%的增长目标。从6%到6%,成都的底气和动力从何而来?

2月初,我们来到成都寻找答案。我们发现,成都是一座来了就停不下脚步的城市,好吃好逛好消费;成都更是一座拼搏起来停不下脚步的城市,从产业体系到企业精气神,从营商环境到创新机制,到处“热辣滚烫”。

培育新质生产力

今年一开年,成都的产业发展就呈现出一派活力,其中尤为引人关注的是,全国首条、全球第二条、总投资约630亿元的高世代AMOLED生产线——京东方第8.6代AMOLED生产线项目签约落地成都。

据悉,这是成都史上投资体量最大的单体工业项目,建成后成都将成为全国最大的柔性面板生产基地。该项目预计在2026年第四季度实现量产,产品主要应用于中高端笔记本电脑、平板电脑等IT类产品。众所周知,AMOLED被称为下一代显示技术,前沿性不言而喻,而生产线落地成都,不仅能提升产业链附加值,还将吸引上下游企业集聚,推动产业生态发展。

其实,京东方已有多个项目落地成都,包括4.5代液晶面板生产线、第6代AMOLED面板生产线项目(B7)、AMOLED工艺技术测试中心、智慧系统创新中心、车载显示基地,能看出其在当地发展所葆有的信心。据成都市相关负责人介绍,未来将以该项目落地为契机,在OLED显示领域积极谋划,打造柔性显示专业园区,力争2027年新型显示产业规模突破1000亿元。

龙头企业到来,无疑为产业发展带来涟漪效应。成都深谙此道。2021年成都启动“产业建圈强链行动”,两年来围绕电子信息、数字经济、航空航天等8个产业生态圈和28条重点产业链进行布局,持续招引和培育链主企业,聚集上下游企业,夯实产业生态。同时,成都优化升级营商环境至6.0,创新发布“12345亲清在线”等平台,为企业提供全生命周期服务。以为企业解决融资难题的“蓉易贷”为例,普惠信贷工程新投放贷款在去年就达到了420多亿元。

双向发力下,成都招引和培育出一批优质企业。数据显示,当前成都的经营主体总量近390万户,居全国副省级城市第二位。仅2023年,成都新登记市场经营主体就超过60万户。

前不久,空中客车飞机全生命周期服务中心在成都投运,这是世界500强空客公司在欧洲之外布局的首个飞机全生命周期服务项目。该项目将提供从飞机停放、存储到维修、升级、改装、拆解、回收及拆解后的二手可用航材分销服务,将有力地推动绿色循环经济发展。此外,总投资超百亿元的通威太阳能光伏产业项目落地、民航科技创新示范区投运、国家高端航空装备技术创新中心揭牌……一个个企业和项目与成都双向奔赴,逐渐成为产业建圈强链的重要一环。

当前,成都已形成成渝地区电子信息先进制造业集群、成都市软件和信息服务集群、成德高端能源装备集群等9个国家级产业集群。2023年成都还新增两个千亿级产业集群,大数据产业位列其中,并有6个项目入选工信部2023年大数据产业发展示范名单,居全国第二。成都的专精特新企业也在持续增加,近三年累计2000多家企业入选;国家高新技术企业突破1.3万家。

云创中心就是在2022年被评为四川省专精特新中小企业,并且具备工业互联网平台、智能制造、标识解析三大系统解决方案服务能力。该企业相关负责人表示,成都积极为企业汇聚行业资源、发布人才政策,对企业发展产生积极作用。

“什么是好的营商环境?就是让企业不把自己当外人。企业认为,你要懂我,我才跟你对话,若不懂我就如对牛弹琴。我们每周起码有四天都有企业拜访。”成都市经信局新经济委大数据(区块链)产业处相关负责人说道。

接受采访时,他们开完产业链信息更新会不久,办公白板上详细列着对接企业等日程。该处室主要负责大数据产业、卫星互联网产业、区块链产业的建圈强链工作。工作推进中,他们了解企业需求,并提供服务,如组织企业和投融资机构洽谈,为链主企业和产业链企业合作搭桥。他们还提到,产业链时刻在发展变化,自身也不断学习先进城市经验,与企业共同探讨发展趋势,跟上发展步伐。

这也是成都产业建圈强链推进者们的日常。曾几何时,本地龙头企业偏少偏小,牵绊着成都的快速发展。如今,成都在产业建圈强链和优化营商环境中,逐渐打破发展壁垒,带动创新力转化为生产力。同时在过去一年,成都还将科技成果转化作为科技创新工作“一号工程”,加快培育新质生产力。

在兴隆湖湖底,密布着水质检测传感器,实时将检测数据传输到管控系统,方便管控人员对水质进行管控。这是成都本土企业见山科技联合清华四川能源互联网研究院研发的公园城市知水系统。相关负责人介绍,见山科技在成都创立八年来,已从最初的8人扩展至400多人,近年来营收翻番,还带动数字经济“出海”。作为重要的智库和创新力量,清华四川能源互联网研究院则面向清洁低碳能源、新型电力系统等前沿技术与关键领域开展产学研协同创新,拥有500余人高水平人才队伍和近百项领先技术,培育出22家创新企业。

如今,漫步兴隆湖畔,诸多高新技术实验室和科创企业正在良好的生态环境和创新环境中成长。去年,成都更是出台科技成果转化28条政策措施,西部(成都)科学城、成渝(兴隆湖)综合性科学中心加快建设,国家高端航空装备技术创新中心揭牌,全国首个民航科技创新示范区建成投运……成都正加速构建现代化产业体系。

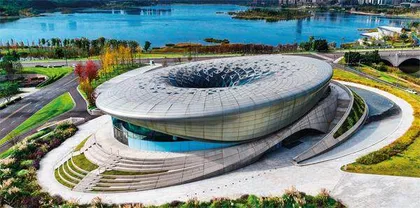

今年成都市两会期间,科创生态岛被频频提及。科创生态岛位于兴隆湖畔,是成都推进科技创新和科技成果转化的重要载体,重点承载创新成果展示、技术交易撮合、成果转化服务等功能。当前,科创生态岛1号馆已试运行,发布科技成果270余项,链接企业近1000家,良好发展态势正是成都创新发展的缩影。

2024年成都市政府工作报告明确提出,推进科技创新和科技成果转化,加快培育发展新质生产力、建设现代化产业体系、构建具有核心竞争力的优势产业集群等任务,同时提出塑造未来产业竞争优势,让更多新技术新产业相约成都、遇见未来,让制造业成为成都高质量发展的“最强音”。

畅通“双循环”

过去这一年,“流通”“流动”成为关键词,城市不断寻求向外发展的机会。成都则锚定“双循环”,加速畅通各要素间的合作。

2023年开年,成都就组织“万家工企出海抢订单”,带领企业“走出去”。国家专精特新“小巨人”希望森兰科技股份有限公司是从事变频调速设备研发的成都本土企业,也是智能制造领域的“链主企业”。回忆2023年“出海行”时,该企业总经理何建波表示,当时与奥地利合作伙伴签订了约500万欧元的框架合作协议。“企业重组国际业务部,初步组建外贸精英团队,完成俄罗斯、印度、东南亚、土耳其、非洲等国家和地区的业务布局。”他说道。

今年1月24日,成都再次带领企业“出海”,组织电子信息、装备制造、生物医药、工业消费品等领域的近50家企业前往俄罗斯等亚欧三国,何建波再次参与其中。在为期10天的活动中,他们参加了2024年莫斯科塑料橡胶模具原材料及机械设备展览会,参观考察了阿拉木图工业区、中阿(联酋)产能合作示范园等,在莫斯科、迪拜举办“采购对接暨成都市招商引资推介会”。“活动中,我们见到了俄罗斯合作伙伴,并被追加订单,预计大几百万。”何建波说。

同样收获满满的还有成都宜均服饰有限公司总经理丁媛媛,作为服装领域的中小制造企业代表,本次活动中该企业与莫斯科格林伍德国际贸易中心完成了签约。“能在俄罗斯和客户直接对接是很大的突破,对中小服装制造企业来说,几十万、上百万的订单较大,这次可能有几倍增长。”丁媛媛说道。

在成都,企业“走出去”依赖于“双机场”及中欧班列优势。希望森兰科技的部分产品就是通过中欧班列“出海”,国际航班则为合作伙伴往来提供便利。数据显示,2023年成都国际 (地区) 定期直飞客货运航线恢复拓展至67条,居中西部城市第一位;航空货邮吞吐量超77万吨,排名提升至全国城市第6位。蓉港高铁、澜湄蓉欧快线、越桂蓉欧快线开通运行,全国首列整列高铁货运列车和首列铁水联运“长江班列”在蓉首发,国际班列通达境外108个城市,全年开行超5000列,成都国际铁路港吞吐量突破100万标箱。

去年,成都国际班列“东南亚—濛阳”专线开通后,从泰国尖竹汶发车可直达位于濛阳的四川国际农产品交易中心,全程5天,运输成本节省约30%,成为泰国和老挝的水果入境中国的又一条便捷通道。

“流通”“流动”起来后,增长随之而来。2023年成都外贸运行稳住基本盘,外贸进出口总额达到7489.8亿元,居中西部城市第一位,跨境电商综合试验区发展成效进入全国“第一方阵”,“成都造”创新药刷新国内单品种药物出海授权交易纪录,消费品直接进口规模增长39.8%。此外,外商直接投资达到22.9亿美元,居中西部城市第一位,平均每天新增2家外商投资企业。

交通枢纽建设为“双循环”提速,政策及服务也在添保障。当前,中国(四川)自由贸易试验区的成都天府新区片区、成都青白江铁路港片区、川南临港片区持续深化改革。其中,成都高新综合保税区贡献四川超40%外贸总值,进出口总值连续多年名列前茅,发展绩效评估连续4年位列全国综合保税区序列第一。这背后正是源于服务持续升级,如在全国首创综保区设备零配件便捷出区模式,上线“数智综保”等管理系统,为企业节约成本;如增值税一般纳税人资格试点以及“委托加工”“选择性征税”“四自一简”等惠企便企政策落地,助力企业融入国内国际双循环。

步入2024年,成都提速“双循环”。

1月26日,成都科技装备企业拓市场供需对接会“京津冀专场活动”上,31家成都市企业与116户京津冀地区央(国)企、中国500强、专精特新企业等合作伙伴建立“朋友圈”。中自环保科技股份有限公司与4家企业分别签约,该企业董事长谈到,采购协议均围绕降碳减污展开,既有长期合作客户,也有新朋友,通过这次活动开拓了京津冀市场,拓展了业务范围,不虚此行。

1月30日,装载有消费型锂电池产品的集装箱搭乘成都国际班列驶离成都国际铁路港。这是自国铁集团、工信部、国家铁路局联合发布《关于消费型锂电池货物铁路运输工作的指导意见》后,成都国际班列首次发运消费型锂电池货物。与海运比,时效性强、回笼资金快、成本低。成都海关所属青白江海关监管一科相关负责人表示,新政出台后,第一时间制作政策解读,向企业介绍相关货物的分类、包装规范及海关监管要求,同时强化与班列、陆港等部门的联系协作,敦促场站方落实安全生产主体责任,划定专门操作区域,确保现场安全运行。