亲历者说:好莱坞电影入华30载

作者: 阙政1994年,以哈里森·福特主演的《亡命天涯》为始,我国拉开了每年进口10部海外“分账”大片的序幕,其中又以好莱坞电影为主。一晃30年过去,好莱坞电影入华30载,给我们的电影业带来了哪些变化?哪些曾是刺激?哪些又是启发?来听听亲历者怎么说。

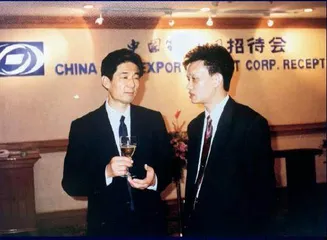

中国电影公司前总经理吴孟辰:曾经国外片商叫我们“2万公司”

说到引进好莱坞大片的幕后功臣,吴孟辰可谓其一。90年代初,他是上海市电影发行放映公司的书记和经理,一手将公司改制为全国首家电影股份制公司“永乐股份”,让文化发展也走上了市场经济路线。

1993年,国家启动电影体制改革,打破了“统购统销”的计划经济模式,电影不再以拷贝销售数量计算盈利,而是与票房挂钩——此举在中国电影业引起了“大地震”。也是在这一年,熟谙电影发行业务的吴孟辰被调到北京,任命为中国电影公司经理。在时任国家广播电影电视部副部长、主持电影改革工作的田聪明麾下,“第一个动作就是管理好中影的内部经营,解决三角债问题”。当年中国电影市场比较萧条,国产影片年产量还不到100部。

到了年底,内部经营调整得差不多了,又开始设计如何让中国电影市场与世界同步。有点年纪的观众也许记得,上世纪80年代,国内也能看到一些外国进口电影,比如《音乐之声》《魂断蓝桥》《红菱艳》等等。确实,在1994年分账大片引进之前,80年代初,中国内地曾以买断版权的形式进口过一批海外影片。吴孟辰还记得,当时买断的价格一般是2万美元:“国外片商叫我们‘2万公司’,因为当时就出得起这个价,所以愿意跟我们做生意的不多,肯给的也往往是很老的片子,电视台都播过几轮了才给你。”

但随着中国改革开放和市场经济的步伐加快,海外制片公司也慢慢感受到:改变正在发生。“1992年永乐股份在上海锦江小礼堂举行开幕典礼的时候,美国时代华纳的国际部主任也到上海访问。他感觉到中国真的在发生变化,文化领域也在改革开放了,于是马上邀请我去美国访问。”吴孟辰清楚地记得,那是1993年的5月,因为时差关系,他过了两个五一劳动节。在华纳,他与董事局主席见面,相谈甚欢,这为后来第一部引进片打下了伏笔。

1994年,国家电影局下发348号文件,决定由中国电影公司以国际通行的分账发行方式,每年进口10部“好电影”。在当时,“好电影”的标准被定义为:基本反映世界文化优秀成果、基本反映世界电影艺术和技术最新成果的影片。

第一部漂洋过海来到中国内地的分账大片,就是华纳出品的《亡命天涯》。此前,经过多轮谈判,吴孟辰争取到的分账比例是13.5%——全世界最低。

因为成功引进第一部海外分账大片,吴孟辰和华纳的同业还双双荣获新加坡颁发的国际发行奖,但他连奖都没敢去领,因为实在“得罪人”。当时有人责怪他:“你引进技术、引进设备不可以吗?为什么要引进影片?”

“困难肯定是非常多,每天就像被架在火上烤一样。”吴孟辰说。改革必然会动一些群体的奶酪,很多国内电影制片公司也曾激烈反对,认为好莱坞电影一进来,中国电影更没活路了。但吴孟辰的想法刚好相反:“改革才能使中国电影进一步发展,在市场刺激下焕发新的活力。经历过‘与狼共舞’的时代,中国逐渐形成院线制,产出自己的国产大片,也向好莱坞学习建立了完整的工业体系,走出一条电影强国之路。”

《亡命天涯》最终取得2500多万元票房,一鸣惊人。再接再厉,1995年,10部分账大片悉数抵达,几乎都与海外首映同年或次年,让中国观众“和世界同步”——与现在人们所想象的“好莱坞大片”不同,当年引进的10部分账片类型多样,有文艺片如《廊桥遗梦》,有动画片如《狮子王》,也有获得奥斯卡奖的正剧《阿甘正传》,奇幻类型的《勇敢者游戏》,当然动作大片如《真实的谎言》《纽约大劫案》也很受观众欢迎。

引进片对中国电影的帮助比想象中来得更快:动画片《狮子王》在中国引起轰动,观众站着看也愿意,吴孟辰特意将首映礼选在1500座的大影院,全部票款捐赠给中国儿童电影协会,用以支持中国儿童电影发展。

海外大片带来的经济效益只是一方面,另一方面,中国也随之开启了自己的大片时代:“2002年,民营电影公司获批,再加上全世界从电影制作到发行传播都发生了革命性的变化——胶片时代结束,数字时代开始——从前我们为什么电影院线要分一轮二轮?因为没有那么多拷贝。一部电影在上海地区能有10个拷贝已经算很好了,那么第一周最多只能给10家电影院用,哪怕是用‘跑片’的办法,跑片员驮着拷贝在相近的电影院间奔走,也就十几家吧。一周后拷贝给到二轮影院,再下来是三轮……现在全国几万块银幕,怎么跑得过来?数字硬盘就不同了,几万块同时上映也可以。”

在多重有利因素的影响下,在市场和科技的刺激下,新世纪的中国电影终于也走进了自己的大片时代,票房一路高歌,从100亿元、200亿元,一路发展到疫情前最高的600亿元。

上海影城前副总经理王佳彦:《泰坦尼克号》票房近百万元,全国第一

如果分账大片入华对于电影从业者来说是“喜忧参半”,那么对于广大影院经理来说,就是单纯的快乐了。曾经门可罗雀的电影院变得人头济济,看电影重新成为人们熟悉的娱乐方式,为了一部热门大片在电影院门口排起长龙……随便哪个场景都能让影院经理笑口常开。

上海影城的前副总经理王佳彦就是那个快乐起来的人。“影院经营变好,观众也有好电影看,很幸福的!”至今他仍然清晰记得,当年《泰坦尼克号》在影城一家收获的票房就接近100万元,排行全国单影院第一名。要知道当时的一张电影票也不过十几元。“影城业务部每天都有人来谈包场,忙都忙不过来哦!”

伴随引进片而来的还有海外主创团队:“《勇敢者游戏》首映的时候,电影里的一群小演员们都到上海影城来的。《玩具总动员》的导演也来过,还跟我夸奖上海影城真漂亮。”

不过说起海外电影,老王也有点“凡尔赛”:“每年10部引进片虽然是打开国际视野的,但上海还有一个得天独厚的条件——我们有上海国际电影节!影城也是主战场,直到现在,4K修复的美国大片都是一票难求的,像《教父》啦,《阿拉伯的劳伦斯》啦,百看不厌。”

1993年第一届上海国际电影节的评委中就有美国大导演奥利弗·斯通,“他对中国很友好,他的代表作《刺杀肯尼迪》也在电影节上播放”。

回顾过往好莱坞电影进入中国市场30年,王佳彦觉得,这对中国电影业产生了多方面的影响:“好莱坞电影一直以其先进的特效技术、精良的制作和成熟的工业化生产模式著称。进入中国市场后,中国电影人看到了技术上的巨大差距,激发了中国电影行业在技术方面的学习和追赶。中国电影开始加大对技术的投入,不断提升影片的画面质量、特效水平和音响效果等,从而推动了中国电影技术的快速发展。”在他看来,像《流浪地球》这样的中国科幻系列电影,很大程度上得益于对好莱坞先进技术的借鉴和学习。

此外,好莱坞的电影工业化体系也为中国电影产业提供了范本:“从前期的策划、拍摄,到后期的制作、宣传发行,好莱坞都有一套成熟的流程和规范。中国电影业在与好莱坞的交流合作中,逐渐引入并建立起自己的工业化体系,提高了电影生产的效率和质量,使得中国电影产业更加专业化和规范化。”

不过,如今的好莱坞电影工业也有自己的泥淖,模式化、套路化日益严重,拍不完的续集,让观众产生了审美疲劳。“从前像《阿甘正传》《金色池塘》这样人文类电影挺多的,现在总是机器人打打闹闹,没意思。”王佳彦觉得,中国观众已经形成了自己的审美,“随着中国电影产业的快速发展,国产电影在类型、题材、制作水平等方面都取得了长足的进步,与好莱坞电影的差距不断缩小。国产电影更加贴近中国观众的生活和情感,能够引起观众的共鸣,因此在市场竞争中逐渐占据了优势地位”。

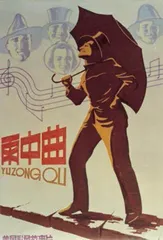

电影海报绘画师单露露:新海报一上墙,围观群众特别多

能够最直观感受到一部电影热度的,除了影院经理,还有一个特殊的职业:电影海报绘画师。

毕业于上大美院、曾受训于交大油画进修班的单露露,从上世纪70年代开始就在徐汇区的东湖电影院担任海报绘画师。从1976年开始,他画了20多年电影海报,少说也有1000多幅。2005年中国电影百年华诞之际,上海电影家协会编撰的《海上电影溯源》中,将他称为上海“新世纪电影海报作品发表数量最多的设计师”。

在单露露印象中,上海的确也是得天独厚的——80年代就有中国第一个“中美电影周”,比引进大片还早了十多年。而影院美工师这份职业也有一个让别人艳羡的待遇——可以提前看大片,根据电影内容构思海报。“每个礼拜我有两个半天在看电影,不是在大光明,就是在新光电影院。”

“当时上海还有电影海报画展,我就选择了《雨中曲》来画,因为觉得这部电影实在太特别了——是一部歌舞片,视听双重享受,踢踏舞跳得太惊艳了!完全是那个年代全新观感,这种体验激起了我的创作欲望,想把看电影时那种轻松又开心的心情表达出来。很多电影海报在画的时候会突出明星,比如《罗马假日》,那肯定是画帅得不得了的格里高利·派克和女神奥黛丽·赫本,但是《雨中曲》我就不想突出明星,想把最吸引我的踢踏舞的肢体语言表达出来。”

分账大片进入中国后,单露露也画了不少译制片海报,比如《超人》,“突出超人在天上飞的科幻感觉。”可惜手绘电影海报是时间的艺术——它们通常被画师画在6开大小的白报纸上,张贴于影院门口橱窗或墙壁,十几天过后,电影下档,海报也就被新的创作所覆盖。“当时照相机是买不起的,少数留存下来的几幅作品,都是摄影师朋友来电影院帮忙拍的。”

每当有海外大片上映,有些人早早获得先机,就来问单露露“走后门”要电影票。有的时候电影实在太热门了,单露露“逃也来不及”,都不敢在影院画室里多呆,就怕源源不断有亲戚朋友来找他“开后门”,“拿不出票子老尴尬的”。