我国玉米种植区生态效率的区域差异及影响因素研究

作者: 陈衍俊

摘要 基于2004—2018年三大玉米种植区的面板数据,运用SBM模型方向性距离函数中的Malmquist-luenberger生产率指数和以产量为导向的DEA-malmquist指数,实证研究我国玉米种区生态效率的区域差异,以及在环境制约下我国玉米不同种区的真实生产状况。随后通过Tobit面板模型,分析不同玉米种区的生态效率和生产效率指数在相同影响因素下的差异。结果表明,我国玉米种区整体为粗放式的发展模式,北部种区整体生态效率较高,生产方式较为低碳;中部种区的平均生态效率较高,但技术效率退步明显;西部种区的生态效率增长缓慢,技术投入不足。受灾率、生态治理水平和环保投入因素对各玉米种区的生态效率和传统M指数存在趋同的影响作用,但不同种植区域还是存在较大的影响差异。

关键词 玉米;SBM模型;地区差异;影响因素

中图分类号 S-9;F326.11 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)05-0196-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.05.050

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Regional Differences and Influencing Factors of Ecological Efficiency of Maize Planting Areas in China

CHEN Yan-jun

(Economics and Management School of Yangtze University,Jingzhou,Hubei 434023)

Abstract Based on the panel data of three corn growing areas from 2004 to 2018, this paper used the Malmquist-luenberger productivity index and yield oriented DEA-malmquist index in the directional distance function of SBM model to empirically study the regional differences of ecological efficiency of corn growing areas in China, and the real production situation of different corn growing areas under environmental constraints. Then, through Tobit panel model, the differences of eco efficiency and production efficiency index of different maize seed areas under the same influence factors were analyzed. The results showed that the overall development mode of maize seed area in China was extensive, the overall ecological efficiency of northern seed area was higher, and the production mode was low-carbon;the average ecological efficiency of central seed area was higher, but the technical efficiency declined significantly;the ecological efficiency of western seed area increased slowly, and the technical input was insufficient. The disaster rate, ecological management level and environmental protection input factors have a convergence effect on the ecological efficiency and traditional M index of maize planting areas, but there are still large differences in different planting areas.

Key words Maize;SBM model;Regional difference;Influencing factors

基金项目 国家社科基金项目“以生态安全和粮食安全并重为导向的粮食补贴政策研究”(17BGL250)。

作者简介 陈衍俊(1994—),男,湖北武汉人,硕士研究生,研究方向:农业经济理论与政策。

收稿日期 2021-06-04

玉米作为我国的三大主粮之一,是饲料用粮和工业用粮的重要来源。伴随玉米高速增产,以化肥农药为主的农业消耗品也会随之大量投入,粮食高产的背后是农业生态资源的损失。据国家统计局公布的数据显示,自临时收储政策实施以来,我国玉米种植平均化肥折纯量至2015年增幅达19.12%,特别是以东北三省为代表的北部种区,农用消耗品施用量占全国总施用量的40.96%,增幅近10%[1]。虽然目前国家对玉米实行价补分离政策,对农业供给侧调减玉米种植面积,倡导粮食产业以绿色低碳的生产方式来提升单产和生产效率。但最近对粮食产业的研究[2]发现,我国玉米各种区依旧存在生产经营粗放、种植占比过大等问题,与我国粮食产业要发展协调好资源消耗、高效生产和环境保护的这一目标仍存在差距。

农业生态效率是衡量农业生态化发展水平的测度标准,其目标是为实现在减少环境影响下同时创造农业生产活动的总价值。随着环境问题在粮食产业中越来越受到学者的关注,于婷等[3]使用SBM-undesirable 模型,在碳排放等环境条件约束下测度不同粮食主产区的生态效率,发现不同区域间的农业生态效率存在较大差异,且呈不断扩大趋势;鲁庆尧等[4]通过SBM模型分析发现我国粮食生产的三大区域生态效率区域性差异明显,呈由西部、中部到东部显著的递减趋势。较多学者对我国粮食产业整体以及粮食主产区的发展状况进行测度与评估,但由于不同粮食作物生长和适应环境存在差异,对特定粮食产物的生态效率研究较为缺乏。玉米在我国各地的种植范围广泛,不同种植区资源差异禀赋。因此研究玉米不同产区的生态效率,对推动各玉米种植区的低碳绿色发展有一定的引导作用。

基于以往对玉米不同生态类型区[5]的研究,笔者将我国玉米产区分为北部春播区、中部黄淮海平原种区和西部种区进行区域差异的研究,以玉米生产中碳排放总量作为限制因素,使用SBM模型方向性距离函数中的Malmquist-luenberger生产率指数(ML指数)和传统以产量为导向的DEA-malmquist指数(M指数),分别测度我国各主要种区2004—2018年的生态效率和生产效率,对比反映玉米产业的现状和差异;通过面板Tobit模型,分析不同产区的玉米生态效率和传统M指数的影响因素,以实证结果更清晰地提出针对性建议,从而为实现不同产区玉米高质量发展与资源环境可持续的目标提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

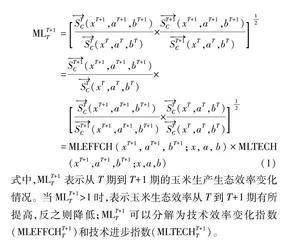

依据Chung等[6]的研究,结合SBM模型方向性距离函数构建Malmquist-luenberger指数(ML指数),同时对玉米生产中的期望产出和非期望产出进行测度分析。从T期到T+1期包含非期望因素的Malmquist-luenberger指数函数,表述如下:

MLT+1 T=ST C(xT+1,aT+1,bT+1)

ST C(xT,aT,bT)×

ST+1 C(xT+1,aT+1,bT+1)

ST+1 C(xT,aT,bT)12

=ST+1 C(xT+1,aT+1,bT+1)

ST C(xT,aT,bT)

×

ST C(xT+1,aT+1,bT+1)

ST+1 C(xT+1,aT+1,bT+1)×

ST C(xT,aT,bT)

ST C(xT,aT,bT)12

=MLEFFCH(xT+1,aT+1,bT+1;x,a,b)×

MLTECH(xT+1,aT+1,bT+1;x,a,b)

(1)

式中,MLT+1 T表示从T期到T+1期的玉米生产生态效率变化情况。当MLT+1 T>1时,表示玉米生态效率从T到T+1期有所提高,反之则降低;MLT+1 T可以分解为技术效率变化指数(MLEFFCHT+1 T)和技术进步指数(MLTECHT+1 T)。

1.2 指标选取

参照以往对粮食产业的碳排放[7]研究,化肥比例在我国玉米生产六大碳源中的增长比例最大,与氮肥施用排放量一起所占总量的59.46%,其次是柴油占12.67%,农药占7.42%,种子占6.90%,这4项投入因素占碳排放总量的86.45%,可以很大程度地反映玉米生产中的非期望产出。碳排放系数参照美国橡树岭国家实验室以及IPCC[8-11]公布的化肥0.895 6 kg/kg,农药0.592 7 kg/kg,柴油4.934 1 kg/kg,种子3.85 kg/kg来计算碳排放总量。选定的投入产出具体指标见表1。

1.3 数据来源

根据我国玉米种植区分区[13]情况,选择北部春播区包括河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江,中部黄淮海平原种区包括江苏、安徽、山东、河南、湖北,西部种区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆。以上种植区2004—2018年玉米投入产出的数据均来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《全国农产品成本收益资料汇编》《中国物价年鉴》(部分省份年度价格数据缺失以当年全国平均价格替代)。

2 结果与分析

2.1 玉米种植区生态效率测度结果与分析

根据获取的投入产出数据,利用公式并借助MAXDEA软件测算出我国玉米主要种植区的生态效率值。为突出种植过程中非期望因素的影响,使用DEAP2.1软件测算出未考虑环境要素,以产量为导向的传统Malmquist指数,并与生态效率的结果进行对比,结果见表2。

由表2可知,从分区情况来看,北部和中部种区的生态效率演变较为相近,增速相对较明显;西部种区的增长相对较缓。不同种区的生态效率出现缓增的情况,可能与国家对“镰刀弯地区”玉米生产适时调减种植面积,而相对减少了环境污染的负面效益,以及推进玉米市场结构转变的政策有关。进一步对生态效率进行分解为技术效率(MLEFFCH)和技术进步指数(MLTECH),以揭示驱动玉米种植区生态效率变化的因素。结果显示,北部种区和中部平原种区的生态效率增长主要依靠的是前沿技术的进步,但北部种区的技术效率变化不显著,而中部种区的技术效率呈退步趋势,体现出的是大机械化、粗放式经营的增长方式;西部种区的增长依靠的是技术效率提高,而前沿技术指数呈现衰退的状态,表明西部种区的机械化投入程度不足。同时,参照郑丽楠等[14]对我国农业生态效率空间划分,将玉米种植区按生态效率值划分为相对高效区(ML指数大于等于1.03)、相对中效区(ML指数大于等于1且小于1.03)、相对低效区(ML指数小于1)。从分省市区的情况来看,根据各省市生态效率变化趋势分析,内蒙古、辽宁、河南、云南相对高效;河北、吉林、黑龙江、安徽、山东、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、新疆相对中效;山西、江苏、湖北、新疆相对低效。