农村集体经济发展的三重逻辑——泽库县个案

作者: 平建硕 李双元

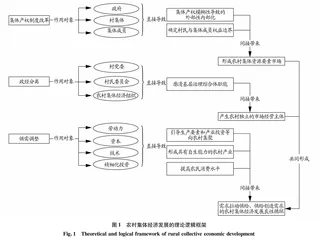

摘要 农村集体经济发展是乡村振兴战略的重要抓手。基于农村集体产权制度改革研究成果,构建了一个农村集体经济发展的三重理论逻辑框架。农村集体产权结构清晰是集体经济“化零为整”,打破农村市场封闭性,实现农民财产权利的基础;政经分离是廓清农村基层组织职能边界,形成农村多元经营体系的关键;农村供给侧调整和需求侧管理是激活农村市场,实现开放农村市场与多元农村经营主体结合,助力农村地区建立长效发展机制的重要动力。通过对欠发达地区的青海省黄南藏族自治州泽库县案例分析,认为集体经济发展需要从产权改革、政经分离和供需改革等三方面综合施策。

关键词 农村集体经济;集体产权制度改革;政经分离;供需改革

中图分类号 S-9;F325.2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)05-0200-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.05.051

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Triple Logic of the Development of Rural Collective Economy—Taking Zeku County as an Example

PING Jian-shuo, LI Shuang-yuan

(College of Finance and Economics, Qinghai University, Xining, Qinghai 810000)

Abstract Rural collective economic development is an important method of strategy for rural revitalization. Based on the research results of rural collective property right system reform, a threefold theoretical logic framework of rural collective economic development is constructed. The clear structure of rural collective property right is the basis for collective economy to transform the parts into a whole, to break the closure of rural market and to realize farmers’ property rights. The separation of politics and economy is the key to expurgate the functional boundary of rural grassroots organizations and form a multi-management system in rural areas. Rural supply-side adjustment and demand-side management is an important driving force to activate rural market, realize the combination of open rural market and diversified rural operation subjects, and help rural areas to establish long-term development mechanism. By analyzing the case of Zeku County, Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture in Qinghai Province, the author holds that collective economic development needs comprehensive measures from three aspects: property right reform, political and economic separation, supply and demand reform.

Key words Rural collective economy;Collective property right system reform;Political and economic separation;Reform of supply and demand

基金项目 青海省社会科学基金项目(K061907)。

作者简介 平建硕(1995—),男,河南郑州人,硕士研究生,研究方向:农村集体产权制度。*通信作者,教授,博士,硕士生导师,从事农业经济理论与政策研究。

收稿日期 2021-10-19

农村集体经济作为中国特色社会主义经济体系的特有产物,是农村生产模式改进、农业现代化水平提高、农民生活质量改善的重要依托。但宏观上农村以农业经营为主的产业结构[1]、积累向城市输送的历史因素[2]、人均资本存量远低于城市的发展潜力[3],以及农村基层公共服务和制度供给的缺乏等因素;微观上农村集体经济“分”的过多“统”的过少[4]、积累薄弱等因素,均对农村集体经济的发展形成了障碍[5]。为支持农村集体经济的发展,中共中央国务院2016年出台了《关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》,对农村集体经济实现形式和农村市场配置资源功能的发挥等方面提出了明确的改革意见。

农村集体经济发展的复杂性要求破解农村集体经济发展难题的逻辑具有系统性。对农村集体经济发展的研究可谓汗牛充栋,主要的研究路径基本上可以分为3个方面,一是按照时间顺序梳理农村集体经济发展历程,试图从经验性研究中找出制约集体经济发展的原因;二是通过地区横向样本数据的分析,归纳出集体经济发展存在的主要矛盾;三是通过大样本或案例研究深入探讨集体经济发展的内在逻辑。

高鸣等[6]梳理了集体经济从20世纪50年代农村互助性合作运动开始到2020年农村集体经济发展经历的改革历程,提出在宏观上应打造支持农村发展的政策环境,深入推进农村集体产权制度改革;中观上制定农村产业融合发展推进方略,促进乡村振兴;微观上创新多元农村经营主体利益联结机制,消除空壳村等建议。刘守英[7]梳理了农村集体化失败之后集体地权制度变迁与相应绩效的变化,认为地权的稳定性和完整性能帮助农民在市场机制之下获得经济自主权。

在农村集体经济发展的归纳性研究中,有学者基于田野调查研究和数据分析,认为农村集体经济由于历史发展、生产方式、社会结构等原因,存在资本、土地等发展资源匮乏,人才、组织等发展主体缺失,参与、创新等公共精神缺乏等多方面的问题,认为应从人才、资源、产业、制度等多方面进行农村集体经济发展建设[8-10]。也有学者认为农村集体的政经分离是农村集体经济发展应当关注的重要问题,并进一步提出农村政经分开不能“一刀切”,应该适时而动[11]。

在集体经济发展的纵向挖掘方面,刘浩等[12]在农村集体经济发展的大样本案例中,挖掘影响集体经济发展的内在驱动力,认为内部驱动的核心因素是精英带动,在不具备精英带动的村集体经济中,存在不同要素之间的相互替代。孔祥智[13]通过3个典型案例研究提出集体经济发展的内在动力是在产权清晰基础上的干部正向激励。张浩等[14]通过对农村集体产权制度改革的案例研究,结合不完全契约理论和马克思主义合作理论,认为影响农村集体经济发展的内在影响因素是剩余控制权和剩余索取权的不匹配,应该通过农村集体经济发展机制的构建,约束集体经济组织干部的剩余控制权,并提供剩余索取权激励,实现经营管理者的剩余权匹配。

显然,在农村集体经济发展研究中,关于农村集体经济发展归纳性研究相对较多,对在归纳基础上进一步深入挖掘农村集体经济发展逻辑和内在动力的研究相对较少。在集体经济发展内在逻辑分析过程中,较多学者将目光集中在一个方面,无法充分阐释农村集体经济发展的复杂性和多元性。笔者结合青海省牧区集体经济发展的案例,给出牧区集体经济发展的理论逻辑,以期为欠发达地区集体经济发展提供借鉴。

1 农村集体经济发展的一个理论逻辑框架

只有实现有效市场和有为政府的有机结合,才能促进农村集体经济健康可持续发展,才能进一步有序推进乡村全面振兴。通过农村集体产权制度改革,明确界定产权属性,降低交易费用,进一步激发微观主体的积极性和主动性;通过理顺体制,明确基层政治组织、自治组织和经济组织的边界,各司其职、相互协同,共同促进集体经济发展壮大;通过政府职能的转变和市场配置资源要素作用的充分发挥,积极发展优势产业,延长产业链,多渠道增加农民收入。通过集体产权制度改革、政经分离和供需改革“三管齐下”,促进农村集体经济发展走上良性循环发展轨道(图1)。

1.1 集体产权界定产生内在激励机制

产权理论是相关学者在对农村集体产权制度改革研究中采用最多的理论框架,主要原因在于激活农村集体资产,实现农村各类要素在城乡市场之间进行流转,前提是对农村集体资产模糊一团的产权结构进行解构,在政府、村集体、村集体成员之间进行清晰界定,即产权清晰是市场机制发挥资源配置功能的充分条件。通过产权关系在不同层级主体之间的解构[15],实现产权束在不同主体之间的合理分割和配置,帮助人们形成对集体资产收益和风险的合理预期[16],一方面提高农村集体资产经营管理的效率,另一方面提高集体成员对集体资产经营管理监督的动力,将集体资产由于所有权行使主体“虚置”导致的外部性内部化[17],激活农村集体经济发展的内在动力。

中国特色社会主义农村集体制度的原则是农村集体所有,与西方产权理论的基本假设“私有产权”存在着本质的区别,要充分发挥农村市场功能,确保集体要素流转顺畅,需要进一步配置集体产权性质的农村集体经济组织与其他市场经营主体签订不完全契约产生的剩余权。奥列弗·哈特[18]认为由于人的有限理性,合同上总存在条款上的遗漏、模糊乃至漏洞,无法对非人力资产进行考虑全部情况的妥善安排,需要资产所有人执行合同之外的剩余权,以确保监督链条的完整,避免委托-代理管理模式中可能出现的管理者机会主义行为倾向。同时也需要剩余控制权与剩余索取权相匹配,否则将导致剩余控制权的所有者主张在剩余控制权占有时期获取尽可能多的短期利益,导致资产经营难以长久。农村集体所有在马克思主义理论体系中意味着“劳动雇佣资本”,集体成员存在大份额剩余索取权的分配刚性,需要通过强化集体成员投票权、监督权等来强化集体成员的剩余控制权,同时通过加强集体经济组织的信息公开和收益比例分配等措施的配套,实现对农村集体经济组织管理者剩余控制权的约束和剩余索取权激励的增强,实现集体成员和集体经济管理者的剩余权匹配[14]。

1.2 政经分离廓清基层组织职能边界

为保证产权结构激励功能的有效实现,需要给予农村集体经济组织自主经营地位,进行政经分离。不少村集体为避免村两委干部意见不统一降低基层治理效率,采取村党支部和村民委员会干部“一肩挑”的模式进行基层管理[19]。同时由于大多村集体资产相对较少,农村集体经济组织功能由村民委员会代行,即出现基层治理中党组织、自治组织、经济组织“三位一体”的治理结构,采取“多块牌子、一套人马”的配置模式[20]。在这种治理模式下,基层领导、农村社会治理、集体经济发展职能混为一团,公共开支、社会服务成本、经营收益核算等杂糅到一块,基层组织内部部门监督形同虚设,外部群众监督渠道缺失,既影响基层治理效能发挥,又阻碍集体经济发展,需要进行基层治理机构职能的分离。但政经分离需要结合不同地区发展水平,不能强制采用“一刀切”的方式进行。在农村集体经济组织发展初期,并不具备独立经营人员框架和能力时,超前调整组织架构和职能关系会导致农村集体经济发展迟缓;同样,在具备分离条件时采取观望态度也会导致农村集体经济发展的滞后[11]。