新农科背景下的产教融合实践教学模式探索与实践

作者: 邓兰生 涂攀峰 陆星 田江 沈宏 田纪辉 姬静华

摘要 在新农科背景下,如何创新教学模式,在实践教学中培养学生的创新意识、创业能力和科研素养,提升实践教学质量和水平,安吉共识、北大仓行动、北京指南为高质量人才的培养指明了方向。分析了目前实践教学中存在的主要问题,开展新农科建设背景下的产教融合、协同育人实践教学模式探索与实践,旨在为提升实践教学质量和水平提供参考。

关键词 新农科;产教融合;实践教学;基地建设;人才培养

中图分类号 S-01;G642 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)05-0252-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.05.065

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration and Practice on the Practice Teaching Mode of Integration of Production and Education under the Background of New Agricultural Sciences

DENG Lan-sheng1, TU Pan-feng2, LU Xing1 et al

(1.College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642;2.College of Horticulture and Landscape Architecture, Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou, Guangdong 510225)

Abstract Under the background of new agricultural sciences, how to innovate teaching models, focus on cultivating students’ innovative consciousness, entrepreneurial ability and scientific research literacy in practical teaching, and improve the quality and level of practical teaching,Anji Consensus, Beidacang Operation and Beijing Guidelines pointed out the direction for the cultivation of high-quality talents. This article mainly analyzed the main problems existing in the current practical teaching, carried out the exploration and practice of the practice teaching mode based on the integration of production and education, and collaborative education under the background of the construction of new agricultural sciences, so as to provide references for improving the quality and level of practical teaching.

Key words New agricultural science;Integration of production and education;Practical teaching;Base construction;Talent training

基金项目 广东省教学质量与教学改革工程项目(粤教高函〔2020〕19号);华南农业大学2019年校级质量工程项目(zlgc19003)。

作者简介 邓兰生(1971—),男,江西兴国人,副教授,从事作物营养、水肥一体化技术及水溶性肥料的教学、研究与推广应用工作。

收稿日期 2021-05-05

“新农科”建设是党和国家系统解决“三农问题”的国家战略,是新农业、新乡村、新农民、新生态“四新建设”的核心,也是我国发展新高等农业教育的重大战略。2019年6月28日,全国涉农高校的百余位书记、校长和农林教育专家齐聚浙江省安吉县余村,共商新时代中国高等农林教育发展大计,共同发布《安吉共识》:新时代新使命要求高等农林教育必须创新发展[1]。2019年9月19日,全国50余所涉农高校近180位党委书记、校长和专家代表齐聚黑龙江七星农场,共同提出深化高等农林教育改革行动实施方案,提出新农科建设“北大仓行动”,对“新农科”建设作出全面安排[2]。2019年12月5日,新农科建设北京指南工作研讨会在北京召开,会议研究了新农科建设发展举措,提出了新农科改革实践方案,推出了新农科建设“北京指南”[3]。近年来,在地方各级政府的重视和支持下,地方农林高校整体上取得了较快发展,但从新农科发展改革的视角看,仍存在学科专业设置分散、经费等资源紧缺、与区域经济发展关联性不高、不利于持续发展等问题[4]。新时代赋予了高等农林教育前所未有的使命,在新农科背景下如何优化学校人才培养功能,实现传统教学模式创新,更加注重实践教学,在校企合作的基础上充分发挥校企优势,实现校企产学研合作、产教融合、协同育人,提高实践教学水平和人才培养质量,提升毕业生的社会竞争力,也给各大高校和企业提出了新的思考[5-7]。

1 实践教学中存在的主要问题

高等农林教育是为现代农业发展培养高质量人才的重要阵地。如何让培养的人才适应新时代的新要求,适应现代农业发展的需求,实践教学扮演着非常重要的角色。笔者对华南农业大学2017、2018级资源环境科学专业133名同学进行问卷调查,结果表明在被问到通过实践教学可以获得哪些能力的提升时,大多数同学认为通过实践教学可以提升自己的认知能力、团队合作精神、自我学习能力、人际沟通能力、创新能力、组织能力和分析判断能力,占比分别达到86.50%、73.70%、59.40%、60.10%、69.90%、47.37%和67.67%。但是,在实践教学的实施过程中,在教育教学主体、实践教学软硬件设施与运行管理等方面都存在影响实践教学质量提升的因素[8]。笔者在调查中发现,在被问到哪些因素会影响实践教学质量时,大多数同学认为学校应在实践教学经费投入、实训效果评价体系建立、实践教学设施建设等方面加大投入。其中,认为学校投入不足的占73.7%,认为缺乏合理实训效果评价的占36.8%,认为需要加强实践教学设施建设的占64.7%。

1.1 教师和学生对实践教学存在认识上的偏差,学校对实践教学的重视、经费投入和管理不够

在现有考核激励机制下,教师和学生在一定程度上存在“重理论轻实践,重课堂轻课外、重学历轻技能”的倾向,对实践教学重视不够。不少具有高学历的青年教师严重缺乏生产实践经历和经验,专业实践能力不足;部分教师对实践教学缺乏热情,不愿投入更多的时间和精力进行实践教学。大多数学生对实践教学的开展配合度不高,消极应对,被动听从指令,与指导教师基本没有互动,对实践教学内容缺少思考,完成任务时也只被动应付,缺乏原创性。

此外,学校在制订、实施教学计划的过程中,理论教学的地位明显优于实践教学。在师资力量配备、课时安排与工作量计算等方面,学校通常优先保证理论教学。虽然近几年学校一再提出要重视实践教学,但在实际操作过程中还有不足之处,比如在现有的评价考核体系中学校对实践教学的难度、安全风险、教学管理等方面的考虑严重不足。教师上1节理论课就能获得一节课的教学工作量,而在实践教学方面,教师工作一天也仅能获得3节课的教学工作量。如果这一天的课程是由多位教师共同完成的,则这3节课的工作量就是多位教师工作量的总和。但是,为了这一整天的实践教学,教师们需要耗费大量的精力、人力和物力去准备,甚至为了让对方单位能接纳学生进行实践教学,教师们还要动用个人和对方单位的人际关系,另外教学期间还得承担安全、意外事故等各种各样的风险,二者形成了强烈反差,其最直接的后果就是严重影响教师们从事实践教学的积极性和实践教学质量的提高。与此同时,学校在实践教学上经费投入不足,对一些应用性强的课程来说,去生产现场实操实训的交通费用都难以保障。

1.2 不同课程之间的实践教学内容缺乏融合,实践形式单一

1.2.1 实习课程相对孤立,学生缺乏专业知识的积累,专业认同感严重不足。以华南农业大学资源环境科学专业为例,目前的核心课程主要是农学类课程,涉及的实践课程有资源环境科学专业认知实习、资源环境科学专业概论、水肥高效利用综合实习、肥料科学与技术实习、土壤学实习、地质与地貌学实习、土壤调查与评价实习,此外还有毕业论文、毕业实习等。但这些课程由不同教师承担教学,而教师间缺乏有效的沟通交流,致使课程之间的关联性较差,实践教学内容比较单一,涉及的知识面较窄。受传统思想和教学资源、设施等因素的限制,加上多数学生不愿意动手操作、缺乏思考、对现代农业生产需求的认识不足,使得各专业课程之间学习脱节,实践教学内容单一,大都是为了完成任务而流于形式。

1.2.2 课程实习实践以“走马观花”式的集中参观为主,学生积极性不高,收获有限。招生人数和班级数不断增加,而参与指导实习的教师人数有限。为完成实习实践任务,很容易出现“走马观花”式的集中参观学习,一般只有1名教师或专业技术人员做现场讲解工作,难免出现学生数量多、顾此失彼的现象,从而影响实习效果。同时,部分同学的专业认同感不强,参与意识差,加上又不能与教师形成有效的沟通交流,实习实践效果大打折扣。

1.3 与社会需求不适应,与现代农业生产实际相脱离

随着经济、社会的发展,现代农业生产已驶入快车道,生产技术不断创新,一、二、三产业发展更加融合,对新技术、新模式的需求更为迫切。在这种新形势下,校企合作是一种理想模式和途径。校企合作旨在依托双方的资源优势,实现高校人才培养、技术服务和企业员工招聘、经济利益的双赢。然而,高等农林教育面临的问题是人才培养知识体系的更新相对滞后,学生与社会、企业的接触非常有限,理论与实践脱节,难以适应现代农业发展需要。虽然一直都有学生到企业进行实习实践,但因校企间的合作关系不明确,企业无法真正从合作中获得红利,合作动力不足,难以建立稳定的产学研合作关系,实习实践基地不固定,也就很难实现真正意义上的生产操作实践,实践教学质量和实践效果得不到保障。

2 新农科背景下的产教融合、协同育人实践教学模式探索与实践

2018年,教育部提出“新农科”建设:运用现代科学技术改革现有的涉农专业,并要围绕乡村振兴战略和生态文明建设,推进课程体系、实践教学、协同育人等方面的改革,为乡村振兴发展提供强有力的人才支撑。2019年的《安吉共识》指出,要建设“高地”,构建校内实践教学基地与校外实习基地协同联动的实践教学平台,建设一批区域性共建共享农林实践教学基地,让农林教育走下“黑板”、走出教室、走进山水林田湖草,补齐农林教育实践短板,充分发挥实践教学育人功能,培养高质量人才,服务现代农业。

2.1 加强师生对实践教学的认识

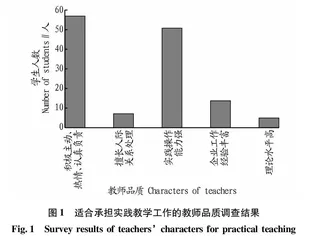

实践教学是学校高质量人才培养的重要环节,而实践教学质量的提升需要学校、教师、学生、实践基地等方面的协调。作为实践教学的主体,教师和学生对实践教学的认识、理解及其在实施过程中所发挥的作用将直接影响实践教学效果,因此有必要通过多种途径和形式提升教师和学生对实践教学重要性的认识。笔者对华南农业大学2017、2018级资源环境科学专业133名同学进行问卷调查,结果发现38.3%的同学喜欢实践操作能力强的教师承担实践教学工作,42.9%的同学喜欢积极主动、热情、认真负责的教师承担实践教学工作,而对教师的理论水平则没有过高的要求(图1)。