集体细胞迁移的研究模型和分子机制研究

作者: 雷风云 万萍

摘要 集体细胞迁移在大多数生物体的发育过程中起着关键作用。要实现高效且协调的迁移行为,细胞需要整体的细胞骨架调控来产生整体极化的牵引力。研究表明,胞外引导信号的浓度梯度或细胞与胞外基质的相互作用参与诱导极性的产生和起始迁移。集体迁移的细胞间存在相互作用,且这种细胞间的交流对于协调迁移至关重要。基于此,综述不同模式生物发育过程中的集体细胞迁移研究模型和分子机制,以期为相关研究提供借鉴。

关键词 集体细胞迁移;细胞骨架;信号;诱导;协调

中图分类号 Q 2 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)06-0012-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.003

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Research Models and Molecular Mechanisms of Collective Cell Migration

LEI Feng-yun,WAN Ping

(College of Life Science,Jiangxi Science and Technology Normal University,Nanchang,Jiangxi 330013)

Abstract Collective cell migration plays a key role during the development of most organisms. To display a coordinated migratory behavior and move more efficiently than cells migrated separately, collectively migrating cells need polarized force and cytoskeletal organization. Studies indicate that external signals, including gradients of signaling molecules and interactions with extra cellular matrix (ECM), induce F-actin polarity and start the migration. Cellular interplay occurs during collective cell migration, and such intercellular communication is essential to coordinated migration. Based on this, the research models and molecular mechanisms of collective cell migration in the development of different model organisms are reviewed in order to provide reference for related research.

Key words Collective cell migration;Cytoskeletal organization;Signals;Induce;Coordinate

基金项目 国家自然科学基金项目(31660330);江西科技师范大学博士启动基金项目。

作者简介 雷风云(1998—),女,河南周口人,硕士,从事细胞迁移研究。*通信作者,讲师,博士,硕士生导师,从事细胞迁移研究。

收稿日期 2021-10-14

集体细胞迁移(collective cell migration)是指多个细胞黏附在一起成为细胞簇或细胞层进行协同性迁移,这在发育、生理和疾病中非常普遍,例如乳腺上皮层分叉(branching morphogenesis)、血管新生(vascular sprouting)、肿瘤细胞聚成一股入侵周边组织等都涉及这一迁移[1-2]。集体细胞迁移是相互依存的细胞共同迁移,而不是简单地集合单细胞迁移,选择集体细胞迁移,其主要原因是因为集体细胞迁移可以:允许移动细胞携带其他不移动的细胞类型;允许迁移细胞相互影响,从而形成适当的细胞分布和组织;重塑组织的结构,同时保持它的完整和连续等。

单细胞迁移已经有了广泛的研究,其机制相对清楚。单细胞迁移过程可以简单描述如下:细胞迁移前端由肌动蛋白(actin)聚合形成片伪足或丝状伪足,细胞需要黏附和牵引在基底上,由整联蛋白(integrin)形成的黏着斑或与细胞外基质(extra cellular matrix,ECM)的其他作用支持。如果基底是其他细胞,那么细胞黏附分子(cell adhesion)将支持黏附和牵引。最后,细胞需要动力拉动细胞体向前和后端缩进,通常由肌动蛋白和肌球蛋白(myosin)支持向前和缩进。由此可见,单细胞迁移需在细胞前后极性形成的基础上完成[3]。Rho家族小GTP酶参与单细胞迁移前后端极性的建立,在迁移前端,Cdc42和Rac(Ras-related C3 botulinum toxin substrate)促使细胞加速肌动蛋白聚合形成片伪足或丝状伪足;在迁移后端,Rho促进细胞的缩进[4]。集体细胞迁移过程也需要形成前后极性,与单细胞迁移不同的是其形成的是整体的前后极性,而非单个细胞[5]。集体迁移的细胞之间存在相互作用,达到协同迁移的目的。集体细胞迁移在大多数生物体的发育过程中起着关键作用,参与成体的伤口愈合、组织再生和癌症扩散等过程。要实现高效且协调的迁移行为,细胞需要整体的细胞骨架调控来产生整体极化牵引力。该研究在介绍集体细胞迁移的经典研究模型的基础上,介绍集体细胞迁移的形成机制,以期为相关研究提供借鉴。

1 集体细胞迁移的研究模型

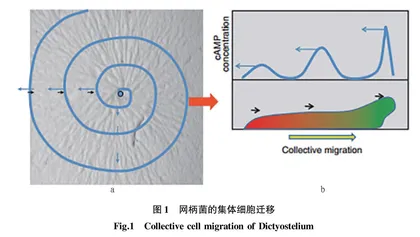

1.1 网柄菌( Dictyostelium )的迁移 网柄菌是很好的研究细胞极化和趋化运动的模式生物,属于简单的真核微生物,同时也会进行非常有趣的集体细胞迁移(图1)[6]。

网柄菌的集体细胞迁移受环腺苷酸小分子(cAMP)波控制。由图1a可知,在饥饿状态下,信号中心的细胞分泌cAMP呈螺旋波状扩散(蓝色线),细胞沿cAMP梯度移动(黑色箭头)并在信号中心发生聚集。由图1b可知,在蛞蝓状态下,前区的细胞负责周期性分泌cAMP信号(绿色表示信号最活跃区)并向后梯度传递(蓝色箭头),细胞则向前迁移(黑色箭头)。

网柄菌生活在含丰富有机物的土壤中。通常,网柄菌呈现阿米巴原虫的外形和生活方式。只有当营养供给耗尽时,成百上千的网柄菌就向周围发送信号——cAMP,收到信号的细胞也向其周围发送同样的信号,在一片互相收发的信号背景中,自发形成一个聚集中心。大量网柄菌聚集后,形成一个多细胞的集群进行迁移。当迁移到合适的环境时,多细胞集群变成子实体并形成孢子。网柄菌多细胞阶段的迁移与高等动物中的集体细胞迁移非常相似,细胞既紧密相连又动态变化地朝着引导信号协同迁移[7-9]。

网柄菌的协同迁移由cAMP波调控。当网柄菌处于饥饿状态时,cAMP波由信号中心发出并主要以螺旋波的形式向外扩散。细胞沿着cAMP的浓度梯度移动并最终聚集在信号中心。在蛞蝓移动阶段,前顶端细胞周期性地产生cAMP信号,分散在蛞蝓全身的前端类似细胞同时接力产生cAMP信号,这样从蛞蝓的前端到后端产生cAMP信号的周期波,从而促使蛞蝓移动[8]。cAMP对单个细胞的刺激导致细胞内产生三磷酸磷脂酰肌醇(PIP3),它是聚集期趋化和cAMP传递的关键信号分子[10-11]。PI3K和PTEN分别催化PIP3的产生和降解,可在质膜上沿cAMP生成PIP3富集区梯度。此外,PIP3还调节腺苷酸环化酶的胞浆调节因子CRAC,CRAC是cAMP接力所必需的[12]。

1.2 果蝇边界细胞迁移

近20年来,果蝇卵巢里的边界细胞在细胞迁移领域被公认为是一个很好的研究集体迁移的模式系统(图2)[13-14]。果蝇的卵巢主要由卵室(egg chamber)排列成的卵巢管(ovariole)构成。每个卵室有1个卵母细胞(oocyte)、15个滋卵细胞(nurse cells)以及外围包裹着的滤泡细胞上皮层(follicle epithelium)。边界细胞是由6~10个滤泡细胞组成的一簇细胞,形成于卵室的最前端滤泡细胞上皮层。

果蝇的卵室模型由滤泡细胞上皮层包裹着1个卵母细胞和15个滋养细胞组成。其中极细胞(紫色)和边界细胞(绿色)在第八期发生特化(图2a),极细胞和边界细胞在第九期脱离滤泡细胞层并发生迁移(图2b),边界细胞簇在第十期到达卵母细胞边缘(图2c)。

在卵子发生的第九期初,边界细胞开始从它们所在的上皮层分离,侵入滋卵细胞组织,并且在其中持续向卵室后端进行协同迁移,到第十期初,这一簇细胞总共向后迁移约150 μm,到达滋卵细胞和卵母细胞的边界处,最后参与形成精子入卵口,因此被命名为边界细胞(border cell)。边界细胞在组织中的迁移运动利用卵子分泌的PVF1(PDGF-and VEGF-related factor 1)和EGF(epithelial growth factor)等生长因子的浓度梯度作为引导信号[15-16]。边界细胞来源于上皮细胞,启动迁移的过程属于上皮细胞间质转型(epithelial-mesenchymal transition,EMT)。在迁移过程中,边界细胞也保持着上皮细胞的特性,具有顶端-基底端极性(apical-basal polarity)。目前认为,边界细胞簇主要依赖其表面钙黏蛋白(E-cadherin)与滋卵细胞表面的E-cadherin建立起细胞黏着后,才能延伸片伪足并迁移[17]。

1.3 斑马鱼侧线原基迁移

侧线是鱼特有的感觉器官。斑马鱼侧线的发育需要经历约100个上皮类似细胞在胚胎的肌肉组织上定向迁移(图3)[18],这些细胞被称为侧线原基(lateral line primordium,LLP)。

由图3可知,斑马鱼侧线的原基是由100多个细胞组成的致密上皮细胞簇,细胞簇在趋化因子SDF-1梯度引导下定向迁移,从胚胎的头部迁移到尾部。

在超过2 d的迁移过程中,LLP有规律地每间隔一段距离形成一个感觉神经丘[19]。LLP由斑马鱼胚胎水平膈肌(horizontal myoseptum)中的细胞分泌的趋化因子SDF-1(stromal-derived factor 1)引导迁移。LLP前端的细胞需要表达SDF-1受体CXCR4(CXC chemokine Receptor 4)来接收趋化因子的诱导[20]。这些细胞向趋化信号SDF1的方向延伸突起,进而启动迁移。研究表明,LLP细胞还表达另一个SDF1受体CXCR7,这个受体主要在后端细胞表达。除去CXCR7也会阻止迁移,表明CXCR7与CXCR4一起调控LLP迁移[21]。两个信号通路调控CXCR4和CXCR7在LLP中的表达,Wnt信号在LLP前端起作用,而FGF(fibroblast growth factor)信号在后端起作用。Wnt信号抑制CXCR7在前端表达,而FGF信号抑制CXCR4在后端表达[22]。

1.4 肿瘤的侵袭转移

在癌转移过程中,癌细胞需要从一个组织扩散到另一个组织。扩散细胞常成片、成股、成团或者成网状迁移,这些都属于集体细胞迁移[23]。这种协同转移在上皮癌中尤其普遍,例如乳腺癌、鳞状细胞癌和结肠癌的癌细胞基本上都是通过集体细胞迁移形式转移扩散[24]。很多癌细胞在体外试验中也表现出集体细胞迁移,例如横纹肌肉瘤、口腔鳞状细胞癌、大肠癌、黑素瘤和乳腺癌[25]。对病人和小鼠模型的组织检测,也都观察到了癌细胞的集体细胞迁移[26]。然而,虽然集体细胞迁移在许多癌症中很普遍,但是由于癌症是一个缓慢发展的长期过程,不容易对癌细胞的迁移进行直接观察,因此,癌集体细胞迁移的分子机制没有正常生理过程中的集体细胞迁移研究得清楚。