加入WTO对中国大豆产业的影响

作者: 崔宇星 王靖萱 郝娜 胡嘉琪 李玮瑜 路平

摘要 加入世界贸易组织(WTO)后,我国经济迅速全球化,对我国大豆产业发展及贸易均产生了不可忽视的影响。为应对加入WTO产生的影响,我国对大豆产业政策进行了一系列的变革,并取得了较为显著的成效。以2001年为时间界点,整理、归纳了我国加入WTO前后与大豆生产相关的年度数据(1991—2019年),对我国加入WTO后大豆产业、贸易的变化趋势进行了详细的探讨,同时对我国加入WTO前后采取的大豆产业政策进行分析,并针对我国大豆产业发展的不足提出了可行性的建议,以期为我国大豆产业的再度崛起提供理论性参考。

关键词 大豆;WTO;政策;变化趋势

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)06-0211-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.048

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Influence of WTO on China’s Soybean Industry

CUI Yu-xing,WANG Jing-xuan,HAO Na et al (Beijing Key Laboratory of New Technologies for Agricultural Application,National Experimental Teaching Demonstration Center for Plant Production,Bioinformatics Center University of Agriculture,College of Plant Science and Technology,Beijing University of Agriculture,Beijing 102206)

Abstract A significant impact on the development of the soybean industry and trade of China can be observed after the entry of China into WTO due to the rapid economic globalization.A series of reforms on the soybean industrial policy was carried out by the Chinese government to deal with the impact and conform to the trend of globalization,which achieved remarkable results.An exhausted discussion was carried out on the tendency changes of the soybean industry and trade according to annual data of soybean around 2001,before and after WTO accession(1991-2019).Moreover,the soybean industrial policies are compared and analyzed before and after WTO accession,and the feasibility proposals are put forward aiming at the shortcomings of the soybean industry development in our country,which is expected to provide theoretical references for the reemergence of the soybean industry in China.

Key words Soybean;World Trade Organization;Policy;Trends

基金项目 北京农学院学位与研究生教育改革与发展项目(2021YJS046);2021年北京农学院本科生科研训练项目(KX2021006);服务乡村振兴的农业双创平台建设与成果示范应用(Z181100002418002)。

作者简介 崔宇星(1998—),男,山东东营人,硕士研究生,研究方向:大豆基因组学。*通信作者,副教授,博士,从事作物遗传育种研究。

收稿日期 2021-05-31

大豆中富含油脂、蛋白质、钙、磷、粗纤维等营养成分,使得大豆产业涉及油、肉、蛋、奶等多个领域,因此其产量及品质的变动对国民经济有着直接的影响[2]。随着人民消费水平的不断提高及人口数量的不断增加,人们对油、肉、蛋、奶等需求量的持续攀升,导致大豆需求供不应求。我国是世界上人口最多的国家,大豆产需在国内严重失衡,据国家统计局(NBS)数据显示,1996年中国由大豆净出口国转变为净进口国,为弥补国内大豆巨大的供应缺口只能不断开拓国外市场,在2001年后中国大豆进口量呈现指数型增长,2020年中国大豆总进口量已经突破1亿t。

2001年12月11日中国宣布加入世界贸易组织(WTO),正式成为其第143为成员,标志着中国大豆产业正式与国际市场接轨,这对我国内部产需的失衡起到良好的调节作用[2]。但与国际市场接轨时,中国大豆生产因以小农经济为主,机械化程度较低、成本较高、大豆品质不均一等问题逐步暴露,使得中国大豆与国外大豆的竞争能力逐步降低,中国大豆产业对国际市场产生了极强的进口依赖性[3-4]。为应对国际市场对国内大豆产业的冲击,调节国内大豆产需失衡的局面,中国相继出台了一系列支持大豆产业发展的政策,逐步形成一套与国际市场相吻合的制度体系。虽然政策、体系仍不完善,在于国际市场接轨时仍存在新的突出问题,却也取得了较为显著的成效。

笔者以2001年为时间界点,整理、分析了中国加入WTO前后近30年(1991—2019年)与大豆生产相关的年度数据,探讨了中国加入WTO后,大豆产业、贸易的变化趋势,分析了为应对经济全球化对中国大豆产业的冲击中国采取的政策措施,同时对中国今后大豆产业的发展提出可行性建议,以期为中国大豆产业的再度崛起提供理论性参考。

1 加入WTO前后中国大豆产业发展态势

1.1 中国大豆生产变化趋势

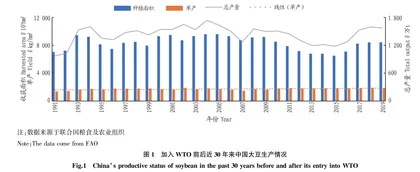

中国农业以小农经济为主,受天气、劳动力、技术等方面限制,很难在耕种面积、单产方面实现巨大突破。大豆生产受传统农业影响,在单产方面未产生较大起色。如图1所示,1991—2019年,中国大豆单产提升缓慢,单产提升35.27%,折合每年提升仅1.2百分点,同时在中国加入WTO后的几年中,中国大豆单产并未出现突破性进展。目前,中国大豆单产仍未达到世界大豆生产的平均水平。据联合国粮食及农业组织(FAO)数据显示(表1),1991年美国大豆单产比中国大豆单产高出66.89%,截至2019年美国大豆单产为3 189 kg/hm2,比中国平均单产高出70.85%。数据表明,近30年来,中美大豆单产差异反而有着加大的趋势,这是因为美国大豆单产仍以每年约1.33%的速率提升。中国大豆单产在国家政策的激励下缓慢提升,但与美国大豆单产相较,中国大豆仍有较大的提升空间。

影响大豆总产量的另一个重要的因素是种植面积,图1显示,中国大豆因单产无法实现突破性进展,导致我国大豆总产量随耕种面积的变化而变化,1991—2019年中国大豆总产量随其种植面积呈现波动性增长,且总产量曲线与耕种面积的变化拟合度极高。在中国加入WTO后的5年内,中国大豆市场受到内外“双需”格局的刺激,大豆需求总量不断提升,使得中国大豆种植面积与大豆总产量均维持在较高水平。尤其在2004年大豆耕种面积与大豆总产量达到了1991年以来的最高水平。与1991年相比,中国2004年大豆耕种面积和大豆总产量分别增长36.11%和79.01%,增幅及其可观。然而因大豆喜温怕旱,使得中国大豆主产区局限于东北平原及华北片区,导致中国大豆耕种面积进入瓶颈。加入WTO后,中国大豆在国际市场的竞争中,产量、单价、品质均处于劣势,而国内市场的反映相较国际市场存在一定的滞后性。加之受中国大豆补贴政策的影响,2006—2015年中国大豆产量及种植面积均呈现明显的下降趋势,与2004年相比,2015年的大豆种植面积与大豆总产量分别下降32.13%和47.63%。但于2015年后大豆产量耕种植面积均开始恢复性增长。

1.2 中国大豆贸易变化趋势

从2002年开始,中国大豆贸易规模不断扩大。贸易进程中,最显著的是中国大豆进口量呈现指数型增长(图2)。于2004年以全球进口量总额的38.1%成为全球最大的大豆进口国。至此,中国大豆成为国内唯一产量小于进口量的大宗产品[5]。中国大豆生产受传统农业的影响,存在机械化程度低、生产成本高、混种混收等问题严重[6]。与美国、巴西等大豆生产大国相较,中国大豆品质、价格在市场竞争中均处于劣势。由图2可知,2001年后,国际市场打开,中国严格遵守低关税承诺。在进口大豆高出油率、价格低廉的情况下,中国大豆进口量剧增。加入WTO后的19年间,年均进口量为5 560.7万t。相较加入WTO前10年,年均进口量增加24倍。至2020年,中国大豆总进口量突破1亿t,国内大豆需求量缺口达到新高,中国大豆产业在短期内,无法摆脱对进口的依赖。

加入WTO以来,中国大豆贸易格局也因受到各国经济政策变动的影响而产生了一定的改变。中国大豆进口市场相对集中,主要来源为美国、巴西和阿根廷,三者进口量占中国大豆进口总量的90%以上[7]。在加入WTO前中国50%以上的大豆市场被美国控制。加入WTO后,为摆脱美国对中国大豆市场的垄断局面,中国开始将大豆进口向巴西、阿根廷等国转移。如图3所示,在加入WTO后,中国从美国进口比重逐步降低,2006年从美国进口大豆总量仅占33%左右,比20世纪90年代后期降低50百分点。在此期间,中国的大豆缺口由巴西和阿根廷弥补,2002—2019年,从巴西进口大豆比重不断提高,2013年后,巴西成为中国最大的大豆进口国。中国在入世后,逐步解决美国对中国大豆市场的控制。并且为避免产生一国独霸的局面,中国调整各个大豆生产国的进口比重,并取得显著成效。

2 加入WTO前后中国大豆产业政策分析

加入 WTO前,中国大豆耕种面积与产量曾多次下滑。为弥补国内市场大豆空缺,中国在对外开放大豆市场,以进口弥补国内大豆的需求漏洞,国内采取保护价收购以稳定国内市场的大豆行情,但收效甚微。至1996年,中国由大豆净出口国转变为大豆净进口国,进口量一度提升。未抑制国外大豆进口量,中国于1996年实施大豆配额管理,并提升进口关税(表2),但因国内大豆需求缺口日益加大,此项政策的实施并未发挥实际作用。

加入WTO后,中国大豆市场开放程度提高,大豆进口愈加便利,加之中国严格遵守控制大豆关税(表2),进口大豆成本价格远低于国内大豆的收购价格。同时国外大豆出油率、营养价值较高,导致国内大豆产业,厂商更倾向于进口大豆。为应对市场变化,提高豆农的种植积极性,中国于2002年开始实施大豆良种补贴,虽与美国59.1美元/t的补贴相差较大,但也在一定程度上减轻了国际市场冲击对豆农产生的经济损失。且良种补贴提高了豆农的种豆积极性。2006年,继大豆关税配额取消后,豆油的关税配额相继取消。至2014年,中国公开允许进口的转基因大豆名单,在此之后美国、巴西等国的优质大豆进一步涌入中国大豆市场。

为应对中国大豆进口量的指数型增长,因国际市场大豆价格低廉而导致的国内大豆价格低迷,补贴政策最容易缓和豆农的种植压力。中国于2002年、2014—2016年、2017年等年份实施生产补贴政策,以提高豆农的生产积极性,降低豆农因国际市场冲击造成的经济损失。并于1993—1998年、2008—2013年等年份采取临时收储等政策(表2),宏观调节国内大豆市场,稳定国内大豆价格。但由于国内养殖企业日益增多,中国对大豆需求也日益加大,为减轻对大豆进口的依赖,中国于2014—2017年间相继提出着力调整优化种养业结构,统筹调整粮经饲种结构等措施,发展玉米、苜蓿等作物,以削减大豆在养殖业中的重要程度。