北京地区现代农业装备应用技术发展及人才培养分析

作者: 李军辉 叶克 胡霞

摘要 从北京地区现代农业装备发展和应用的现状出发,根据乡村振兴战略和“十四五”规划农业生产目标和工作方向,分析了北京地区农业生产、农业机械化应用和农业合作组织发展状况。研究了现代农业生产需要掌握的核心岗位能力、专业技能证书人才需求情况。提出现代农业装备应用技术专业主要就业岗位群为农业生产企业和农业装备制造企业的后市场服务,对职业学校专业建设目标和课程建设、实训室建设内容提出建议。研究内容对于培养服务首都“三农”的应用型技能人才和实现乡村振兴具有重要意义。

关键词 现代农业装备;人才培养;应用技术

中图分类号 C 961 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)06-0258-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.060

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Analysis on the Development of Modern Agricultural Equipment Application Technology and Talent Cultivation in Beijing

LI Jun-hui,YE Ke,HU Xia (Beijing Vocationgal College of Agriculture,Beijjing 102442)

Abstract Starting from the development and application of modern agricultural equipment in Beijing,we analyzed the development status of agricultural production, the application of agricultural mechanization and agricultural cooperative organizations,researched the core job abilities, professional skills certificates,vocational talent demand.The main job groups of modern agricultural equipment application technology is aftermarket of agricultural production enterprises and agricultural equipment manufacturing enterprises. Obtained the professional construction goals, curriculum construction and training room construction content of vocational schools. The thesis is of great significance for cultivating applied-skilled talents serving the capital, rural areas and farmers and realizing rural revitalization.

Key words Agricultural equipment;Talent training;Occupational skills

作者简介 李军辉(1972—),男,河北石家庄人,副教授,硕士,从事农业机械工程研究。

收稿日期 2021-06-21

智能农业装备是在传统的农业生产装备上加装传感器、控制器,利用计算机、物联网、人工智能等现代技术手段,根据农作物生长环境,智能的进行作业机械实现自主行驶、作物生长环境、耕作、施肥、喷药、收获等生产作业以及作业数据采集[1]。现代农业比较典型的技术有自动导航的无人驾驶技术、测土配方施肥技术、精准喷药技术等[2]。智能农业装备应用是农业产业升级的需要,对于提高农业生产效率、降低劳动强度、提升农产品品质、降低农药化肥的施用量具有重要意义,是实现乡村振兴农业发展目标的重要条件。

北京市正在强化科技在农业发展的核心地位,发展高效设施农业,开展数字农业、智慧农业产业化应用场景建设,全面加强农业科技和装备支撑,推进国家农业现代化示范区建设,全力打造“农业中关村”。在新冠疫情的影响下,为了保障供给,北京市提出了提升水果、蔬菜的自我供给率,提升蔬菜生产的自动化程度。目前北京市农村土地基本都进行了流转,北京地区农业生产作业以订单作业和入社等形式主要依托于农机合作组织或者农业合作组织进行,智能农业装备在规模比较大的合作组织正在推广普及。据农业农村局统计数据,目前全市共有合作社7 032家,加入合作社的农民20.7万户,培育创建了示范社617家,国家级示范社142家。笔者分析了北京地区现代农业装备应用情况及存在的问题,并对现代农业装备应用技术人才需求进行了分析,从而提出了农业装备应用技术领域人才培养建议。

1 北京地区现代农业装备应用情况

1.1 智慧农业的发展

农业生产发展进入了数字农业、智慧农业的发展阶段。它以信息知识为核心,将遥感网、传感网、大数据、互联网、云计算、人工智能等现代信息技术和智能化农业装备,应用到农业生产、加工、经营、管理和服务等全产业链,实现精准化种植、互联网化销售、智能化决策和社会化服务[3-4]。其基本特征是数字化、自动化、精准化和智能化。典型代表的形式是智能农田、智能牧场、智能渔场、智能果园、智能化植物工厂[3]。北京地区农业发展具有明显的地域性,北京作为全国科技创新中心,是我国农业研究领域最全、高端人才最为集聚的区域,一方面,北京地区的技术、人才、资金的为智慧农业的发展提供了物质保障,市民对农产品的品质有了更高的要求,有机、口感好、无公害、营养高的高品质产品价值更高;另一方面,人口老龄化、从事农业生产的人口老龄化产生“谁来种田的问题”,“无人农场”“无人果园”等现代农业生产模式应运而生。

1.2 国家、北京市对农业装备发展指导意见

党的十九大报告的乡村振兴战略中提出,农业的发展要加快推进农业由增产导向转向提质导向,推进“互联网+现代农业”;十九届五中全会为指出要“优先发展农业农村,加快农业农村现代化”。“十四五”期间,“实施高标准农田建设工程,强化农业科技和装备支撑,提升农业综合生产能力;发展农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,引领现代农业发展”[5-6]。

北京市农业发展紧扣“大生态、小农业”,坚持以绿色发展为目标,以优化升级、生态环保为手段,推进农业生产无人作业,提高农业标准化、精细化、规模化水平,减少农药使用对土壤、水源等自然环境的破坏。

北京市《关于实施乡村振兴战略的措施》中提出,坚持农业农村优先发展,高标准、高水平、高质量推进农业现代化、农村现代化、乡村治理体系和治理能力现代化建设,加快推进全市国家农业可持续发展试验示范区、国家现代农业示范区和国家现代种业创新实验示范区建设,利用移动互联网、大数据、物联网、遥感、人工智能等技术,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,高标准规划建设一批市级现代农业产业园[7-8]。

1.3 北京地区农业生产的情况

1.3.1 北京种植农业发展状况。2015年北京市确定了“调结构,转方式,发展高效节水农业的目标”。到2017年,蔬菜种植面积为4.033万hm2,其中设施种植为2.400万hm2(日光温室1.533万hm2,大棚0.800万hm2,连栋温室0.067万hm2左右),叶类蔬菜占50%以上,种植品种以生菜、油菜、芹菜为主;果类蔬菜以番茄、黄瓜为主。2020年粮食作物5.333万hm2;蔬菜种植面积为4.667万hm2(设施种植和露地面积各占1/2),蔬菜自给率达10%。因受新冠肺炎疫情影响,北京市农业生产目标在2021年进行了调整,确立了坚守11.067万hm2的耕地红线,蔬菜生产面积要达到4.800万hm2,“菜篮子”“果盘子”“米袋子”本地供给率达到20%,蔬菜副食生产成为都市型现代农业发展的重点,是首都城市应急保障和农民增收的主要方向。

1.3.2 农业机械化生产情况。根据农业农村局的数据,北京地区粮食作物机械化水平90%以上,耕、种、管、收等作业环节基本实现了机械化,自动导航拖拉机等智能装备已经开始应用;设施农业生产综合机械化水平为37%,设施内耕作、育苗、节水灌溉、喷药和包装等主要环节初步实现了机械化。设施整地机械化水平约为92.89%,机械化水平较低。

蔬菜种植全程机械化技术部分种类建立了国家行业标准和地方标准。同时在一些区县建立了示范推广基地。如油菜生产全程机械化技术已经建立国家行业标准,包括油菜生产过程中的撒施底肥、耕整地、播种、田间管理及收获5个农艺环节,集成了8项农机化技术,形成油菜生产全程机械化解决方案。露地甘蓝全程机械化技术包括北方地区露地甘蓝机械化生产过程中农艺技术要求、农机装备配备、园区地块整体规划设计3方面,包含集约化育苗、耕整地、撒施肥、移栽、田间管理、收获、采后废弃物处理7个环节的机械化技术,主体技术包括耕整地、集约化育苗、机械化移栽、机械化收获[9]。并在延庆区进行了包括激光平地、有机肥撒施、耕整地、机械移栽、田间管理(中耕、植保)、机械化收获的示范点。在大兴区榆垡农机站的6.667 hm2生菜全程机械化技术示范,应用了起垄机、移栽机和收获机,取得很好的效果和一定的经验。

1.3.3 农业(机)合作组织情况。

为了集约化、规模化生产,通过流转和提供服务,北京地区的蔬菜和粮食种植基本由农机大户、农业生产负责或者提供服务。目前北京地区共有大型农机合作组织120多个,蔬菜农机服务组织28个。据2016年北京市第三次全国农业普查主要数据公报显示,北京市全市登记农户103.3万户,其中农业经营户42.4万户,规模农业经营户3 282户。全市农业经营单位1.2万个。其中农业生产经营人员53.0万人,其中女性24.5万人,占比46%。农业经营人员的年龄分布如下:35岁以下占10%,35~54岁占49%,55岁及以上占41%。

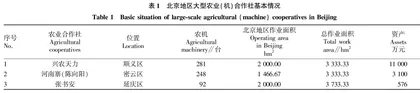

北京逐渐形成一些规模比较大的示范合作社,通过土地流转形成一定的种植规模,同时承担本地区的农业生产作业。比较典型的有顺义区兴农天力农机合作社、密云区的河南寨(陈向阳)农机合作社、延庆区的张书安农机合作社[10]。基本情况表1。

兴农天力农机服务专业合作社位于顺义区赵全营镇,在北京市内粮食作业面积超过2 000 hm2,设施大棚200栋,苗木果树种植33.33 hm2,合作社立足农机作业服务,通过土地流转、全程托管等形式,实现土地适度规模经营。根据区域农业产业结构调整需要,经营发展的产业涵盖设施农业(蔬菜和花卉)、露地蔬菜、休闲农业、农业文化科普、农产品加工与销售等方面,实现了规范创新持续健康发展[11]。2017年经营总收入达到986万元。2020年以“装备优化服务创新并举,打造都市现代农业样板”为特点,入选农业农村部第一批全国“全程机械化+综合农事”服务中心典型案例。

密云区河南寨(陈向阳)农机合作社位于河南寨镇北单家庄村,实现了粮油作物生产全过程机械化,牧草、青贮玉米种植收获全过程机械化,合作社利用政府的贴息政策,购进了带有自动导航等先进的农机,外联租赁土地666.67 hm2,种植牧草。在京津冀一体化的模式下,在河北、天津流转土地533.33 hm2。合作社服务农户5 000户。有丰富的跨区作业经验,总作业面积3 333.33 hm2以上。

延庆区张树安农业技术合作社位于北京市延庆区旧县镇西龙湾村, 2018年合作社年收入超过200万元,服务区域农户作业3 733.33 万hm2,玉米全程机械化作业2 000 hm2。目前经营内容包括花卉、中药、林果全程机械化调整。2020年入选农业农村部“全程机械化+综合农事”服务中心典型。