基于创新能力培养的教研协同人才培养体系的构建

作者: 汪开拓 黎春红 雷长毅

摘要 针对目前地方高校在食品专业人才培养过程中课堂教学和课外科研活动存在资源分配和管理上的矛盾,构建“一平台、两层面”科教活动融合体系,通过“科研五入”的方法将教学和科研统一到人才培养方案中,以期培养应用型本科人才的创新能力,促进毕业生综合素质的提高。

关键词 创新;教学;科研;一体化;食品专业

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)06-0277-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.06.067

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

The Construction of Teaching and Research Collaborative Talents Training System Based on Innovation Ability Cultivation—Taking Food Science and Engineering Major of Chongqing Three Gorges University as an Example

WANG Kai-tuo,LI Chun-hong,LEI Chang-yi (College of Biology and Food Engineering,Chongqing Three Gorges University,Chongqing 404100)

Abstract This study was aimed to the contradiction in resource allocation and management between classroom teaching and extracurricular scientific research activities in the process of cultivating food professionals in local universities,the “one platform,two levels” integration system of scientific and educational activities was constructed.In order to cultivate the innovative ability of applied undergraduate talents and promote the comprehensive quality of graduates,teaching and scientific research were unified into the talent training scheme of students via the method of “scientific research into five”.

Key words Innovation;Teaching;Scientific research;Integration;Food specialty

基金项目 重庆市高等教育教学改革研究重点项目(112009);重庆三峡学院第八批高等教育教学改革研究项目(JGZC1912);重庆三峡学院校级一流本科课程建设项目(202021)。

作者简介 汪开拓(1983—),男,安徽芜湖人,教授,博士,从事食品分析与检测研究。

收稿日期 2021-06-11

科学研究和人才培养是高校两项最基本属性。对于一所大学而言,教学是立业之本,科研是立说之道,教学与科研既相互关联又相互促进。教学与科研有机结合是高校可持续发展的基础,且学生实践能力和创新能力只有在科学研究的氛围中才能得到培养和提高[1]。目前由于各高校激励政策的导向,高校本科生科研积极性相比之前有较大提高,但教学和科研资源固有的分配和利用上的矛盾,使得学生科研工作与课堂受教在时间及评价体系上常常存在割裂和冲突。因此,如何有效建立科研—教学连接体,在引导学生学习专业知识的同时给予其必要的科研资源,即施行科教一体的人才培养模式,是当今应用型本科人才培养的热点。

1 现状分析

1.1 教学和科研是高校的基本职能 我国于2010年颁布了《国家中长期教育改革与发展规划纲要》(简称《纲要》),为高等院校教改指明了方向,成为过去10年教学和人才培养的重要参照[2]。在《纲要》中提及高等教育的第七章明确提出:“促进高校、科研院所、企业科技教育资源共享,推动高校创新组织模式,培育跨学科、跨领域的科研与教学相结合的团队。促进科研与教学互动、与创新人才培养相结合。充分发挥研究生在科学研究中的作用,加强高校重点科研创新基地和科技创新平台的建设。完善以创新和质量为导向的科研评价机制。”这些纲领性文件点明了除教学工作外,科研工作也是高等院校重要的任务[3-6]。因此,协调教学和科研之间的关系,合理分配两者的经费、场地和人力等既有资源,促进两者协作发展正成为高等院校教育发展的重要课题[7]。

从社会作用上理解,科研攻关和专技人才培养是高等院校的首要任务。以传统大学的特征来看,教学和人才培养是固有职责,科技工作是进阶发展,教研工作有明显的主次分别。但现阶段的众多研究发现,大学生(尤其本科生)“创新创业”的双创能力可在独立的科研思考和团队的科研协作等科研活动中逐渐形成。虽现阶段高等院校出台了一系列鼓励政策,大学生科研积极性较以往有明显提升,但教学和科研工作在时间和精力上存在互斥性,学生自身取舍和认知也对此有较大干扰。因此,协调教学和科研关系需构建研教新模式,即建立基于科教融合的符合学生个人发展和知识获取需求的新型人才培养模式。

1.2 地方高校教研矛盾尤其突出

当前地方教学型本科院校在应用型转型发展过程中,均相当重视科教融合新体系的建设,然而教改措施仍将重点放在改善教师教学方法和学生学习条件,教师怎样通过科学研究提高教学水平,学生从何种角度对科研与专业进行统一,依然是当今我国众多地方高校需克服的困难。从根本上说,该阶段的短板大体集中在以下3方面:①教师科研工作和专业课程内容间的脱节;②教师科研工作主要依赖研究生,本科生进实验室机会少;③科研工作较好的教授在教学工作量上的要求低,与本科生(尤其低年级本科生)接触少。上述这些问题在我国经济和科技大发展的背景下尤为明显,科研工作在学校排名和资源分配上的权重越来越大,因此教学工作逐渐被忽视;部分科研任务重的高水平教师缺乏进行本科教学的动力,而经验欠缺的新进教师教学工作重,教学质量无法得到保证,故造成本科教学质量和人才培养水平的下降[8]。国内重点大学中,大学生协助科研团队进行原创性科研已成风气,本科生因此有机会接触最新学术知识和尖端仪器,并参与到团队讨论中。在西方国家,因为大学教学过程中能体现科研“五入”现象,即“思路入教室、项目入实验、课题入论文、方法入实践和成果入课本”,所以教授的学生兼具科研创新和实践能力。通过上述现象的分析可知,地方高校实施教学和科研相协同的人才培养方案具有重要的现实意义,能造就以科学研究带动人才培养的有效路径,从而实现地方高校人才培养质量的显著提升。

1.3 重庆三峡学院食品专业教研现状分析及构建教研协同人才培养体系的意义

该校自2007年设置食品科学与工程本科专业以来,通过努力,食品专业在人才培养、教研协作和师资建设等方面有一定进展;在实验室管理和建设、应用型课程体系构建、专业人才培养模式的改革与实践等学科建设内容上进行了长期的试验和研究。相关教师团队设计了基于“从农田到餐桌”的农产品产业链相关的本科课程框架、产学研一体化的实践能力培养体系,完整构建了“科研思想进课堂”的科研促教学模式[9]。目前,该校食品科学与工程专业正在付诸实施国家“复合应用型”卓越农林人才教育培养计划改革试点项目(国家教学质量工程项目),为该教研一体化课程体系的建设提供了支撑。

但作为一所典型的地方型高校,重庆三峡学院食品专业办学时间短,师资力量和科研水平与重点大学相比还存较大差距。在专业人才培养上,学生科研活动虽对其创新能力有一定的提升作用,但尚存评价体系不细致、科研活动目的不清、科研和教学结合度低、指导教师积极性低等弱项,这些缺陷在地方高校食品专业人才培养过程中具有普遍性。因此,构建“教学与科研相协同的人才培养体系”,能明确教学和学生科研活动的关联点,使课堂教学与课余科研协同发挥作用,使学生在科研活动具有目的性,提升学生独立思考能力和团队协作能力,最终有助于培养具有创新能力和实践精神的应用型人才,为学生就业和学科发展提供支撑。

2 基于创新能力培养的教研协同人才培养体系的内容

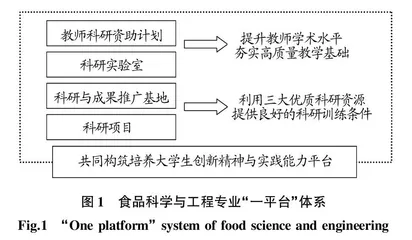

2.1 依托于学院食品方面的科研资源,着力推进科研和教学一体化人才培养模式,改善学生体验并提高教师参与性和积极性 经过广泛研究,形成了“一平台、两层面”科教活动融合体系,其中一平台是集合校内实验基地和校外实践或实习基地,提供良好的科研环境和条件,并为部分科研成果提供转化平台,从而形成校内和校外双平台的体系(图 1)。

2.2 开展科教融合,建设“科研—教学连接体”,促进高水平科研提升人才培养质量的高效路径,切实提高教学质量 通过强化并实施课堂“探究式”教学、开设“创新实践”选修课、强化创新实践环节、实施食品专业“卓越农林人才”培养模式、构建高水平师资队伍等途径实施并实现“科研—教学连接体”,达到科教融合,最终提高食品专业学生创新精神和实践能力(图2)。

3 基于创新能力培养的教研协同人才培养体系构建的方法

3.1 夯实科研提升教学的硬件配置

(1)根据既有课题组实验资源,扩大研究设备和仪器向本科生开放的范围;学生可以申请使用学院或课题组的药品和试剂,但这需加强对参与者的培训,防止实验事故的发生。

(2)根据成果转化或实习基地资源,提升基地的育人功能,开展课程实习、专业综合实习、社会实践、毕业论文(设计)、毕业实习、教学实践活动等。

(3)分析教师科研课题和项目,有目的性地帮助本科生进入研究项目组开展科研活动。

3.2 对学有余力的本科生大力实施能力培养项目

(1)建立国家、市、校、院四级“大学生创新训练计划”项目体系。创新试验项目是培养大学生自主科研能力的重要载体,要体现学生的主体地位,提倡学生全面参与到项目的申报、设计、运行和结题工作,杜绝指导教师挂名学生项目的行为;实行严格答辩制度,形成公平公正的项目申报和结题的工作风气,引导学生自主提高创新性和实践能力。

(2)开展兴趣培养工作。鼓励教师根据自身科研活动的特点和经费情况,结合食品专业学生知识和兴趣特点,设定部分科研招标课题(如复合饮料配方的研制),学院学工办组织学生开展竞争性投标,提高学生参与性,提高学生的科研论文写作能力及实验操作水平。

(3)实践水平提升方案。引导学生参与专业竞赛活动,学院提供必要的经费保障和奖励政策支持。通过专业竞赛活动,学生科研和教学活动所学的实操技能可得到巩固和提升,使学生获得感加强,提高参与科研活动的积极性。

(4)双创能力培养方案。现阶段,培养创业思维既是提升学生实践的有效手段,也是大环境对毕业生多元化就业的要求。因此,为满足市场经济对毕业生素质的要求,需在学生创新能力的基础上加强创业能力培养。学院设定了以系主任为组长的毕业生创业指导小组,选择校企合作经验丰富的教师为创业导师,校外企业中层领导为校外导师,根据学生申报情况,筛选创业团队,给予一定经费支持,推动学生科研活动产生的相关成果进行中试试验,力争实现转化。