农村人口老龄化对农村消费行为的影响研究

作者: 程伟

摘要 分析了农村地区持续老龄化的现象对农村消费行为的影响,并提出扩大农村消费市场的相关建议:加大“三农”投入,增加农民收入;转变消费观念,刺激消费需求;优化消费结构,促进消费升级;完善社会保障,释放消费潜力。扩大农村消费市场对于扩大内需,推动国际国内双循环发展具有重要意义。

关键词 人口老龄化;农村消费;消费行为

中图分类号 S-9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)08-0250-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.08.066

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on the Influence of Rural Population Aging on Rural Consumption Behavior

CHENG Wei (School of Economics and Management, Yangtze University, Jingzhou, Hubei 434023)

Abstract The paper analyzes the impact of the continuous aging phenomenon in rural areas on rural consumption behavior, and puts forward relevant suggestions to expand rural consumption market:increase input in agriculture,rural areas and farmers,increase farmers’ income;change consumption concept, stimulate consumption demand;optimize the consumption structure and promote consumption upgrading;improve the social security system and unleash the potential of consumption. It is of great significance to expand domestic demand and promote the development of both international and domestic cycles.

Key words Population aging;Rural consumption;Consumption behavior

长久以来,我国经济发展过于依赖投资和出口,消费对经济发展的拉动力较为疲软,尤其表现在农村地区,这对国民经济健康稳定发展是一个严峻的挑战 [1]。2021年中央一号文件明确指出要全面促进农村消费,满足居民消费升级的需要。随着经济社会的不断发展,老龄化是社会发展必然经历的阶段,当前我国人口老龄化已成不可逆态势。2010年第六次全国人口普查结果显示,全国60岁以上的人口占总人口13.32%,其中65岁以上的人口达到8.92%,在城市地区分别为11.47%和7.68%,镇一级分别为12.01%和7.98%。而在农村地区,这一比例分别达到了14.98%和10.06%。第七次全国人口普查数据显示,农村地区这一比重分别达到23.81%和17.72%,远高于城镇地区。人口老龄化问题不容忽视,关系到整个社会的方方面面,包括经济发展和社会稳定 [2]。

国家统计局数据显示,2020年中国城镇居民人均可支配收入和消费分别为43 834和27 007元,农村地区是17 131和13 713元。通过数据对比可以发现,2020年,农村人均可支配收入仅为城镇地区的39%,但人均消费支出达到城镇地区的50%,足见农村地区消费市场极具潜力。另根据《大健康产业蓝皮书:中国大健康产业发展报告》,预计到2030年,我国老年人口总消费额有望达到18万亿元,2050年我国60岁及以上老年人口数量或将占总人口的34.1%,总消费达61.26万亿元。在这样的背景下,研究农村地区人口老龄化对农村居民消费行为的影响,对于扩大内需、挖掘农村市场的消费潜力和促进经济发展具有重要现实意义。

1 农村人口老龄化现状及特点

1.1 农村人口老龄化的现状

国际上通常把65岁及以上老年人口占比超过7%或60岁及以上人口占比超过10%作为进入老龄化社会的标准,按照这一标准,2000年是我国人口老龄化的一个分水岭。据2020年第七次全国人口普查结果,当前我国60岁及以上人口占全国总人数的18.70%,65岁及以上人口占全国总人数的13.50%,增速较上个10年(2001—2010年)加快。而农村地区60岁、65岁及以上老人的比重分别占农村人口的23.81%和17.72%,老龄化形势比城镇地区严峻,且呈不断上升趋势,但各项保障体系和制度都相对较弱,这对于本身基础就薄弱的农村来讲,无论是在公共服务、医疗卫生,还是社会保障等方面都将是一个巨大的挑战。

1.2 农村人口老龄化的特点

1.2.1 老年人口规模庞大。

根据第七次人口普查,全国总人口超14亿,60岁及以上老年人口超2.6亿,比重较第六次全国人口普查上升了5.44百分点;65岁及以上老年人口超1.9亿,上升了4.63百分点;其中固定居住在乡村的人口占总人口的36.11%,为50 979万人,60岁及以上农村老龄人口超1.2亿,农村老龄人口群体规模庞大。

1.2.2 老龄化程度高且呈加快趋势。

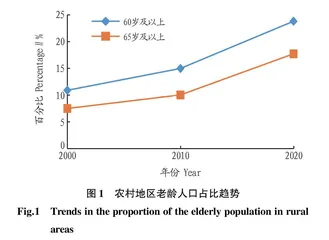

根据第五、六、七次全国人口普查数据,2000年农村地区60岁、65岁及以上老年人分别占农村总人口的10.9%和7.5%;2010年农村地区60岁、65岁及以上老年人分别占农村总人口的14.98%和10.06%,较上个10年分别上升4.08和2.56百分点;2020年农村地区60岁、65岁及以上老人的比重分别达到23.81%和17.72%,较上个10年分别上升8.83百分点和7.66百分点。从图1可以直观地看出,我国农村地区老龄化程度在持续攀升,且在最近10年呈明显呈加快发展的趋势。

1.2.3 老年人口地区分布差异明显。

我国幅员辽阔,受气候、海拔等地理因素以及经济发展水平的影响,人口在地域分布上不平衡,老龄人口分布也是如此,呈现出东多西少的现象。这种现状主要是由于经济发展水平的差异造成的,东部地区经济发展水平高于中西部,尽管在整体上农村人口老龄化较城镇快,但老龄人口分布却呈现出东、中、西部不平衡的状态,从东部到西部的老年人口呈递减趋势。同时,从城乡分布来看,呈现出农村老龄人口高于城镇的特征,与发达国家老龄化城乡分布相反,学术界一般称之为“城乡倒置”的现象。当然,这种现象与我国城乡二元结构独特性密不可分。

2 农村人口老龄化原因

2.1 政策观念深入引起生育率下降

人口老龄化是经济社会发展的大趋势 [3]。在我国,有一个独特且绕不开的政策因素,就是计划生育政策。自20世纪70年代实行计划生育政策起始,我国在人口生育方面约束性较强,不可否认这对我国人口和发展产生了积极影响,但也带来了一些问题 [4]。其中最直接且现实的结果就是人口老龄化社会提前到来,老龄化问题日益严峻,带来了医疗、养老、保险等一系列社会问题。虽然2016年二孩政策正式放开,2021年放开三孩,但长期以来受政策的影响,“少生优生”“只生一个好”的思想观念逐渐植根于人们的潜意识里,以及现实社会的各种因素导致人们的生育意愿大大下降。然而一般认为,我国人口老龄化是计划生育政策的实施造成的,实则不然,人口老龄化是社会进程中的自然趋势和现象。欧美发达国家不曾实施过计划生育政策,但是他们同样面临着老龄化问题,而且进入老龄化的时间远早于我国。可见,计划生育政策并不是人口老龄化的原因,只是在一定程度上加速了人口老龄化的步伐 [5]。

2.2 医疗卫生进步与人口预期寿命延长

据《中国统计年鉴2020》数据显示:1978年全国各类医疗卫生机构一共是169 732个,到2019年这一数据达到1 007 579个;卫生人员也从1978年的7 883 041人,上升到2019年的12 928 335人;每千人卫生技术人员从1980年2.85人发展到2019年7.26人;卫生总费用从1978年是110.21亿元到2019年的65 841.39亿元。这些数据表明,改革开放至今,我国在医疗卫生事业上的发展突飞猛进。新中国成立之初,我国人均预期寿命不足35岁,国家卫健委发布的《2019年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,中国人均预期寿命提高到77.3岁,是原来的2倍多。这得益于经济发展、政治稳定、科技进步,也与医疗卫生事业的发展和社会保障体系的完善有着密不可分的联系。现如今人们生活水平显著提高,战胜疾病的能力也逐渐加强,也更加注重食物的搭配和营养均衡,加上养身保健也越来越被人们认可和接受,人们的寿命普遍延长。

2.3 青壮年劳动力流失的变相效应 第七次全国人口普查资料显示,2020年,全国人户分离人口超4.9亿,其中流动人口接近3.76亿。与2010年六普相比,人户分离人口增长了88.52%;流动人口增长了69.73%。尤其是农村地区,长期以来,农村地区人多地少的局面造成了劳动力过剩,剩余价值得不到体现,加上农业生产成本的逐步提高,青壮年从事农业生产的机会成本高,仅靠家庭承包地的收入,不足以支撑整个家庭的开销。农民的收入得不到与经济发展的同步提升,于是越来越多的人会考虑去城镇寻找更多的就业机会。在人口流动中,由于中老年人安土重迁的思想,加上劳动能力、身体素质、文化水平以及适应新环境的能力等都不像青壮年劳动力那么具有优势,所以流向城市的劳动力大多都是青壮年,于是农村剩下的就多是中老年人。这是市场资源优化配置机制使然,当然,在这个过程中,每个人都是理性经济人,都是以追求利益最大化为导向,这一点符合人口流动的“推拉理论”。在乡村“推力”和城镇“拉力”作用下,劳动力大量流入城镇。这对经济发展和人力资源优化配置有其正向效应的一面,但同时也应注意到,正是这种原因,变相造成农村老龄人口比重迅速上升 [6]。

3 农村人口老龄化对消费行为的影响

3.1 引起消费水平降低

人是消费活动的主体,人口年龄结构的变化必然会对社会消费行为、消费结构和消费水平产生影响 [7]。尤其是在农村地区,大量青壮年劳动力流出,剩下的多为老弱病残人群。由于长期从事农业劳作,随着年龄的增加,身体机能逐步下降,很多农村劳动力在进入老龄阶段后,劳动效率和生产效率都会大大削减,随之而来的就是收入的减少。根据预防性储蓄理论和绝对收入理论,他们会有选择性地减少不必要的消费,增加储蓄,以备不时之需。加上城乡二元结构特征明显,农村地区经济发展相对落后,社会保障方面尚未完善和全覆盖,面对潜在压力,消费方面可谓是有心无力,于是农村居民更加倾向于将资金存起来用于防老 [8]。这种未雨绸缪的思想不在少数,依然植根于大多数中国人的意识之中。在收入总量一定的条件下,用于储蓄的资金增多则意味着可用于消费的资金必然减少,也就变相造成了消费水平低下,不利于扩大消费。

3.2 导致消费需求不足

当前60岁以上的老龄人口,普遍属于20世纪60年代之前出生人口,勤俭节约的观念深深地烙印在他们的日常消费习惯之中。尤其是农村老年人,大半辈子的生活消费习惯不会因为进入老年生活而轻易改变,相反,这种习惯更可能随着年龄的增长而趋于稳定。在消费方面,由于代际差异的关系,消费观念和习惯不同于年轻人,不像年轻人容易冲动消费、感性消费,他们的消费相对保守,消费的权衡点会更加注重所消费品的质量和价格。同时,对于新物品的接受能力也比年轻人要弱 [9]。这种消费观念和习惯的固化在某种程度上就限制了他们的消费行为,使得他们的消费层次也多停留在生存型消费和发展型消费,在享受型消费方面则涉及较少 [10]。

3.3 阻碍消费结构升级

消费结构是指各类消费支出在总费用支出中所占的比重,它可以反映一国经济文化的发展水平。随着经济改革的不断深化,我国消费市场逐渐呈现出多元化的特征,但整体上来看,我国消费层次较低,消费结构比较单一,尤其是农村地区,基本生活必需品的消费占家庭总消费的比重高居不下。据《中国农村统计年鉴2020》相关数据显示,2019年我国农村居民在食品烟酒和居住方面的消费支出占总消费支出的51.5%。食品和居住消费作为居民生活的刚需,都是比较低层次的基本消费,占据了家庭消费支出的半壁江山,这种消费结构显然是不合理的。老年人,尤其是农村老年人,他们不像城里退休老龄人有养老金、退休金,而且农村地区养老制度和保障制度也都不如城市 [11]。加上农村消费市场和消费环境的不完善,致使他们可能无法满足更高层次的消费需求,进而影响会影响消费升级。