野菊生态种植技术研究与应用

作者: 马庆 许雷 李建领 池莲锋 魏民 韩正洲

摘要 通过对野菊的种植模式研究,为野菊生态种植模式的推广应用提供技术支持。采用文献调研、实地考察、种植研究相结合的方式,对野菊的3种不同种植方式进行分析。综合分析生态优势、技术关键点、核心机理、效益评价因素,确定野菊-柑橘间套作生态种植技术为最佳生态种植模式。建议推广野菊-柑橘间套作生态种植模式,以获得较高的生态效益与经济效益。

关键词 野菊花;间套作模式;生态种植

中图分类号 S 682.1+1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0049-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.014

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research and Application of Ecological Planting Technology about Chrysanthemum indicum L.

MA Qing,XU Lei,LI Jian-ling et al

(China Resources Sanjiu Medical &Pharmaceutical Co., Ltd., Shenzhen,Guangdong 518110)

Abstract To provide technical support for the promotion and application of the ecological planting model of Chrysanthemum indicum L. by studying the planting model of Chrysanthemum indicum L.The three different planting methods of Chrysanthemum indicum L. medicinal materials were analyzed by a combination of literature research, field investigation, and planting research. Through experimental research, comprehensive analysis of ecological advantages, technical key points, core mechanisms and benefit evaluation factors, the ecological planting technology of Chrysanthemum indicum-citrus intercropping was determined as the best ecological planting mode. It was recommended to promote the ecological planting model of Chrysanthemum indicum-citrus intercropping to obtain a higher ecological value.

Key words Chrysanthemum indicum L.;Intercropping mode;Ecological planting

野菊花为菊科植物野菊(Chrysanthemum indicum L.)的干燥头状花序,具有清热解毒、泻火平肝的功效[1]。野菊花最早记载于南北朝梁代陶弘景《本草经集注》中,名为“苦薏”[2],为我国常用中药材,在药品、保健品、日化用品等行业广泛应用。野菊为多年生宿根植物,生于山坡草地、灌丛、河边水湿地、海滨盐渍地及田边、路旁、岩石上,在我国东北、华北、西北、华东、西南等地均有分布。通过对我国野菊花主产区大别山一带、秦岭淮河一带、巴中市及伏牛山等地进行资源调查,发现野菊花虽储量丰富,但已遭到不同程度破坏,以大别山区域更为严重,且大部分区域蒙花苷含量不符合2020年版《中国药典》要求,药材品质差异较大,市场缺口严重,价格持续上涨。调查发现,目前国内仅有华润三九医药股份有限公司开展大面积的产业化种植,该公司于2012年开始在湖北黄石市开展野菊花野生转家种研究,于2015年11月通过国家药总局GAP认证。

生态种植是应用生态系统的整体、协调、循环、再生原理,结合系统工程方法设计,综合考虑经济、生态和社会效益,充分应用能量的多级利用和物质的循环再生,实现生态与经济良性循环的生态农业种植方式[3]。中药材生态种植是在目前中药材GAP生产过程中,引入生态农业的理念和方法,遵循生态与经济整体统一的原理[4],指由适用于某种中药材生态种植的一套完整、相对固定,可在同种或同类中药材生产中复制的技术组成的技术体系[5]。随着国家的高度重视和政策引导,中药材生态种植取得了重要进展,“中药材生态种植技术研究及应用”被列入科技部十三五重点研发计划[5]。

由于野菊的植物学特性,单独种植野菊过程中病虫害、连作障碍等问题严重,为进一步提升药材质量,通过开展野菊-油茶套种、野菊-柑橘套种、野菊仿野生补种3种技术研究,发现野菊-柑橘套种实现了降低病虫害、空间合理分布、杂草有效控制的目的,单位面积产量提高20%以上。野菊-柑橘间套作栽培模式在野菊花主产区已成功推广面积超过400 hm2,因此,有必要建立该模式的种植技术规程,实现该模式标准化推广应用。

1 野菊形态特征及生物学特征

1.1 形态特征

野菊为多年生草本,高0.25~1.00 m,有地下长或短匍匐茎。茎直立或铺散,分枝或仅在茎顶有伞房状花序分枝。叶卵形、长卵形或椭圆状卵形,长3~7(10)cm,宽2~4(7)cm,羽状半裂、浅裂或分裂不明显而边缘有浅锯齿。头状花序直径1.5~2.5 cm,多数在茎枝顶端排成疏松的伞房圆锥花序或少数在茎顶排成伞房花序。

1.2 分布

野菊是一个广布种,在我国东北、华北、华中、华南及西南各地均有分布;印度、日本、韩国、尼泊尔等国也有分布;主要生于山坡草地、灌丛、河边水湿地、滨海盐渍地、田边及路旁,海拔100~2 900 m均可生长[6]。

1.3 生物学特征

野菊以宿根越冬,根状茎仍在土中不断发育。开春后,当气温稳定在10 ℃以上,在根际的茎节萌发,随着茎节伸长,基部密生许多须根。苗期生长缓慢,苗高10 cm以后,生长加快,苗高50 cm后开始分枝;在日照短于13.5 h、夜间温度降至15 ℃、昼夜温差>10 ℃时,开始从营养生长转入生殖生长,即花芽开始分化,此时植株不再增高和分枝;9月下旬,当日照短于12.5 h、夜间气温降至10 ℃左右,花蕾开始形成,此时,花器官进入旺盛生长时期。10月中下旬至11月上中旬盛花,花期30~40 d,头状花序花期为15~20 d,初花期5~7 d,开花时自上而下依次开放;每个花枝,也是自顶而下开放。全生育期(从移栽至菊花采收)需150~180 d,其间需要光照1 200~1 800 h,积温4 500~5 000 ℃,降雨量800 mm以上。

2 生态种植技术

华润三九医药股份有限公司2012年开始在湖北黄石市建立野菊GAP种植基地,系统开展野生转家种研究,已成功实现产业化种植。为克服野菊产业化推广过程中病虫害严重、连作障碍等问题,开展野菊-油茶套种、野菊-柑橘套种、野菊仿野生补种等技术研究,发现野菊-柑橘套种在保证药材质量的基础上,实现了野菊-柑橘空间合理分布、杂草有效控制的目的,有效降低病虫害发生,单位面积产量提高20%以上。2016年至今持续推广生态种植模式,在实际生产中进行技术优化改进,目前该模式已成功种植400 hm2以上,取得了显著效果。

该研究涉及木本植物与草本植物的间套种。草本植物一年一收,木本植物则属于多年生植物,在其不同生长期和生长阶段,生态环境也会发生一些改变。根据柑橘的情况,分为早3年、中3年、后3年及后期等不同生长阶段。该研究适宜于柑橘种植早期3年的生长阶段。

2.1 野菊-柑橘间套作生态种植技术

2.1.1 适用范围。

该技术适用于主产区湖北黄石市、孝感市、黄冈市等地野菊-柑橘间套作生态种植,其他野菊花产区可参照执行。

2.1.2 茬口选择。

忌连作,与柑橘、油茶等套种,亦可与油菜、薏苡、蓖麻等作物轮作,不适于与菊花、苍术等菊科植物轮作。同一地块野菊花种植1~3年,最多3年后,换其他作物进行种植。

2.1.3 产地环境。

海拔1 500 m以下,阳光充足、排水良好的向阳坡地或平地;光照1 200~1 800 h,积温4 500~5 000 ℃,降雨量800 mm以上,年均气温15~18 ℃。土壤深厚,土质为砂质壤土、疏松,微酸性或中性土壤。

2.1.4 选地。

野菊适宜生长在排水良好的缓坡地带或平整地块,土层深厚疏松、肥沃、排水良好的腐殖土或壤土栽种,盐碱地不宜栽培。

2.1.5 整地、起垄。

12月整地,施用有机肥7 500 kg/hm2作底肥,同时对该地块进行测土增施微肥,增加湖北地区较缺少的硼肥、钼肥等微肥。根据地形做成高垄,垄高与垄面宽50 cm左右,垄垄之间平整,垄间距2 m,四周开排水沟。

2.1.6 柑橘种植。

垄上柑橘,垄间野菊。于3月在垄上按株距1.5 m、行距2.0 m种植柑橘,种植密度3 330株/hm2。

2.1.7 野菊播种。

播种方式:条播或撒播;播种时间:3—4月。

播种方法:野菊种子与蛭石1∶150体积比混匀,按照每750 g种子条播1 hm2的标准将野菊种子条播于柑橘等套种地块,行间距30 cm,播种后宜覆盖少许稻草等遮阴物,严禁覆土和镇压。

2.1.8 田间管理。

除草:5—7月,视杂草生长情况,开展1~2次中耕除草。

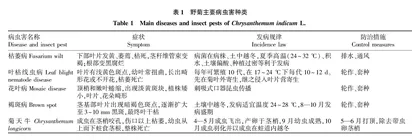

病虫害防治:以轮作、打顶及物理防治(杀虫灯、黏虫板)为主(表1)。野菊花基地不同时期的菊天牛见图1。打顶:分别于野菊株高50、70 cm时各打顶一次。宜选择晴天或无雨天进行,打顶时剪去顶梢3~5 cm。

追肥:在野菊花的现蕾期(9—10月)叶面追施以钾肥为主的氮磷钾复合肥1次,浓度1.0%~1.5%。

2.1.9 采收、加工。

采收时间:野菊花在每年10月下旬或11月上中旬全田75%以上植株开放时采收。柑橘在定植3年挂果后采收。

加工方法:鲜野菊花采摘后及时120 ℃高温杀青5 min,然后采用60 ℃热空气循环烘干18 h,直至水分含量不超过14%,去杂后,即为成品药材,密封、干燥保存。

2.1.10 种子采收、储藏。

采收时间:野菊种子在每年12月下旬成熟,种皮呈黑褐色。

采收方法:雨后天晴时,植株地上部分微湿,利用梳齿型拉花器将种子拉扯分离出来,再利用孔径2 mm的网筛初筛后阴干。

储藏方法:将初筛的混合物过孔径1 mm的网筛,所得较纯的野菊花种子装入编织袋中,置室内阴凉处储藏。

2.2 野菊-柑橘间套作生态种植技术关键点

2.2.1 保湿。

高垄栽培柑橘可以为干旱时节(7—9月)的野菊提供充足的水分,同时野菊的生长也可以为柑橘抑制杂草生长。不同时间野菊-柑橘套种见图2~4。

2.2.2 病虫害防治。

多样性是农业生态系统保持协调平衡,并尽可能实现自我循环,通过吸引-排斥克服病虫草害的关键[7]。野菊-柑橘套种丰富生物多样性,有效利用生态位空间,撒播野菊种子可有效抑制杂草生长,减少病虫害发生,同样柑橘生长为野菊种子发芽提供必要遮阴条件,2种作物套作生物多样性提高,天敌种类和数量增加,降低了农药使用数量和次数,药材产量增加。