我国黄海沿岸贝类重金属污染状况及健康风险评价

作者: 许道艳 张悦 于彩芬 邢庆会 周胜玲 李诗菲 刘长安

摘要 分析我国黄海26个地区贝类生物体中Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu污染状况,并利用美国环境保护署提出的人体健康风险评价模型进行健康风险评价。结果显示,依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)和《无公害食品 水产品中有毒有害物质限量》(NY 5073—2006)的污染物限量要求,仅庙岛群岛近岸海域无机砷含量超标。黄海26个地区Cd、As污染健康风险等级均不超过Ⅲ级,远低于美国环境保护署要求的最大可接受风险值,Cd、As污染健康风险强度可以接受。Hg、Pb、Cr、Cu污染风险值均远低于荷兰建设和环境部规定的可忽略风险水平,风险等级符合健康风险评价Ⅰ级标准,健康风险强度可以忽略。

关键词 贝类;重金属污染;健康风险;黄海沿岸

中图分类号 X 820.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0065-07

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.017

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Heavy Metal Pollution Status and Health Risk Assessment of Shellfish along the Coast of Huanghai Sea

XU Dao-yan,ZHANG Yue, YU Cai-fen et al

(National Marine Environmental Monitoring Center, Dalian,Liaoning 116023)

Abstract The pollution status of Hg, Cd, Pb, Cr, As, and Cu in shellfish organisms in 26 regions of Huanghai Sea was analyzed, and health risk assessment was carried out using the human health risk assessment model proposed by the US Environmental Protection Agency(EPA).The results showed that according to the contaminant limit requirements of “National Food Safety Standard Limits of Contaminants in Foods”(GB 2762-2017)and “Limits of Toxic and Hazardous Substances in Pollution-Free Food and Aquatic Products”(NY 5073-2006),only the inorganic As contents of shellfish in Miaodao islands exceeded the standard.The health risk level of Cd and As pollution in the 26 regions of the Huanghai Sea does not exceed level Ⅲ, which was far lower than the maximum acceptable risk value required by the US Environmental Protection Agency. The health risk intensity of Cd and As pollution was acceptable.The pollution risk values of Hg, Pb, Cr, and Cu were far lower than the negligible risk level stipulated by the Netherlands Ministry of Construction and Environment,the risk grade was the level I standard of health risk assessment,and the health risk intensity was negligible.

Key words Shellfish;Heavy metal pollution;Health risks;Coast of Huanghai Sea

随着我国沿海人类开发活动的不断加强,海洋环境中的化学污染物不断累积,其中,重金属是一类具有严重生理毒性的化学物质,海洋中重金属来源分为天然来源和人为来源,自然来源主要包括地壳释放、岩石风化与侵蚀、海底火山喷发及热液活动,人为来源主要包括各种人类活动产生的重金属直接或间接进入海洋环境,引起溶解态重金属污染的主要为人为来源[1],这些污染物通过物理作用和化学作用在水体中不断迁移转化,或被海洋生物吸收后随食物链积累与放大,并最终对人体健康产生影响,因此,海产品中重金属污染人体健康风险评价也日益得到重视。贝类在海洋中分布广、适应性强,且对多种污染物特别是重金属具有较强的富集能力,因而,许多国家把贝类生物作为海洋污染程度的重要指示物,其体内重金属生物累积及食品安全问题越来越受到人们的关注[2]。《国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划》中要求“掌握我国重点地区、重点行业主要污染物人群暴露水平和健康影响基本情况,建立环境与健康监测、调查和风险评估制度及标准体系,评估污染物对公众健康和生态环境的危害和影响程度”。

黄海是一个半封闭型浅海,是世界上接受泥沙量最多的陆缘海,由于黄海沿岸人口集中,工农业发达,加之受人类活动影响较为严重的黄河等大量河川流入黄海,从而深受来自陆域活动的影响,2011年就曾报道我国黄海遭化工污染严重[3],2013年英国《卫报》、澳大利亚《悉尼先驱晨报》报道受农业污水、工厂排放废弃物等影响,大规模藻华入侵,黄海变绿,我国污染严重[4]。黄海已面临生态脆弱、受污染破坏极为严重的问题。该研究通过开展黄海26个地区贝类Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu污染健康风险评价,及时掌握我国黄海环境污染对人群健康的风险强度,是政府从源头预防、加强黄海环境污染主动管理的工作基础,对于提高黄海污染治理水平、保障黄海生态有效管理及食品安全、促进健康中国建设及生态文明建设具有重要现实意义。

1 资料与方法

1.1 数据来源

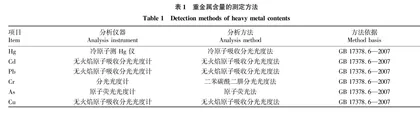

选取我国黄海26个地区的贝类海产品开展了Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu污染状况分析及健康风险评价,海产品中Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu含量数据来自国家海洋环境监测中心2018年全国海洋环境监测数据。所有贝类样品于 2018 年 8 月采集。贝类种类主要为菲律宾蛤仔(Ruditapes philippinarum)、青蛤(Cyclina sinensis)、牡蛎(Ostrea gigas)、缢蛏(Sinonovacula constricta)和厚壳贻贝(Mytilus coruscus)等。样品的采集、贮运、样品的预处理和分析测定方法均按照《海洋监测规范》(GB 17378—2007)相关规定进行。样品经自来水和三蒸水清洗干净后(测定Pb的贝类样品去除内脏),用滤纸吸干表面,称取一定质量放入烘干箱中,100 ℃下烘至恒重,测定含水率,同时制成干样,冷藏保存并尽快分析。具体分析方法见表1。

该研究为综合比较黄海各地区贝类重金属污染的人体健康风险强度,各地区的贝类重金属含量取该地区全部贝类重金属含量的平均值,人体健康风险强度根据贝类重金属含量的平均值进行计算。

1.2 健康风险评价方法

根据美国环境保护署推荐的评价模型,分为致癌化学物质健康风险评价和非致癌化学物质健康风险评价[5]。

致癌化学物质健康风险评价模型:

Rci=[1-exp(-Di×qi)]/L(1)

式中,Rci为致癌化学物质i通过食入途径的平均个人致癌年风险,无量纲;Di为致癌化学物质i通过食入途径的单位体重日均暴露计量(mg/kg);qi为致癌化学物质i经食入途径的致癌强度系数(表2);L为人的平均寿命,根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》[6]公布数据,到2018年,我国人均寿命为77岁,因此该研究L取77。

非致癌化学物质健康风险评价模型:

Rni=Di×10-6/RfDi×L(2)

式中,Rni为非致癌化学物质i通过食入途径所致健康危害的平均个人年风险,无量纲;Di为非致癌化学物质i通过食入途径的单位体重日均暴露计量(mg/kg);RfDi为非致癌化学物质i经食入途径进入人体并且不会对人体造成不利影响的化学物质的最高参考计量(表3);L为人的平均寿命,根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》[6]公布数据,到2018年,我国人均寿命为77岁,因此该研究L取77;10-6为USEPA标准调整数值。

化学物质通过食入途径的单位体重日均暴露计量评价模型:

Di=Qi×Ci×α/W(3)

式中,Di为致癌化学物质/非致癌化学物质i通过食入途径的单位体重日均暴露计量(mg/kg);Qi为成年人每天消费的某种食物的量,2015年我国居民每天平均摄入水产品量为0.028 6 kg[7];Ci为致癌化学物质/非致癌化学物质i在某种食物中的含量(mg/kg);α为致癌化学物质/非致癌化学物质经口摄途径的人体吸收率,该研究默认为1;W为人的平均体重,《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》[8]中显示,我国成年男性平均体重为66.2 kg,成年女性为57.3 kg,取成年男女平均值为61.75 kg。

1.3 致癌化学物质强度系数及非致癌化学物质参考剂量

该研究选取了美国环境保护署综合风险信息系统(IRIS)和加利福尼亚OEHHA数据库(Chemical databases)提供的强度系数和参考计量。有毒化学物质致癌性评价见表4。

在人体健康风险评价中,由于Cr的致癌途径为吸入式,而该研究集中在海产品食入途径,因此,将Cr归为非致癌物质;Pb的致癌证据由于只在动物试验中,人体致癌证据不足,因此,将Pb归为非致癌物质。该研究中,将Cd和As列为致癌物质,而Hg、Cu、Pb、Cr列为非致癌物质。致癌化学物质强度系数、非致癌化学物质危害参考计量分别见表2和表3。

1.4 健康风险评价标准

国际上有关机构推荐的健康风险评价标准,即社会公众成员最大可接受风险水平和可忽略风险水平见表5,该研究的健康风险评价标准分为6个等级(表6)。

2 结果与分析

2.1 贝类生物体中重金属含量

经分析图1~6可知,黄海海域26个地区贝类生物体Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu含量分别为0.29×10-2~0.10、0.02~1.20、0.02~0.26、0.06~1.68、0.13×10-2 ~2.25、0.39×10-2~5.16 mg/kg。将同一地区贝类生物体中Hg、Cd、Pb、Cr、As、Cu含量进行比较,26个地区中有16个地区(占比61.54%)的贝类生物体中As含量较高,8个地区(占比30.77%)Cu含量较高,As含量较高可能与贝类的高砷富集能力有关[11],Cu含量较高可能是因为Cu是海洋生物生命必需的元素,贝类血液运载的主要是含Cu的血蓝蛋白,因此,Cu优先被贝类选择性吸收[12]。21个地区(占比80.77%)贝类生物体中甲基汞含量最低,可能是由于贝类栖息环境中沉积物的Hg含量较低,海洋环境中的Hg主要存在于沉积物中[13],2017年监测结果显示,我国黄海海域沉积物中Hg含量符合第一类海洋沉积物质量标准[14],余骏等[15]研究贝类中Hg的生物富集情况发现,其全组织中总汞和甲基汞含量与对应沉积物中总汞和甲基汞含量均呈显著正相关。

根据《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762—2017)及《无公害食品 水产品中有毒有害物质限量》(NY 5073—2006)中贝类水产品的污染物限量要求(表7),黄海26个地区贝类生物体中甲基汞、镉、铅、铬、铜的含量均不超标;该研究中的贝类As含量为总砷含量,毒性较强的无机砷含量占总砷含量的5%~30%[16],如果按30%来计算,仅庙岛群岛近岸海域无机砷含量超标,为0.68 mg/kg。