基于质量平衡方程的浑河上游清原流域氮素时空变化

作者: 石新竹 魏建兵 刘景琦 吴尚遇

摘要 以浑河上游的清原流域为例,对水源保护区存在的氮素污染问题进行探讨,采用质量平衡方程结合ArcGIS空间分析的方法,研究流域尺度氮素收支的时空动态及其影响因素。结果表明,研究区氮输入以化肥施用为主,输入总量为15 492.02 t,其中化肥占总输入量的49%,氮沉降占比为25%,氮矿化占26%;研究区的氮输出总量为6 305.67 t,氨挥发和植物吸收作为研究区最主要的2种输出方式,二者的氮输出总量占研究区氮输出总量的90%;研究区氮盈余为9 186.45 t,氮盈余约占氮输入总量的59%;从整体上看,研究区氮盈余量随四季动态变化,春季和夏季的氮盈余较高于秋季和冬季,并在土地利用类型上呈现出耕地面积较大和上游两岸地区的盈余量较高于其他地区。

关键词 氮素;质量平衡方程;时空变化;水源保护区;浑河上游清原流域

中图分类号 X 524 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0072-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.018

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Temporal and Spatial Variation of Nitrogen in Qingyuan Basin in Upper Hunhe River Based on Mass Balance Equation

SHI Xin-zhu, WEI Jian-bing,LIU Jing-qi et al

(College of Environment, Shenyang University,Key Laboratory of Eco-restoration of Regional Contaminated Environment,Ministry of Education,Shenyang,Liaoning 110044)

Abstract Taking the Qingyuan Basin in the upper Hunhe River as an example, the N pollution problem in the water source protection area was discussed. The mass balance equation combined with ArcGIS spatial analysis method was used to study the temporal and spatial dynamics of the nitrogen budget at the basin scale and its influencing factors.The results showed that the nitrogen input in the study area was mainly chemical fertilizer application, with a total input of 15 492.02 t, in which chemical fertilizer accounts for 49% of the total input, nitrogen deposition accounts for 25%, and nitrogen mineralization accounts for 26%. The total output of nitrogen in the study area was 6 305.67 t ammonia volatilization and plant absorption were the two most important output modes in the study area, and their total output of nitrogen accounts for 90% of the total output of nitrogen in the study area.The nitrogen surplus in the study area was 9 186.45 t, accounting for about 59% of the total nitrogen input.On the whole, the nitrogen surplus in the study area changed dynamically with the seasons. The nitrogen surplus in spring and summer was higher than that in autumn and winter. In terms of land use types, there were more cultivated land and the surplus in the upstream banks was higher than that in other areas.

Key words Nitrogen;Mass balance equation;Temporal and spatial variation;Water source protection zone;Qingyuan Basin in the upper Hunhe River

随着国家对污染治理的重视和技术的增强,点源污染已经得到良好控制,而非点源污染问题却没能有效治理,非点源污染是由于农用耕地、城市街道路面、污水和生活垃圾等分散排放造成的,影响因素较多且难以控制,目前仍没有得到有效治理。随着“生态文明”战略的实施和公众环保意识的逐步增强,作为集中式湖库型水源地流域点源污染已经得到较好的控制,我国面临的主要水体污染问题也由点源污染逐步转变为非点源污染[1],尤其是农业非点源,据调查,农业总氮、总磷排放量分别占总排放的57.2%和67.4%[2]。我国的化肥使用量非常大,约占全球使用量的31%,总量超出其他国家1倍,但农药利用率不到使用量的30%,约70%的N、P汇入水体[3],对作为水源地的湖库水体质量造成了严重的威胁。

浑河上游流域是大伙房集水区,作为国家九大集中式饮用水源地之一,为抚顺、鞍山、营口等7大城市提供充足的水资源。2014年9月被国务院批准确定为国家重点保护和优先修复的湖泊水库之一,然而时至今日,根据环境部门的监测,COD出现下降,但N、P污染超标问题的解决依然面临挑战。通过实地考察,农业非点源污染是研究区现在主要污染来源。笔者以浑河上游清原流域为研究区,针对流域地表水体的氮污染问题,在污染特征调查评价的基础上,利用氮质量平衡模型模拟流域氮收支空间分异性和季节动态,为流域削减氮素污染的治理实践提供科学数据和决策依据。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

浑河清原流域位于清原满族自治县境内,包括境内的9个乡镇,面积2 232 km2,是大伙房水库的上游流域,也是浑河的发源地,坐标为124°20′06″~125°28′58″E、41°47′52″~42°28′25″N,与吉林省相邻(图1)。整个流域均属于大伙房水库的集水区,区内社会经济以森林经营和农业生产为主,2017年人口21.23万,GDP 38.22亿元。研究区位于长白山脉西南的边缘,属于长白山龙岗支脉。区域内多为低缓圆滑的山丘形态,中部河流冲击形成的河谷平原是主要的耕种区域。整体以众多河流、山涧沟谷为网络,形成了丘陵、沟谷相互交错的地貌特征。

研究区属于中温带大陆性季风气候,降雨主要集中在夏季,春季和秋季有少量降雨,年平均降水量在800 mm左右。森林是研究区最主要的土地利用类型,旱田和少量水田位于河流两侧谷地。植被种类丰富,植被类型以森林为主,树种多达130余种,主要的树种有樟子松、辽东栎、落叶松、红松林等。土壤有机质含量高,以棕壤为主(80%)。

1.2 研究方法

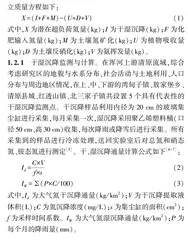

流域尺度的氮收支采用N素输入输出质量平衡方程[4]。以乡镇区域和土地利用类型为单元,数据来源为2015年清原县土地利用调查矢量数据和2017年的现场测绘调查修订,采用收集数据、实地观测、模型指南推荐等综合方法,参数化每个空间单元上的输入输出量,依据潜在N超负荷量值判别流域潜在的N源和N汇,使用ArcGIS 10.2软件制图和分析其年内四季时空分布动态格局(2017年)。建立质量方程如下:

X=(I+F+M)-(U+D+V)(1)

式中,X为潜在超负荷氮量(kg);I为干湿沉降(kg);F为化肥输入氮量(kg);M为土壤氮矿化(kg);U为植物吸收量(kg);D为土壤反硝化(kg);V为氨挥发量(kg)。

1.2.1

干湿沉降监测与计算。在浑河上游清原流域,综合考虑研究区的地貌与水系分布、社会活动与土地利用、人口分布与周边地区情况,在上、中、下游的湾甸子镇、敖家堡乡、清原县城、红透山镇、北三家子镇共设置5个具有代表性的干湿沉降监测点。干沉降样品利用内径为20 cm的玻璃集尘缸进行采集,每月采集一次,湿沉降采用聚乙烯塑料桶(口径50 cm、高30 cm)收集,每次降雨或降雪后进行采集。所有采集到的样品进行冷冻处理,送回实验室后对总氮和硝态氮、铵态氮进行测定[5]。干、湿沉降通量计算公式如下[6-7]:

Id=C×Vf×s(2)

IW=(P×C/100)(3)

式中,Id为大气氮干沉降通量(kg/km2);V为干沉降提取液体积(L);C为氮沉降浓度(mg/L);s为集尘缸的面积(cm2);f为采样时间系数。IW为大气氮湿沉降通量(kg/km2);P为每个月的降雨量(mm)。

1.2.2 化肥施用。通过查阅《清原县统计年鉴》(2017年),研究区施用的含氮元素肥料仅有氮肥和复合肥2种,并且尿素的施用量远大于复合肥的施用量,根据我国化肥折纯率得到,尿素的折纯率为46%,复合肥的折纯率为18%[8]。根据统计年鉴中不同化肥的施用量与其相应的折纯率,通过公式(4)计算出化肥施用的N素总量。

F=(A×Xi)(4)

式中,F为化肥N素折纯量(kg);A为折纯率;Xi为i类化肥总量(kg)。

1.2.3

土壤氮矿化量。根据质量平衡方程中氮矿化估算方法,先确定各土地利用类型的氮矿化系数,其中森林的氮矿化系数为12.57 kg/(hm2·a),耕地的氮矿化系数为4.12 kg/(hm2·a)[9]。面积与矿化系数之积即为土壤矿化量,土壤矿化量受温度影响较大,因此各个季节的氮矿化量不尽相同,春季、夏季、秋季、冬季的氮矿化系数比为2∶5∶2∶1[10]。土壤矿化量计算公式如下:

M =(I×S)(5)

式中,M为土壤矿化量(kg);I为矿化系数[kg/(hm2·a)];S为土地类型面积(hm2)。

安徽农业科学2022年

1.2.4

氨挥发量。通过查阅国内外氨估算方法并参考我国发行的《大气氨源排放清单编制技术指南》对研究区的氨挥发量进行估算[11-12],计算公式如下:

E=(Ai×EFi)(6)

式中,E为氨挥发量(kg);Ai为i种氨的挥发量(kg);EFi为氨挥发类型EFi排放因子。根据《大气氨源排放清单编制技术指南》相关系数计算,林地排放因子为0.02 g/(m2·a)[13];尿素排放因子为20.85%;复合肥排放因子为4%;生物质燃烧排放因子为1.32 g/(kg·a);人体排放因子0.787 kg/(a·人);土地本底排放因子为1.8 kg/(hm2·a)[14]。

1.2.5

反硝化通量。根据质量平衡方程指南手册中的推荐值和研究区的气候特征,结合与辽东地区相关的研究结果,确定林地、旱田、水田的反硝化系数分别为1.95、9.10、12.70[15]。土壤反硝化在季节上变化较为明显,春季、夏季、秋季、冬季的权重分别为0.45、0.15、0.30、0.10。反硝化通量计算公式如下: