滨水绿地植物群落景观设计

作者: 许磊 许克福

摘要 植物群落景观设计是景观设计的途径之一,也是滨水绿地景观设计中的重点。在滨水绿地中进行植物群落景观设计,不仅能使城市地域特色得到升华,还能为植物群落提供一个低维护、低投入、快生长、相对稳定的群落环境。以安徽和县得胜河为例,分析了植物现状,探讨了城市滨水绿地植物群落景观设计。

关键词 植物群落;景观设计;滨水绿地

中图分类号 TU 984.183 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0124-06

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.031

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Landscape Design of Plant Communities in Waterfront Green Areas—A Case Study of Desheng River Landscape Design in He County, Anhui Province

XU Lei1,2, XU Ke-fu1

(1.College of Forestry and Landscape Architecture, Anhui Agricultural University, Hefei, Anhui 230036; 2. Zhejiang Greentown Times Construction Management Co., Ltd., Hangzhou, Zhejiang 310000)

Abstract Plant community landscape design is a kind of landscape design and an important part of the waterfront green landscape.The design of plant community landscape in the urban waterfront area not only reflects the regional characteristics of the waterfront city, but also provides a low-maintenance, low-input, fast-growing and relatively stable community environment for the plant community landscape.Taking Desheng River in He County, Anhui Province as an example, this paper analyzed the current situation of plants and discussed the landscape design of plant community in urban waterfront green space.

Key words Plant community;Landscape design;Waterfront green space

城市滨水绿地是城市重要的绿色开放空间,具有防护、观赏、休闲、游憩等功能。滨水绿地沟通了城市内部的其他类型绿地,植物的塑造促使生态功能和景观功能的提升,达到生态环境的改善,并提升了城市的美好形象。生态文明建设和生态环境保护仍是当今社会的浪潮,这对得胜河景观设计工作有很大推动作用。该研究以安徽省和县得胜河景观设计为例,研究滨水绿地景观的科学设计,从植物群落的构建方式以及滨水绿地植物的选择搭配两方面进行研究,从理论到实践验证,以期达到理想的生态化设计。

1 植物群落景观设计概述

1.1 植物群落

植物群落的概念是针对植物组合来定义的,在自然环境中不同植物以一定规律组合在一起,所形成的植物组合便是植物群落。一般来说,这一类植物组合的结构形式能够更加稳定地维持生态系统的发展[1]。植物群落根据其形成条件的不同可分为2种,即自然型和人工型,前者是指在自然环境中,没有人为干预而自发形成的景观,后者则是通过人为手段,形成优质的植物景观[2]。准确掌握植物的习性才能设计符合生态原则的植物群落,并在遵循植物造景的原则上,加以优化和科学应用[3]。

1.2 植物群落景观

植物群落景观设计是通过植物生态学、群落演替理论、设计学等相关学科相结合的方法进行植物组合设计,在植物组合设计中不仅要表达植物群落的艺术性,还要展现植物群落景观的生态性。城市滨水绿地中包含少量自然型植物群落,大部分群落景观多为人为设计而成。在滨水绿地进行植物群落景观设计时,要明确滨水区的气候条件、土壤类型和环境等因素,掌握植物的生长习性,以及合理搭配植物群落,体现滨水城市的地域特色,实现低维护、低投入、快生长、相对稳定的群落环境[4]。

2 滨水绿地植物群落景观设计方法

2.1 滨水绿地植物的选择

滨水绿地植物的选择,首先需要考虑滨水地带的环境因素,其次在保证植物多样性的前提下根据场地要素选择适生的植物[5]。避免植物种类的错误选择,导致外来物种的繁殖,以至于危害了乡土植物,最终造成整个生态系统结构失衡。

2.1.1 水生植物。

水生植物选择方面,建议选择睡莲、芦苇、芡实、美人蕉、凤眼莲、水车前、千屈菜、菖蒲、梭鱼草、槐叶萍、荷花、香蒲、慈姑、狼尾草、再力花、水葱、玉蝉花、水罂粟、鸢尾草、芦竹等亲水喜水植物,挺水植物与浮叶植物等多层次群落组合的植物方式对水体净化起到促进作用,可大幅度地提升滨水绿地的生态环境。

2.1.2 滨水岸线植物。

滨水岸线植物选择方面,建议采用带状群落[6]或点状群落的种植方式,主要选择水松、雪松、池杉、垂柳、落羽杉、水杉、长梗柳、河竹、常春藤等,常春藤镶嵌在驳岸边形成垂直绿化,水杉、垂柳等亲水乔木构成防护林。

2.1.3 远水陆生植物。

滨水绿地远水区域植物适生性较强,通常可选择城市绿地常用树种,乔木可选择有龙柏、五角枫、悬铃木、榉树、刺槐、白蜡、银杏等常规树种,灌木与亚乔通常可选择红叶石楠、圆柏、小蜡、海桐、金边黄杨、连翘、日本晚樱、金森女贞、洒金珊瑚、胡颓子、紫薇、火棘、木槿、紫荆、小叶黄杨、紫叶小檗、枸骨冬青、红花檵木、山茶、毛杜鹃、迎春花、紫叶李、红叶李等,这些亚乔与灌木对生长环境的要求并不苛刻,适应性较强,又具有较高的观赏性。

2.1.4 其他。其他地被、藤竹类植物等通常选择二月兰、一串红、大花萱草、阔叶麦冬、细叶麦冬、马尼拉草、中华结缕草、波斯菊、高羊茅、黑麦草、果岭草、刚竹等。

2.2 植物群落景观专项设计

2.2.1 植物群落的构建。

植物在滨水地带的构建对于保持水土稳定、水体环境净化以及滨水区域整体环境的把控有着重要影响。植物群落的层次性、丰富性以及营造的群落空间可较大程度地提高动植物以及水体生物生存空间,创造了生物多生境。不同环境气候下植物群落均有特定的规律,因此在植物群落构建时要因地制宜地选择合适的植物进行营造,并多以乡土植物为主,避免群落间发生强烈的植物竞争关系,从而破坏了群落结构稳定。尊重自然规律的前提下尽可能地丰富群落多样性[6]。

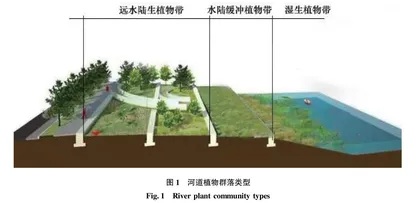

根据植物的自身特性以及不同生态功能的表现,将滨水绿地植物群落分为三大类型(图1)。

(1)湿生植物带。

湿生植物带是指生长于水面、水底土壤中、贴近水岸线边缘生长的植物组合的群落[7]。

(2)水陆缓冲植物带。

水陆缓冲植物带位于水陆交叉区域,比较接近水域,因此通常在该地种植耐水湿性较强的植物形成群落。水陆缓冲带的横向宽度不同,根据尺度、时空效应表现出来的生态功能也有差异性,通常情况下水陆缓冲带的植物群落适宜营造在沿岸坡度较缓的区域,对于有防洪要求的河道需要根据洪水高程和防洪等级确定缓冲带宽度后种植植物[7]。

(3)远水陆生植物带。

远水陆生植物带是指距离河流岸线较远,且不易被河流淹没的陆地区域,该地带群落丰富,植物种类可供选择空间大。这一区域一般为人类活动场所,人流量相对较大,对于观赏性和生态性有较大影响,植物群落构建多以郁闭型密林地、稀疏型林地、单纯观赏草坪等群落形式出现,创造出动静结合、疏密变化的群落空间,同时丰富的群落空间可以满足人类的不同需求。

2.2.2 特色空间营造。

(1)林下空间。

林下空间是一种复合空间,是由多种功能组合而形成,群落空间相对较私密,通常变现为密林形式,林下空间在夏季能够有效地缓解夏日的炎热,提供遮阴场所,冬季还具有防风防尘的作用,同时还兼具独特的隔音功能。林下空间在视觉和听觉表达上较为谨慎,为居民提供了良好的私密空间。人类活动与林下空间有着紧密的联系,人们在林下空间可以健身、散步、休憩等。

(2)亲水空间。

亲水空间的群落营造要充分体现亲水的理念,在视觉、听觉、触觉上给予游客美的感受。群落主要考虑采用水生植物营造多层次的群落亲水空间,形成向陆地过渡的湿生带—水陆缓冲带—远水陆生带植物群落亲水空间。亲水空间既满足了群落构建带来的生态效应,又能通过亲水设施的构建拉动游客赏景休憩的积极性。

3 得胜河植物群落景观设计

3.1 植物现状分析

得胜河南岸杂草丛生,现状植物种类过少,地被裸露没有行道树,植物生长杂乱,缺少植物层次,绿量不足。另外,黄杨、紫薇、香樟等苗木规格过小,其中大乔木仅有香樟、垂柳、水杉、黄杨4种;小乔木仅有金桂、紫薇、女贞3种;花灌木有杜鹃、金边大叶黄杨、栀子、红叶石楠、红花檵木5种;该区域内地表裸露几乎无地被植物;无水生植物。植物种类整体来说中上层较为单薄,下层地被及水生植物种类较少,且缺乏养护管理,杂草丛生,景观效果单薄,局部植物生长发育较差(图2),因此应彰显当地植物特色。

安徽农业科学2022年

3.2 总体设计

3.2.1 设计范围。

得胜河位于安徽省和县城区中部,东西走向,设计区域全长2.4 km,起始于和州路西侧,终止于镇淮桥,河道宽77~150 m,和州路西侧宽度约97 m,东侧约150 m,文昌路西侧宽度约102 m,东侧约77 m(图3)。河道南侧设计区域绿地宽20~25 m,绿化面积约60 000 m2。

3.2.2 总体构思。

在对得胜河当地情况进行实地考察后,分析总结得胜河的景观完整度和斑块破碎程度,可以得出具体的设计构思:通过人工植物种植,结合植物群落设计手法以及滨水地区适生植物的选择配置,建立绿色廊道,确定总体设计方案(图4)。设计中将流动的水体融入植物群落景观设计中,增加亲水性,提升整体河流景观环境,让游客充分感受到得胜河景观带来的文化和创新。提高河流的整体美观度,满足人们对于舒适环境的更高追求。该研究将得胜河南岸划分为樱花缤纷段、紫薇花开段、金桂飘香段、梅开得胜段4个分段。

3.2.3 功能分区构思。

根据得胜河景观综合发展的需要,在现有场地环境基础和文化底蕴下,将得胜河设计分为四大分区,即樱花缤纷区、梅开得胜区、金桂飘香区、紫薇花开区(图 5)。

(1)生态功能(樱花缤纷区)。

生态功能主要体现在湿生植物带和水陆缓冲带,形成绿色生态廊道。塑造得胜河湿生植物带植物群落景观并创造动物栖息地,使其周围环境得到提升,并且在足够时间内进行自我整合并渗透到整体环境中,从而达到生态修复的目的。河流缓冲带的植物种植模式以及水平垂直结构上植物景观的整合构成整个河岸完整的生态格局,为活动和观赏功能奠定了基础。