以玉米秸秆为基质的微生物发酵产多糖的工艺优化

作者: 王雯雯 吴金皎 杨晓林 李艳红 冯炘 解玉红

摘要 以玉米秸秆为底物,通过培养3株放线菌组成的7#菌群来发酵生产多糖。采用乙醇沉淀法对玉米秸秆发酵后的水溶性多糖进行了分离,并利用Minitab 15对7#菌群降解玉米秸秆的发酵工艺进行优化设计和分析。结果表明,7#菌群培养后多糖含量增加了677.54 mg/L,并随培养时间呈上升趋势。培养时间和秸秆量对多糖含量有显著影响,培养时间12 d、秸秆量50.4 g/L时多糖含量的最佳值为2 146.90 mg/L。

关键词 玉米秸秆;多糖;微生物;生产条件;工艺优化

中图分类号 X 172 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)09-0194-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.09.048

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Process Optimization of Polysaccharide Production by Microbial Fermentation with Corn Stalks as Substrate

WANG Wen-wen, WU Jin-jiao, YANG Xiao-lin et al

(School of Environmental Science and Safety Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384)

Abstract Corn stalks was used as a substrate to produce polysaccharides by culturing 7# flora composed of 3 actinomycetes. The ethanol precipitation method was used to separate the water-soluble polysaccharides after fermentation of corn stalks, and the fermentation process of 7# bacteria degrading corn stalks was optimized and analyzed by Minitab15.The results showed that the polysaccharide content of 7# bacteria group increased by 677.54 mg/L after culturing, and showed an upward trend with the culturing time.Cultivation time and straw amount had a significant effect on polysaccharide content. The optimum value of polysaccharide content was 2 146.90 mg/L when the cultivation time was 12 d and the straw amount was 50.4 g/L.

Key words Corn stalks;Polysaccharide;Microorganism;Production conditions;Process optimization

多糖是大分子化合物,其与多种生理功能联系紧密,在生命活动中起重要作用。如纳米纤维素,作为一种结构多糖,由于其可再生性功能已被广泛研究[1]。多糖具有多种生物活性如抗肿瘤、抗病毒、抗氧化、免疫调节等[2-3]。在以前的研究中,对于细菌和真菌方面,研究者对从中分离得到的各种荚膜多糖进行了研究[4];对于植物多糖方面,研究者对芦荟多糖、枸杞多糖、黄芪多糖、稻草多糖、麦秸多糖等研究较多[5-7],而对玉米秸秆多糖的研究较少。

我国每年都会产生大量的玉米秸秆,由于是废渣大部分被人们丢弃,不仅使资源浪费,而且环境受到破坏。玉米秸秆主要由木质纤维素组成,具有很好的生物转化前景,可用于堆肥[8]、草酒[9]和生产多糖,实现资源的有效利用。将玉米秸秆转化为糖和其他衍生物的方法有脱木素、解聚和酶水解[7]。木质纤维素的转化方法很多,如酸法、碱法、加热法等。然而,酸提和碱提会破坏多糖结构,影响其生物活性,同时也不可避免地造成设备腐蚀和环境污染。与化学转化法相比,加热萃取法可以避免污染,但需要消耗大量的能量。以玉米秸秆为原料,采用生物降解法生产多糖,工艺温和,不会造成环境污染。这种转化可以实现玉米秸秆的创新利用,在当前资源和能源短缺的情况下具有重要意义。笔者从玉米秸秆发酵液中提取多糖,并对其进行进一步纯化,优化生产工艺。

1 材料与方法

1.1 材料和菌株

7#菌群,由鲤链霉菌(Streptomyces carpaticus)、灰略红链霉菌(Streptomyces griseorubens)、娄彻氏链霉菌(Streptomyces rochei)3个菌株组成。

玉米秸秆采自天津郊区,洗净,烘干,粉碎成60目。

培养基:NaNO3 2.5 g,NaCl 0.1 g,CaCO3 2 g,K2HPO4 1.0 g,MgSO4·7H2O 0.3 g,FeCl3 0.01 g,CaCl2 0.1 g,水1 000 mL,秸秆粉20 g,pH 7.2~7.4。

苯酚试剂6%(g∶mL):将80%(g∶mL)苯酚稀释至6%(g∶mL)后,在4 ℃下用棕色瓶中贮存。

DNS试剂:6.3 g 3,5-二硝基水杨酸、262 mL NaOH(2 mol/L)、185 g酒石酸钠、2 g苯酚、5 g亚硫酸钠、1 L蒸馏水,储存于棕色瓶中。

1.2 多糖的生产与分离

在2个试验组中,一个是无菌发酵,另一个是7#菌发酵。将7#菌群接种于玉米秸秆培养基中,在30 ℃、120 r/min恒温振荡培养8 d,另一组不接种任何微生物,30 ℃、120 r/min培养8 d。离心(5 000 r/min,10 min)取上清液,旋转蒸发(55 ℃)至1/10,再加入1/5体积的Sevage试剂,进行脱蛋白直至液相与有机相之间无沉淀,加入3倍体积的无水乙醇摇匀,在4 ℃冰箱中静置24 h。离心(5 000 r/min,10 min)弃上清液,沉淀在37 ℃下烘干,用无水乙醇、乙醚、丙酮溶液进行洗涤,再在37 ℃下烘干以获多糖。可溶性糖含量和总糖含量通过DNS方法测定,每日用DNS法[10]测定多糖含量,得到了多糖含量随时间的变化曲线。

1.3 多糖生产条件优化

这一部分使用Plackett-Burman设计和响应面分析。筛选出影响多糖含量的最显著因素,采用N=12的试验设计。发酵过程的影响因素包括秸秆量、培养时间、温度、初始pH、接种量和培养基体积。每个因子有2个级别(-1,1)。试验设计如表1所示。

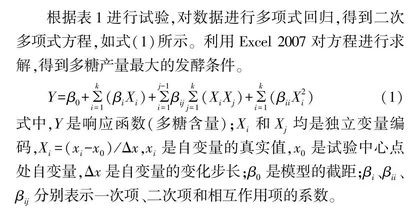

根据表1进行试验,对数据进行多项式回归,得到二次多项式方程,如式(1)所示。利用Excel 2007对方程进行求解,得到多糖产量最大的发酵条件。

Y=β0+ki=1(βiXi)+j-1i=1βijkj=1(XiXj)+ki=1(βiiX2i)(1)

式中,Y是响应函数(多糖含量);Xi和Xj均是独立变量编码,Xi=(xi-x0)/Δx,xi是自变量的真实值,x0是试验中心点处自变量,Δx是自变量的变化步长;β0是模型的截距;βi、βii、βij分别表示一次项、二次项和相互作用项的系数。

2 结果与分析

2.1 多糖的生产与分离

在2个试验组中,从7#菌群发酵的一个菌群中分离得到样品如图1所示,多糖为淡黄色粉末,该糖无味且易溶于水,不溶于有机溶剂(乙醇、乙醚、乙酮)。

无菌群发酵组和7#菌群发酵培养基中多糖含量分别为307.96、985.50 mg/L,7#菌群发酵培养基比无微生物发酵组多糖含量提高了677.54 mg/L。7#菌群发酵组由于微生物降解多糖含量显著增加,由此可见,微生物降解玉米秸秆可以提高多糖含量。

2.2 多糖含量随时间变化

从7#菌群发酵组多糖含量随时间变化(图2)可以看出,发酵过程中多糖含量随时间延长呈增长趋势,前5 d由于菌群对其代谢活性的适应和多糖的消耗,含量不稳定;6 d后含量基本稳定。第6天达到图1所示的稳定生产状态;第7天最高含量达到1 150 mg/L以上。

2.3 多糖生产条件优化

采用Plackett-Burman设计,以初始pH(A)、温度(B)、培养基体积(C)、接种量(D)、培养时间(E)和秸秆量(F)为发酵条件。采用Minitab 15设计6因素试验,N=12,响应值为多糖含量。每个因子取2个水平,每个样本设2个平行水平,每个样本重复3次,确定平均值。以2个平行平均值作为发酵秸秆中多糖含量,结果见表2。

使用Minitab 15对表2中的数据进行分析,各因素对多糖含量的影响如表3所示。由表3可知,对多糖含量的影响为正的因素有接种量、培养时间和秸秆量,对多糖含量的影响为负的因素有初始pH、温度和培养基体积。培养时间和秸秆量的P值均小于0.05,说明培养时间和秸秆量是显著因素。为了尽快接近最大含量,设计了这2个因素的最陡爬升试验。培养基体积、初始pH、温度和接种量对多糖含量无显著影响,原值不变。培养时间和秸秆量对多糖含量的影响均为正,应提高其值,设计和结果如表4所示。

表4显示最佳发酵条件为试验编码6,因此X1=12 d和X2=45 g/L是后续响应面试验的重点。根据最陡爬坡试验获得的中心数据(X1=12 d,X2=45 g/L),进行X1(培养时间)和X2(秸秆量)的中心组合设计。为了使拟合方程具有可旋转性和通用性,将中心点重复5次,星号臂长C=1.414。测试因子的值和编码见表5,测试结果见表6。

采用Minitab 15中的响应面分析方法对试验数据进行方差回归分析。

Joglekar等[11]认为,一个良好的相关回归模型的R2至少高于0.8。该研究方差分析结果发现,回归模型的R2和调整后的R2Adj分别为0.978 9和0.963 9,这2个值均高于0.900 0,且相互接近,表明该模型可用于分析响应值。

根据表7中各因素的效应系数,建立了微生物发酵玉米秸秆多糖含量的拟合方程,如式(2)所示。根据式(2)绘制响应面曲线图和等高线图,如图3和图4所示。

Y=2 096.54+36.51X1+149.13X2-68.19X12-124.55X22+4.96X1X2(2)

根据式(2)、图3和图4,培养时间(X1)和秸秆量(X2)分别为12.289 7 d(取12 d)和50.439 78 g/L(取50.4 g/L),多糖含量的最佳值为2 146.90 mg/L。

为了验证试验结果,建立了5个平行试验,结果发现,5个平行试验多糖含量平均值( 2 159.23 mg/L)与预测值(2 146.90 mg/L)基本一致,说明该回归方程能较好地反映微生物发酵秸秆中各因素对多糖含量的影响。

3 结论与讨论

以玉米秸秆为基质,利用7#菌群发酵生产多糖,DNS法每日测定多糖含量,为时7 d,结果显示多糖含量随发酵时间呈上升趋势,在此基础上利用Minitab 15软件对发酵条件进行优化,通过Plackett-Burman设计筛选出2个重要因素为培养时间(X1)和秸秆量(X2),最陡爬坡试验确定后续中心点为X1=12 d、X2=45 g/L,通过中心组合设计和响应面分析得到回归方程,解得最优发酵条件为培养时间和秸秆量分别为12.289 7 d(取12 d)和50.439 78 g/L(取50.4 g/L),多糖含量的最佳值为2 146.90 mg/L。建立5个平行试验验证试验结果,试验值与预测值基本一致。该试验对发酵条件的研究具有很强的指导性和实用性,为玉米秸秆的资源化利用奠定基础。