新农科建设背景下草坪有害生物防治课程改革与探索

作者: 刘廷辉 李瑞军 张金林

摘要 草坪有害生物防治是一门理论性和实践性很强的草业科学专业骨干课程,为了满足新时代教学对农业高等教育的要求,在新农科建设背景下,针对该课程教学中存在的问题,进行了课程现状剖析,在学科动态引领、教学内容重构、课程思政元素挖掘、创新教学方法和完善课程考核评价体系等方面对该课程进行了改革与实践探索,以期提升课程的教学质量,增强学生对草坪有害生物防治的学习兴趣,提高学生的创新能力、分析问题和解决问题的能力,培养满足新时代现代农业需求的人才。

关键词 新农科;草坪有害生物防治;课程改革;创新实践

中图分类号 S-01 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)10-0264-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.10.062

Reform and Exploration of Turfgrass Pests Controlling under the Background of Neo-agriculture Education

LIU Ting-hui,LI Rui-jun,ZHANG Jin-lin (College of Plant Protection, Hebei Agricultural University, Baoding, Hebei 071000)

Abstract Turfgrass Pests Controlling is a key course of pratacultural science with strong theoretical and practical significance.In order to meet the teaching requirements of agricultural higher education in the new era, this paper analyzed the current situation of the course under the background of neo-agriculture education, including the dynamic guidance of the subject, the reconstruction of teaching content, the excavation of ideological and political elements, and the innovation of teaching methods.The study aimed to improve the teaching quality of the course, enhance students’ interest in turfgrass pests control, improve students’ innovation ability, analysis and problem-solving ability, and cultivate talents to meet the needs of modern agriculture in the new era.

Key words Neo-agriculture education;Turfgrass Pests Controlling;Curriculum reform;Innovative practice

基金项目 河北省高等教育教学改革研究与实践项目“基于现代农业产业发展和新农科背景下植物保护专业“双创”型人才培养体系的重构”(2019GJJG092);河北省现代农业产业技术体系(HBCT2018160203)。

作者简介 刘廷辉(1978—),男,河北高碑店人,副教授,博士,从事有害生物综合治理和农业生态安全方面的研究。

收稿日期 2021-03-22

在新农科建设背景下,伴随安吉共识、北大仓行动和北京指南三部曲的持续跟进,高等农林教育要紧盯新时代社会发展需求,按照新农科建设与“卓越农林人才培养计划2.0”的相关要求,加强对学生“知农爱农为农”的情怀教育,必须创新发展,着力培养创新型、复合型和应用型现代农业人才,把“以本为本,四个回归”的总要求落到新农科人才培养的全过程。

专业是人才培养的基本单元,课程是培养人才的核心要素[1]。草坪有害生物防治是全国高等农林院校草业科学专业开设的一门专业骨干课程,内容包括草坪有害生物防治原理与方法、草坪害虫、草坪病害和草坪杂草4部分内容,是根据生产实际需要,将草坪有害生物防治的基本原理与方法有机结合组建的一门技术性和应用性较强的交叉课程。课程学习是学生培养过程中的一个重要环节,为了学生及时掌握草坪有害生物防治的最新研究进展,培养学生科学学习方法和创新思维,提高学生的专业兴趣和技术水平,河北农业大学草坪有害生物防治教学团队适应新时代社会对农业发展的需求,按照新农科人才培养的新目标,剖析教学中存在的问题,在课程设计理念、教学模式、实践能力培养、实验方法创新、思政元素进课堂、“双创”能力培养等方面进行了改革和实践探索。

1 课程现状

1.1 草坪有害生物防治课程基本情况

草坪有害生物防治课程在第5学期(大三上半年)开设,共48学时,分为讲授和实验两部分。选用教材为甘肃农业大学刘荣堂主编的全国高等农业院校教材《草坪有害生物及其防治》[2]。课程内容与体系明确,知识应用性较强,将草坪有害生物防治的基本原理与方法结合农业生产、环境保护、动植物检疫和病虫害预测预报等科学实际,形成多学科交叉的新体系,研究草坪有害生物的形态特征、生物学和生态学特性、为害机理与成灾规律、为害状况、害情调查与诊断、防治方法与技术,使学生掌握草坪有害生物及其防治的基本理论、基本知识和基本技能,达到能独立分析、研究并解决生产实际问题的目的,为草坪资源的有效利用和农业生态环境的合理保护及草坪病虫害生态调控措施提供评价服务。

1.2 课程教学的特点与现状 河北农业大学草业专业的生源由普通本科和对口本科学生组成,对口本科生在中学阶段学习过病虫害防治相关课程,具有相应的植物保护基本知识,但数学基础相对薄弱;而普通本科生数学基础较好,但未学习过专业相关课程,对植物保护知识比较缺乏,面对知识基础不同的学生,如何全面满足他们的教学需求是一个较为复杂的问题。该课程传统的教学以多媒体结合板书授课的“灌输式”教学为主,手段比较传统,教学内容较为陈旧,需要对课程中涉及的新技术和新方法进行更新,尤其是实践内容过少,考核方法主要依据期末考试成绩结合实验报告成绩进行评定,不利于学生创新能力的发展。传统教学存在的主要问题如下。

1.2.1 实践教学内容与生产实际结合不够。

草坪有害生物防治是草业科学专业传统的专业骨干课程,开课历史长,形成了固定的教学模式,先讲理论,随后进行实验验证,以加深对理论的理解;然而,由于排课在秋季学期的缘故,按照传统授课模式,讲到病虫害种群关系、生物多样性等章节时,已经进入11月份,无法开展野外调查实践,多以录像代替,教学效果大打折扣。该课程为一门实践性较强的课程,原有的实验教学内容和方法已无法满足“新农科”建设背景下现代化农业建设人才需求。

1.2.2 课程思政元素有待挖掘。

草坪有害生物防治课程对于草业科学专业学生而言,实践性较强,应用性较广,因而在课程设计及授课过程中,过于专注专业知识的传授,总是尽可能地利用所有时间,交流尽可能多的专业知识,缺乏对思政元素的挖掘。草坪有害生物防治作为一门应用型课程,蕴含着很多德育和思政元素,教师可以利用多种教学手段,在讲授专业知识的同时,开展德育和思政熏陶教育,提高学生的政治素养,以便培养德才兼备的中国特色社会主义建设人才。

1.2.3 教学手段相对单一。

具有较强应用性的草坪有害生物防治课程以章节划分知识体系,教学过程注重理论知识的讲授,主要采用“一言堂”“满堂灌”等陈旧的“填鸭式”教学方式,而教师与学生之间交流相对较少,学生停留在被动掌握知识阶段,缺乏主动学习的兴趣,没有活跃的课堂气氛,达不到良好的教学效果。随着新时代新农科背景下专业培养方案的改进,学生获取知识的手段和途径多样。然而,该课程在河北农业大学尚未建设网络学习课程,难以满足新时代“新农科”发展的要求。

1.2.4 学生自主实践和创新实践能力的培养有待加强。

河北农业大学植物保护学院拥有良好的教师资源和创新科研条件,而草坪有害生物防治课程并未充分利用现有优势,开展较为循规蹈矩。现行课程体系较注重教学成果和学生的学习成绩,对实践性操作训练不足,学生的创新思维能力和生产实践能力无法得到充足的锻炼。

1.2.5 课程考核模式相对单一。

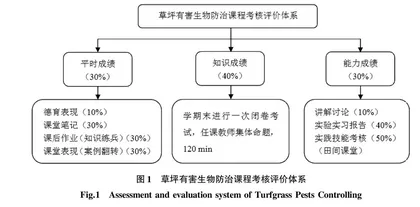

依据该门课程大纲的要求,早年草坪有害生物防治课程考核以闭卷笔试结合实验报告的形式,成绩由课堂表现、理论考试和实验3个部分组成。该考核方式简单直接,既兼顾了平时的表现和实验操作,也考察了学生的理论知识储备,较为公平公正。但近年来随着有害生物防治技术手段的不断更新,按部就班的考核方式已不能全面考察学生的学习效果及对知识的掌握和应用能力,该门课程的考核方式和评价体系亟待更新与优化。

2 课程改革与实践

在学生培养过程中,以学生成长、成才作为衡量教学效果的标准。课程教学除知识的传授外,更应注重活跃思想、激发兴趣、提高思维品质和促进学术创新等环节。在新时代新农科背景下,以培育融合型卓越农林新人才为目标,根据草坪有害生物防治课程的特点,教学设计必须以学生的成长和成才作为出发点和根本目的,尊重学生之间的差异,引导学生敢于质疑,激励学生勇于创新,鼓励学生敢于超越,关注学生成长、成才,培养学生的专业兴趣和创新动力。为了实现上述目的,该课程组进行了一系列的课程改革与实践探索。

2.1 引导文献查阅,关注学科新动态

随着社会的进步,我国农业生产模式及人们对农产品质量的要求发生了巨大变化,植保理念在向生态植保转变,农村架起了“合作社”新模式[3]。对教师提出了新的挑战,课前教师要不断跟踪学习,充实并更新教学内容,掌握学科研究的最新成果、最新动态和发展趋势,传授学生理论知识点的同时,灌输专业发展动态和趋势,以激发学生的求知欲。课堂讲解完相关基础知识后,有选择地向学生介绍相关动态,并推荐参考资料,布置科学问题,让学生自主分组查阅资料,锻炼学生的自学能力、文献资料组织能力和写作能力,增强学生对所学专业的兴趣。此外,将《植物保护学报》《中国农业科学》《应用生态学报》《生态学报》《昆虫学报》《PEST MANAGEMENT SCIENCE》等刊物推荐给学生,定期检查学生的文献阅读情况,借此提升学生的理论知识层次,掌握该学科最新动态。

2.2 教学内容重构

2.2.1 适应新时代要求,改革课程设计理念。

当今的中国,已经进入中国特色社会主义新时代[4],农业的主要任务从如何保障农产品的数量安全,让国人吃饱,变为要同时提高质量安全[5],让人民吃好,以满足人民日益增长的美好生活的需要。在此社会需求下,植物保护的工作,不但要保护作物高产、稳产,更要保证农产品质量,减少农药残留与污染,保护生态环境[6],为国人提供健康食品。在农业“双减”的大趋势下,病虫害的生态治理得到了空前的重视,这就要求改革草坪有害生物防治课程设计理念,如“昆虫生态学”部分不仅是为“预测预报”作理论准备,更强调生态调控在害虫治理中的重要作用,增加害虫的生态治理相关理论和案例。

2.2.2 理论课加强案例教学。

随着现代科学技术的发展,科研成果日新月异,知识更新瞬息万变。依据新农科背景下的创新型农业人才培养目标,对草坪有害生物防治教学内容进行调整。增加科研前沿、技术前沿和生产实践内容相关的三类案例,科研和技术前沿由教师讲解,生产实践相关内容由学生通过实地调查与查阅文献,在翻转课堂进行分享讲解,以期达到培养具有知识、素质和能力综合型人才培养的目标。如向同学们讲解人工智能和大数据在害虫预测预报中的应用、未来智慧农业情形下的害虫调查与预测预报等。在讲解温度对昆虫的影响时,通过利用赤眼蜂防治棉铃虫的案例,使同学们掌握有效积温法则的应用方法。首先要取得赤眼蜂、棉铃虫各发育阶段的发育起点温度、有效积温,预测赤眼蜂的羽化初期及棉铃虫的产卵初期,提前准备赤眼蜂,确保赤眼蜂在棉铃虫的产卵初期开始羽化,以便提高赤眼蜂对棉铃虫卵的寄生率,实现对棉铃虫的生物防治。让学生充分体会到该门课程的理论技术所达到的科技震撼效果,激发学生对课程理论知识和技术的学习热情。