太湖流域生态修复示范区水动力调控模式研究

作者: 张艳晴 周东 周升 韩国胜 艾争

摘要 通过建立贡湖湾生态修复区等比例缩放中尺度模型,同时在模型内模拟示范区沉水植物分布,在不同季节从流域亲水河调水入实体模型,研究模型对调入水的净化时间和净化效率,并总结生态修复区水动力调控模式。结果表明,水质由Ⅴ类恢复到Ⅱ类春季约需要14 d,夏季约需要17 d,秋季约需要20 d。冬季由于大部分沉水植物无法生长,因此其净化能力较差,水质检测20 d数据显示仍无法恢复到调水前水质。生态修复区水动力调控模式为春低秋常冬高夏循环。

关键词 模型;水动力调控;水质;沉水植物;生态修复示范区

中图分类号 X171.4 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)11-0074-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.11.019

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on Hydrodynamic Regulation Mode of Ecological Restoration Demonstration Area in Taihu Lake Basin

ZHANG Yan-qing,ZHOU Dong,ZHOU Sheng et al

(Pulizi Environmental Technology (Suzhou) Co., Ltd., Suzhou, Jiangsu 215000)

Abstract By establishing a proportional scaling mesoscale model for the ecological restoration area of Gonghu Bay, and at the same time simulating the distribution of submerged plants in the demonstration area in the model,water was transferred from the hydrophilic river in the basin into the physical model in different seasons.The purification time and purification efficiency of the transferred water were studied by the model, and the hydrodynamic regulation mode of the ecological restoration area was summarized.The results showed that:in spring, water recovery by class II to V need about 14 days;summer need about 17 days and autumn need about 20 days. Because most submerged plants cannot grow in winter, so its purification ability was poor, water quality test data showed that 20 days was still unable to restore water quality before the transfer. The hydrodynamic regulation mode of the ecological restoration area was a cycle of spring low autumn constant,winter high and summer circulation .

Key words Model;Hydrodynamic regulation;Water quality;Submerged plants;Ecological restoration demonstration area

20世纪90年代起,贡湖水质由《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅲ类下降到V类,主要污染指标为TN、TP类物质。湖泊水质改善和综合治理方式包括控源截污、疏浚底泥、生态修复、引清释污等。引清释污作为受污染湖泊修复的一种有效手段,不仅加大了水体交换量、补给了湖泊水量,而且稀释了污染物浓度,起到改善水质的作用[1-4]。已有研究表明,引清调水能够对污染水环境起到明显的改善效果。巢湖生态调水结果显示,东半湖TN、CODMn、Chl-a浓度均显著降低[5]。孙娟等[6]通过建立河网水量水质数学模型引清调水改善城市内河水环境,取得了良好的效果。2002年实施的引江济太调水工程,在解决防洪除涝的水安全问题的同时,也显著改善了太湖流域的经济发展和环境改善[7]。

关于沉水植物在水质净化和水生态修复中的作用目前已有很多研究,研究表明,影响湖泊水生植被生长的核心因子包括水位的高低及其变动范围、水位变动的频率、变动发生的时间、水位变动持续的时长以及变动的规律等[8-10]。贡湖生态修复区西北部岛屿众多、水动力条件复杂,水体流动性差,换水周期长,易形成死水区使部分水域水质恶化,不利于沉水植物的生长。因此,该研究通过对贡湖湾生态修复示范区进行1∶50等比例缩放,在示范区建立中尺度模型,开展水动力调控技术研究,从而确定生态修复示范区的最佳水动力调控模式;采用前期试验所得出的调水方案和植物配置方案[11-12],在中尺度模型内开展不同季节的水动力调控试验,根据模型内水质随时间变化情况确定不同季节调水的水质净化所需要的时间和各水质指标的去除率,从而总结得出适宜生态修复示范区的水动力调控模式,为太湖流域生态修复示范区水质水量调控提供理论依据和参考。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区域

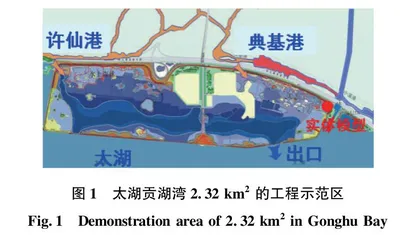

该试验的研究区域为太湖贡湖生态修复示范区,示范区面积2.32 km2(图1),开展研究期间调水水源为亲水河,亲水河位于示范区北部。共设置许仙港和典基港2个调水点,位置如图1所示。示范区水流方向为自西向东,出口位于示范区东南部,出水入太湖。示范区与太湖联通处通过闸门调控技术在调控示范区水位的同时向太湖输送清水。根据示范区的地形地貌,该研究在示范区的东北角位置(图1)建立了按1∶50比例等比例缩放的中尺度模型,北部2个箭头分别模拟生态修复区从许仙港和典基港的引水放流,南部出水口。并根据示范区沉水植物种类、分布及覆盖度调查结果,在中尺度模型内模拟示范区沉水植物分布。

1.2 研究方法

在生态修复示范区构建完整的生态系统,通过水动力调控机制,不仅能够为水生植物生态系统提供良好的生长环境,同时能够为太湖制造更多的清水(亲水河水位高时自流补水进示范区)。该试验研究不同季节从流域亲水河调水入实体中尺度模型,研究模型在春季、夏季、秋季、冬季对调入水的净化时间和净化效率,从而为生态修复区水质水量调控模式提供参考依据。

调水方式:示范区设置调水点2个,模型西部入流口和东部入流口分别模拟许仙港和典基港;2个调水点调水流量均为25 m3/h;2个调水点同时连续调水1 h,1次/d。

此次试验分为春季、夏季、秋季、冬季试验,采用上文提到的调水方式连续调水5 d,正好完成一次换水,然后堵上出水口,静置。调水期间每天采集水样检测水质,共布置7个采样点位,分别是西部入流口、东南部出流口、模型内5个断面的5个点位。模型静置期间,采样频次为3 d/次,共布置5个采样点,分别为模型内5个断面的5个点位。采集水样检测水质指标包括总氮(TN)、总磷(TP)、浊度、叶绿素a(Chl-a)。

2 结果与分析

2.1 模型内不同季节水质指标变化

2.1.1 春季。春季调水前模型内平均水质为Ⅱ类,各水质指标分别为TP 0.028 mg/L、TN 0.600 mg/L、浊度10.520 NTU、Chl-a 3.290 mg/m3。调入水后模型内各水质指标均有所增加,水质从Ⅱ类变为劣Ⅴ类,调水后各水质指标分别为TP 0.250 mg/L、TN 2.340 mg/L、浊度50.420 NTU、Chl-a 32.540 mg/m3。结果表明,TP较调水前增加7.93倍,TN较调水前增加2.90倍,浊度较调水前增加3.79倍,Chl-a较调水前增加8.89倍,水质明显变差。

2.1.2 夏季。夏季调水前模型内平均水质为Ⅱ类,各水质指标分别为TP 0.040 mg/L、TN 0.450 mg/L、浊度2.420 NTU、Chl-a 3.450 mg/m3。调入水后模型内各水质指标均有所增加,水质从Ⅱ类变为劣Ⅴ类,调水后各水质指标分别为TP 0.340 mg/L、TN 3.550 mg/L、浊度40.560 NTU、Chl-a 36.580 mg/m3。与调水前水质相比,调水后水质明显变差。

2.1.3 秋季。秋季调水前模型内平均水质为Ⅱ类,各水质指标分别为TP 0.020 mg/L、TN 0.290 mg/L、浊度11.540 NTU、Chl-a 0.200 mg/m3。调入水后模型内各水质指标均有所增加,水质从Ⅱ类变为Ⅴ类,调水后各水质指标分别为TP

0.252 mg/L、TN 2.050 mg/L、浊度50.260 NTU、Chl-a 37.200 mg/m3。与调水前水质相比,调水后水质明显变差。

2.1.4 冬季。冬季调水前模型内平均水质为Ⅱ类,各水质指标分别为TP 0.034 mg/L、TN 0.560 mg/L、浊度6.500 NTU、Chl-a 2.340 mg/m3。调入水后模型内各水质指标均有所增加,水质从Ⅱ类变为Ⅴ类,调水后各水质指标分别为TP 0.210 mg/L、TN 1.550 mg/L、浊度60.540 NTU、Chl-a 17.780 mg/m3。与调水前水质相比,调水后水质明显变差。

2.2 静置期间模型内水质指标变化

连续调水5 d后,模型处于静置状态。静置期间,模型内各水质指标在不同季节呈现出不同的变化趋势(图2)。试验第5天,受调入水质影响,各季节TP浓度均达到试验期间最大值。

2.2.1 TP。从试验第8天开始,春季、夏季、秋季TP浓度均呈现逐渐下降的趋势,其中夏季下降幅度最大,春季次之,秋季最小。整个模型静置期间,冬季TP浓度无明显下降趋势。试验第14天,夏季TP指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;试验第17天,春季TP指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;试验第20天,秋季TP指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;冬季TP指标在整个模型静置期间基本无变化(图2)。

2.2.2 TN。从试验第8天开始,春季、夏季、冬季TN浓度均呈现逐渐下降的趋势,其中夏季下降幅度最大,春季次之,冬季最小。秋季TN浓度在试验第11天时呈现小幅上升,之后持续下降。试验第14天,夏季TN指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;试验第17天,春季TN指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;试验第20天,秋季TN指标由劣Ⅴ类恢复到Ⅱ类,之后维持在Ⅱ类标准;冬季TN指标在整个模型静置期间下降趋势不明显,到试验结束时,TN指标仍处于Ⅳ类标准(图2)。

2.2.3 浊度。从试验第8天开始,夏季、秋季、冬季浊度指标均呈现逐渐下降的趋势,其中夏季下降幅度最大,冬季次之,秋季最小。春季浊度指标在试验第8天时呈现小幅上升,之后持续下降。到试验结束时,4个季节浊度指标均下降到15 NTU以下,下降幅度明显(图2)。