农学类专业课课程思政建设原则与思路探索

作者: 王小龙 安静 连腾祥 陈健文

摘要 从内涵、原则和基本思路三个方面深入探讨农学类专业课开展课程思政建设的专业特点和共性特征。提出了“明确教师定位,避免强行思政”“保持知识体系,完善教学逻辑”和“打造思政特色,凝练思政主线”的基本原则,探讨了“挖掘思政触点,形成协同效应”“创新教学手段,提升育人效果”“引入信息化教学,促进主动思政”和“重视教师因素,推进团队建设”的基本建设思路。研究结果有助于明确相关专业课课程思政的建设方向,为涉农高等院校开展农学类课程思政建设提供“思政触点”和“思政手段”借鉴。

关键词 课程思政;农学;专业课;原则;基本思路

中图分类号 S-01 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)11-0261-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.11.067

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Exploration on Construction Principles and Approaches of “Course Ideological and Political Education” in Agronomy Courses

WANG Xiao-long, AN Jing, LIAN Teng-xiang et al

(College of Agriculture, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642)

Abstract In this study, the connotation, principles and approaches of the ideological and political construction in agronomy professional courses were in-depth discussed. This paper put forward the basic principles of “set teacher orientation, avoid forced education”, “maintain knowledge system, improve teaching logic” and “create ideological and political characteristics, refine main line”, and discussed the basic construction approaches including “tap ideological and political contacts, form synergy effect”, “innovate teaching methods, improve educational effect”, “introduce information-based teaching, promote the initiative of Ideological and political education” and “attach importance to teacher factors, promote team building”. The research contributed to clarifying the direction of constructing ideological and political education in related professional courses, providing the foundation for carrying out the ideological and political education in related agricultural courses.

Key words Ideological and political education;Agronomy;Professional courses;Principle;Approach

习近平总书记在2016年全国高校思想政治工作会议上强调“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1-2]。在高校专业课程中有机融入思政内容,使专业课程更加贴近国家大政方针、社会主义核心价值观,落实“全员育人、全程育人、全方位育人”方针在各类专业课程中的实践,成为新时期全国高校“一流课程”建设的重要方向。近年来,已有教师在语言类[3-5]、艺术类[6-7]、理工类[8]等专业课程中探索了课程思政的建设思路,但目前对于农学专业课程中如何开展课程思政的研究仍鲜有报道。因此,从2019年起,笔者在华南农业大学农业标准化体系、耕作学、农业生态与可持续耕作制度等农学类专业课程的教学过程中,开始探索思政教育在农学类专业课程中的定位和内容设计,并开展教学实践。该研究从内涵、原则和基本思路三个方面深入探讨农学类专业课开展课程思政建设的专业特点和共性特征,以期为我国相关课程建设提供思路借鉴。

1 农学类专业课课程思政的内涵理解

“课程思政”是将思想政治教育融入课程教学的各环节、各方面,以“隐性思政”的功用,与思想政治理论课“显性思政”效果相协同,共同构建全课程育人的新教育格局[9]。课程思政在本质上是一种教育,目的是为了实现立德树人[10]。在我国全面推进“乡村振兴”战略的过程中,如何以“课程思政”为重要抓手,强化“课程育人”效果,促进专业知识与价值观塑造相通相融,为我国培养“学农、知农、爱农”的新型人才,是当前我国涉农高等教育所面临的共性问题。相比于其他课程,这也是农学类专业课在课程思政建设过程中应该凸显的专业特征。因此,在教学过程中就要重点突出教学内容与思政内容的有机融合,将专业知识与我国农业生产实践相结合。具体来说,就是要基于专业知识与科学原理,引导学生深入理解现代农业与乡村振兴等习近平新时代中国特色社会主义思想,同时结合已有教学内容的数据和案例,引导学生正确认识我国农业现代化建设过程中的时代责任和历史使命,激励学生自觉把个人理想追求融入国家“乡村振兴”的宏伟事业当中。对这一内涵的深入把握,是农学类专业课程在课程思政建设过程中需要考虑的核心问题,也是农学类专业课程在挖掘、凝练“思政触点”时的逻辑主线和关键目标。

2 农学类专业课“课程思政”的基本原则

2.1 明确教师定位,避免“强行思政”

专业课教师在高校人才培养过程中的主要角色有两个,一是专业知识的传递者,二是学生世界观、价值观、人生观的阶段性塑造者。专业课教师一定要清晰把握自己的角色定位,不能直接“跨界、变身”成为思政老师。要避免在专业课内容中对思政内容的“强行植入”,以免适得其反,呈现出课堂教学“两张皮”的现象。因此,作为农学类专业课主讲教师,关键是要加强对专业课知识的理解、凝练和更新,同时,要主动加强思想政治理论学习,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装教师头脑[11],将社会实际与专业知识紧密联系,结合“乡村振兴战略”和全球农业向现代化转型的新态势,深入挖掘和提炼农学类专业课程中蕴含的思政教育元素,向学生阐明专业知识在现实世界中的落脚点。将思政内容与专业结合、与农业现实结合,这是“大思政”课程教师所难以实现教学效果,却恰好是农业类专业教师可以充分发掘的“思政触点”。

2.2 保持知识体系,完善教学逻辑

每门专业课通常都已经具有较为完善和成熟的知识体系,因此,在农学类专业课开展思政教育的过程中,不能改变原有专业课程的内在逻辑性。必须明确,专业课教学的核心仍然是传授专业知识、解答专业问题。思政内容是专业课知识点与世界现实结合后的实践、升华和提炼,是对学生思维水平的提升。因此,教师在讲解完专业课知识点之后,要把专业知识原理与社会实际和学生需求联系起来,真正做到专业知识和思政内容融会贯通、有机结合,教师要充分利用案例教学和问题导向的教学方法,在专业知识体系中巧妙设计融入相关思政内容,起到“润物细无声”的效果。不能因为要引入思政内容,而将原有的知识体系随意删减、打乱。

2.3 打造思政特色,凝练思政主线

一方面,专业课程往往具有鲜明的专业特色,要在课程思政建设过程中充分体现,进行“思政触点”的设计。例如,耕作学课程中关于作物布局的教学内容中,需要讲解我国各地区区域特色鲜明、农耕文化各异的特点,需要“因地制宜、综合考虑”开展耕作制度的设计,自然会引发出关于热爱祖国大好河山、文化传承的思政内容,也会引发出“理论联系实际”“系统观思维”的价值观塑造内容。在作物育种学教学内容中,则可以在介绍完作物育种工作的重要性后,围绕国家关于“打赢种业翻身仗”战略部署,将专业知识与我国农业科技现代化的现实需要紧密连接,引导学生对农业问题的深入认识。可见,农业类专业课在表现出课程思政共性特征的同时,又可以挖掘出具有鲜明课程特色的思政内容,需要任课教师根据教学实际和国内外大环境的变化及时跟进、凝练,打造各专业课的课程思政特色。

另一方面,每门专业课的知识体系又有相对明确的逻辑主线,在课程思政建设过程中,也要抓住这个逻辑主线,凝练出农学类专业课具有特色的思政主线。例如,农业生态学课程的学科背景在于“如何推动绿色生态农业发展,促进我国农业实现可持续”,因此,在教学过程中,就要将习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的相关论述作为思政“主轴”,进行思政触点设计。在农产品贸易学中,则可以将“中美贸易战”“人类命运共同体”的相关时事或重要论述作为课程思政主线。主线清晰的思政触点设计,既能凸显专业、课程特色,又能紧密联系知识体系,还能不断强化学生对某一重点问题的全方位理解和深入思考,是专业课课程思政建设过程中的方向标。

3 农学类专业课“课程思政”的基本思路

3.1 挖掘思政触点,形成协同效应

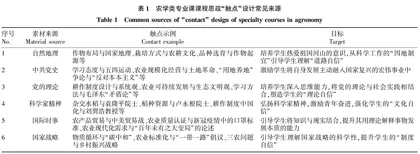

思政教育不仅是对于党和国家思想政治理论、大政方针的介绍,了解我国大好河山、生态特征,理清我国农业自古以来的发展脉络,培养热爱农村、懂得农业、关怀农民的思想,都是农学类专业课思政教育的重要着力点。因此,任课教师在凝练课程思政主线的同时,也不能自我局限,窄化“课程思政”的教学内涵。在不同课程教学过程中,要主动从理论思考、政策分析、学科建设、精神传承和国际比较等不同方面开展教学设计。笔者初步总结了农学类专业课在课程建设过程中可以重点发掘的“素材来源”(表1)。由表1可知,任课教师要全方位开拓自身视野和思维广度,在专业课讲授过程中,将知识内容和思政内容有机结合,形成协同育人的效应,帮助学生完成阶段性的人格塑造。

3.2 创新教学手段,提升育人效果

教学手段不同会影响课程思政的育人效果。如何创新教学手段,将课程思政内容与专业知识无缝衔接是专业课教师需要重点思考的问题。在农学类专业课开展课程思政的过程中,由于专业知识与全球农业实践、国家农业政策联系紧密,因此至少有以下两种教学手段可以促进课程思政与专业知识有机融合:

一是将习近平总书记关于农业的重要论述和国家关于“三农”问题相关政策方针作为专业内容的理论总结。例如,在介绍国内外粮食安全现状与趋势的时候,基于“人类命运共同体”视角,重点讲述中国保障自己的粮食安全对于世界的重要意义。在此过程中结合习近平总书记关于“中国粮食、中国饭碗”的重要论述,用总书记在山东省农业科学院座谈会上的讲话“保障粮食安全对中国来说是永恒的课题,任何时候都不能放松”作为该知识点的理论总结,将党的理论与农业生产现实有机联系起来。

二是将习近平总书记的重要论述作为专业问题的课堂讨论材料。例如,在介绍世界土地退化情况的过程中,以2015年习近平总书记就做好耕地保护和农村土地流转工作的重要指示“耕地是我国最为宝贵的资源”“要像保护大熊猫一样保护耕地”为课堂讨论材料,引导学生运用专业知识解答“为什么习近平总书记要强调‘严格的耕地保护制度’”。在此基础上,进一步引导学生深入理解习近平总书记关于“藏粮于技、藏粮于地”的重要论述,结合我国基本国情,让学生意识到国家政策的提出是有科学依据的,也加深了学生对于专业内容的理解和应用。

3.3 引入信息化教学,促进“主动”思政